易懂指数:★★★★★

右派指数:★★★★★

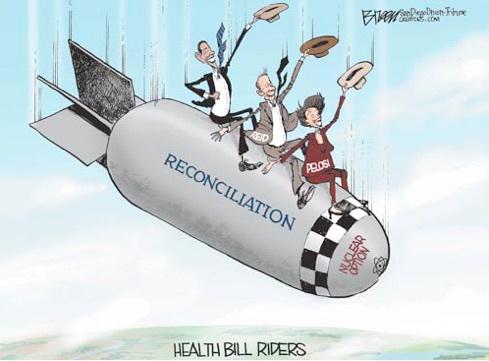

标签:奥地利学派、自由主义、反对国家干预

文后:有重要惊喜提示~

读这本书是怎样的一种体验

亨利·赫兹利特是美国著名经济专栏作家,本书是他特专为社会大众撰写的经济学入门读物,内容涉及现实社会经济生活的诸多问题,例如公共建设工程、税收、政府信贷、就业与失业、关税、最低工资、进出口、价格体系、房租管制、工会、最低工资、利润、储蓄、通货膨胀等。

书中蕴含的经济学思想简单明了,以浅显的文字取代了高深的经济学术语与复杂的公式,从出版至今一直受到许多西方读者的喜爱。

总的来说,本书观点鲜明、易于阅读,论证说理不偏不倚,中文翻译实为本书增色不少,流畅的文笔和朗朗上口的俗语,让读者得意更好地融入语境,就连我这种理科出身的门外汉都为之着迷,确实不失为经济学入门的一种迅捷和有效的方式。

内容精要

全书共分26章,首末三章均为总结概括;另外,2-3章讲战争与利益,4-6章讲政府税收与信贷,7-10章讲社会工作机会,11-14章讲进出口产业,15-18章讲商品价格体系,19-20章讲工资提升办法,21-24讲货币流通规律。接下来芝士书摘分别从这几方面选取案例解释,向大家一一分享。

1、关于这堂课

在所有学科中,经济学充斥的谬论是最多的。这决非出于偶然。这门学科内在的难度原本就高,再加上人在经济活动中追求私利的天性,使得对经济规律的研究更加复杂艰难,以至于谬论层出不穷。

人们有着天生短视的倾向,总是只关注某项政策的即时影响,或者只关注政策对某个特殊群体产生的影响,而不去探究那项政策对所有群体造成的长远影响。这是导致新的经济学谬论不断产生的另一个重要因素。

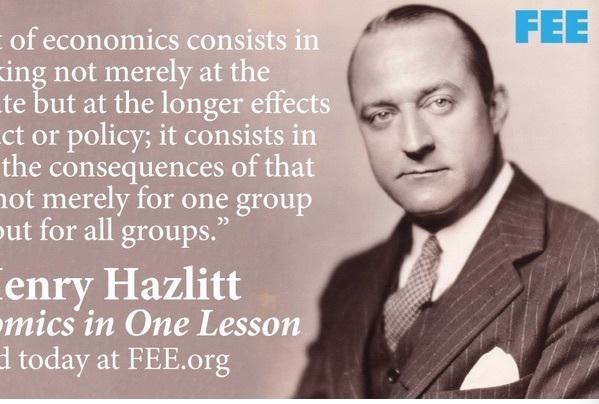

所以说,整个经济学的研究其实可以简化为一堂课,这堂课又可以归纳成一句话:经济学的艺术,在于不仅要观察任何行为或政策的即期影响,更要考察比较长远的影响;不仅要关注政策对某个群体产生的影响,更要追踪对所有群体造成的影响。

2、破橱窗与战祸之福

人们只习惯于用金钱来衡量自己的财富和收入,所以只要手头多了几张钞票,便以为自己过得更好,却不曾意识到:拿这些钱能买到的东西比从前少,自己实际拥有的东西可能不如从前。这就好像第二次世界大战带来的经济“收益”,其实大多是战时通货膨胀造成的幻象。

被砸破的橱窗的确会给玻璃店带来生意,战争造成的破坏也的确给某些产品的制造商带来了大量的商机。房子和城市的毁于战火,为建筑业赢得了更多业务,而战争期间没办法生产的汽车、收音机和电冰箱,也确实为那些特定的产品带来累积性的战后需求。

可是,在人们大兴土木的同时,可用于生产其他产品的人力和生产能力就会随之减少,可用于购买其他产品的支付能力也会随之缩水。人总是顾得了一头,就顾不了另一头。这一得一失当然要拜战争所赐。

没有人会因为需要激发出斗志而刻意烧毁自家的房屋,更没有人愿意让自己的财物毁于战争或和平年代。如果一开始就从惨遭横祸的个人角度去思考,那就不会有人认为战争造成的破坏对经济有利。那些认为战争造成的破坏能增加总体“需求”的人。

我们不能因为这些错综复杂的情形而忽视最基本的真理:大肆破坏具有价值的任何东西,都会造成净损失、不幸和灾难。个别特殊情况下或许有这样那样的补偿性利益,但从总体上看,战争的破坏对社会绝不是恩赐或福音。

3、机器生产与工作机会

在所有的经济错觉中,“机器必然导致失业”这种错误最为阴魂不散。有些学者反对经济欠发达国家采用省力机械,理由是机器会“减少对劳动力的需求”。按此逻辑得到的结论就是:要想创造尽可能多的就业机会,就必须让所有劳工尽可能地从事缺乏效率和收益的工作!

持反对意见的人可能会说:机器不但不会导致失业,还能激增就业人数。当今的全球人口是 18 世纪中叶工业革命形成规模前的4倍,如果没有近现代机器,这个世界根本无法养活那么多人,我们之中四分之三的人能有工作可做、能够在这个世界上存在,都要拜机器所赐。

然而,以上两种说法其实都是不对的。机器的出现不会导致失业,但也从没有什么绝招让人人都有工作可做。

事实上,机器带来的实际功效是促进生产、提高生活水平、增加经济福利。这个结果可以通过两条途径来实现:机器使消费者购买的产品变得更加便宜,或者提高工人的生产力,从而使工人的工资能够提高。换句话说,机器能够提高货币工资,或者能够降低物价,让同样的薪水能买到更多的产品和服务。

4、价格体系与供需关系

当人们更想要一样物品时,会愿意出更高的价钱。这个物品于是价格看涨,其生产商获利会增加。现在生产该物品会比做其他更赚钱,因此已经从事那一行的人开始扩大产量,同时更多人被吸引进入那一行。

随后,供应增多又导致价格下降、利润率下滑,直至其利润率跌回到其他行业的平均利润水平。还有的是因为那种物品的需求减少,供过于求,导致价格下跌,利润低于生产其他的物品,甚至不赚反赔。

这种情况下,勉强苦撑的“边际”生产者(也就是效率最低或成本最高的生产者)会被迫出局。只剩下成本较低,效率较高的制造商仍在生产。那种商品的供应也会减少,或是供应不再增加。

价格取决于供给和需求,而需求取决于人们想要拥有某种商品渴求程度,以及由人们用来交换的东西所决定。对于一种商品未来生产成本和市场价位的预期,将会决定那种商品未来的生产数量,这种预期就会影响未来的供给。因此,一种商品的价格与其边际生产成本总是趋于彼此相等,但并不是由于边际生产成本直接决定价格。

为了让经济维持良性循环,应该放手让衰败中的行业消亡,应该促使成长中的行业扩张,二者相辅相成。劳工和资本应该从衰败行业释放出来,吸纳进成长中的行业。

5、怎样才能有效提高工资?

最低工资法的出发点是要消灭低工资,但事实表明,最低工资法越激进,试图照顾的劳工数量越大,试图拉动的工资涨幅越大,就越是注定其弊大于利。

靠政府法规来提高工资这种方式,表面上看来简便易行,其实是错误的,并且是最糟的方式。因为我们没办法让大家分得的东西比大家创造的东西还多,更没办法让全体劳工工资长期高出他们创造的价值。

提高工资的最佳手段,应该是提高边际劳工的生产力。这可以通过许多方法来实现:通过增加资本累积,例如添置机器以协助劳工;通过引进新的发明和改进;通过提高管理效率;通过激励更加勤奋和更有效劳作;通过更好的教育培训等。

个别劳动者产出越多,全社会的财富增加越多。雇员产出得越多,对消费者的价值越大,因此对雇主的价值也越大,雇主越有可能给他涨工资。实质工资来源于生产,而不是来源于政府的法令。

所以,政府政策不应该给雇主增加更多负担,而应该鼓励他们创造利润;鼓励他们扩张经营,通过添置更新更好的机器来提高劳工的生产力。也就是不要限制资本积累,而要鼓励资本累积,并以此来增加就业、提高工资率。

6、如何看待通货膨胀

人们对通货膨胀的热情从未消失过。似乎没有哪个国家能以别国的失败为前车之鉴,也没有哪代人能从前人的苦难中吸取教训。

每一个国家,每一代人,都沉迷于相同的幻景。每次都伸手去摘死海的苹果,一到嘴里便化为一团灰烬。通货膨胀的特质让人们幻化出千百种错觉。

很少有人意识到,通货膨胀的真正作用是改变价格和成本之间的关系。它所带来的最大改变,是提高相对于工资率的商品价格,借此来恢复价格和生产成本之间可以持续经营的关系,进而能借恢复经营利润来盘活闲置资源,鼓励恢复生产。

一课经济学(罗辑思维独家定制版)

作者:[美]H·黑兹利特

原文金句

1、坏的经济学家只顾及眼前所见的利弊得失,而好的经济学家则看得更远;前者只观察经济政策提案中的行动产生的直接结果,后者还会考察更长远的间接结果;前者只关注某项政策对某个特殊群体已经产生或者即将产生的影响,后者还会去探究该政策对所有群体产生的影响。

2、政府之所以涉足贷款业,就是要向那些从私营机构借不到钱的人提供资金。换句话说,私营放贷者不肯拿自己的钱去冒的风险,政府却愿意拿纳税人的钱去冒险。

3、不但工会领袖,连政府官员也郑重地宣称,“自动化”是失业的主要原因。他们谈到自动化,好像那是一个全新的事物。其实那只是持续的科技进步和省力设备不断改进后的新名称而已。

4、对于同等价值的工作产出,他们总是有办法雇用最多的人力——换句话说,那些官员总是有办法让劳工的效率变得最差。

5、一旦有人存心要贬低某种做法或机制的时候,任何帮腔的言论,不论多么不合逻辑,他么都会为之叫好。

延伸阅读

亨利·赫兹利特(Henry Hazlitt):美国20世纪最重要的经济专栏作家,《福布斯》杂志总编辑斯蒂夫·福布斯尊称他为“20世纪最杰出的经济新闻人”,当代“自由至上主义者”运动的重要参与者,奥地利经济学派的重要成员。

赫兹利特一生勤于写作,撰写了18本专著和无数的评论文章。《一课经济学》是他的第一本重要著作,这本书1946年一出版即成为当时的畅销书,至今已被翻译成8种文字,在全球销量早已突破百万。其它重要著作还有《道德的基础》、《凯恩斯经济学批判》等。

芝士阅读,未经授权不得转载

————

内容来源:www.zsreader.com

关注微信公众号:“芝士阅读”可享受免费私人订制书单服务。