研究31 习得性抑郁

Seligman, M.E.P.,& Maier, S.F.(1967). Failure to escape traumatic shock. Journal of Experimental Psychology,74.1-9

如果你和大多数人一样,你就会期望你的行为产生特定的结果。你的预期既会使你的行为朝着令人满意的结果迈进,又会尽量避免令人失望的结果。换句话说,你的行为至少部分由一种信念所决定,即你相信自己的行为会产生某种后果,而这种后果与行为有对应关系。

让我们设想一下,假如你不喜欢现在的工作,于是你开始着手准备换个工作。你与周围的熟人联系,翻阅你感兴趣的招聘广告,为获取新的技能参加业余培训,等等。所有这些行为都由你的信念所引发,即你的努力最终会给你带来好工作和幸福的生活。人际关系也是如此。如果你正处于一种不良的人际关系中,这种人际关系带有侮辱性或使你不愉快,你将希望采取必要的行动改变它或终止它,因为你期望成功地建立一种令人满意的人际关系。

所有这些都与能力和控制力有关。许多人相信自己有足够的能力,并能控制发生在他们身上的一切,至少在有些时候是这样,因为他们在过去曾对某些情况进行过控制并取得了成功。他们相信能够通过自己的努力而达到目标。如果一个人觉得自己缺乏能力和控制力,那么剩下的就只有无助和绝望了。如果你感到自己被一份不满意的工作所困扰,却又找不到另一份工作,或不能学习新技术来提高自己的职业水平,那么你将不太可能为改变工作而作出必要的努力。如果你太依赖某人,而你与他的关系已经破裂,又觉得无力去修复或结束它,那么你便只能无奈地处于这种关系中并忍受煎熬。

能力与控制的知觉对身心健康是非常重要的(参见研究20中兰格和罗丁关于养老院中老年人自制力的研究讨论)。想象一下,如果你突然发现自己不再有使生活发生改变的能力和控制力,在你身上发生的事情与你的行为无关,你将有何感受?你可能将感到无助和无望,并且放弃一切尝试。换句话说,你将变得抑郁。

马丁·塞里格曼(Martin Seligman)是非常著名和有影响力的行为心理学家。他认为,我们对能力和控制的知觉是从经验中习得的。他相信,当一个人控制特定事件的努力遭受多次失败后,他(或她)将停止这种尝试。如果这种情形出现得太过频繁,这个人就会把这种控制缺失的知觉泛化到所有的情景中,甚至泛化到实际上能控制的情况下。于是,他(或她)开始感到自己像一颗“命运的棋子”(pawn of fate)任人摆布,无助而抑郁,塞里格曼把这种抑郁的产生原因称为“习得性无助”(learned helplessness)。塞里格曼在宾夕法尼亚大学以狗为被试,通过一系列现在被视为经典的实验,发展了他的理论。我们下面将要讨论的这项研究由马丁·塞里格曼与史蒂文·梅尔(Steven Maier)共同完成,它被认为是对其理论有决定性作用的最早论据。

理论假设

塞里格曼从一项有关学习的早期实验中获悉,狗在受到既不能控制也无法逃脱的电击一段时间后,即便逃离的机会唾手可得,也学不会逃走。你想一想,这在一个行为主义者看来是多么奇怪的事情。在实验室中,对狗的惩罚是电击,但这种电击不会对其构成伤害。然后。把放在一个“梭箱”(shuttle box)里,那是一个大箱子,由一块隔板分割为两部分。在箱子一边的地板上通电。狗感到箱子的一边有电流时,便只需越过隔板,跳到箱子的另一边即可避开电击。通常,狗和其他动物都能很快学会这种逃脱行为(不难看出其中的原因)。事实上,如果有一个信号(如一个闪光灯或一个蜂鸣器)警告狗电流即将来临。狗将学会在电击前跳过隔板而完全避开它。然而,在塞里格曼的实验中,在梭箱里的狗在经历无法逃脱的电击后,它们就学不会这种“逃脱——回避”(escape-avoidance)的行为了。

塞里格曼的理论认为,动物在学习控制不愉快刺激的过程中存在着某些因素,这些因素决定了它们后来的学习。换句话说。这些狗在先前的电击经历中已经懂得自己的行为不能改变电击结果。因此,当它们处于新的环境中时,即便它们有能力逃脱——做出控制行为——它们也会放弃。它们已习得了无助感。

为了检验该理论,塞里格曼和梅尔计划研究可控电击与不可控电击如何对后来学习回避电击产生影响。

方法

该研究是本书中几个用动物作被试的经典研究之一。而该研究所引起的关于动物研究的伦理问题,可能比其他几项研究都要多。为了检验一种心理学理论,就要让狗忍受令其痛苦的电击(虽然没有身体上的伤害)。这种做法在伦理上是否恰当,是每个研究者和心理学学习者必须面对的问题(这个问题我们将在讨论塞里格曼的研究结果后再进行论述)。

实验的被试是24只“杂交犬,它们肩高15-19英寸,体重25-29英磅”(P.2)。它们被分为3组,每组8只。一组是“可逃脱组”,另一组是“不可逃脱组”,第三组是“无束缚的控制组”。

可逃脱组的狗和不可逃脱组的狗均被单独安置并套上狗套,这种套子与巴甫洛夫设计的实验装置相似(参见研究9中对巴甫洛夫实验方法的论述);虽然狗受到约束,但并不是完全不能移动。在狗头部的两边各有一个鞍垫(panel),以保持头部面朝正前方。狗可移动头部,以挤压两边的鞍垫。可逃脱组的狗受到电击后,它可以通过挤压头部两边的鞍垫终止电击。不可逃脱组的狗与可逃脱组的狗一一配对(这是一种称为“匹配”的实验程序),然后在同一时间给每一对狗施加完全相同的电击,但不可逃脱组的狗不能控制电击。无论这些狗做什么,电击都将持续,直到可逃脱组的狗挤压鞍垫终止电击为止。这样就能确保两组狗接受电击的时间和强度完全相同,其唯一不同的是一组狗有能力终止电击,而另一组却不能。8只控制组的狗在实验的这一阶段不接受任何电击。

可逃脱组的狗和不可逃脱组的狗在90秒的时间里均接受了64次电击。可逃脱组的狗很快学会了挤压旁边的鞍垫来终止电击(既为它们自己,又为不可逃脱组)。

24小时以后,所有的狗被放入前面所述的梭箱中,箱子两边都安装有灯,当箱子一边的灯光熄灭时,电流将在10秒种后通过箱子的底部。如果狗在10秒内跳过隔板,它就能完全避免电击。如果不这样做,它将持续遭受电击,直到它跳过隔板,或直到60秒钟电击结束。每只狗在此梭箱中进行10次试验。

研究者根据以下指标对学习程度进行了测量:(a)从灯光熄灭到狗跳过隔板平均需要多长时间;(b)完全没有学会逃脱电击的狗在每组中所占的比率。另外,7天后不可逃脱组的狗在梭箱中再次接受10次额外测试,以评价该实验处理的持续效果。

结果

在64次电击的过程中,可逃脱组的狗用于挤压鞍垫并停止电击的时间迅速缩短;而不可逃脱组的挤压鞍垫行为在30次尝试后便完全停止。

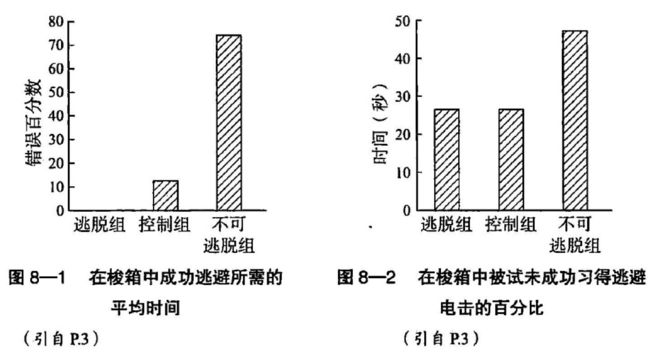

图8-1表示了在梭箱中进行的全部实验中,三组狗逃脱所用的平均时间。记住,这个时间是指灯光熄灭到狗跳过隔板之间的时间。可以看出,不可逃脱组的狗与其他两组间的狗存在显著差异;但可逃脱组的狗与控制组的狗之间的差异无显著性。图8-2表示10次尝试中至少9次不能跳过隔板并避免电击的狗在每组中所占的比率。可逃脱组的狗与不可逃脱组的狗之间也存在非常显著的差异。不可逃脱组中有6只狗在9次甚至全部l0次实验中完全失败。7天后,这6只狗被放入梭箱中再次进行测试;结果,6只狗中的5只没能在任何一次试验中逃脱电击。

讨论

因为可逃脱组的狗与不可逃脱组的狗之间唯一的不同是:狗能否主动终止电击。因此,塞里格曼和梅尔得出结论认为,一定是这种控制因素导致了两组狗在梭箱中学习逃脱电击时表现出明显不同。换句话说,可逃脱组的狗在梭箱中能正常学会新技能的原因是,它们在前一阶段已习得自己的行为与电击终止之间存在相关。因此,它们能主动地跳过隔板并逃脱电击。而不可逃脱组的狗在前一阶段的行为与电击的终止毫无干系。因此,在梭箱中它们并不认为自己的行为能终止电击,故不会主动尝试逃脱。正如塞里格曼和梅尔所预言的,它们习得了无助感。

偶然地,不可逃脱组的一只狗在梭箱中做了一次成功的逃脱。然而,在下一次试验中,它又恢复到无助状态。赛里格曼和梅尔对此的解释是即便是在一次成功的经历之后,前一阶段的无效行为依旧阻止它们在新的情境(梭箱)中形成终止电击的新行为方式(跳过隔板)。

塞里格曼和梅尔在后能的实验中报告了另一些有趣的发现。在第二项研究中,首先将狗放置在可逃脱的情境下,在此情境下,狗可挤压鞍垫以终止电击,然后将其转移到不可逃脱的条件下,最后将狗放入梭箱中接受10次实验。处于不可逃脱条件下时,狗不断尝试挤压鞍垫,并没有像在第一项研究中的狗那么快地放弃了尝试。而且,它们在梭箱中都成功地学会了逃脱和同避电击。这表明,一旦动物习得了有效的行为,随后的失败经历不足以消除它们改变自己命运的动机。

后续研究

当然,密里格曼也想做你可能已经在脑子里进行的事情:把这些研究结果应用于人类。在随后的研究中,他声称人类的抑郁发展与动物习得性无助的形成过程非常相似。在这两种情形下,他们(它们)都表现出被动、消极、坐以待毙、缺乏进取心、学习某些成功行为极为缓慢、体重减少和社会性退缩等行为。无助的狗和抑郁的人都认为从以往的特殊经历中习得自己的行为是徒劳的。无论狗做什么,它都无法逃脱电击;而人也有无法控制的事件,如爱人的去世、父母的粗暴、失业或严重的疾病(Seligman,1975)。

习得性无助导致的人类抑郁可以产生比抑郁本身更严重的后果。研究表明,许多老年人,像生活在养老院中的老人,由于各种原因而失去了对自己日常生活的控制力,他们的健康状况比那些能保持这种控制力的老人差,死亡的概率也更大。另外,一些研究也表明,不受人力控制的应激事件在诸如癌症这样的严重疾病的形成中起重要的作用。一项研究发现,在过去的几年中遭受丧偶、失业、失去威望等事件都将增加一个人的癌症患病概率(Horn & Picard,1979)。在医院星,医生和其他医务人员部希望病人能心平气和地配合医生,心甘情愿地把自己的命运交到这些医学权威的手中。病人认为他们想要尽快康复,就必须完全听从医生和护士的指导。一位著名的健康心理学家曾指出,做一名“好的住院病人”意味着病人必然是被动的,而且必须放弃所有控制力。这其实是为病人创造了一种习得性无助的境况,此后即使控制力有可能对继续康复起作用,这些病人也已丧失了使用控制力的能力(Taylor,1979)。

由芬克尔斯坦和雷米(Finkelstein & Ramey,1977)完成的一项引人注目的研究可作为习得性无助的进一步证据。研究者在所有婴儿床的上方架设旋转的可动装置(rotating mobiles)。有一组婴儿,其头枕着对压力敏感的(pressure-sensitive)特制枕头,以便他们可以通过转动头部来控制可动装置的旋转。另一组婴儿,其床的上方虽然有同样的可动装置,但它们被设定为随机旋转,不受婴儿的任何控制。可控制枕头组的婴儿每天有10分钟时间接触这种可动装置。经过两周,这组婴儿掌握了非常熟练的技术,通过转动自己的头使可动装置旋转。然面,更重要的发现接踵而来——后来实验者把不可控制枕头组的枕头全换成可控制的,并给予这组婴儿比第一组更多的学习时间,他们却全都无法学会控制可动装置。第一种情境下的经历已使这些婴儿了解到自己的行为是无效的,并且这种认识迁移到可控制的新情境下。对于可动装置,婴儿们已习得了无助。

近期应用

塞里格曼关于习得性无助的研究一直影响着当代的研究。并在许多领域引起争论。其他一些研究者致力于增加我们对个人控制力在生活事件中的重要性的认识,塞里格曼的观点与这些研究者的相吻合。

关于这种广泛影响的一个非常糟糕的例子是恐怖袭击引发的大面积恐慌和之后的“反恐战争”。2001年9月11日发生了对美国世贸中心和五角大楼的恐怖袭击。这些恐怖事件产生的心理上的影响在美国和全世界范围内蔓延。这些症状包括持续增长的焦虑、愤怒、紧张、酒精滥用、对外部事件控制感丧失以及无助感(CDC,2002)。事实上,恐怖分子的袭击目的之一就是让人们产生脆弱和无助感。一位临床心理学家对袭击后的影响作出如下总结:

恐怖主义威胁为焦虑和抑郁的出现营造了标准的心理氛围。心理学家称之为“预期焦虑”,就像谚语中描述的那样,一直在等待另外一只鞋掉下来。现在这个情况下即是等待恐怖分子的炸弹爆炸。加上“习得性无助”这个成分,即面对阻止恐怖主义,你意识到自己能做的很少或者什么也做不了,会使抑郁、易受伤害、控制感缺失进一步加剧。这些正好是自“9·1l”袭击事件后,我们大家所感受到的状态。这些就是“新常态”和“9·1l综合征”的特征(Braiker,2002)。

有趣的是,近期的一个研究表明,间接地体验到创伤性事件,经过一段时间后,可能会有一些心理获益(Swicket等,2006)。尽管作者没有否认或轻视“9·11”事件目击者所经受的极度痛苦所带来的心理影响。但他们指出在一些个体身上存在着相反的结果,这些人被称为创伤后成长。研究者指出,以往的研究假定“当人们对自己、他人和将来的基本假设受到挑战时,会出现创伤后成长。作为对这个挑战的回应,心理受创伤的个体可能会试图从他们的经历中寻找意义。因此,有些人常会发现他们从创伤事件中获益”(P.566)。你可能会问,这种经历会产生哪些可能的益处?作者指出,另一个研究已经给出答案。在经历“9·1l”事件后,个体的一系列积极特征都有所增强,其中包括感激、希望、仁慈、领导力、爱、灵性和团队合作。研究者说,那些间接目击了袭击的人在事件发生不久后报告了相似的获益,但这些影响会随着时间的流逝而减弱。

结论

现在,我们再回到实验的伦理问题上。对我们中的大多数人而言,读到在心理学实验室中用动物,特别是把狗或其他常成为我们宠物的动物作为被试进行电击实验是很难接受的。在过去的许多年中,实验的伦理标准已得到发展,以确保实验者更人道地对待动物(参见本书前言中就该问题的论述)。然而,在科学领域内外,还有许多人认为这些标准是不够的。一些人提倡在心理学界、医学界和所有的科学界彻底取缔以动物为被试的研究。在此问题上,无论你的个人立场如何,你应该思考的问题是,这些研究的结果是否扩展了我们的知识,减轻了人类的痛苦,并提高了人们的生活质量,所有这些收益是否足以为其所用方法的合理性进行充分辩护?

就塞里格曼和梅尔的这项研究,请你自己思考一下以上这些问题。他们的研究创立了解释为什么有些人变得无助、无望和抑郁的理论。塞里格曼随后继续发展了一种被人们广泛接受的治疗抑郁的模式和方法。他的理论经过多年的不断完善和补充,现已能对在明确界定的条件下发生的抑郁进行更精确的治疗,比如爱人的死亡、重大的自然和人为灾难。

例如,通过塞里格曼的研究,我们现在了解到,如果个体学会把自己的控制力缺失归因于:(a)永久性的,而不是暂时性的;(b)自己的内在人格因素(而不是情境因素);(c)渗透到他们生活中的许多方面(参见Abramson, Seligman,& Teasdale,1978),那么,个体最有可能变得抑郁。认识到这些后,治疗师和咨询师就能更好地理解、干预和治疗严重的抑郁症病人了。

这些知识能否表明在习得性无助的早期研究中采用的方法是合理的呢?这个棘手的问题就由你自己来决定吧!