本文摘自《侧目而视——摄影的人文观察》,汤天明著,东南大学出版社,2013年版

本文对该文享有完整的版权

帮助达盖尔确立摄影术的法国国会议员阿拉戈,在摄影术发布的当天(1839年8月19日)发表感言:

考古学家将从这项新技术中得到多大的好处呀!光把刻在底比斯·孟菲斯及卡纳克等地的巨大石碑上的象形文字摹写下来,就需要花20年的时间,还要有大批擅长描绘的工匠,而假如利用银版摄影术的话,那么只需一个人就能完成同样规模的任务……

在这段陈词里,阿拉戈所着重推介的是摄影术精确摹写客观事物的能力,也就是摄影的纪实能力。“纪”,同“记”,所谓“纪实”,就是逼真、精确地表现现实生活中存在的各种事物或现象,摄影的这一特征来源于透镜成像的共轭关系和感光材料的光敏特性,是摄影的技术性所赋予的。在摄影术诞生之初,一名记者向没有见过摄影术的读者解释摄影为何物时,曾经形容为:“就像在马路上拿着一面镜子,周围的景物都极细致地反映了出来,然后把镜子带回家中,这些景物就永远留在上面了”[1],这是对于摄影纪实性特征的形象阐述。

摄影的纪实性有着三个层次的不同内涵:

首先,摄影能够精确地复制客观对象,这时的纪实性表现为真实与逼真。作为现代社会身份控制的工具,证件照对自身功能的发挥,所依托的正是“精确复制”,而这一特性,也可以衍生出摄影的“实证性”,照片在组织生活中的大量运用,往往是因为它的实证功能,那是某项活动曾经发生过的写照,久之则沉淀为一个机构的档案资料。不过,摄影的实证性也造成了“异化”,例如,在形式主义之风屡禁不止的背景下,“实证”是否会催生一批“仅供拍摄”的现象或事件——只要有照片,就可以证明那项活动存在过,至于活动本身是否有价值、有意义,倒不是最重要的了。另外,为了证明某项事物、事件的存在,一些组织或个人不惜造假,也是摄影实证性所造成的异化现象。

其次,摄影主体必须亲临活动现场,即便是用摄影艺术表达摄影家的情感,也必须在一定的现场拍摄其中的事物或现象,这时的纪实性表现为一种现场性。在文学创作过程中,作家可以先体验生活,然后回到家中闭门写作,画家也可以根据自己对于景物的记忆和生活的体悟进行创作,但所有的摄影创作都必须在现场面对被摄事物完成。因此,现场性特征是摄影创作与其他门类艺术创作的主要区别之一。

摄影的“现场性”也是“危险性”的代名词(图1)。目前正以较快速度在中国兴起的社会问题摄影,使摄影家所面临的危险系数成倍增加。摄影家卢广以《吸毒》、《爱滋病村》、《血吸虫病》、《小煤窑》等几大纪实专题为自己在摄影界树立了声誉,同时也一次次遭遇了不同程度的凶险。为了拍摄吸贩毒人员的生存状态,他扮成吸毒者混到他们中间,躺在吸毒者当中,假装吸进去再偷偷吐出来,同时还要趁人不备用傻瓜机进行偷拍;在拍摄《血吸虫病》时,他和发病地区的农民一起在淤泥中寻找钉螺,并抓起一个放在自己的手里进行拍摄。在新闻领域,现场性特征也是新闻摄影采访与文字采访的主要区别,文字新闻采访可以在新闻事件发生后通过电话采访目击者或当事人进行,而新闻摄影记者必须在事件发生的同时到达现场开展拍摄,新闻摄影记者的工作因此而变得异常艰辛。在没有消息来源的情况下,摄影记者还必须冒着严寒酷暑通过“扫街”自行寻找新闻现场,这对他们的新闻敏感、身体素质和拍摄水平都提出了挑战。

最后,摄影只能表现一定时间和空间范围内的事物,对于过去和将来的事物没有表现能力,这时的纪实性又表现为一种现实性[2]。对于追求真实性的新闻摄影而言,时间与空间的一致性,是判定一张照片是否存在造假的重要指标。

摄影纪实性的这三个方面的内涵,对摄影的本质和创作手法作出了规定,尤其是新闻摄影,必须在上述三个层面满足纪实性的需求。在形式层面,新闻摄影记者要着力于追求清晰的画面,精确地呈现视觉新闻元素,在一般情况下,不能采用模糊影像、动静结合等艺术摄影中常见的手法;在“现场性”层面,摄影记者需要付出比文字记者更多的努力,摄影记者的工作状态,其实也就是工作空间的持续转换状态;“现实性”则要求新闻摄影必须排除一切形式的摆拍、预拍和补拍。

不过,在非新闻摄影领域,如果刻意坚守纪实属性,又会对摄影创作造成一定的阻碍。对此,摄影理论界曾有过激烈的论争,部分新闻摄影专业人士坚持“写真纪实”的观点,认为人们之所以需要摄影,是因为它是对于真相的记录,照相机面对的必须是真人、真事、真景、真情,否则就不是“照相”,而是“照假”。他们还认为具体可视形象的记录,是摄影艺术的特点乃至生命所在,是摄影艺术自立于艺术之林的依据,摄影艺术的真实性和其他艺术的真实性是有区别的,其他艺术的真实性是概括的,可以虚构编造;而摄影艺术的真实性必须实现真人、真事和真场景这“三真”的统一,才能实现摄影艺术作品的美。另一些以艺术创作为主要方向的摄影人则坚持“技术纪实”的观点,他们认为写真纪实论只适用于新闻摄影,对艺术摄影而言,纪实只是一种自然属性,是由摄影艺术的技术条件所带来的,但这种纪实并不等于真实,真实也未必需要纪实才能实现,摄影艺术的真实性和其他艺术所要求达到的真实性一样,是必须发挥作者的主观能动性才能达到的。

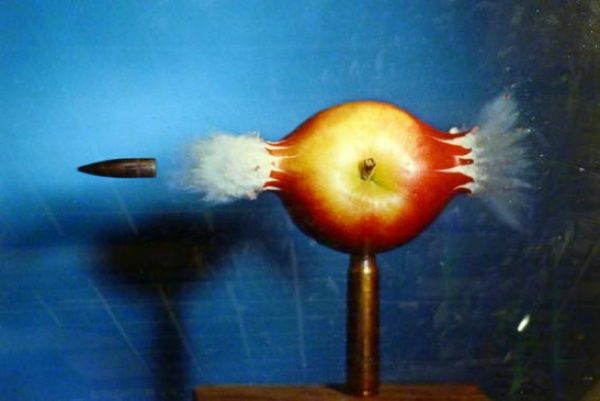

从摄影的发展历程来看,如果没有萨洛蒙、布勒松等坚持写真纪实的摄影艺术家们的努力,今天的读者就享受不到那些决定性瞬间赋予眼球的冲击;而如果没有曼瑞、哈尔曼斯(图2)、哈罗德·艾格顿(图3)等摄影艺术家的奇思妙想,读者也就感受不到图片中异想天开的广阔世界。正当写真纪实论者与技术纪实论者争论得不可开交的时候,一些折中主义的理论家抛出了“广义纪实”和“狭义纪实”这两个概念。他们把“狭义纪实”界定为事实和形象真实的一致性,要求照片的内容必须是现实生活中的真人真事,必须忠实地记录当时特定的环境和人物的真实情景;“广义纪实”则是指在艺术摄影中,摄影艺术的真实性有着更广泛的含义,只要拍摄者选择的题材具有现实生活的真实性和典型性,就可以在创作过程中对素材进行加工,并创造条件完成创作。[3]

总的来说,对于新闻摄影而言,纪实无疑就是“写真纪实”,图像与事实之间不能存在人为的、主观造成的差距。当然,由镜头特性或特定条件下的快门速度、光圈大小所造成的变形是可以理解的。对于艺术摄影来说,摄影艺术家必须在记录客观事物的基础上对图像进行一定的艺术变形,从而将自身的思想情感、审美理想和艺术情趣渗透到摄影画面的艺术形象中去。

新闻摄影的写真纪实是建立在技术纪实的基础之上的,在很多情况下,照片中的“真”只是一种表象,要真正地使纪实等同于真实,还需要摄影家的精心选择、提炼与概括。因为在现实生活中,真善美和假丑恶总是交织在一起,有些看起来是真的事物或现象,却来自人为的操纵与控制,这时的“纪实”只能是一种“真实的谎言”。对此,法国摄影理论家吉泽尔·弗伦德在著名的《摄影与社会》一书中曾指出:

它(照相机)看起来既精确又公正。摄影比起其他任何媒介来都能更好地表达统治阶级的意志,并以那个阶级的观点来解释事件,因为摄影虽然极为逼真,但却具有一种虚幻的客观性。镜头,这只所谓没有偏袒的眼睛,事实上允许对每一事实进行可能的歪曲……

如果我们将摄影当作一种历史的文本,这种违背纪实性的“真实谎言”显然不是一种好的证史图像,不过,在另一种意义上,假照片也未必不是解读历史的好材料,不少歪曲历史的虚假照片,在其“时效性”状态下,起到的是视觉欺骗的效果,然时过境迁,当真相得以揭露,我们也可以通过考察造假的动因、传播的流程、传播的效果,来从另一个侧面了解当时的传播状况、新闻摄影与传播体制的关系,进而窥见一个时代的历史。

这里还有必要谈一下纪实摄影的问题。

关于纪实摄影,摄影界的理论探讨多于现实层面的实践,而且,这种理论探讨常常呈现出“形而上”的特点,即过多地沉浸于基本概念的厘定,理论家们都在试图找到更为精准的定义。在某种逻辑的支撑下,追求学术体系的建构,固然是一种较高的研究诉求,但在基本的摄影理论研究尚不明朗的背景下,学术共识尚未达成,丰富的学术争鸣和丰厚的学术积淀也不具备,如果能在基本的学术规范的框架内,更多地探讨一些具体而实际的问题,或许更能为摄影理论的提升做出一些贡献。

新闻摄影和纪实摄影,都指向媒介与现实的高度对应关系,而题材构成了二者最大的区别,新闻摄影追求题材的时效性,“新”本身就是新闻价值诸要素之一。而纪实摄影对题材的要求更为严格,虽然事件、现象、人物都在其拍摄之列,但更为渴求拍摄素材蕴含的政治、经济、文化、社会、历史意义,上世纪八十年代至今产生的较为经典的纪实摄影作品,诸如解海龙的《希望工程》、王征的《西海固》、杨延康的《乡村天主教》、袁东平的《精神病院》、侯登科的《麦客》(图4)、张新民的《流坑》、黄利平的《黄河滩区》,都是这一类具有深刻社会学意义和历史意义的优秀作品。这些题材的共性在于,它们并不追求通过具有时效性的传播来制造影响,沉淀得越深厚,日后产生强烈意义的可能性就越大,经典的纪实摄影都不是视觉文化时代的影像快餐,而是摄影师常年扎根于某一题材才能得到的结晶。

[1] [英]M·兰福德著:《世界摄影史话》,中国摄影出版社1980年版,第13页

[2] 卓昌勇、汤建萍、吴培秀:《摄影艺术学概论》,辽宁美术出版社1997年1月版,第9页

[3] 夏放:《摄影艺术概论》,浙江摄影出版社2000年版,第6-7页