1

刘鱼说,每次她都自带床单,提着一个hellokitty的旅行箱,里面装着四件套和一次性洗漱用品。

我说,你是不是有什么洁癖,怕脏。她说,我不怕脏,是怕在这个世界上留下痕迹。俗话说,宁拆一座庙,不拆一桩婚。我说我已经离婚了,她说这是她的原则。还有一个原因,她掉头发很严重,每次都要戴一个头套,像一个游泳运动员。

这是第一次她来到我家,做完爱后给我说的话。她点了一颗烟,唑了一口。我说我在家从来不吸烟,她立刻把烟熄灭,用手拍打了几下空气,又把未抽完的烟放在一个黑色的塑料袋里。塑料袋里装了内衣,内裤,卫生纸,用过的安全套和一次性拖鞋,然后打包带走。可以说,她是个心细且特别的女孩。

我说你不用担心,这里没有女主人。她又说她只是什么也不想留下。我说你废了这么大的劲,为什么不去酒店,这样更好。她说你不懂,去酒店会感觉很冰冷,而去男人们的家里,当你躺在床上,把自己想象成女主人,你会觉得自己有个家。

刘鱼从小没有一个完整的家,她父亲因为故意杀人被判了无期徒刑,在牢里待了10个年头,突然在监狱里自杀了。她说她只近距离见过她爸一面,就是她爸自杀前的几天。

那年她14岁,上初三二班,身材高挑,坐在教室的最后无人看管的地带。那时我是她班主任,但之前对她并没有什么太深刻的印象,就像那些被教育抛弃的孩子,好像并不存在。

那天我把她叫到办公室,告诉她爸死了,她没有任何表情,只是“嗯”了一声就回了教室,收拾了书包走了,第二天也没来上学。

当时我大学刚毕业,是这个学校为数不多的本科学历的老师。新千年前,中小学老师大部分是师专毕业的,有些事民办老师转正,所以我这个大学生老师就顺理成章的成了班主任,美其名曰锻炼新人。

然而,面对这样一个孩子,毫无社会经验的我,束手无策。因为九年义务教育,学校不允许一个儿童失学,辍学率会影响学校年底考核,于是我被学校派去家访,带着必须完成的政治任务。

2

她家位于市南区,80年代修建的预制板楼房,灰色的水泥墙面,毫无美感,虽然那时候不值钱,但由于学区的划分,现在已经有几万块一平了,让我这个外来人口望尘莫及。

我刚到单位上班那年,正好遇上99年房改,没有分到房,由于对传道受业解惑并不感兴趣,最后辞职,专心写作,几年后在回家乡买了个两居室,开始了自己的生活。

初到她家时,是个中午,阳光照在客厅里,光影斑驳,有一些灰尘在空气里舞蹈,看上去似乎刚打扫过。刘鱼的妈妈给我倒了一杯白开水,冒着热气,然后说让您费心之类的客套话,说这孩子自从知道父亲去世后,一直闷闷不乐,不肯去学校,你要好好劝劝她,说完就出门工作了。

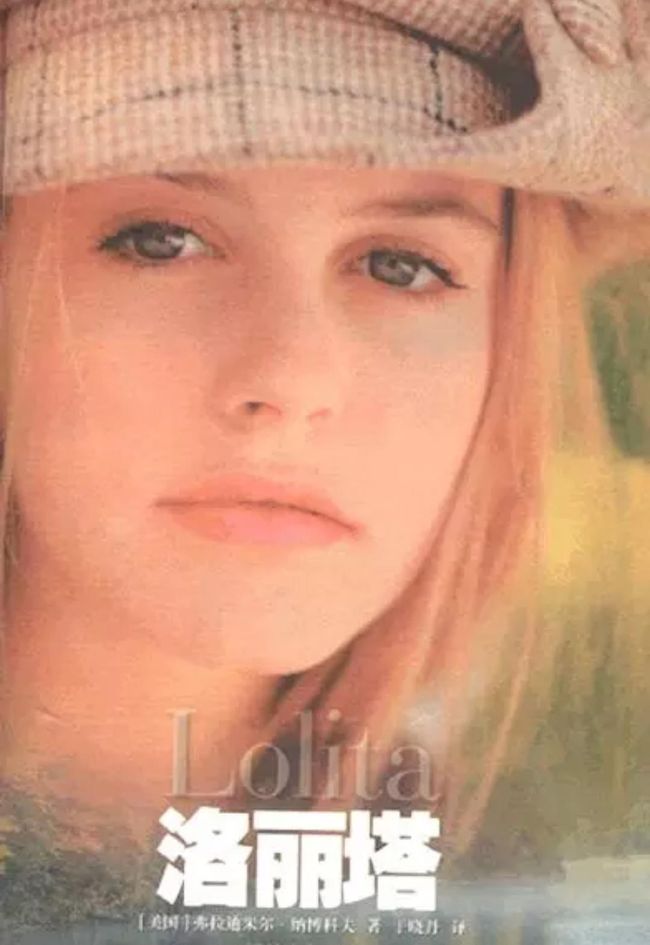

刘鱼扎着一个马尾辫,辫子根部还有一个蝴蝶形状的发卡,泛着阳光一闪一闪。她拿着一本《洛丽塔》,是那一年刚出版的新书,封面上有一个白人少女,像她一样年轻。我问我能进来吗,她把洛丽塔从脸上拿开,说可以。

我在她的床边坐了下来,准备把昨晚写好的稿子背出来的时候,她却先说话了。她说让我回去上学也可以,给我买个hellokitty的旅行箱。我说你一个孩子要什么旅行箱,她说刘菲菲有个旅行箱,他爸从日本买来的,上面有个大大的HelloKitty。他爸经常带她去旅游,我爸死了,要个行李箱还不行吗?我竟无法反驳,但起码完成了任务。

我说可以,你先回去上学,我这几天就去给你买。她说好。后来,我让在日本留学的同学给我寄回来一个,足足花了我半个月的工资。

刘鱼把这个粉色的行李箱一直留在身边,上面贴满了各种各样的行李贴,像是去过很多地方。上面还有一些一闪一闪的贴画,感觉像个恋物癖,让我觉得他是不是对我有什么执念。

3

我们坐在星巴克的咖啡厅里,这是这座城市第N座星巴克,我来到她的城市来出差,她第一时间约我来到这里,说这里很洋气,听说外国人都喜欢喝这个品牌的咖啡,她点了两杯浓缩咖啡,我喝起来很苦,加了很多糖。

我说这个行李箱你还留着,她说质量很好,舍不得扔,而且装一件四件套和洗漱用品,不大不小正合适,方便。

我和她并没有什么话可说,只能回忆起以前上学的话题。我说给你家访的前一天晚上,我背了一晚的稿子,你却让我一句话没说。她笑了笑。我说你当年辍学,是不是因为你爸的问题,想他了?她说,不,我不想他,他是个杀人犯,我似乎更恨他。我之所以不上学,不是我伤心,是因为我终于有个不上学的理由,爸爸死了,然后辍学,这是一个多么完美的借口。

十年了,我依然从她嘴里听出她的怨恨。一如十年前,她用一个行李箱就能打碎失去父亲的伤痛。她说她爸被关进去后,和她妈相依为命,由于打几份工,劳累过度,她妈得了尿毒症。为此都怪在她爸头上,她说如果他不杀人,也不至于会这样。更让她气愤的是她妈还念念不忘,每周都要去探视,一定等着他出狱团聚,每次她都被要求去,而她一次也没有答应,直到他爸自杀前的一段日子。

你知道探监那天,我和我爸说了什么?我问说了什么。她说那天逃课去了监狱,狱警很顺利的就放我进去探视。见到他我就说了一句话,能不能不去审判大会,我不想在周末的审判大会上看见你了。当时他是答应我的,很高兴的、很爽快的的“嗯”了一声。我说,一言为定,他也说一言为定,然后我就离开了,可等到审判大会的前一天他就自杀了。我没让他自杀啊,这不怨我,他可以不去啊,为什么要自杀呢。

审判大会?我问。是的,每年我都会在审判大会上看到他,他团脸,平头,个子不高,一米七几的样子,有些瘦,看上去很斯文,并不像个杀人犯。两个带着墨镜的警察反押着他的胳膊,他有些抬不起头,脖子里还挂着一个牌子,上面大红字标着名字、罪行和刑期:刘水——故意杀人罪——25年。

刘鱼不知道二十五年有多长,她已经活了14年,包括她没有记忆的那几年,她说14年太长,像熬一副中药,很苦。

3

十几年前,为了教育孩子,防止青少年犯罪,每年都会组织全市中小学生去体育场看审判大会,硕大的体育场,像个时代巨兽,里面黑压压站满了人,因为没有绿化,万人一踩,尘土飞扬。

审判大会找十几个罪犯,并排站在主席台上,然后大声念出他们的名字和所犯的罪行,以儆效尤。

每当念到死刑立即执行的时候,操场上的孩子总是欢声雷动。几个判了死刑的都会压到离操场不远的刑场就地枪决,每每都能听见清脆的枪响,男孩子们总是欢欣鼓舞,他们喜欢讲一些杀人犯的故事和事迹,并不知真假,但乐此不疲。没有背叛死刑的犯人,因为配合有功,回去会减掉一两个月的刑期。

犯人们为了争取早日和家人团聚,都会报名争当审判大会的“志愿者”,刘鱼的父亲也不例外,因为积极配合,他已经从无期减为25年。

除此之外,他们还喜欢在台下黑压压人群里找自己的亲人,当然刘鱼的父亲可能找不到,因为他没有见过自己的女儿,因为她连照片都没拍过一张。他可能把第一排最前面那个小女孩当做自己的女儿,他近视,看不太远,所以,他每年看见的女孩都不一样,但不管怎么样,他坚信自己的女儿和她们一起慢慢地、快乐地长大。

其实,起初我对他没有怨恨的,她继续说,他对我其实就像个路人,一个不存在的人。直到有一年审判大会,我站在第一排,他用一种可怕的目光看着我,我心里胆怯了,他似乎认出了我,还喊了我的名字,我害怕的低下头,生怕别人知道审判台上站着我爸。可偏偏这个时候,刘菲菲对我说你爸叫你呢,刘菲菲住我们家隔壁,他知道我爸是杀人犯。我把头深深的低了下去,再也没有抬起来过,永远没有。

她说,从此我成了一个杀人犯的孩子,全校的师生都知道了,我被贴上了标签,不干胶,永远撕不下来。不过还好,审判大会每年只有一次,大会过后的一个星期后,大家就会忘记这件事,当然前提是,我不能表现我的存在,不能让他们发现我。我不能吵架,不然别人会说,杀人犯的孩子就是没教养,我不能成绩太差,他们会说杀人犯的孩子学习大笨蛋,我也不能学习太好,不然他们会说,考第一有什么用,还不是杀人犯的孩子。我甚至不能谈恋爱,家长老师会说你怎么可以和她谈恋爱,她爸可是杀人犯,而不是说你太小不可以早恋。

所以我尽量把自己伪装成一个平庸的人,伪装成空气,那样别人才会忘记我,顺便忘记我是个杀人犯的孩子。

然而,就在我安安稳稳的度过这一年的时候,新一届的审判大会又来了,一切痛苦的话题和记忆将被再一次唤起,我一年的伪装又白费了,所以我独自一个人去找我爸。我去了就叫了一声爸,我能看出来他眼里有泪水,其实我叫爸,就是能让他高兴,能够答应我再也不去审判大会了。

4

我一直没有说话,静静地听。突然她的电话响了,打断了她的话。说她妈在医院抢救,让赶快去医院。

我陪她一起去了医院,坐在抢救室的门口的长椅上,等着。来往医生的脚步踏在地砖上,像马蹄一样回荡。抢救室里时而传来了零星的说话声,还有远处病房里的喃喃私语,也有些虚无缥缈的声响和失去亲人爱的呜咽。

刘鱼拿出一颗烟,抬头看了一眼墙上禁止吸烟的标志,又把烟放了回去。她转过头来问我,你说这个世界上有没有地狱。我说应该有吧,孙悟空就去过,她哈哈大笑,觉得不合时宜,又戛然而止。

她笑完又问,你说我爸杀了人会不会下地狱,我一个“援交女”会一会下地狱,如果我们在地狱地相遇了,我一定会问他为什么要自杀。我说,我们应该做个无神论者。

抢救室的门推开了,刘鱼的妈妈暂时脱离了危险,但并不乐观,医生说可能维持不了一个月了,不光肾坏了,各个器官也开始衰竭,要有心理准备,不管是心理上还是经济上,现在一人大病,全家遭殃,肾病又不是个好病。

刘鱼说不管花多少钱也要治,我有钱,她大声喊,泪水越过她夸张的眼线流了出来,落在病房冰冷的地上。

5

那段时间我到青岛出差,白天参加各种活动,晚上推了应酬,没有什么要紧的事,唯一重要的事就是帮着刘鱼照顾她妈妈,因为刘鱼晚上要视频直播挣钱,没有时间。

我看过她的直播,总是伴着黄段子和偶尔的情色镜头。有时候我会打赏一些钱,不多,但她并不认识我。直到一年前她私信我,要表示对我的感谢,加了微信,她才知道是我。第二天她坐飞机,到了我的城市,来到我家和我做爱,说要报答我。

那天,她天真的脉搏,猫一样的舌头和柔软的扁桃体,总是让人无法忘记。以后她在直播里时常喊我,苏哥,苏哥叫个不停,她每次喊我名字时,总感觉恍如隔世。

刘鱼指着病床说,这个床很高级,你看床尾有一个手柄,摇五圈,可以仰卧,能喝水吃饭,不过她也不能吃饭了,只能打营养液。一直摇到头,就能直立,让她坐起来,看会电视,但是她坐不长时间,会往下溜,溜下来你就把床摇到另一头,放平,让她休息。她身上难受,睡觉很多,也可能假装睡觉,睡也睡不着,她躺下了你也休息,旁边有个陪护床,你要觉得不方便就把帘拉一下。

我环顾了一下,这是一个单人病房,价格应该不菲,窗帘和沙发是淡粉色的,我知道她喜欢粉色,她一直喜欢粉色。

一说到床,她总是乐此不疲,她说,她睡过床比我见过的猪都要多。我把床分为两种,一种是没有声音的,安静的像个处女,一种是吱嘎吱嘎乱响的,像个荡妇,说完她呵呵乱笑,花枝乱颤。

我知道这是她直播时经常说的段子,她说她到网上找了上千个黄色段子,有时候自己也会写一些,然后背得滚瓜乱熟,以备不时之需,后来光讲段子吸引不了人,就开始色情直播,时不时闪现,到后来开始草粉。我开始并不知道草粉是什么意思,后来才慢慢知道,她说她迫不得已,她需要钱。

现在平台整治已经不能穿得太暴露了,好在她已经培养了一个微信群的客户,每个月都会飞去不同的城市。她说,现在不早了,我要回去直播了,我妈就麻烦你了。不知道为什么,我们并不很熟悉,我本可以拒绝她的,但却一直听从她的安排。

刘鱼的妈妈,每天晚上都要打营养液,打完营养液一般大约晚上九点,之后她会有力气给我聊会天,聊天的内容无外乎她女儿多优秀,但是脾气不好,以后要多让着她,我知道她把我当成她女儿的男朋友,虽然我比她女儿大十多岁,但是她说年龄大点好,懂得忍让,我也不好解释什么,也没什么意义,一直顺着她说。

其它时间我会在病房里写我的小说,病房似乎有一种魔力,让你的灵感迸发,这也许也是我能够坚持两个周的原因。两周后她的妈妈去世了,在和我交代完之后,拔掉呼吸机,自杀了。

6

那天我坐在椅子上,也在发困,很想出去抽支烟,又怕她的点滴断了没人知道,血液会顺着针头倒流,便忍着。我是晚上8点自己来的,和刘鱼在她家做完爱,便打了个车到了医院,我先在洗手间门口抽了颗烟。

一个大姐过来给我打招呼,她得了肾膜炎来医院化疗,医生说如果化疗能控制住就能好,控制不住就转成尿毒症,必须每周都要来透析血液。大姐见人就聊天,得病的人喜欢说话,生怕死了后再也没有机会。

刘鱼妈妈有力气的时候也喜欢说话,但有些话她不能给女儿说,不说死了会难受,或者不说出来根本死不掉,她说这个秘密如鲠在喉,让她求生不得求死不能。我说,阿姨你有什么话就说吧,我不会告诉小鱼。

刘鱼妈妈叹了一口气,沉默了好久,才开始说话。她说,其实刘鱼的爸爸不是杀人犯,他是被冤枉的,我才是个杀人犯,我得这个病就是报应。我问为什么。

她说90年代初纺织厂效益不好,又赶上改革,国家大政策,厂子一下被厂长承包了,成了私人的,厂长在大会上说厂子不能养这么多人,都要下岗。那时候刘鱼才4岁,还有癫痫,不重,但也得花钱看病,我们不能没有这个工作。我就去厂长家送礼,可厂长什么也不要,说只要陪他上床就可以留下来,我不愿意,就要强奸我。我反抗,随手拿了一把刀就把他捅死了。

她爸在楼下听见我的喊叫,便上来了。我害怕,我从来没见过这么多血,我就一直哭。她爸拿起那把刀,用衣服擦干净,然后又紧紧的握住,照着厂长的腹部又捅了几刀,然后把沾满鲜血的刀丢在地上了,他对我说,这事我顶着,你就说你被强奸,我听见呼救的声音上来,情急之下把他杀了。

一个月后,她爸因为故意杀人罪被判无期徒刑年,那年我28岁,我说你要好好表现,争取减刑,我等着你出狱,只要你不嫌我是个头发花白的老太婆。

我问刘鱼她爸为什么要自杀。阿姨说她也不清楚,我去看她的时候,他说审判大会的名单已经报上去了,有他的名字,但他会给狱警提出申请,可能比较困难。刘鱼的妈妈说了几句,似乎不想再聊这个话题,便身体溜了下去,我知道她累了,便把床摇了下去,让她躺了下去。

我看点滴打完了,就按了床头上的呼叫铃,一会儿一个小护士揉搓着眼睛过来了,她看了我一眼,我说点滴打完了。她熟练的把点滴拆掉,把预留针头在手背上固定好,说今天的打完了,可以休息了,明天记得推你妈到透析室来透析。

7

我醒来的时候,已经凌晨四点,口干舌燥。刘鱼躺在我身边,抱着我的胳膊,像个孩子,我不知道她什么时候来的。她穿着透明的睡衣,胸部的轮廓可见,一个在医院里穿睡衣的人,已经习惯了把这里当成家了,也习惯了把痛苦当做生活的一部分。

刘鱼的妈妈还在床上躺着,不躺着能去哪里呢?她裹在白色的被子里,悄无声息。我趴在她耳边叫她,阿姨,阿姨,她没有反应,眼睛上似乎有泪痕。等到她又呼出一口气,便穿上外衣,离开了医院。

出租车司机开得飞快,初秋的街道,已经有了晨练的老人,太平洋里飘来粘稠的空气,闻上去有一种潮湿的味道,树木都浸在海边的平流雾里,远处的高楼直插在云雾里,隐没了顶端,像传说的巴别塔,是不是上帝也把这些摩天大楼当成了巴别塔,才让世间的人们羞于交流,产生了隔阂。

收音机里传来了女主播播报天气预报的声音。今年第十八号热带风暴“白海豚”继续北上,中心附近最大风力10级,风圈半径130公里,台风中心将以每小时30公里左右的速度向西北方向移动,强度逐渐增强到12级,预计于明天白天在我市沿海登陆。

就如十年前的那个周五,我坐在学校办公室里改作业,突然接到校领导通知,说热带风暴“派比安”突然转向,未来可能影响青岛,原计划组织全校师生参加的审判大会取消,改为放假两天,周一开学。我到教室宣布这个消息的时候,全班同学都欢呼起来,只有坐在角落里的刘鱼在那沉默。

8

中午吃饭的时候,刘鱼给我打电话,说她妈走了,电话里她哭的像个孩子,我不知道怎么安慰她。我说我现在就过去,她说不用了,你白天还有事,她已经给殡葬公司打了电话,他们会来派人处理,一切从简,今天去去火化,没有仪式,没有葬礼,没有送别。我说愿天堂里没有痛苦。

下午我处理完自己的事情,天色已经暗了下来,海面上的云彩很低,低得让人感到莫名的压抑,渔船已经返航,巨大的轮船像一个白色的鲸鱼停在港口里,一切都处在热带风暴到来前的宁静之中。

我打电话给刘鱼,她的手机已经欠费停机,我又打车去了医院,病房里已经换了病人,原先住在走廊里的阿姨已经搬了进去。

我去问护士情况,护士说早上起来的时候,病人已经把呼吸机拔掉,安静的走了,具体几点走的,我们也不清楚。我说应该在四点之后。医生记录下来,然后继续说她这种程度,活着比死了遭罪,还是走了好。

护士好像看惯了生死,一切都说的那么面无表情。我问病人的家属呢,她说上午殡仪馆的人就把人拉走了,走之前她女儿已经办完了所有的手续,结了账,离开了。

我离开了医院,又打车去了她家,我在门口敲了半天门,声音越来越大,也没有人开门,当我准备走的时候,隔壁的门打开了,一个二十多岁的姑娘打开了门,她叫我苏老师,我问她怎么认识我,她说,你不记得了吗,我是刘菲菲,您当年教过我们语文课。她说完我才在记忆里挤出一点印象。

她说刘鱼中午回来了一趟,收拾了些东西,就走了。说让我把这封信给你,并表达这几天您照顾阿姨的感谢。我接过了信,寒暄了几句便离开了,离开时,我在楼道口前的垃圾箱看见一只猫,它印在粉红色的行李箱上。

晚上我回到组织方安排的宾馆,整夜无眠。一晚上打了多次电话,起初是欠费,后来便无法接通,我打开直播平台,她的ID已经注销,我发现我可能再也找不到她了。我突然问自己为什么要去找她,找到她有什么意义,给几句安慰,有什么屁用。

我知道她是想跟以前那个残酷的世界告别,也想和以前那个不堪的她说再见了。我又一次拿出那封信,那是刘鱼父亲留给他的信,上面写了几句话:

亲爱的女儿,谢谢你能来监狱看我,能看你你长大的样子,我真的很高兴。还有,你很漂亮,像你妈妈年轻的时候一样,对了,我答应你的事,一定办到,毕竟你从来没有求过我,一言为定。最后,谢谢你能叫我爸爸,落款,永远爱你的爸爸。

我把信撕成碎片,打开窗户,丢了下去。黑暗里,船舶像巨兽般蹲在海湾里,在它的喘息声中,我似乎倾听着她的歌声,那么动听和美妙,直到微弱的光出现在地平线,新的一天突然绽放在热带风暴的狂风和烟雨弥漫的海面上。

付费部分没有内容,不用付费。