意大利地标首次以华人命名,背后故事不可误读|短史记

文 | 谌旭彬

近日,意大利米兰市政府批准将该市一处交叉路口的广场,命名为“何凤山小广场”。这是意大利首次以华人姓名作为地标名称。

这与何凤山(1901~1997)在1938年~1940年间,利用自己当时的中国驻维也纳总领事的身份,从人道主义出发,为数千名因德国纳粹的反犹运动而陷入绝境的犹太人发放前往上海的签证,使其顺利逃离纳粹的魔掌,有直接关系(另有统计称,从1933年~1941年,共有约3万犹太难民利用此种便利,进入上海避难。)

这段历史,在何凤山生前一直鲜为人知。近年来,才因为相关纪录片、电影、电视剧(如《最后一张签证》)的宣传而渐获普及,何凤山亦获得了“中国的辛德勒”的美誉。

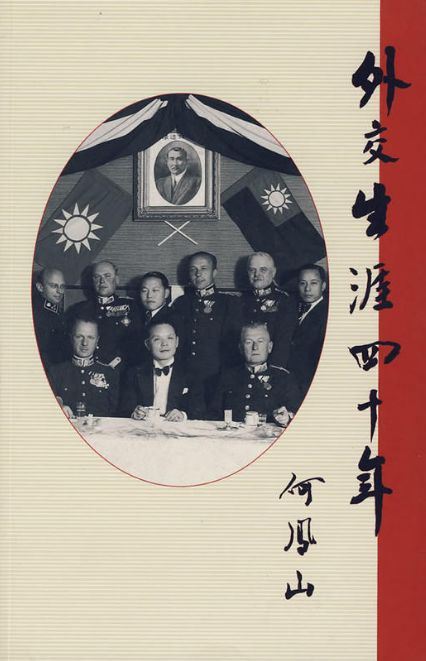

图:何凤山(1901~1997)

救助犹太人一事,在何凤山晚年所撰写的回忆录《外交生涯四十年》中着墨不多,核心部分如下:

“派我为总领事,时在1938年5月。……周其庠改任副领事,与以前在使馆一样,负责办理护照签证事务。此时排斥犹太人之风甚炽,许多犹太人的店铺都被纳粹的黄衣挺进队打毁,老板被捕入集中营。奥(地利)籍的犹太人,大都想法离开奥国前往美国,然而美国容纳移民的数目有限,而且条件苛刻,所以大多是来中国领事馆签证,前往上海,实则心存观望,依然是等待美国或英国的签证机会。”

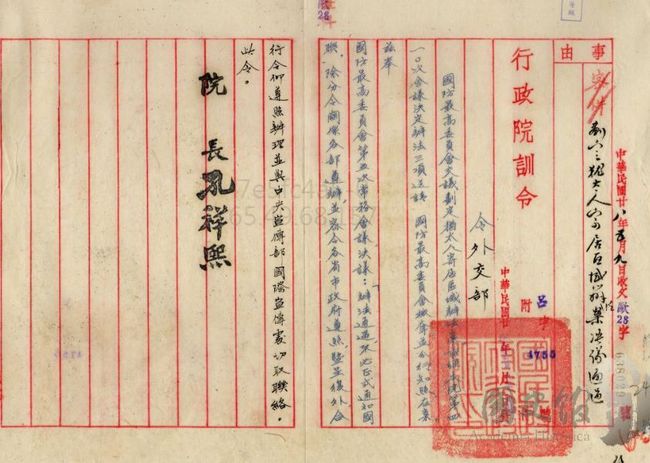

“我国对犹太人的签证,态度不一致,其后因此而发生了问题。例如本馆得自外交部的训令,即犹太人请求签证入境者,条件宽厚,不予拒绝。而孔祥熙院长并进一步公开对犹太人的遭遇表示同情,有特辟海南岛为容纳犹太人地区之说。不过在同一政府之下,驻德大使馆的态度则不然,是时陈介当大使,他以为希特勒既然反犹太人,我国为维持中德邦交,不能与他唱反调。某次在长途电话中,他指示应对签证加以限制。我即告知外交部的训令并非如此,而是采取开放政策,他听闻后极不以为然地说:‘叔谟(当时外交部政次)那里我去关照,你依我的说话照办好了!’我唯诺称是,满以为外交部对此将另有新的指示,然而一直等待,毫无音讯。副领事周其庠因此而仍照原电指示办理,陈大使闻之大为怒火,恰好这位周君平日人缘极坏,自然有人造谣,向大使馆告他出卖签证,贪赃枉法。陈大使以为得到把柄,正好开刀,于是派了丁参事文渊来馆调查。……(调查结果)均是无可指责之处。”

“自德奥合并后,希魔逼迫犹太人的气焰日益高涨,于是有美国的教会与慈善机构极力拯救犹太人。我与这些机关密切联系,凡可尽力之处无不尽力,不知救活了多少犹太人。”(《外交生涯四十年》,P75~85。)

图:何凤山回忆录,香港中文大学出版社1990年出版

可惜的是,因为对上述回忆的背景缺乏了解,在诸多赞扬何凤山的文章、著作、纪录片乃至电视剧中,时任驻德大使陈介及其参事丁文渊,被描述成了“阻挠何凤山”的负面人物,甚至于连带整个国民政府的立场,也被曲解成了何凤山的对立面,甚至出现了给何凤山设置障碍(断绝经费)乃至实施惩罚(记大过)的荒唐情节。

陈介是湖南湘乡人,早年入日本东京帝国大学法科深造,后转入德国柏林大学攻读法政、经济专业。1935年任外交部常务次长。1938年6月,中德关系面临决裂,陈介临危受命出任驻德全权大使,核心任务是阻止德国承认伪满洲国。在德国已决定彻底倾向日本的前提下,这实际上是一个不可能完成的任务。陈介于1938年9月下旬抵达柏林,迟迟未能获希特勒接见以呈递国书,期间德国却已向伪满洲国呈递了所谓的“国书”。蒋介石很清楚欲继续维系中德关系已很渺茫,曾于11月建议陈介“托辞离德”。陈介坚持到12月,局势出现缓和,始得以面见希特勒,向其呈交国书,继续维系两国外交关系于一线。

陈介对何凤山执掌的中国驻维也纳领事馆(当时德、奥已经合并,何相当于陈的下属)的“犹太人签证”问题的指示(或谓干预),实是基于上述背景而展开。在陈介的立场,他之不欲刺激希特勒,亦是为了维护中国的国家利益。

图:陈介(1885~1950)

至于国民政府的立场,何凤山在回忆录中已说得很明白,“犹太人请求签证入境者,条件宽厚,不予拒绝”乃是他“得自外交部的训令”。而外交部有这样的政策,又与国民政府当时针对犹太难民的整体政策有直接关系。

1939年3月,立法院院长孙科曾提交议案,建议在西南边区为犹太难民专门划出一片寄居区。孙科认为,此举不但能够救助犹太难民,还能增进英、美两国普通民众对中国的好感,达到抗战宣传的目的;犹太难民的财富及能力,也可以用来为抗战服务。在华的犹太银行家雅克布·保格拉斯(Jacob Berglas)为救助同胞,也于同期向国民政府提议,移民十万犹太难民到中国居住,每名犹太人入境时随身携带50~100英镑。如此,中国可通过收容犹太难民提高外汇储备,犹太难民则可获得栖身和保护之所。

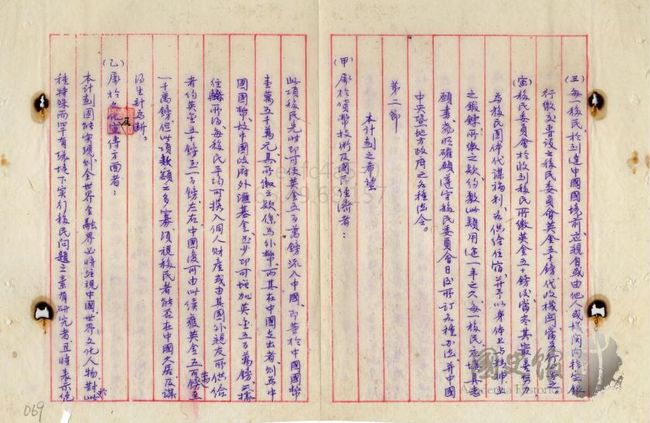

图:Jacob Berglas的“十万犹太难民移居中国计划”之中文译件

对于上述议案和提议,国民政府先后多次召集外交部、内政部、经济部、财政部、交通部商议,就其可行性进行论证,就可能出现的外交问题、财政问题、民族问题、宣传问题进行磋商。

最终,议案和提议在原则上得到了国防最高委员会及行政院的同意。国民政府拟定的初步安置计划包括三点:

第一,犹太难民入境后须遵守中国法律,“不作任何政治活动或主义宣传,不批评或反对三民主义”。

第二,入境后“暂寄居于通商口岸,不得杂居内地”,可自愿申请加入中国国籍。

第三,中国政府承诺为犹太难民的求职提供帮助。

图:时任行政院长孔祥熙就犹太人寄居方案通过一事颁发训令给外交部

至于具体安置地点,内政部建议可设于边境地区的商埠,如“英属缅甸接近之云南腾越(即腾冲)商埠”或“法属安南接壤之云南河口商埠”。外交部则认为,如果寄居区“接近通商口岸或国际路线,易受外力诱惑,于我不利”。建议“无国籍犹太人……宜远离通商口岸及国际路线”“有国籍犹太人,应限居于通商口岸”。军政部的意见与外交部大致相同,建议寄居区“须在我能充分行使权力区域内,以不接近国境线为宜”,如滇越铁路上的蒙自。

雅克布·保格拉斯“对移民十万犹太难民来到中国”一事多方奔走,他理想中的移居地点是昆明。当时上海英文报纸《密勒氏评论报》,也曾发表过《10万犹太人可能在中国找到家,云南会成为难民的应许之乡,德国银行家令人鼓舞的动议》的报道。

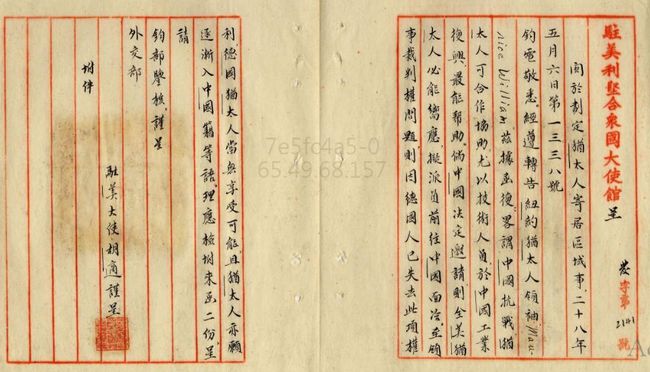

图:1939年5月,时任驻美大使的胡适与美国犹太领袖接洽援助犹太难民

可惜的是,因为中日战局的变化(日军控制下的上海开始限制犹太人入境),德中关系的崩解,以及国民政府财政状况的恶化,上述详细讨论,最终没有能够落实。不过,这种对犹太难民充满善意的大的政策氛围,仍给了包括何凤山所在的中国驻维也纳领事馆等机构相当大的空间,使他们能够尽其所能发放签证,帮助困境中的犹太人逃离纳粹的迫害——如何凤山所言,他和周其庠的作为,系“得自外交部的训令”。

这里特别说一下时任副领事的周其庠。按何凤山的描述,周其庠是使馆内直接“负责办理护照签证事务”之人。何在回忆录中,对周其庠的性格和工作作风,有较多负面描述,比如上班懒惰迟到、对待同胞态度恶劣、同僚人缘不佳等。周在副领事任内,因“护照签证收入”未能及时汇至国内(被战事耽搁),而被外交部以不忠职守为由中途召回,相当于开除。

目前,关于周其庠生平的资料严重匮乏。笔者仅于其友人冯纪忠(周在维也纳时与冯结识)的回忆录中寻得只言片语:

“周其庠后来去到香港做生意,办什么养鸡场,最后鸡都死光了。1950年代还在,1960年代就不知道了。驻奥地利总领事那时是何凤山,周其庠是领事,就是他们给许多的犹太人发放“生命签证”让他们逃到上海,历史应该记住他们。”

是的,历史应该记住他们。既记住何凤山,也记住周其庠,记住陈介和丁文渊,以及那些关于如何安置犹太难民的发黄的卷宗。

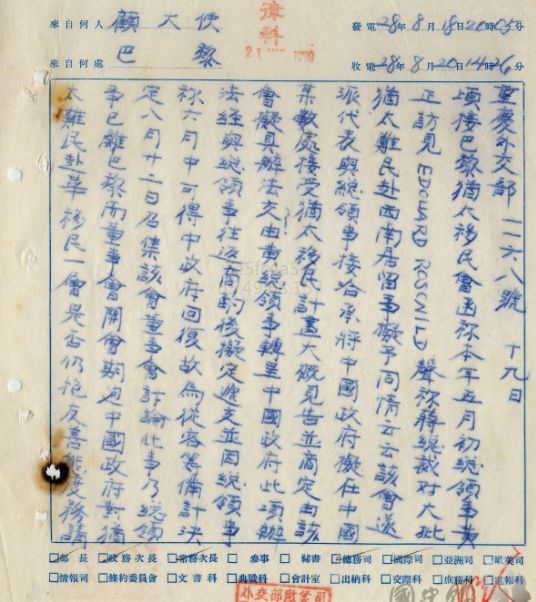

图:驻法国大使顾维钧致电外交部询问对待犹太难民的政策

(参考资料:何凤山,《外交生涯四十年》,香港中文大学,1990。杨津涛,《中国曾计划在云南设立“10万犹太难民安置区”》。吴相湘,《民国人物列传 下》之“陈介”条。冯纪忠,《建筑人生——冯纪忠自述》,东方出版社,2010。本文档案截图,全部引自台湾“国史馆”所藏卷宗《划定犹太人寄居区域》,数字典藏号 020-070900-0062。)

推荐阅读