“幸运”的莱维,写自奥斯维辛 | 荐书

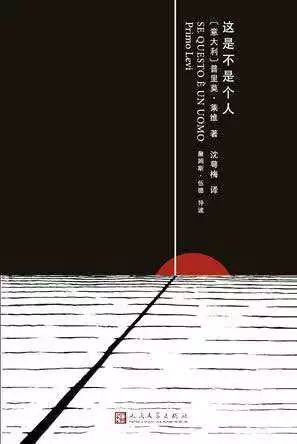

《这是不是个人》

【意大利】普里莫·莱维

译者:沈萼梅

人民文学出版社 2016年3月

黑色做底的封面,白色前景和半抹红日也掩盖不住的压抑,预示着这又是一本悲剧意味的作品。这似乎是阅读虚构和非虚构无法回避的现实:幸福与平静不仅是难以企及的理想,且在残酷的恶行和生存本能面前,愈发显得奢侈与荒谬。

1944年,在药厂工作、加入反法西斯游击队的莱维被关进奥斯维辛集中营达11个月,编号174517。

不同于我们熟悉的二战纪实作品,书里没有对屠杀场面和法西斯狰狞面貌的直接描述和控诉,只是如日记一般白描集中营的环境、劳动与生活的种种细节:吃饭时把饭盒托在下巴底下以防止面包屑掉落;洗脸时得把衣服包袱夹在双膝之间以免被偷走;医务室如何成为赃物销赃场。作者出色的叙事能力让你在受到震颤,却不麻木。

但真正身在其中以后,谁不会落入驯服和麻木的结局?

沉默是基本的生存之道。然而沉默中的莱维从未停止内心的质问与思考:被剥夺了一切的物质、家人、习惯乃至思维,还是个人吗?能不带愤怒地被殴打,还是个人吗?而毫无顾忌地与尸体同睡一个铺位,等着邻近的人最后死去,以便能夺走他1/4份面包的人,还是个人吗?

在集中营里,他天天在观察身边的各色人物。犹太人中被德国军官区别对待、以分化群体的少数,成了集中营体制的典型产物。而所有孤独者与孤独者之间的求生竞争恒久存在。

能逆流而上的幸存者都有“绝招”:有人凭极强的自律和干净的面容吸引监管者的注意,晋级为“专业人士”;有人身高不足一米五却肌肉健壮,干活如永动机一般从不停歇;还有人年纪轻轻,教养不乏,相当善于利用自己营造的“羸弱”形象来打动所有的结交者。

这当中的不少人只要出了集中营,绝对会被边缘化,但在极端的集中营环境里却找到了生存的罅隙。莱维对他们心存理解和善意的批判,连他自己亦面临同样矛盾的道德图景:既确信自己无辜,又为幸存着,甚至生而为人感到羞愧——因为正是人类发明了集中营。

还好有与众不同的意大利民工洛伦佐。他每天带给莱维一块面包和剩下的囚饭,送给他旧毛衣,替他写明信片——既不要求也没有接受任何酬劳。洛伦佐始终如一的淡定与善行提醒莱维,依然有一个正义的世界,让他没有忘却“自己是个人”。

最后,莱维和另两人“幸运”地入选实验室工作,窗明几净的工作空间、实验室女青年的嫌弃和关于家乡的攀谈却像一道道刺,提醒着他黑暗的存在。曾经有过的充实而积极的过往,到今天“生命里剩下的只够对饥寒的忍耐”,这种剧烈的冲突促成他写下这本书。

在整个集中营期间,莱维从未患过病,然而在1945年1月德国人撤离要让所有病号自生自灭时,他却染上了猩红热。奥斯维辛的经历涤荡了他所接受过的任何宗教上的教育和修养。“有奥斯维辛,就不能有上帝的存在。我找不到一种解决此困境的良方。我寻找过,但我找不到。”

由此可以理解,面对一个叫库恩的难友因为自己“没有被淘汰”而感谢上帝,莱维诘问:库恩难道不明白,今天发生的这种遗臭万年的事情是任何求神的祈祷,任何宽恕,任何罪人的赎罪,总之,是任何能够做到的事情,都不再能予以补救的吗?

“如果我是上帝,我会把库恩的祈祷啐回尘世间。”这是莱维在书里罕见的情绪激愤的表达。

詹姆斯·伍德的导读令这个版本的可读性更高。尽管《这是不是个人》的声誉不及莱维生命里最后一本书《被淹没和被拯救的》,但伍德认为,它之所以如此有力,是因为它并不鄙弃故事,且有独立于各种宗教诱惑的自由。

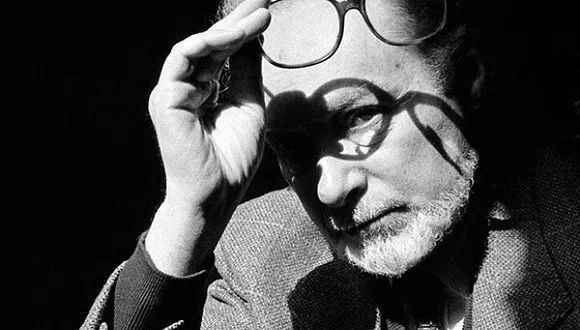

奥斯维辛集中营幸存者、20世纪重要的知识分子普里莫·莱维

有必要提到本书富有争议的开头:

“我幸亏是在1944年才被押送到奥斯维辛集中营。”(在那年,德国政府因为劳动力日益缺少而做出了暂时终止随意处死人的决定,并大力改善集中营里的生活待遇)

对这一开头斥以冷漠之批评的人,如果能明白fortuna这个词在意大利语里的双关含义(好运,也有命定的意味),细细体会莱维词句里不时出现的反语,便会考虑一下再慎言了吧。

43年后,身患抑郁症的莱维在都灵四楼的公寓跳楼身亡。伍德却将莱维看做两度生还的人:第一次从集中营生还,第二次是从长久的抑郁症中幸存。“这最后的行动也许并非和他的幸存相悖,而是这种幸存的延伸:他决定在自己选择的时间离开他自己的监狱。”

延伸阅读:《被淹没和被拯救的》、《终战》、《元素周期表》

《柒》 作者 /文珍

北京时代华文书局,2017年8月

写当代中国人的爱情,很容易写得轻飘无着。文珍却可以写到你的心里。从给她带来声望、描写民工情爱的《安翔路情事》,到《我们夜里在美术馆谈恋爱》,到这本短篇小说集,她对人物心理变化、关系起伏里的那种兜兜转转、心思摇曳,把握得更加纯熟。

然而所有的情感与人际关系的发生、发展只是底,更重的是女主角们寻找精神世界的呼应,及在此过程中与外部世界的撞击。《牧者》里,女研究生徐冰与青年男教师孙平,两颗骄傲的灵魂彼此指认后心心相惜,但后者对徐冰的暗示始终没有回应,只是默默地帮助她争取到极其难得的哈佛交换生机会——逃避和拒绝皆出于保护和成全。结尾处的道白亦是堤坝决口前的堵截,隐而不发、点到即止。“什么都没有,更干净,也更长久。”读来隐隐生疼。

关系终结,情感和回忆却不会。如果说这两人之间终如静水深流中的微光,《暗红色的云藏在黑暗里》则令人对现实的龌龊如刺在喉。女画家曾今素来反感艺术圈里浓重的男性中心意识和名利气息,偶遇境遇不堪的同道薛伟,两人在艺术趣味和追求上相见恨晚。但一番来去之后她愕然发觉,薛伟也不过是利用她来上位的一个野心男人。友谊的崩塌对曾今似乎等同于理想的破灭,这种“我执”因为人物塑造的成功,并不欠缺说服力。

除开这两篇,这本书里,还有坚决不想要孩子却遭遇重重障碍的女人,感受着分手的痛感和冷感的年轻人,以及情感稀薄却又无法断离的围城中人:只是有的人借由“逃往”远方来重温、唤醒或者告别;有的则在冷战里行将就木。总之,人人都像是死水里的困兽,做着绝望的努力和并不徒劳的反思。

在文珍笔下,那些“敏感的受过教育的人觉得以避免试错的方式来追求利益最大化的生活根本不值得一过,理想和梦想的差距造成的痛苦就这样发生了。他们会自动地被边缘化,会自认为是‘不合时宜’的人。”这样的人物共性,并不止出现在《柒》这一本当中。

显而易见的是,从布局结构到叙述方式,文珍都在自觉地拓展。但拓展里又带着一些内收,她不再强求自己去描写不熟悉的人群,也早已不会因为作品里不直接书写所谓宏大的时代图景和社会矛盾而产生犹疑。她的下一两部新作是否会有新的走向,我很好奇。

《好人宋没用》 作者 /任晓雯

北京十月文艺出版社,2017年8月

仿佛她的名字,宋没用生活得颤颤巍巍:大姐患瘟疫,二姐在火灾后不辞而别,大哥做了汉奸,父亲“榔头”(绰号)酗酒暴死,母亲老死在漏雨的棚屋下。宋没用嫁给家里开老虎灶(熟水店)的杨仁道,又受尽婆婆的辱骂和防备。好容易投奔到心善如天使的佘太太家,遇上政治运动,后半生依然逃不过邻里生变、儿女离散的命运。

描摹卑微生灵的作品,在中国写实主义作家里,并不独特。任晓雯胜在凝练有力、带着民国色彩的文字。且看开篇:

走出一二里,大丫头说,听见婴儿哭。母亲扇她一掌。又过半里,榔头甩了车把,跺脚道:“我一大男人,难道养不活个小把戏。”返回田间。稻茬儿染了霜色,缟白缟白的。稗草、牛毛毡、野慈姑、眼子菜,被踩扁了,便往扁里长。榔头呼寻一晌,正欲离开,见畛边一角熟悉的土布颜色。宋没用在杂草中,睡得正死。他揸开五指,一提溜,搂紧幺女。(写全家前往镇江要饭途中)

他们开始有大米吃。吃大米的顿数,渐多过吃红薯。大腿浮肿消退了,荒芜的脑门上,重新生长头发。榔头气力一饱,便往别处溢。他找了相好,不小心弄出孩子。是个男的,头顶有两个旋。“双旋滚鸡蛋,长大做大官。”他疼爱幺儿,每天都去探望。渐渐彻夜不回家。(写宋没用的父亲榔头)

她已记不清大姐模样,却把收尸人记了个清。马脸,窄目,身量高长。衣服补丁叠补丁,辨不出原来形状。仿佛为了俯就这尘土的世界,他弯了腰走路,下巴几欲戳到胸口,似在鞠一个长长的躬。身后板车上,哭声细碎不绝。宋没用想起油锅、黑猫、坟香似的筷子。“观音娘娘救我。”惊呼而醒。(写大姐死时的收尸人)

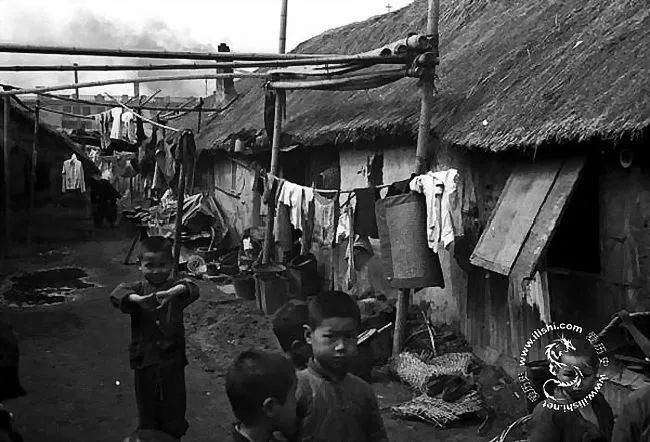

旧上海棚户区居民 图 / “爱历史”公众号

任文紧致,超过10字的单句都不多。“揸开五指”,“扎进云团”,动词利落精准;“玄青、缥碧、葱黄”,白描栩栩适度而有画面感,摸得到光线、声音和气息。四字短语和比喻不时出现,但并不冗赘堆叠。总之,读来有如在月黑风高夜穿越层层密林,心始终悬着,等着下一段拨云见日。

只是,读到第三、四章后面,便觉这口气有些松泄。好似说书和唱慢曲的分别。搜到对任晓雯的访谈,原来所有的词性转变,虚词取舍,节奏的口语化,句子的长短松紧,都是仔细打磨、反复调试语感而来:任晓雯也曾受国外译作的影响。从在南周发表短故事专栏《浮生》便开始尝试锤炼文风,到了这本,她把繁复的欧式长句消化干净,然后融入文言,最后是沪语。在前两章叙述老上海的历史故事时,特地把语言做旧,制造年代疏离感。随着书写年代的推移,渐渐减少古语字词,增加虚词以舒缓语速,并且在1949年以后,改为以公元纪年。

好像看电影看到幕后制作的细节,搞明白原委,我竟有些隐隐的失望。用古语写现代事,真的“作”吗?不知是作者倾注了太大的气力在前头,还是这种倾注左右了我的阅读,就连她塑造的人物、情节,也同样给我“高开低走”之感。前边,待没用如草芥的母亲,处处提防和斥责她的婆婆,身上的无情、无味、算计几乎以逼倒之势压过了那些微的良善,触目惊心又能引起共情。而到了后半本,唯有没用和媳妇钱秋妹的相爱相杀一段印象深刻。哪怕是承担了灵魂指引作用的基督徒倪路得(佘太太),没用病死他乡的女儿白兰,都在过长的故事线里,面目模糊起来。

而我提到的这四位书中重要的“配角女性”,在任晓雯看来,正是她们的内心风景,部分构成了中国人在信仰和死亡问题上的精神光谱。她们是宋没用人生的过客,也同时于无形中在她内心留下了不可磨灭的印迹。

于是你看到,虽然母亲和婆婆的乖戾凶狠没有作用于女主,她的勤恳坚忍、赤诚待人,怕是要把已归天的这两位都映得脸红的,但她们的生育观,婚恋观,实利主义,仍然扎扎实实长在了没用的身上。而她在乱世里依然保有朴素的是非观和同情,到死也不出卖倪路得的底线,来自天性,更来自后者对她的直接浸染。

任晓雯说,她其实很想试试写一场完全没有波澜的人生,“可惜在中国的每位老人,都经历过巨大变动。因为苦难太普遍,所以我们习以为常。”不知现在这个“波澜不兴”的时代,会不会给任晓雯起笔的动力?

《唐诗杂论 诗与批评》作者 / 闻一多

生活·读书·新知三联书店,2012年9月

闻一多的文字灵动而有深情,完全不似未读其文形成的刻板斗士形象。汪曾祺的文章里有说到,他在西南联大选了闻一多唐诗的课,课上有一学生将闻一多的讲说记录成笔记文字,后来拿去出版。

他写孟浩然,“淡到看不见诗了,才是真正孟浩然的诗”。写贾岛,“形貌上虽然是个儒生,骨子里恐怕还有个释子在”,更提出“为什么几乎每个朝代末叶都有回向贾岛的趋势”的疑问,指出“贾岛现象”在每个“动乱灭毁的前夕都需要休息时”出现,成为一个规律性的末世现象。写杜甫,开篇从公孙大娘起舞起笔,引人入胜,领先今天的非虚构之风近一个世纪。提到杜子美20岁开始漂流生涯,“他是An unbodied joy whose race is just begun(无形的欢颜,刚刚踏上征途——雪莱诗)”,充满了瑰丽感性的想象。把诗论写成精彩的人物传记,又带有新鲜的感受和观点,妙。可惜此篇写到杜甫与李白的交集互视便戛然而止,再无续文。

《英语的秘密家谱》

【英】亨利·希金斯

译者:林俊宏

重庆出版社 2017年2月

希金斯的这本书,当时坐在书店地上边看边乐,舍不得放下,想不到豆瓣只有10人评价。

首先每章标题便很有意思,节选几个:Ensemble(合奏),Saffron(番红花),Powwow(巫医),Bonsai(盆栽),Teapot(茶壶),Shabash(好!)很勾人胃口。全书以时间年代为主线,各个国家和区域为副线来讲述。作者爬梳英语从他国别族文化里“借字”的海量案例,佐证英语这门被称为最具开放性(字汇包含超过350种语言)的语言,其实就是不同文化交汇、角力的见证。例如:

16世纪之前,英语并未大量向西班牙语和葡萄牙语借字,但从这之后便有许多借字,从中可看出欧洲各海权帝国之间的竞争,以及向外探索所能获得的报酬。同样地,如果我们观察英语的拉丁语和希腊语借字,会发现area(区域)和crisis(危机)最早传入,再来是alibi(不在场证明)和dogma(教条),persona(形象)和euphoria(陶醉)则更晚,从中我们也可以得到某些结论(或只是某些印象)。

许多读者可能都有过这样的感觉:去国外度假除了会看到一些喜欢或厌恶的事物,也会燃起一些新热情,开始欣赏一些新口味,还能学到一些新词,让那些新见闻在脑中活灵活现。苏格兰国王詹姆斯六世在1589冬季前往奥斯陆迎娶新娘,并带回名为skol(斯科尔)的酒。之后不到半世纪,英格兰人与瑞典人在三十年战争中并肩作战,于是学到了plunder(掠夺),而这个字又是瑞典人从德国盟友那里学来的。后来英国在内战期间广泛使用这个字,主要用来描述贪婪的保皇党军队。

乔叟从拉丁语中借用了像magnificence(辉煌庄严)的复杂词,在法文文本中认识了大量抽象概念词,如argument(论证)、disposition(性格)、liberty(自由)等便拿来,既让自己的用词更富诗意,也让听众更加注意他的博学多闻。

Champagne这个词,有一种呢喃的感官魅力。我们听到这个词,就会想到喷出的软木塞、不断冒出的气泡,还有在喉中微微骚动的欢愉。在巴特勒和埃瑟里吉的年代,普遍认为一个词只要听起来有吸引力,就适合借用。

首先使用picnic(野餐)一词的是查斯特菲尔德伯爵,他是 18世纪的时髦政客,也是引领大众品味的教父。英国能够发展至足以描写细微的感受,他是关键人物之一。查斯特菲尔德伯爵明显热衷于法语词和片语,有些词几乎可以确定就是由他带入英语,包括sang-froid(沉着冷静)、malaise(心神不宁)、début(初次亮相,原本是撞球用语)等。

Magazine(杂志)源自阿拉伯语的mahsan,意为“仓库”;约翰逊博士于1775年提出的解释为“供给品的储存处”,因此它可能是指炸药库、弹夹、某个电视专题节目,但最常见的,还是指《时代》或《马铃薯农夫》这种期刊,共同点是把东西储存起来以供日后选用和享受的概念。

啊哈,原来如彼!可见在语言的演变混糅史里,侵略者、作家、学者、贵胄商人、下里巴人,都有参与。说到底,我们并不是用历史来解释语言,而是用语言的种种细节来展望历史全景。“各种语言盛开的繁花是如此灿烂,只能说单一语言的人即使再世故,也无法全然领会。不同文化会以微妙的方式相互影响,语言帝国间或许会和彼此决裂,但将仍藕断丝连。”

《莱布尼茨不是黄油饼干》

【德】米歇尔·施密特-所罗门 /【德】莱亚·所罗门

译者:朱刘华

重庆出版社,2013年7月

这本书来自哲学家米歇尔·施密特-所罗门的女儿莱亚对父亲的责问,为何不能把哲学书写得浅白又好看?哲学家听了真往心里去了,于是和20岁的莱亚正式开始对话,他们探讨的问题包括:死后还有没有生命?性为什么带来快乐,而死亡却不能?神是否存在?宽容是不是让我们更幸福?……

在学生时代看过《苏菲的世界》之后,已经很多年没看到适合大众的哲学普及读物了。不过两者区别还是显而易见的。苏菲那本是以虚构手法构建了想象中的一个儿童对世界的提问与导师的启蒙,这本则是彼此知根知底的父女二人,且智识水平差距不大,并且问答也更扣紧了今天的时代。

在人生观和价值观上,哲学家所罗门崇尚罗素。在解答女儿对于生命的疑惑时,将宇宙大爆炸理论与生命意义结合,给理性思辨添上科学色彩。

女儿的追问和父亲的开放式引导在书中俯拾皆是。譬如关于肉食者(因口腹之欲杀生者)是否不道德,接连展开了如下的讨论:

撇开怀孕的女性不谈,成年人(从饱腹角度)根本不必吃肉,吃肉就是不道德的吗?

如果不再吃猪肉,那没有人饲养猪,猪不就会成为一种濒临灭绝的动物?

同等利益同等考虑原则,并不一定会引申出严肃的素食主义,但可以减少肉类消费?

有多少人愿意出于伦理原因而放弃一块牛排?

到底为什么要按照伦理标准行事和生活呢?

对于最后一个问到了点子上的问题,父亲的回答是:只有当它服务于我们的利益(能看到带来幸福还是不幸)时才有行动意义。又言,我们的行为不仅有利己的动机,还有利他的动机。

而当女儿问到:

大自然没有将死亡安排成一个特别愉快的过程,这几乎是不争的事实。可为什么这样呢?生活中还是有东西真正能给人带来很多快乐的,比如美味佳肴、愉快的交谈、和谐的性生活。为什么死亡不能同样如此呢?

父亲没有从情感、心理角度入手,反而是从进化论的方向引导:

一个人对有生命危险的处境既感觉不到痛也不觉得害怕,他会怎么表现呢?

莱亚:这个人可能会做出很危险的事情。

父亲:对,这样一来,他在性成熟之前就死去的概率就会上升。疼痛和害怕对我们这些生命具有一个重要的生物学引导功能:它们向我们显示哪里不对头,我们不应该再做某些事,因为那事太危险。没有或只是程度不足地具有这种生物警报系统的人,选择时就弊大于利。因此“无痛”这个特征在进化时也没有能够流传下来。

你当然可以不尽同意他的观点,所罗门本人最想通过这本书表达的正是:靠自己来理解世界。思考本身远比结论更重要。

德国哲学家米歇尔·施密特-所罗门与女儿莱亚·所罗门

本文首发于南方人物周刊微信公号

文 / 本刊记者 邓郁

编辑 / 周建平 [email protected]