过士行:中国戏剧最缺的就是精神

编者按:

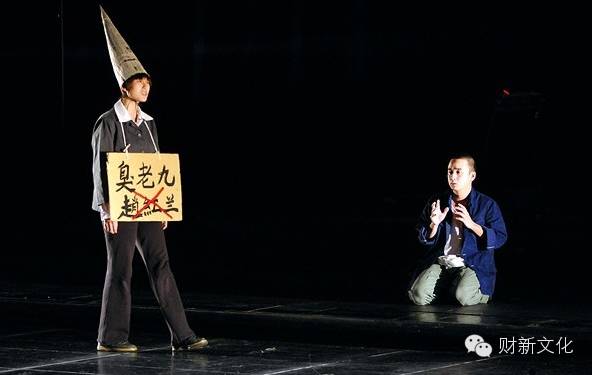

过士行,编剧、作家。1952年出生于北京。20世纪80年代以笔名“山海客”在《北京晚报》主持文艺评论“聊斋”专栏,现任中国国家话剧院专职编剧。代表作有“闲人三部曲”(《鸟人》《鱼人》《棋人》),以及《坏话一条街》《厕所》《活着还是死去》《青蛙》《帝国列车》《暴风雪》等。

2015年10月10日,德国《时代戏剧》杂志对其进行专访,财新传媒经过士行授权摘选刊登。

中国戏剧最缺的就是精神

文|过士行

(编剧、作家)

记者:作为中国最著名的剧作家之一,您认为一部优秀的戏剧由什么构成?从选题到语言再到剧构,您认为一部好的戏剧在这些方面必须满足哪些条件?

过士行:精神,中国戏剧最缺的就是精神。黑格尔在《历史哲学》里讲过,“凡属精神的一切都离中国很远”,我给加了一句,“凡属精神病的一切都离中国很近”。精神层面的东西是中国戏剧的一个缺失。西方从文艺复兴开始到现在,一直没有停止对“人”的认识。西方的哲学家、艺术家始终都在围绕着“人”在下功夫,而我们始终把目光放在社会变革上,放在生产力这方面,比较物质化。中国的戏剧反映出了这方面的一些问题,对“世界”比较感兴趣,对世界当中“人”的个人感受是忽视的。所以现在的戏剧,国家主义、民族主义,这些东西甚嚣尘上,这种非常虚假的民族自豪感是很可笑、很幼稚的。人在社会大变革当中所遭受的痛苦,我们似乎都已经麻木了,没有什么有力的作品反映这些东西。只有少数的作家达到了,但他们不是搞戏剧的,比如莫言,他们是写小说的。

记者:中国的戏剧剧作历史并不长。20世纪初才开始逐渐发展,其间也受到了不少国家的影响。您认为当今中国的剧作处于一个什么样的位置?它在美学风格上需要更加独立吗?或者要更加大胆?

过士行:中国足球处于什么位置,中国戏剧就处于什么位置——还在比较低的位置上。曹禺那一代人,是曾经达到过阿瑟·米勒的程度的,《家》《雷雨》《北京人》,我觉得这些作品是很有高度的,后来的剧作家可能就达不到这种高度了。高行健对个人的苦闷做了很多的探索,但可惜他国籍属于法国了。

记者:那中国戏剧现在是呈上升态势的么?

过士行:中国戏剧不断遇到一个问题,这个问题是国外戏剧没有的,就是在中国国内有审查制度。审查制度使剧作家对于一些题材不敢触碰。当然还有作家自身的问题,把演出、发表看得比较重要。我相信在那些不为发表、不为演出而写的戏里一定有好作品,可是我们看不到,有些好的戏剧其实是在那些作家那里。

记者:很多剧作家的作品都是在他去世之后才受人重视的。

过士行:咱们属于实用主义,发表不了的、演出不了的,就先不写了,但等想写的时候已经没这精力了。实际上现在创作面临着一个很大的机遇,就是中国社会前所未有的大变革。西方几百年才发生的变化,我们可能几年就会经历,这时候人的心理落差是非常大的,可是很难有好的戏剧来表现它。

记者:当代中国剧作能否辨识出一些方向和写作流派?比如说在语言层面有线性叙事、后戏剧叙事等等?再比如从内容层面上看,有偏政治、批判社会这一类的与专注于家庭或男女关系这一类的?

过士行:后戏剧叙事比较多,因为理不出头绪,这样的表达方式比较方便。也有线性叙事。但这些都不重要,如何叙事、怎么表达是戏剧家的气质决定的。有的人擅长滑冰,有的人擅长游泳,有的人擅长太极,都不一样,但无所谓,关键是对健康有没有好处。无论采取哪种方法去写戏,戏剧一定要对人生有新的发现,对“人”有新的发现。好的作品都具备这些素质,比如说歌德的《浮士德》,把灵魂出卖给魔鬼;莎士比亚的《哈姆雷特》,它不光是一个复仇的问题,我认为它是一个存在主义戏剧,它写了选择的艰难,里面包含了很多东西,心理学、哲学等等。戏剧更重要的是对“人”的发现,不同时代的人所面临的问题是不一样的,戏剧的可能性就在这“不一样”上。否则前人写了这么多悲欢离合、人的处境和遭遇,我们今天还重复这些干嘛呀?肯定是因为感受和看法不一样才写这个。比如说古希腊的《俄狄浦斯》,是一个非常大的悲剧。但也许在日本文学里,对待乱伦这件事的态度,就不一样了。每次都要有新的发现,重复是没有意思的。我们的作家在对“人”的发现上是比较弱的。

内容方面,中国戏剧还停留在搞笑阶段、闹剧阶段,西方说法就是“通俗喜剧”,或“低俗喜剧”。中国很多戏剧还停留在这个层面,要不就是躲在神话传说、历史的后面,比如明明是现在发生的事儿,给推到民国,所以中国的戏剧常常缺乏真诚。

流派上来说,中国大概经历了这么几个阶段。中国对西方现代戏剧的学习是从荒诞派开始的,那时候贝克特、尤内斯库这些作家在中国很受欢迎。同时开始对布莱希特戏剧的推广和研究,那是中国摆脱斯坦尼“一家天下”的开始。后期对于现代西方戏剧,比如彼得·汉克、萨拉·凯恩的戏剧,只是在搬演的程度,在解释上都有问题。

我学习过彼得·汉克的方法,用在《回家》里。迪伦马特的悖论,我个人也很喜欢,那种两难的选择,我戏剧里是有这个的。这也是引起争议的原因,它让读者难以适从,中国人喜欢你告诉他是非。不同物种之间都有它存在的理由,但放在一起就比较荒谬,这正是戏剧感兴趣的地方,灰色的地带恰恰是生命最丰富的地方。现在的观众开始接受这个了,但还不是特别能看懂,他们需要你们告诉他什么是对的、什么是不对的。再比如说《伐木》,大部分这样的戏都不是粗暴简单地下一个结论,它都是很复杂的。欣赏这样的戏需要中国观众水准的提高。

记者:那中国观众是否要舍弃掉之前的观演习惯,去接受西方的这些剧?

过士行:这和认识社会、认识外部的能力有关系。西方在早期也是善恶分明的,比如《奥赛罗》《罗密欧与朱丽叶》。随着西方现代哲学的发展,人们认识社会、认识人的能力不断加强,人们认识到了人和社会的复杂性,所以他们的作品很快将人和社会的复杂性呈现出来了。我们这方面做得显然不够,还是在比较简单地去看待一个东西。再加上现代媒体的推波助澜,直接把结果告诉你,免去人的思考,使观众养成一种惰性。戏剧最有意思的不是结局、不是结果,而是过程,过程本身是最丰富的,最富有生命力的,也是最具有表演的可能性的。我觉得戏剧应该抓住这些部分。

记者:如今中国年轻的观众对戏剧有哪些期待?特别是对新的剧作。

过士行:中国的戏剧观众喜欢喜剧,因为面临很大的就业压力和人生的困境,他们需要欢乐。这个跟俄罗斯观众对苦难的认识、日本对死亡的认识不一样。日本文学都是面对死亡的,俄罗斯永远是内疚的、自责的,而我们的观众没有这种情感,我们都是把错推给别人,把自己择干净。这和我们的教育有关系,我们的教育长期以来放弃了对于灵魂的教育,我们的教育是把人培养成工具,这样的人分辨力差。

选择喜剧是为了麻木自己的神经,因为生活得并不开心,所以想用喜剧冲淡痛苦,可真正优秀的喜剧,核里都隐藏着一种悲伤。我们的戏剧只到了搞笑的层面。肤浅是中国戏剧的主要问题。

记者:你对当下戏剧创意环境的评价是怎样的?

过士行:当下的戏剧创作环境还不如上世纪90年代,那时候没有审查制度,现在每个区都有审查机构。有的审查者可能并不太懂戏剧,只是根据敏感词来判定戏剧的生死,这样出来的戏剧质量就不能保证。这样青年人也很容易就被洗脑,在一个框框里去创作,不能解放思想。

其实戏剧是一种假定性,人的假定性也要在舞台上展现。要表现或然率的东西,而不是必然率的东西。所以我有一个观点就是,法学能判定的、医学能判定的、科学能判定的,不是戏剧要写的东西,这三者都判定不了的,才是戏剧要写的东西。这才是人类面临最大困惑的东西,是最有戏剧性的地方。

刊于财新网文化频道。本文首发于公号“财新文化”