- 宝妈的高省APP使用心得:如何通过优惠券省钱和通过分享赚钱

浮沉导师

作为一名宝妈,我深知家庭开支的重要性,每一分钱都需要精打细算。自从我开始使用高省APP,不仅省钱变得无忧,甚至还找到了赚钱的小窍门。今天,我就来分享一下我的高省APP省钱策略,希望能帮助到更多的家庭。首先,高省APP提供了丰富的优惠券和折扣信息,覆盖了我日常购物的各个方面。无论是宝宝的奶粉、尿布,还是家里的日用品,我总能在高省APP上找到相应的优惠。这大大节省了我的购物开支,让我能够更轻松地管理家

- 议题式教学实操

山中捡石

议题式教学是活动型学科课程的重要抓手,因此我们要上好议题式教学,打造活动型学科课程成为我们政治教师必备技能之一。今天去学校调研,杨老师讲授个人收入的分配就运用的议题式教学,但实际操作效果不好,主要问题在于老师讲的太多,学生活动少;知识讲解多,学生思考少;议题设计不合理等。这也是今后议题式教学要突破的重点。

- 什么职业最赚钱,5个适合女生干的职业

氧惠购物达人

其实适合宝妈的赚钱方法太多了,今天就为大家列举其中十种宝妈可以做的兼职,收入可观!总有一种适合你,赶紧收藏起来哦!1、手工赚钱宝妈平常业余时间可以在家通过做手工来赚钱。手工挣钱是最原始的一种兼职方法了。可以在周围看看有没有外放手工活的地方,把手工活拿回家来做,比较自由。还可以动员一家老小的劳动力,来增加收入。2、从事微商业务在开始从事微商业务之前,最好先试用产品并了解其效果,这是对自己和身边人的负

- 教育

岁月静好_nx

昨天和小叔家的两个妹妹、妹夫吃饭。女人好像都这样,怎么聊都离不开孩子,再加上有一个妹妹也是两孩妈妈,共同话题不由就多了。小叔还一直说我家的两个孩子很好带,不用操心,我只能默默地咽口老血,他们是没见过我被孩子气得跳脚,破口大骂时的样子,也没见过为给孩子讲题,我在单位听课的样子。总之,看别人家的孩子都挺好的,为啥自己家的是熊孩子?哎,第一次做父母,都在学习,摸着石头过河,等到了河对岸,孩子长大了,我们

- 另一种生活

陌上花开然也

图片发自App我回来了。虽然悄悄打了多次退堂鼓,还是鼓起勇气拎着自己乖乖归队了!留在007,坚持写文章,也算是我坚持下来做一件事情的见证了!一定要坚持走下去!随着第二个宝宝的出生,我又重新要走一遍做妈妈的路。已经全然忘记琪宝儿出生时我是怎么给她做妈妈的了,所以,一切都是全新的感觉,一切都是那么陌生。月子里,因为身体和心理的双重变化,一度因为一点儿小事儿,患得患失,不知所措,会抓狂崩溃,几次濒临崩溃

- 世界阅读日

边走边想007

世界阅读日,大家都装扮成自己喜欢的角色的样子。先来一张有点惊悚的呵呵啊!我饿…图片发自App这位医生的口罩都歪了,可能是第一次有点紧张。图片发自App别担心,有书在,我还是很自信滴图片发自App考古学家也先补充体力真假美猴王来也!图片发自App哎呀哎呀,怎么办,我的小龙还没精神,要不要找医生看看?图片发自App医生表示问题很严重…图片发自App终于有人救我了,哼,快逃命吧!图片发自App嘚驾嘚驾嘚

- 2019-02-05

杨帛翰2008

好词:绝情忘义含辛茹苦惊心动魄顺从如泣如诉悬崖陡峭苍劲致命一击徐徐清风冬暖夏凉顶天立地开阔以貌取人婉言谢绝聪明伶俐拒之门外五彩斑斓五彩缤纷毛骨悚然和平安然。好句:年轻时,不知天高地厚,曾立下无数雄心壮志,如今年过半百,两鬓霜白,我才明白这样一个浅显的道理,生命苦短,一个人心理课能力是有限的,一生中能做好一两件事情就算不错了。挖十口浅井,不如挖一口深井,我找到了一条属于自己的路,就坚定不移的走下去。

- 拜悦邀请码是多少?(2024附高省app邀请码填写及获取指南)不用担心朋友

凌风导师

因为所有的佣金都是由淘宝的官方网站淘宝联盟发放的拜悦邀请码拜悦邀请码260661拜悦邀请码260661长按复制粘贴即可)拜悦邀请码拜悦邀请码邀请码或【260661】【260661】【260661】【260661】、【260661】和【260661】,【260661】【260661】【260661】【260661】和【260661】请注意,只有在下载拜悦邀请码后CY5K不Q76D的10天内填写邀请码

- 做悬赏任务赚钱最好软件排行(赚钱最快的app)

趣闲赚手机做任务赚佣金

今天我就给大家总结一下各大赚外快的赚外快。APP防止踩坑的优缺点,顺便总结一下做奖励任务赚钱最好的软件排名,赚钱最快的软件排名app排在前面,供大家参考,总结不好,不够全面也请大家一起补充。趣闲赚上面的任务单价也就是几块钱到几十元一单,做的多挣的多。【趣闲赚】拿着手机做赏金任务,1元提现秒到账,在家躺着也赚钱!点击链接或者扫码下载:https://www.jianshu.com/p/8dbac7a

- 红马甲:宗庄村口的守护兵

季静9

二零二一年七月底,空气中鼓燥的赤热还没消褪,“德尔塔”这个不速之客就悄无声息地席卷我国部分城市,不经意间,如渺渺小蚊,长嘴刺入肉囊,顷刻颇有蔓延之势。自二零一九年底,武汉城市惨遭新冠状病毒之灾后,德尔塔,是继新冠病毒后的变异毒株,传染性强,潜伏期和隔代间期缩短,令人防不胜防。为了更好地做好村防护工作,贾汪区大泉街道宗庄村的志愿者们,迅速在村书记吴飞及各位领导的号召下,召开会议制定防控预防措施。根据

- 【数据结构】详解堆排序当中的topk问题(leetcode例题)

ylfxw

数据结构leetcode算法

文章目录前言如何理解topk问题代码逻辑代码实现前言Leetcode相关题目:215.数组中的第K个最大元素如何理解topk问题**TopK问题是一个经典的问题,在计算机科学中,它的目标是在一组数据中找到前K个最大或最小的元素。**这个问题在许多场景下都很重要,比如搜索引擎的搜索结果排名、数据分析中的热门元素筛选等。.在最简单的形式中,给定一个数组(或列表)和一个整数K,TopK问题要求返回数组中

- 改变命运的赌局

飞行泰山

赌博是陋习是坏习惯,但是把握好分寸也有娱乐性,就是小赌怡情大赌伤身。在日常人们打扑克、打麻将,赌注在几毛钱、几块钱是无伤大雅,很多地方也都打麻将的习惯。但是玩牌和赌博是有区别的,就是赌注大小,有时候是一包香烟、一包瓜子、一套书,甚至是一张船票。在现实中还有影视作品中都有因为玩牌下赌注改变命运的。1、输光所有家产改变了身份也改变了命运。在余华的小说中的主人公福贵原本一个地主的儿子,虽然不是达官贵人,

- 2022-06-18

上海快乐老家私塾

2022-06-18(周六)五月二十戒定慧·《感恩日志》重启第36天【06:09】我是多么的幸福和感恩:01、享受每日清晨“平安·修行时空”…“清净平等觉”之殊胜旅程!02、24小时360度工作的国学机、播经机。03、夏日热情、酣畅~大自然赐予人类的“桑拿”~夏练三伏…Yes!04、“四小宝”早起成功创造。快乐老家私塾可复制探索,在日日精进中。05、体态日益轻盈,“标准身材”,有望达至“极致,如果

- LVS调度算法

等风来也chen

随笔lvslvs调度算法

LVS的十种调度算法一)静态调度:①RR(RoundRobin):轮询调度轮询调度算法的原理是每一次把来自用户的请求轮流分配给内部中的服务器,从1开始,直到N(内部服务器个数),然后重新开始循环。算法的优点是其简洁性,它无需记录当前所有连接的状态,所以它是一种无状态调度。【提示:这里是不考虑每台服务器的处理能力】②WRR:weight,加权轮询(以权重之间的比例实现在各主机之间进行调度)由于每台服

- 完本小说大全恋爱十年,我在婚礼当天分手(沈晴陈序)_恋爱十年,我在婚礼当天分手沈晴陈序完整版小说全文免费阅读

d036fb3b3d05

小说:《恋爱十年,我在婚礼当天分手》主角:沈晴陈序简介:我跟陈序十年恋爱长跑,陪他创业白手起家。婚礼前两天,却发现他存了长达60页有关其他女生的备忘录。我悄悄撤销了公司所有合作。订下婚礼当天出国的机票。逃婚后,他却疯了。或许是背叛成功后的愧疚,让他没当场发作。反而好脾气地开口:“那我给你把饭带进来,你惦记那么久了,起码尝一口。”他刚刚转身,我就不耐烦道:“我说不用了,别人吃剩下的我不要!”陈序耐心

- 一个关于深呼吸的有趣发现

开心果Anna

天然氧吧今天想刻意练习深呼吸,我在心里对自己说“深呼吸,深呼吸”,但还是时常会忘记,不知不觉就忘记了。后来,我换了一种说法,我对自己说“空气很新鲜”,然后想象天然氧吧,想象空气清新的感觉,神奇的是听着“空气很新鲜”就让我不自觉得深吸了一口气,而且明显发现身体对这种深呼吸的感觉很舒畅。这不是被念头逼迫着深呼吸,而是主动想要深呼吸,想要多吸入新鲜空气。这给了我很大的启发。就这件简单的事,我们想让身体深

- 上班族什么副业赚钱?分享15个适合上班族的副业路子!

氧惠好物

你是不是还在付着辛苦劳动力来换取微薄的收入?你是不是也在月底数着口袋里那点可怜的工资,心里默默发愁?看着别人在网上晒出的收入,是不是也心动过,想过要不要来点副业加加菜?现在的工资真的是越来越不够用了,正好朋友发言,让我分享一些普通上班族可以做的副业,所以我在这儿给大家支支招,分享一波适合上班族的副业小门道,希望能给你们点灵感,也许能让你的钱包鼓起来。1、搞自媒体现在搞自媒体真的挺火的,你有点子、有

- 2024年女生创业适合做什么?这5个项目,人人都有赚钱机会。

测评君高省

随着社会的不断发展和经济环境的变化,创业一直是许多人追求的梦想。在2024年,市场需求和新兴行业的兴起将为创业者提供丰富的机遇。那么,在这样的时代背景下,2024年适合创业做什么呢?➤推荐网购返利app“高省”,一个领取内部优惠券+现金返利的平台。高省只提供领券返利链接,下单全程都在淘宝、京东、拼多多等原平台,更支持抖音、快手电商、外卖红包返利等。(应用商店搜“高省”即可下载,邀请码:521521

- 7.28日志.王翼

王翼wy

今天到青岛去接妙妙,由于没买上卧铺,昨晚坐了一晚上硬座。到了青岛,妙妙妈带我到了一位女士开的正骨室,对我的身体骨骼进行了系统检查,找到了病根,说不是很严重,只要坚持练习就好康复。这件事让我内心感动,我却从来没这样关心过她。以后要向她学习,多用心关心关心她。我们中午去了一家水饺自助店用餐,吃的很好。下午妙妙妈说去哪儿玩?我看孩子容易迷入视频,就说去游泳吧!(妙妙妈说这两天泳后睡的实发育好)妙妙游了一

- 《独孤残缺》第一百六十一章:还债

卧龙镇吟

“信鸽!”纪茹灵激动的问道:“可是一只全身灰色的鸽子?”李默天点了点头,纪茹灵仿佛受到惊吓一般,往后倒退了几步,除了小灰,没有那个信鸽能够远渡大海来到中原,而且李默天从没有见过小灰这只信鸽,既然他能够说对了鸽子的颜色,就说明他所说的内容也是真实的。其实李默天确实没见过那只信鸽,只是听中田胜一吹嘘过自己有一只了不起的鸽子,所以李默天巧妙的利用了纪茹灵关切亲人安危的心理,在说出信鸽传信这件事后,纪茹灵

- 香奈儿顶级复刻哪家好(高仿香奈儿包价格一览表)

潮奢之家

香奈儿顶级复刻哪家好?这是一个备受关注的话题。香奈儿作为世界顶级奢侈品牌,一直受到众多消费者的喜爱。然而,高昂的价格使得许多消费者望而却步。因此,香奈儿顶级复刻市场应运而生。那么,究竟哪家香奈儿顶级复刻品质更好呢?【重要提醒】文章最下面有联系方式首先,我们需要明确一点,香奈儿品牌对于仿制品的态度是坚决**的。在这里,我们讨论的顶级复刻并非官方渠道产品,而是市面上的仿制品。因此,购买这类产品存在一定

- 4月星座运势——双子座爱社交、天秤人气旺、水瓶座桃花开

筝筝陪你看星星

嗨喽,我是星座博主星芒!4月份的星座运势来啦~本月开始,月运中增加了【健康】部分,希望大家都健康平安,顺心顺意~今天分享的是风象星座们,请同时参考你的上升星座和太阳星座~~太阳或上升双子座整体运势双子座的4月份是社交月,是认识新朋友、开创事业发展的好时机。虽然你可能不愿意抛头露面,但是只要跳出舒适圈,你将有很多收获。另外,可能因为追求外表形象而开销过大,需要提升自己的金钱意识,不要盲目消费。4月6

- 父母要“看得见”孩子

婉君的秘密花园

周星驰在一部电影里有一句这样的精彩台词:“如果你不带金劳(劳士表),不是别人看不起你,而是看不见你。”父母也一样,即使孩子成天在身边,你真的看见过孩子吗?孩子喜欢什么?喜欢哪部电影?喜欢哪个老师?他的好朋友是谁?他的周末或假期喜欢怎么过?如果这些,我们都不知晓,或者不确切,我们怎么能说看得见自己的孩子呢?图片发自App很多时候,作为父母的我们,看得见的是别人家的孩子。你们班谁考试又得一百分,谁比赛

- Linux 压缩、解压文件的 4 种方式。tar、gzip、gunzip、zip、unzip、7z命令使用方法

寒水馨

Linux问题解决方案linux服务器运维压缩解压

Linux压缩、解压文件的4种方式。tar、gzip、gunzip、zip、unzip、7z命令使用方法文章目录Linux压缩、解压文件的4种方式。tar、gzip、gunzip、zip、unzip、7z命令使用方法1.tar1.1.压缩:1.2.解压:1.3.tar命令各参数含义2.gzip、gunzip2.1.压缩:2.2.解压:2.3.gzip、gunzip命令各参数含义2.3.1.gzip

- 很勤劳的人仍然穷,那就要改变思维了

山峰奇美

这个世界有一种人,非常的勤奋,像一个辛勤的小蜜蜂,每天风里来雨里去,但到头来,却依然食不果腹,过着紧巴巴的日子。为什么会这样,他们来不及细想,无暇顾及,因为他们太忙啦!为什会贫穷,应该有以下几个原因吧。没有一个定律,什么都想干。选定一个目标,就要尽可量坚持干下去,人的精力有限,什么都想干什么都要去干,其结果往往是半途而废,很多事情没有干成。便被废弃在了萌芽状态。现代社会,干什么都需要一定的投资,“

- 馒头第六天复盘

向北720

今天非常开心,面条jacky老师在傍晚大约七点半左右就完成了今日的作业提交和打卡任务,然而这个时间我正好在补前三天的行书会阅读任务,一下漏掉了三天的任务,还是非常多的,看到面条的作业,只能先放一放,晚上再点评。到了晚上,确实看到了面条的进步,镜头里jacky老师非常的知性和优雅,明显比之前的视频好很多,朗读感悟部分内容的结构也是非常的清晰了,美中不足的是最后的升华部分可以再高一点。给出点评后,面条

- #ifdef和#if 的应用差异

woainizhongguo.

C/C++单片机

在嵌入式软件开发中,#ifdef和#if都是预处理指令,用于条件编译,但它们的应用场景和逻辑有显著差异:一、ifdefifndef用法1.#ifdef/#ifndef作用:检查某个宏是否被定义(无论其值如何)。语法:#ifdefMACRO_NAME//如果MACRO_NAME被定义,编译此部分代码#endif#ifndefMACRO_NAME//如果MACRO_NAME未被定义,编译此部分代码#e

- 你想成为什么的人,就得做什么样的事

大道行者_

你发现没有,生活中充满负能量的那些人,抱怨的东西几乎是不变的。跟他们聊天,聊不出任何新鲜的东西。要么先吹嘘自己的经历,吹嘘自己去过的地方,可那些事他自己已经提了无数遍,早已听到耳朵出茧;要么抱怨,抱怨工作,抱怨付出没有回报,抱怨别人只是运气好。永远在放大自己的付出,责怪整个世界没眼光。怎么说呢,如果我们每个人都是一个半圆,人人都有自己的半径。有的人拼命充实自己,把半径越拉越长,自然面积越来越大;可

- 我见即我思第824天

若如初梘

我见:悲观者在每个机会中,看到的都是困难;而乐观者则在困境中洞察良机。——(by温斯顿·邱吉尔)(摘自句读中语录)我思:机会都是给有准备的人,并不是说机会摆在你面前,你就可以获得,是需要我买来进行一定的操作,才能获得成功的。所以在那些悲观这样的机会,大部分都是困难。而在乐观的眼里,所有的困难又何尝不是一种机会,只要我们能抓住,就能一飞冲天。我们要用乐观的心态看待世间的万物,只有这样,我们才有足够的

- 郁闷的一下午

方丽华

疲惫不堪的一周,在今晚和同事们的一通发泄之后,心渐渐平静,睡得太晚,每天感觉昏昏沉沉的,打开,总算有块属于自己的安静之地。刘同学又偷别人东西了,别人的东西,拿来,改成自己的名字,我寻问,她眼神里竟没有丝毫的愧疚,理所应当的样子,教育了不知多少次,道理她都懂,就是不改。文明学生的评选,影响不了她,小组之间的竞争,她无所谓,感觉自己真失败。

- java责任链模式

3213213333332132

java责任链模式村民告县长

责任链模式,通常就是一个请求从最低级开始往上层层的请求,当在某一层满足条件时,请求将被处理,当请求到最高层仍未满足时,则请求不会被处理。

就是一个请求在这个链条的责任范围内,会被相应的处理,如果超出链条的责任范围外,请求不会被相应的处理。

下面代码模拟这样的效果:

创建一个政府抽象类,方便所有的具体政府部门继承它。

package 责任链模式;

/**

*

- linux、mysql、nginx、tomcat 性能参数优化

ronin47

一、linux 系统内核参数

/etc/sysctl.conf文件常用参数 net.core.netdev_max_backlog = 32768 #允许送到队列的数据包的最大数目

net.core.rmem_max = 8388608 #SOCKET读缓存区大小

net.core.wmem_max = 8388608 #SOCKET写缓存区大

- php命令行界面

dcj3sjt126com

PHPcli

常用选项

php -v

php -i PHP安装的有关信息

php -h 访问帮助文件

php -m 列出编译到当前PHP安装的所有模块

执行一段代码

php -r 'echo "hello, world!";'

php -r 'echo "Hello, World!\n";'

php -r '$ts = filemtime("

- Filter&Session

171815164

session

Filter

HttpServletRequest requ = (HttpServletRequest) req;

HttpSession session = requ.getSession();

if (session.getAttribute("admin") == null) {

PrintWriter out = res.ge

- 连接池与Spring,Hibernate结合

g21121

Hibernate

前几篇关于Java连接池的介绍都是基于Java应用的,而我们常用的场景是与Spring和ORM框架结合,下面就利用实例学习一下这方面的配置。

1.下载相关内容: &nb

- [简单]mybatis判断数字类型

53873039oycg

mybatis

昨天同事反馈mybatis保存不了int类型的属性,一直报错,错误信息如下:

Caused by: java.lang.NumberFormatException: For input string: "null"

at sun.mis

- 项目启动时或者启动后ava.lang.OutOfMemoryError: PermGen space

程序员是怎么炼成的

eclipsejvmtomcatcatalina.sheclipse.ini

在启动比较大的项目时,因为存在大量的jsp页面,所以在编译的时候会生成很多的.class文件,.class文件是都会被加载到jvm的方法区中,如果要加载的class文件很多,就会出现方法区溢出异常 java.lang.OutOfMemoryError: PermGen space.

解决办法是点击eclipse里的tomcat,在

- 我的crm小结

aijuans

crm

各种原因吧,crm今天才完了。主要是接触了几个新技术:

Struts2、poi、ibatis这几个都是以前的项目中用过的。

Jsf、tapestry是这次新接触的,都是界面层的框架,用起来也不难。思路和struts不太一样,传说比较简单方便。不过个人感觉还是struts用着顺手啊,当然springmvc也很顺手,不知道是因为习惯还是什么。jsf和tapestry应用的时候需要知道他们的标签、主

- spring里配置使用hibernate的二级缓存几步

antonyup_2006

javaspringHibernatexmlcache

.在spring的配置文件中 applicationContent.xml,hibernate部分加入

xml 代码

<prop key="hibernate.cache.provider_class">org.hibernate.cache.EhCacheProvider</prop>

<prop key="hi

- JAVA基础面试题

百合不是茶

抽象实现接口String类接口继承抽象类继承实体类自定义异常

/* * 栈(stack):主要保存基本类型(或者叫内置类型)(char、byte、short、 *int、long、 float、double、boolean)和对象的引用,数据可以共享,速度仅次于 * 寄存器(register),快于堆。堆(heap):用于存储对象。 */ &

- 让sqlmap文件 "继承" 起来

bijian1013

javaibatissqlmap

多个项目中使用ibatis , 和数据库表对应的 sqlmap文件(增删改查等基本语句),dao, pojo 都是由工具自动生成的, 现在将这些自动生成的文件放在一个单独的工程中,其它项目工程中通过jar包来引用 ,并通过"继承"为基础的sqlmap文件,dao,pojo 添加新的方法来满足项

- 精通Oracle10编程SQL(13)开发触发器

bijian1013

oracle数据库plsql

/*

*开发触发器

*/

--得到日期是周几

select to_char(sysdate+4,'DY','nls_date_language=AMERICAN') from dual;

select to_char(sysdate,'DY','nls_date_language=AMERICAN') from dual;

--建立BEFORE语句触发器

CREATE O

- 【EhCache三】EhCache查询

bit1129

ehcache

本文介绍EhCache查询缓存中数据,EhCache提供了类似Hibernate的查询API,可以按照给定的条件进行查询。

要对EhCache进行查询,需要在ehcache.xml中设定要查询的属性

数据准备

@Before

public void setUp() {

//加载EhCache配置文件

Inpu

- CXF框架入门实例

白糖_

springWeb框架webserviceservlet

CXF是apache旗下的开源框架,由Celtix + XFire这两门经典的框架合成,是一套非常流行的web service框架。

它提供了JAX-WS的全面支持,并且可以根据实际项目的需要,采用代码优先(Code First)或者 WSDL 优先(WSDL First)来轻松地实现 Web Services 的发布和使用,同时它能与spring进行完美结合。

在apache cxf官网提供

- angular.equals

boyitech

AngularJSAngularJS APIAnguarJS 中文APIangular.equals

angular.equals

描述:

比较两个值或者两个对象是不是 相等。还支持值的类型,正则表达式和数组的比较。 两个值或对象被认为是 相等的前提条件是以下的情况至少能满足一项:

两个值或者对象能通过=== (恒等) 的比较

两个值或者对象是同样类型,并且他们的属性都能通过angular

- java-腾讯暑期实习生-输入一个数组A[1,2,...n],求输入B,使得数组B中的第i个数字B[i]=A[0]*A[1]*...*A[i-1]*A[i+1]

bylijinnan

java

这道题的具体思路请参看 何海涛的微博:http://weibo.com/zhedahht

import java.math.BigInteger;

import java.util.Arrays;

public class CreateBFromATencent {

/**

* 题目:输入一个数组A[1,2,...n],求输入B,使得数组B中的第i个数字B[i]=A

- FastDFS 的安装和配置 修订版

Chen.H

linuxfastDFS分布式文件系统

FastDFS Home:http://code.google.com/p/fastdfs/

1. 安装

http://code.google.com/p/fastdfs/wiki/Setup http://hi.baidu.com/leolance/blog/item/3c273327978ae55f93580703.html

安装libevent (对libevent的版本要求为1.4.

- [强人工智能]拓扑扫描与自适应构造器

comsci

人工智能

当我们面对一个有限拓扑网络的时候,在对已知的拓扑结构进行分析之后,发现在连通点之后,还存在若干个子网络,且这些网络的结构是未知的,数据库中并未存在这些网络的拓扑结构数据....这个时候,我们该怎么办呢?

那么,现在我们必须设计新的模块和代码包来处理上面的问题

- oracle merge into的用法

daizj

oraclesqlmerget into

Oracle中merge into的使用

http://blog.csdn.net/yuzhic/article/details/1896878

http://blog.csdn.net/macle2010/article/details/5980965

该命令使用一条语句从一个或者多个数据源中完成对表的更新和插入数据. ORACLE 9i 中,使用此命令必须同时指定UPDATE 和INSE

- 不适合使用Hadoop的场景

datamachine

hadoop

转自:http://dev.yesky.com/296/35381296.shtml。

Hadoop通常被认定是能够帮助你解决所有问题的唯一方案。 当人们提到“大数据”或是“数据分析”等相关问题的时候,会听到脱口而出的回答:Hadoop! 实际上Hadoop被设计和建造出来,是用来解决一系列特定问题的。对某些问题来说,Hadoop至多算是一个不好的选择,对另一些问题来说,选择Ha

- YII findAll的用法

dcj3sjt126com

yii

看文档比较糊涂,其实挺简单的:

$predictions=Prediction::model()->findAll("uid=:uid",array(":uid"=>10));

第一个参数是选择条件:”uid=10″。其中:uid是一个占位符,在后面的array(“:uid”=>10)对齐进行了赋值;

更完善的查询需要

- vim 常用 NERDTree 快捷键

dcj3sjt126com

vim

下面给大家整理了一些vim NERDTree的常用快捷键了,这里几乎包括了所有的快捷键了,希望文章对各位会带来帮助。

切换工作台和目录

ctrl + w + h 光标 focus 左侧树形目录ctrl + w + l 光标 focus 右侧文件显示窗口ctrl + w + w 光标自动在左右侧窗口切换ctrl + w + r 移动当前窗口的布局位置

o 在已有窗口中打开文件、目录或书签,并跳

- Java把目录下的文件打印出来

蕃薯耀

列出目录下的文件文件夹下面的文件目录下的文件

Java把目录下的文件打印出来

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

蕃薯耀 2015年7月11日 11:02:

- linux远程桌面----VNCServer与rdesktop

hanqunfeng

Desktop

windows远程桌面到linux,需要在linux上安装vncserver,并开启vnc服务,同时需要在windows下使用vnc-viewer访问Linux。vncserver同时支持linux远程桌面到linux。

linux远程桌面到windows,需要在linux上安装rdesktop,同时开启windows的远程桌面访问。

下面分别介绍,以windo

- guava中的join和split功能

jackyrong

java

guava库中,包含了很好的join和split的功能,例子如下:

1) 将LIST转换为使用字符串连接的字符串

List<String> names = Lists.newArrayList("John", "Jane", "Adam", "Tom");

- Web开发技术十年发展历程

lampcy

androidWeb浏览器html5

回顾web开发技术这十年发展历程:

Ajax

03年的时候我上六年级,那时候网吧刚在小县城的角落萌生。传奇,大话西游第一代网游一时风靡。我抱着试一试的心态给了网吧老板两块钱想申请个号玩玩,然后接下来的一个小时我一直在,注,册,账,号。

彼时网吧用的512k的带宽,注册的时候,填了一堆信息,提交,页面跳转,嘣,”您填写的信息有误,请重填”。然后跳转回注册页面,以此循环。我现在时常想,如果当时a

- 架构师之mima-----------------mina的非NIO控制IOBuffer(说得比较好)

nannan408

buffer

1.前言。

如题。

2.代码。

IoService

IoService是一个接口,有两种实现:IoAcceptor和IoConnector;其中IoAcceptor是针对Server端的实现,IoConnector是针对Client端的实现;IoService的职责包括:

1、监听器管理

2、IoHandler

3、IoSession

- ORA-00054:resource busy and acquire with NOWAIT specified

Everyday都不同

oraclesessionLock

[Oracle]

今天对一个数据量很大的表进行操作时,出现如题所示的异常。此时表明数据库的事务处于“忙”的状态,而且被lock了,所以必须先关闭占用的session。

step1,查看被lock的session:

select t2.username, t2.sid, t2.serial#, t2.logon_time

from v$locked_obj

- javascript学习笔记

tntxia

JavaScript

javascript里面有6种基本类型的值:number、string、boolean、object、function和undefined。number:就是数字值,包括整数、小数、NaN、正负无穷。string:字符串类型、单双引号引起来的内容。boolean:true、false object:表示所有的javascript对象,不用多说function:我们熟悉的方法,也就是

- Java enum的用法详解

xieke90

enum枚举

Java中枚举实现的分析:

示例:

public static enum SEVERITY{

INFO,WARN,ERROR

}

enum很像特殊的class,实际上enum声明定义的类型就是一个类。 而这些类都是类库中Enum类的子类 (java.l

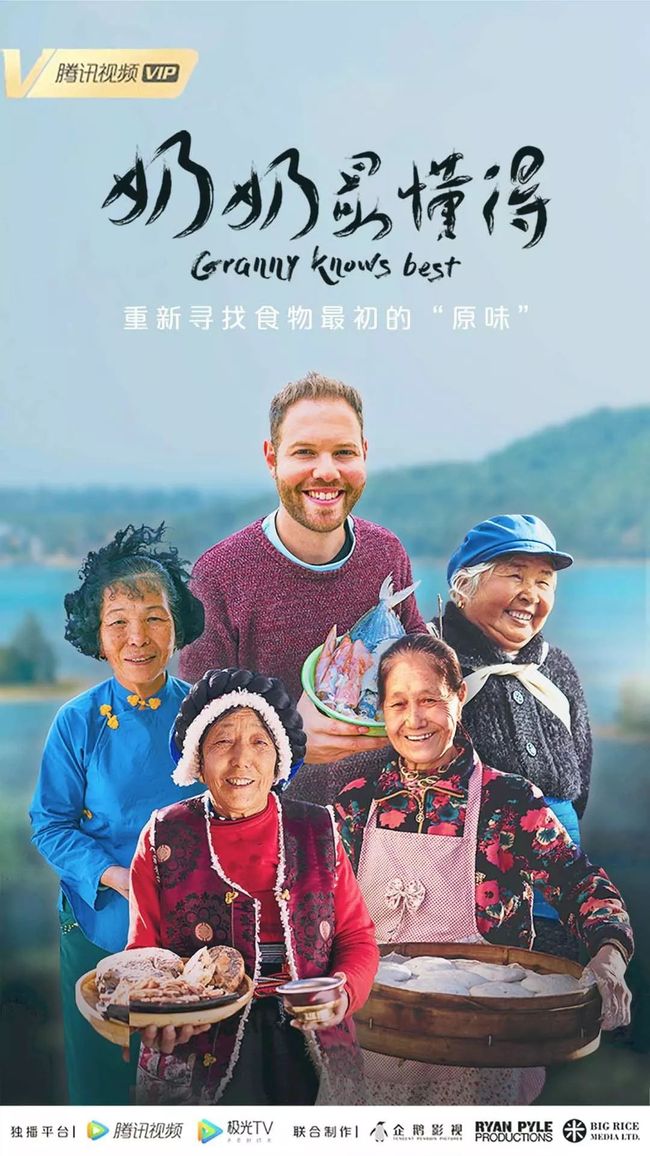

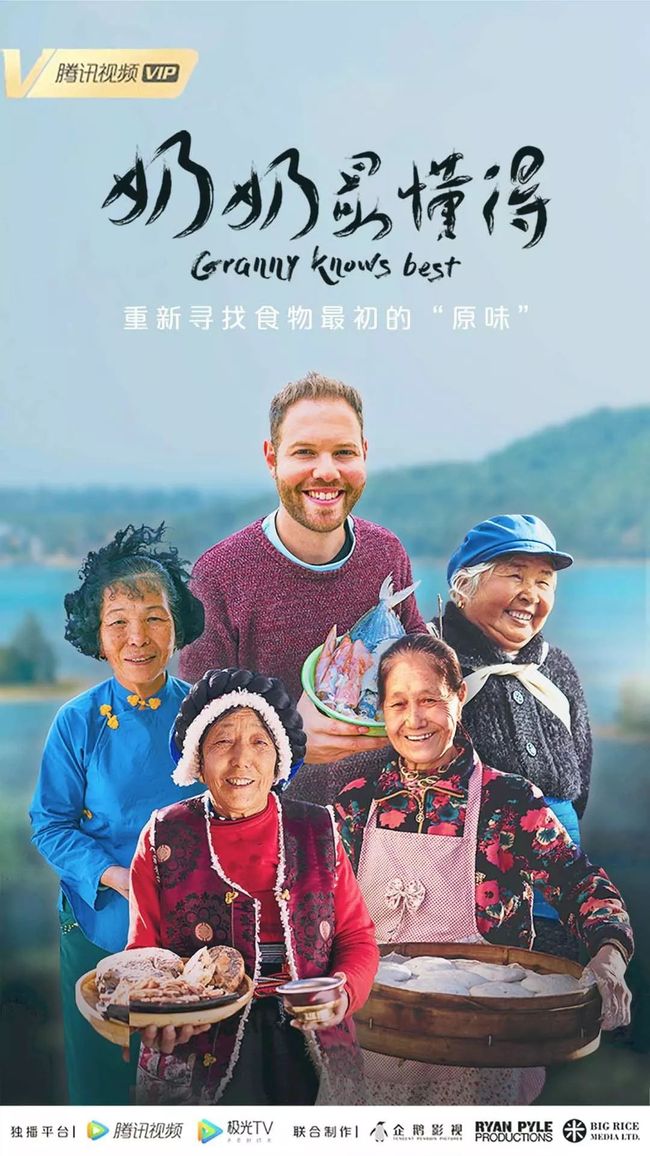

找奶奶

找奶奶

找菜谱

找菜谱

找生活

找生活

找奶奶

找奶奶

找菜谱

找菜谱

找生活

找生活

![]()

![]()