“XX产品私房黑榜”,值得信吗?

我们昨晚写了一篇关于江苏盐城化工厂爆炸事故的文章,列了一下这些年当地的各种“爆炸性”新闻。和很多同学留言的预言差不多,今天上午文章变成了这个样子。

不知道是不是真的被仇家投诉的,反正热点新闻的相关文章变成这样倒也不意外,当时能成功发布已经是很满足的了。也谢谢大家的转发和支持,让更多的人了解了那些“八卦”。

其实文章的内容也没什么特别的,用响水+2007或者+2011在网上就能搜到很多公开的新闻报道,那篇著名的“舆论引导经验”,网上也不难找。所以文章被删了也没太大的心疼 (虽然码字挺手疼的)。有同学找我们要截图版,不过自己忘了存。

大周末的,就不说这些比较沉重的话题了。今天换一些轻松好玩的事情唠叨几句。

今天的议题是最近被问到比较多的“黑榜”,每年3月初的315季,整个社会对消费陷阱、假冒伪劣产品的关注都会攀上年度的最高值。需求产生供给,所以315前后,网上各种版本列举问题产品的“黑榜”也层出不穷。

这些黑榜有的是央视这些国家级新闻媒体发布的,有些是国家或者各地质检、消协等官方、半官方组织发布的。这些虽然有时候也有些坑,但大部分的可信度和参考价值还是比较高的。而近两年,随着315逐渐变成合家欢,对大企业知名品牌的曝光力度逐年下滑,“黑榜”的主力军则被“民间”媒体,包括公众号等自媒体所替代。

也就是我们总戏称的“私房黑榜”。

尤其是今年,各种母婴类产品的”黑榜“文章层出不穷,光后台这两周读者转发给我们的各种文章,就至少有五六个版本。

这些文章的内容,大多是自己检测,或者送机构检测一种、一类,或者几类产品,然后将其中有槽点的“问题产品”列出来,也就是形成了我们所常说的黑榜。

因为这些黑榜中经常曝光一些知名品牌、网红产品,所以总能让人眼前一亮,或者眼前发黑,有不少同学跑来问我们:“xxx的这个黑榜是否可信?”答案基本上每次都很一致的无聊:无法评价。

为什么无法评价,这当然不是说我们怕得罪人,要说得罪人这件事情,整个母婴公众号圈子里,应该没人比我们更热衷,也更擅长。

但评测,尤其是黑榜这种模式是很复杂的,可能遇到的坑也很多。所以5年多来,我们没有做过任何一次黑榜模式的文章 —— 我们自己都很难有把握做得公正客观科学。所以更不要说评论别人的黑榜了。

虽然对某个具体的榜单难以评价,但到时可以跟大家闲扯一下我们这些年在测评实验上摸爬滚打的经验,以及在媒体行业混这么多年听到的各种八卦。其实在榜单型评测中,尤其是在说什么产品不合格之类的黑榜里,存在有两个难解的根本大坑:专业度和(商业)公正性。

专业度是说,私房测评毕竟不是官方机构,从对国家标准的把控,试验方式的选择,环境的控制,以及购买样品的流程这些方面,都总会有或多或少的不足,而这些不足就会影响最终测评结果的准确性。

当然可以通过委托有资质的专业检测机构来进行测试,但检测机构仅仅对自己的检测过程和检测的这一个样品负责。如果购买的产品本身有问题,比如购买渠道问题,或者物流出现包装破损等等。这些都会影响检测结果的准确性。

何况还有一些时候,我们想检测的产品或者检测的项目并没有对应的国家标准,那么测试就只能给出一个参考值,需要进一步的分析。而在一些黑榜评测中,就会出现上周末我们文字中提到的,乱用其他国标的问题,比如用食品包装的国标测一般用品,用玩具标准测包书皮,用内衣标准测洗碗擦。这样测试给出的“不合格”就没什么参考价值了。

“过度严苛”也是私房评测中常遇到的问题,比如一定要找全世界最严格的标准来对比,达不到就不合格,而不去考虑这个标准对中国来说是否合理。或者有些评测发现某个结果比宣称值低百分之几就下定义是虚假宣传,而不考虑实验本身可能就存在一定的系统误差。

当一个专业的第三方产品评测机构,其实是有很高门槛的,比如我们总吐槽的美国EWG(环保工作组)一年就要花上千万美元来维持自己的开支。而我们国内的私房评测媒体,甭管是专门做评测,还是我们这些玩票的普通公众号,至少目前,都达不到这样的专业度。

公正性是说,屁股决定脑袋,第三方测评机构必须坚守自己独立自主和公正的态度,才能保证结果的可靠性。而这时候,我们必须面对一个不能回避的问题:测评媒体怎么赚钱。

评测很花钱的,买样品也好,送检做实验也好,都不便宜,尤其是做榜单一次要做几个甚至几十个产品,齁贵了。当然公众号可以因为一时兴趣,或者为了宣传,或者跟我们一样为了扒皮发泄,做一两次送检试验,但如果长期大量这样做,就意味着要面对高昂的日常成本。

国外比较知名的第三方测评机构大是有些靠读者用户的会员费活着,或者干脆就是拿捐款的非营利性NGO组织。因为国外这方面的模式比较成熟,这些机构本身也能把自己养活的开开心心。

但在国内这种模式是很难活下去的。举个例子,这两年靠测评出名的“放心选”,背后即便站着口袋时尚(微店)这样的大公司,最近还是没办法走向卖卖保险,开开团的电商模式,其实蛮可惜的。目测的原因就是测评真的太烧钱了。

卖货其实没什么,钱赚在明处,很合理。不过如果自己销售的产品和发布黑榜产品是竞品,这公正性就一定会受影响。写论文都要注明利益相关性呢。

更麻烦的是一些明明在测试上花了不少钱,还没什么明面上的盈利模式,最后好像还很有钱的测评机构,这就更需要我们担心一下。毕竟之前曾经兴起过一些天天发黑榜的“专业测评”媒体,背后隐藏的主要盈利方法,就是靠负面评测赚公关费这种模式。

最后再扯远一点,相比黑榜,还有一些其他的评测模式,感觉相对坑少一些:

一种是产品横评:也就是同类别的多个产品,在同一个测试环境/标准之下,进行测评对比,分析这些产品的相对好坏。因为相比“合格”的绝对评判,产品之间的相对评判要好做的多,只要保证测量原理没错,测量方式可控,别乱了线性关系,同时保持大家都在同一个环境下测试。谁好一些,谁坏一些,准确度会好一些。

就比如不少公众号(包括我们)都做过什么护眼灯、加湿器之类的横评,评测结果不会给“合格/不合格”这么绝对的标签,而是评测某项性能上谁更好,谁的性价比更高,这种“better/worse”类结果的可靠性更大一些。

只要本身不是昧着良心为了夸某个产品或者黑某个产品在测试中动手脚就好。当然,如果能将横评和商业合作或者销售完全分开,就更好(这点我们太阳镜上就没做好,把横评满意的产品开团了,结果这些年自己也一直纠结)。

另外一种可信度较高的测评模式,是虚假广告的扒皮测评。有些产品广告里夸得天花乱坠,了解原理的人一眼就能看出来是胡扯。只不过光分析很多时候很难令人信服,所以就需要用实测来给出准确的数字作为更有说服力的证据。比如我们每年测评驱蚊产品,其实更根本的目的,就是为了让大家依靠真实的实验结果来证明自己一直在说的“天然驱蚊产品基本就是忽悠”。

▲左手是20多块的deet驱蚊液,右手是200多的法国天然驱蚊手环。测试结果是右手咬了12个包,左手0。

所以如果一类产品本身在逻辑上就说不通,广告又觉得很扯淡,最后出来负面的测评结果,可信度自然就更高。就比如宣传减肥奇效的减肥产品被查出来含减肥药,一抹就灵的“纯天然湿疹膏”被测出来含激素,这就是顺理成章的事情。哪怕可能结果的准确度存在一点误差,但大是大非的结论可以参考。

既然我们在得罪人的方面胆子比较大,做实验评测的胆子又小的很,所以这种“最安全”的评测模式,也是我们最喜欢的。

今天文章的目的主要是和大家聊聊检测中可能隐藏的一些问题,因为这些问题,我们无法替大家来判断某个测试榜单是否公正,这个判断只能是大家自己来下。

最终的建议其实很简单:先相信一个媒体的公正性和专业性,再相信它的评测结果。如果有一个你信任的媒体公布了一个榜单,榜单本身也发现什么明显的漏洞,那么你就可以认真对待这个榜单。如果你只是在朋友圈随便看到一个不知道来路的公众号的“私房黑榜”,那先打个问号吧。

“私房黑榜”的出现,根本上还是表明了民众需要有更有依据的消费指导,来避免目前市场上的各种消费陷阱。虽然目前的非官方评测,整体上仍然缺乏公正性和专业度,尤其是和商业利益有太多的纠葛更是大忌。但我们仍应该期待目前的私房黑榜浪潮中,那些可以认真专业用心,而不是想黑笔快钱的媒体,最终可以成为公正科学的第三方消费评测平台。

当然更重要的是:官方的黑榜,什么时候能多起来呢?

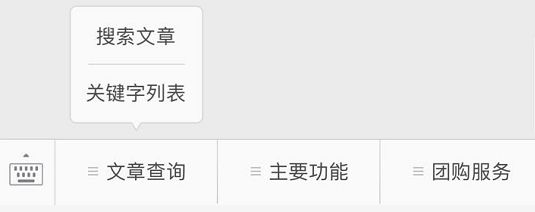

和扒皮产品相关的文章,可以点击我们公众号下方工具栏的【搜索文章】,在搜索栏里输入“扒皮”来查找。

神奇的远红外真能治病么

互联网庞氏金融骗局,怎么避开下一个钱宝网

包治百病的“诺丽果汁”?还是欧美传销公司玩烂掉的骗钱货?

拆一个日本VAPE驱蚊器,真心简陋…

香港的神奇法国双飞人药水中80%是酒精,别再给宝宝用了

雾霾再大,也别用这种奇葩的“日本便携空气净化器”

抗菌保鲜密实袋?密封就够了,不用为“抗菌”花冤枉钱

在一篇“撕防晒美容的神奇帽子”的文章背后爆发的暗战

假日本无比滴全中国热销中,罗森、药店、淘宝都在卖,你被山寨骗了么?

日本Dr. Betta奶瓶的山寨战争:这是个理直气壮勤勤恳恳努力骗人的年代

扒皮硅藻泥,“除甲醛”的噱头不要当真

扒皮山寨无比滴被投诉要求删文,看看山寨厂和罗森的奇葩回应 (附正品无比滴图)

地暖辐射谣言始末,知道真相的我眼泪掉下来

怎样忽悠中国父母?某著名美国儿童药商C的八卦集合帖

爽歪歪等饮料能致白血病? 【辟谣汇总】

淘宝上最奇葩驱蚊产品揭底,及不同驱蚊成分安全性分析

婴儿食品or下酒菜,齁咸的日本鳕鱼奶酪条来扒一下

唬人新噱头产品来袭:日本水素水

从气功到量子健康检测,中国人真的很好骗

淘宝顺势疗法药物揭底

精油治病的传销闹剧史

小心坑,保险公司的伪科学体检

怎样分辨是害人的隐形传销还是普通微商

胸前挂个新西兰消毒卡,就能消灭病毒甲醛PM2.5?你们这都信......