徐徐道来话北京︱医学泰斗林巧稚怎样给江青做妇科检查?

点击上方“徐徐道来话北京”,我们天天和您闷得儿蜜!

北京地铁5号线,穿过市中心,有两站离着相当近,一站是东单站,一站是灯市口站,所以,从这两站下地铁,您如果有兴趣逛一逛我们节目中为您介绍的尘封秘境,其实都不太远,而这两个站名,其实都有来历。

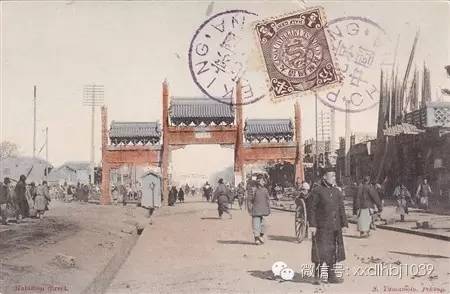

说到东单站名的由来,源于明代,东单北大街南端建有一座四柱三楼式木牌楼,檐下施如意斗拱,坊额书“景星”二字,称单牌楼,又因位于皇城天安门之东而称东单牌楼,简称东单,与西单牌楼遥相对称。光绪二十六年,也就是1900年,毁于兵火。

那灯市口呢,因曾是灯市举办地得名。据传,明成祖朱棣迁都北京后,每年正月初八至十八日,在此地设灯市,称“上元”放灯节。并赐百官放假五天以观灯。

在灯市期间,沿街两旁,搭起街楼,楼上用毛毯布幕围成小屋,作为酒宴之地,达官贵人租此小屋,观灯赏夜。晚上放灯,白天为市。届时观者如云,游客若狂。

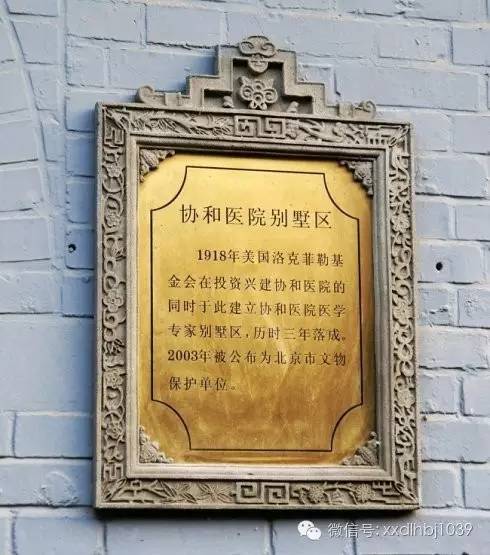

当然,在这两站之间,可有着很多值得一去的尘封秘境,其中不乏北京市级文物保护单位。那今天,我们就和您说说东单站和灯市口站之间的一组北京市级文物保护单位――协和别墅区。

那有关这里的前世今生啊,我们还是先请青年学者,北京史地民俗研究者杨多杰给您说说,他说的这些内容啊,也收录进了他所出版的《北京深处――地铁沿线的75个尘封秘境》一书。

点击下面的音频可以直接收听哦

协和别墅区:谈笑有鸿儒 往来白大褂 作者:杨多杰

当年往来无白丁

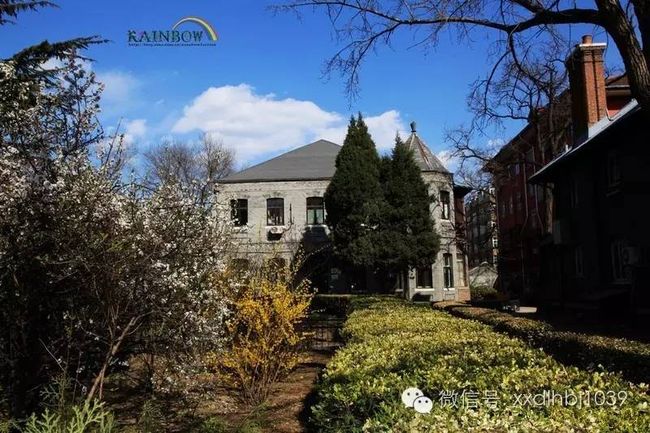

可能是中国人审美倾向使然,云集了王府官邸的京城自古就被密密麻麻的高阁低屋所填满。要说这低密度宜居的别墅概念,还是近代西风东渐的产物。就在东单北面外交部街这一寸土寸金的黄金地段,协和医院对面星罗棋布地分布着几座西洋小别墅。常看美剧的人们绝对不会陌生,因为这像极了重洋之外的纽约长岛,而一场迟来的瑞雪,似乎给这些低调奢华的暗红色小洋楼镀上了一层圣光。

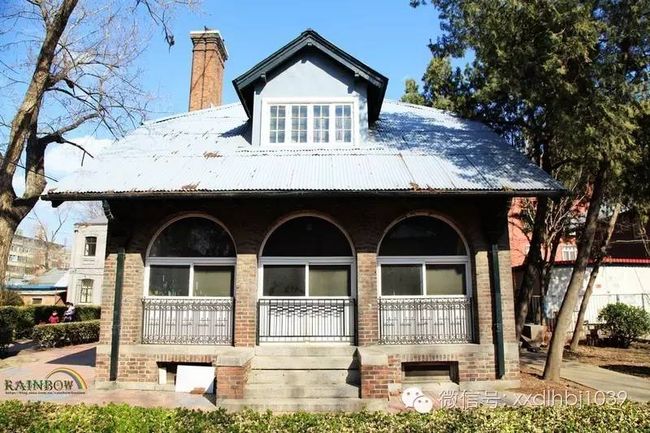

外交部街59号,三个并排的拱形门洞,颇似《爱在哈佛》里经常出现的美式大门楼,门楼右侧的院墙上还镶了一块铜板——原来和马路对面的协和医院、协和小礼堂、协和医学院一样,这座大院也是协和家族的成员,大名叫做“协和别墅”。是洛克菲勒财团所属的中华基金会于1921年斥资建造,专供协和医院的高级教授们享用的顶级住宅区。

和好心的看门大妈打过招呼,踱进正门,围绕着中心花坛和后面的小花园,对称排列着八栋错落有致、具有明显美国乡村风格的二层小楼。而院子最北端,则以一栋三层洋楼煞尾。它们像极了宗教作品里的圣徒,身上刻着岁月尘封的痕迹。红褐色小块面砖的外墙、淡绿色木格子窗棂,还有那深灰色的大坡屋顶,似乎要把这里的秘密永远隐藏下去。

不能不说这群天外来客的出现有点突兀——在千年帝都皇天后土的心脏地带,居然隐藏着这样一组异质细胞。但这群大隐隐于市、又低调地保持着自己的特立独行的隐者,比起附近许多沦为杂院的老官邸、满目疮痍的旧王府,它们身上的宁静、陈旧与安详,却是如此令人心动。

其实,就功能而言,和北京城里城外其他大院一样,这座俗称的协和大院也是一座地地道道的家属院。但这座家属院较之当年的部长楼,品质要远胜之。“这里每个楼都是地下一层设计为厨卫及仆人居住,地上两层作为正式住房,不算公摊面积怎么也得有个300多平米吧。”老住户何先生介绍说。1949年,尚年幼的他随海外归国的父亲住进了这处别墅群。如今整整一个甲子轮回过去,“除了日常维修,几乎就没变样。”

“不仅建筑面积大,咱这楼真可以说的上是真材实料。建这房子的砖石,完全不用北京地区的青砖,而是特意从开滦定制的红砖,坚硬无比。”当年唐山地震东单是重灾区,老外交部的楼都塌了,“可咱这小楼纹丝没动!”何先生边说边又带我们走上台阶,用手指弹着窗上的玻璃说:“这玻璃是整块从美国运回来的,比一般玻璃厚得多,也硬得多。不怕您笑话,我们小时候淘气,用气枪打玻璃搞破坏。嘿,愣是打不动它!”

这也难怪,即使到新中国成立以后,凡是这个院子维修经费及材料,仍由远在大洋彼岸的洛克菲勒基金会提供。这里曾住过的知名学者更是让这个小院身价倍增。也许是瑞雪格外澡雪精神,恍惚之间,仿佛空气中飘扬着一股清新的来苏水儿味道,似乎在提示这里曾经往来无白丁的辉煌。

如今不再“温柔乡”

出身医学世家的作家韩小蕙,就出生在这座院子里。“一进院右手边第一家便是中国妇产科‘万婴之母’林巧稚的住宅,现在住着林先生侄子一家。左手边的第二家是病理学专家裘法祖的故居。对面则曾经是胸外科学奠基人黄家驷教授的旧宅。”

在她的记忆里,林先生一点也不张扬,总是优雅谦逊地对待每一个走近她的人,包括大院里的孩子。直至今日,在韩小蕙心里一直还盘旋着林先生的身影,每当路过那幢小楼,总会习惯性地望一眼,以为林先生还会从木制的廊檐下走出来。

但细细端详,这座华美的大院还是有些不和谐的东西,那便是属于大杂院的气质。“明明是木棂窗,国家刚刚花了二百多万给维修了,有人非要换,私自安装上塑钢窗,还是白的,多扎眼啊!”一位老住户无奈地说。据她解释,“文革”以前,只有三级以上教授可以住别墅,但后来大院里的住户身份就杂了,“说是要打破资产阶级教授的温柔乡,这儿的秩序从此混乱起来。”直到现在,也不可能再回到当初那种纯粹的宁静了。

说起这协和别墅所在的外交部街,那可是北京胡同的元老了。从元大都那会儿就已在编,五代八百多年,几乎代代都是风云变幻的重点地区,但不变的只有一点——京城钻石级地段的身价。正如杨多杰所说,曾经是名医聚集的协和医院别墅区,现在的门牌号是北京外交部街59号院,是具有百年历史的北京市文物保护单位。

这里过去住的可都是大专家呢?一进院右手边第一家是中国妇产科‘万婴之母’林巧稚的住宅,现在听说还住着林先生的家人。

左手边的第二家是病理学专家裘法祖的故居。对面曾经是胸外科学奠基人黄家驷教授的旧宅。别墅区独特的建筑,也曾经吸引不少影视剧来这里取景,20几年前风靡全国的电视剧《渴望》中王沪生家的场景,就在那里拍摄。前几年,住户们也见过梅婷等演员在这里拍戏。

当然,这里流传最广的故事,还是来自这些医学界的泰斗级人物。

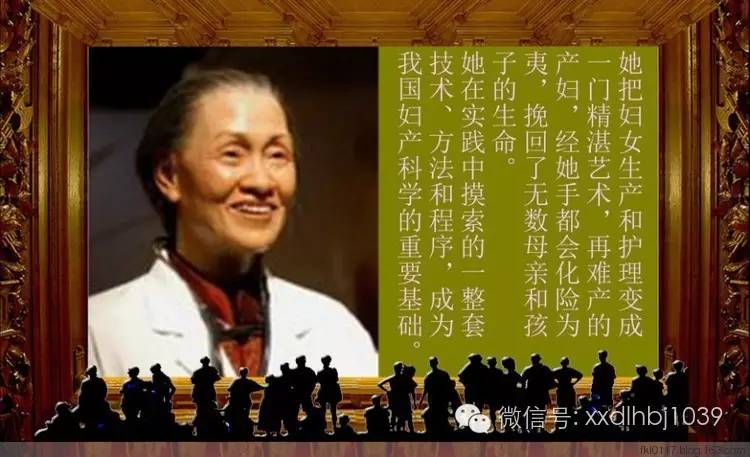

林巧稚,她是北京协和医院第一位中国籍妇产科主任。她不仅医术高明,她的医德、医风,奉献精神更是有口皆碑。林巧稚不但给有钱有势的妇女看病,对穷苦百姓都一视同仁,交不起钱的病人,她就免费治疗。她有一个出诊包,包里总放着钱,以便随时接济贫困百姓。

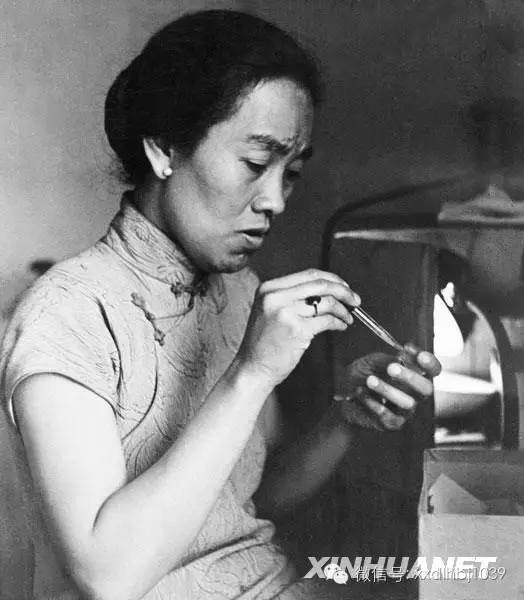

老协和女大夫都喜欢穿素色修身旗袍,高贵脱俗,她们脱下白大褂走在街上,都能被老百姓一眼辨认出那是协和人。浏览老协和的名医档案,林巧稚、杨崇瑞、叶恭绍等女大夫的名字格外引人注目。

20世纪上半叶,职业女性崭露头角,却仍备受歧视。协和以开放的心态接纳了女性,也为她们设置了一道不尽人情的门坎:担任住院医生的女性,一旦结婚自动解聘,女护士如果结婚必须辞职。也许,这既是门坎,也是考验。坚定的理想和虔诚的信仰,支撑老协和女医护人员以殉道者的姿态,做出常人难以做出的牺牲。她们大多终身未婚,将自己嫁给了医疗事业。她们是中国医疗史上的特蕾莎修女。“万婴之母”林巧稚,就是这样一个代表。

林巧稚这个名字家喻户晓,一是因为她医术高明、医德高尚,二是因为她亲手接生了5万多婴儿,虽然她自己从未有过孩子。每一个林巧稚亲手接生的孩子,出生证上都有她秀丽的英文签名:“Lin Qiao zhi’s Baby”(林巧稚的孩子)。林巧稚说过:“生平最爱听的声音,就是婴儿出生后的第一声啼哭。”

林巧稚对待病人极为温柔耐心,难怪很多妇女千里迢迢赶到协和找林大夫。原协和医院副院长黄人健回忆说,她曾看到林大夫掏出几十块钱给一个流产的贫穷妇女,让她买营养品。“那时林大夫的工资是300块,像这样资助病人的情况太常见了。”

1921年协和医学院落成,林巧稚正是在这一年考入协和。当时她20岁,在那个年代已经算“大龄女青年”,和她一同在厦门女子师范毕业的同学基本都结婚了。家人开玩笑说,医科一读至少8年,你毕业了还怎么嫁人呢?林巧稚非常看不惯女孩必须依附丈夫的旧观念,坚决去参加考试,据说她还摞下一句气话:“那我就一辈子也不嫁!”

1921年7月下旬,林巧稚和女伴余琼英到上海参加北京协和医学院的考试。在考英语时,由于天气酷热难耐,余琼英中暑晕倒在考场,林立即中断考试,与另一女生将余琼英迅速抬到阴凉处,仅用十来分钟,便迅速地处理完了这起突发事件。然而,回到考场,考试时间已过。

所幸,在考场之外,她被考官发现了难得的素质:第一,会一口流利的英语,这对在协和学习至关重要;第二,处理突发事件沉着果断有序,这是当医生不可缺少的;第三,她的各科总成绩并不低。主考官被她舍己为人的精神以及卷面的才华所感动,破格录取她入学。

1929年,林巧稚毕业,8年前入学时有5个女生,3人坚持到最后。林巧稚学业优异并热心公益,得以留校任职,她是协和第一个毕业留院的中国女生。聘书这样写到:“兹聘请林巧稚女士任协和医院妇产科助理住院医师……聘任期间凡因结婚、怀孕、生育者,作自动解除聘约论。”

老协和的管理者坚信,一个女人不可能同时扮演贤妻良母和职业女性两种角色。林巧稚怀着矛盾的心情接下这张光荣的聘书,也接下一纸枷锁。曾有说法认为林巧稚有过一段朦胧的恋爱,但随着她在医院表现出色,协和派她赴欧美考察深造,恋情也不了了之。

林巧稚还在当助理医师的时候,就是一位出色的医生,独立地完成了第一例大手术。

一个深夜,协和医院遇到了一位子宫破裂流血不止的年轻妇女。当时林巧稚还是助理医生,无权处置这种病人,向科主任报告危急情况后,科主任让她自己做手术。她果敢地通知手术室,站上手术台,完成了医生生涯中的第一例大手术。手术的成功,也引起了医院更多人的注目。她被提前3个月由助理医生晋升为住院医生,比同班同学提前两个月接到继续任用聘书。

1940年林巧稚回国,不久升任妇产科主任,她又创了个纪录:协和第一位中国籍女主任。她的学生严仁英曾经回忆,“女的里头能当上教授、主任的就她(林巧稚)一个人,如果她结婚了她就没有这个了。她独身不是她自己选择的,是被逼的。”

直到晚年病重、身体极为衰弱,林巧稚还坚持工作。家人和学生劝她休息,她说:“上帝如果让我继续生存在这个世界上,那么,我存在的场所便是在医院病房,我存在的价值便是治病救人。”她虽然早已不是住院医师,但她要求值班医生和护士,只要病人出现问题,即使是半夜也要马上通知她,否则她会生气批评。林巧稚曾说过,“我的惟一伴侣就是床头那部电话。”

协和医院纯净如真空的环境,养成林巧稚单纯倔强的个性,她对政治一无所知,也毫无兴趣。1949年,人民解放军兵临北平城下,北平城防总司令傅作义的夫人给林巧稚送来一张傅将军亲笔签名的机票,可以搭乘任何一次航班去任何一个城市,傅太太特别说:“这是多少人用金条换不来的。”林巧稚谢绝了好意。她就要在协和守着她的病人。

1958年,医院简化掉了很多东西,领导曾提出也要改进手术的洗手方法。他们说洗个手洗那么久、那么多遍,慢吞吞的,怎么跟上形式呀?大家不敢吭声。这洗手方法是一百多年来总结出来的经验,曾有人做过试验,少洗一次或少洗几分钟,手上的细菌就要比正规的洗手法多出许多,就增加了手术感染的机会。这样的改进是拿病人的生命做代价的,洗手图简单,病人却要担风险。但大家不敢说,生怕自己不够革命。

林巧稚站出来说话了。她找到党委王书记,问:“如果是给你做手术,你要我们洗三遍手还是洗一遍?一次洗五分钟还是洗三分钟?”王书记一看她的架势就头疼,协和刚被接管时,也是这个老太太最不买账。但他知道林教授是以自己的人格作支撑的,所以强硬。

早早就与西洋文化接触的鼓浪屿人,有着喝咖啡的传统。生长于鼓浪屿的林巧稚同样有着喝咖啡的强烈爱好,起床后、重大手术之前,她都要喝上一杯热咖啡提神,周恩来曾多次从国外带回咖啡豆送给她。1965年,林巧稚参加医疗队下乡,打包行李时,她把咖啡装进去又拿出来,犹豫再三。带咖啡和白糖下乡,这在当时是件大事,算是典型的“资产阶级作风”。林巧稚专门向医院领导请示汇报,院领导考虑她多年来已养成习惯,批准她“破例”。

以下内容没有在节目中播出哦!!

林巧稚给江青下身检查:我不预测未来!(图)

作者 秦全耀

有一次,上面来电话通知林巧稚到北戴河给中央领导看病。林巧稚说,有病应当到医院来看,我去北戴河怎么做检查?王书记知道肯定不是一般的领导,也不会是什么毛病,就像林巧稚说的,有病他们自己会到医院来的,他们只是要医生去服务服务而已。以前也叫过其他人,别人都是一叫就走,无上光荣的样子,只有这林巧稚不买账。

还好,林巧稚胳膊拧不过大腿,王书记亲自陪同前往。到了北戴河,问清领导住的别墅号,王书记已猜出要服务的人可能是江青了。虽然天气酷热,但想到要见江青,王书记的心也不免一阵阵发凉。听说此人喜怒无常,常拿工作人员出气,她如果也拿林巧稚出气,恐怕是会碰钉子的。因为在林巧稚眼里,病人就是病人,没有贵贱之分。

据报道他们在会客室里等了将近两个小时。王书记坐立不安,汗流浃背;林巧稚倒是安之若素,她甚至拿出医学杂志来读。好不容易等来了江青,她一进门就笑嘻嘻地跟林巧稚打招呼:“啊,林大夫,您来啦?”原来她们认识,江青以前找林巧稚看过病。

林巧稚神态安详,说:“我来一会儿了。”王书记松了一口气。林巧稚的涵养让他佩服,她没让江青难堪,也没低三下四。寒暄了几句,林巧稚问江青有什么不舒服。江青说,也没什么,就是觉得身体不对劲。她让林巧稚给她摸摸,身上是不是长东西了。林巧稚跟她到卧室里检查下身,一会儿出来,说:“没事的,您的精神要放松,多运动,少忧虑。”

江青问:“您是说我没病?”她的口气阴阳怪气的,让人感到来者不善。

林巧稚泰然道:“是的,您是精神太紧张了。”

“我有什么好紧张的?”江青没好气地说,“您能保证我没病?”

王书记的心提了起来,谁敢保证主席夫人没病啊!他怕林巧稚惹不起,又担心江青的态度会让林巧稚生气。她要不高兴了,也是惹不起的啊。他急得站了起来,朝林巧稚使眼色。

林巧稚没事一样,边走到水池洗手,边扭头说:“我是大夫,我以事实说话,我不预测未来。”

江青嘴巴张了张,找不到话来说林巧稚,只好说:“你们可以走了。”王书记赶紧帮林巧稚拿了出诊箱拔腿就往外走。林巧稚还跟江青告辞了一下。只听江青尖着嗓音说:“您怎么还用美国人的药箱啊?”林巧稚说:“扔了可惜。”然后走了。

1960年中央在北戴河召开会议,中国领导人"夫人聚会时"的留影,中间为林巧稚。

曾经接受林大夫诊疗的病人都有一个共同的回忆:林巧稚从不会三言两语打发病人。她给学生们留下的箴言是:“当一个医生,首先要知道自己的责任重大,产妇、病人入院,就把她的整个生命交给了我们,要把她们当成亲姐妹,从每件细微的小事上做起,体贴和关怀她们。”抱着这样的爱心去接生,学生们惊讶地发现,每当产妇因为阵痛而乱抓的时候,林巧稚总是让她们抓自己的手,她后来说了原因,不能让她们去抓冰凉的铁床栏,那样将来会留下病根的。

上世纪六七十年代,林巧稚仍然推着四轮车给病人打针送药,清洗便盆,倒痰盂……这些工作她都做得一丝不苟,毕竟,她还没有离开协和,她说这已经是再幸运不过。上世纪七十年代末,林巧稚已近80岁,体质逐渐衰弱。1983年春,林巧稚病情恶化,陷入昏迷,她总是断断续续地喊:“快!快!拿产钳来!产钳……”这时护士就随手抓一个东西塞在她手里安抚她。4月22日,林巧稚在协和的病床上走向人生终点。遗嘱中,她将个人毕生积蓄3万元人民币捐给医院托儿所,骨灰撒在故乡鼓浪屿的大海中。

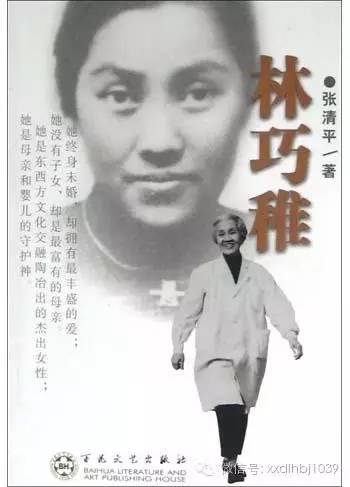

林巧稚逝世后,厦门鼓浪屿于1984年建造了名为“毓圜”的林巧稚纪念馆。中国青年出版社、中国科学技术出版社及福建科技出版社分别于1985年、1989年、1992年分别出版了纪实文学《林巧稚传》。中国和平出版社及百花文艺出版社也分别出版了《林巧稚》一书。

回听回看《杨多杰说北京之北京地铁沿线的尘封秘境》往期节目:

北京地铁一号线的七处尘封秘境

1、徐徐道来话北京︱现代地铁PK清朝秘道:多尔衮和孝庄那点事

3、徐徐道来话北京︱中国哪位上将逝世后,居然让美国情报局兴奋的放假三天?

4、徐徐道来话北京︱揭秘:风靡六十年的童话剧《马兰花》竟然是即兴之作!

5、徐徐道来话北京︱哪位大师每到过年都要给老舍先生大礼参拜三叩首?

6、徐徐道来话北京︱您知道吗?建国门当年居然起了个“豁子”这么难听的名字!

北京地铁二号线的七处尘封秘境

12、徐徐道来话北京︱积水潭的站名是怎么来的呢?和发现黄岩岛的科学家有什么关系?

13、徐徐道来话北京︱老北漂鲁迅先生当年在北京买房花了多少钱?

14、徐徐道来话北京︱元大都的商贸中心怎么会留下那么多神奇的传说?

北京地铁四号线的七处尘封秘境

15、徐徐道来话北京︱能找到孙悟空老家的“佛国”仙境在哪儿?

16、徐徐道来话北京︱北大人自称北大“一塌糊涂”是怎么回事?“振兴中华”的口号是怎么从北大传出来的?

17、徐徐道来话北京︱大清国国歌作曲者是谁?他为什么一辈子有妾无妻?北大里的这座园子和他有什么关系?

北京地铁五号线的七处尘封秘境

23、徐徐道来话北京︱老外敢炸刺?!北平铁腕行动专治刺儿头!

哪里能听:

播出电台:北京交通广播103.9兆赫

播出节目:《徐徐道来话北京》

主持人:著名相声演员徐德亮

播出时间:每早六点。

其他收听方法:

1、歌华有线305频道

2、下载听听FM的APP搜索“徐徐道来话北京”

3、关注本公众号

版权声明:本文图片除署名外均来源于网络!

本公号所有音频、文字版权所有,未经书面许可不得转发转载!违者必究!

长按二维码识别或推荐扫描,您就能天天收听阅读《徐徐道来话北京》了!