公元前323年,是一个奇特的年份。如果翻开中国历史,你会发现这一年“五国相王”,导致“周”完全变为一个分裂的地方政权,中国完全陷入诸国争雄的时期。也在这一年,因为一个人的去世,西方世界陷入分崩离析。在他短短三十年生涯中,他建立了横跨欧亚非三洲的庞大帝国。但几乎在他死去的同一年,这个没有继承人的帝国四分五裂。这个人,当然是亚历山大大帝。

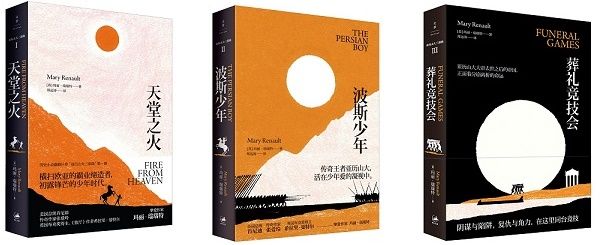

抛开一切历史的陈词滥调,亚历山大其实是一个富有人格魅力的情人、王者。这是玛丽·瑞瑙特刻画亚历山大这个英雄人物的基点。《天堂之火》塑造一个马其顿少年如何成长为国王,并以腓力王被刺杀、亚历山大登基为结局。《波斯少年》从大流士的男宠巴勾鄂斯的视角塑造亚历山大整个远征生涯,加上《葬礼竞技会》,玛丽·瑞瑙特这三本书并称为亚历山大三部曲,基本还原了这个传奇人物的一生。作为亚历山大三部曲的最终回,《葬礼竞技会》以亚历山大这个沦落凡间的神袛的垂死开篇,刻画了对他的信仰崩塌之后整个帝国的裂变。

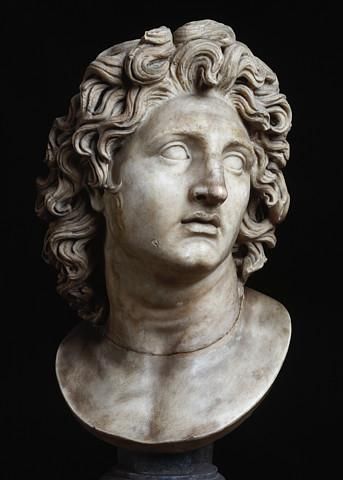

亚历山大不止富有人格魅力,在他的部下眼里,他本身俨然是一种信仰,象征渐已远去的英雄神话。不管其母系是否确属赫拉克勒斯血脉(她的母亲一直坚信如此),但说亚历山大沉浸在荷马神话中长大却不为过——他自比阿喀琉斯,鼓励热血男儿重拾英雄时代的荣光。凭着对他的信仰,马其顿人、希腊人、波斯人走南闯北、东征西讨,踏平欧亚非三洲。他渴望着去远方的梦想,也让将领、兵士相信这个梦想的真实存在,不断地创造奇迹——在非洲,他被尊为法老;在波斯,他被奉为神袛;在死后,他成为永远无法超越的神话。

亚历山大身上有一种感染力,让身边人为他赴汤蹈火:“他有一个谜。凡是他自己相信的,他能让它看上去能够做到。而且我们也做到了。他的赞赏是珍贵的,我们为了他的信任不惜性命;我们做了各种不可能的事。他是一个被神感染的人;我们仅只是被他感染的凡人,但我们当时不知道。瞧,我们也行过了奇迹……他死的时候,我知道他也带走了他的谜。从此以后我们就和别人一样,受制于大自然设定的界限……”其实,这是一种信仰。

他的帝国、他的荣光维系于一个闪亮而脆弱的点:对他个人的信仰。他们,为他征战四方,只为对他一个人的信仰,为了实现那个遥不可及的梦想。现如今,很难想象还能有他那般迷倒众生的领袖——亚历山大真可谓集万千宠爱于一身,邪教教主亦及不上他的影响力:侍从、将佐争相模仿他的发式、行为举止,达不到他的期望时,他们会自行羞愧得无地自容。他临死时,士兵叛乱造反,只为目睹他的病容,死后又躁动地瞻仰他的遗容,然后又羞愧得静默。他指向哪里,那里必定被踏在他的脚下。

当时,亚历山大死在巴比伦,马其顿还由摄政监国,却无留下继承这片江山的子嗣。这个信仰破灭了。你无法想象,当这个信仰破灭时,这支庞大的军队、整个帝国将去往何处。形容整个国家对亚历山大去世的反应,瑞瑙特用了一句话:“有天地变色而前路茫茫的沮丧。”沮丧之后,便是分裂。

有人说:“健在者之中谁也不够披上亚历山大的王袍,抢它的人将会毁掉自己。”英年早逝的亚历山大没有留下能继承王位的子嗣,只有两个遗腹子。唯一够格披上王袍的人,即他的挚友皆军队统帅赫菲斯提昂已在他之前因病去世。一块大肥肉,无数个虎视眈眈又势均力敌的野心家——几千年的历史告诉我们,这是不好的兆头,往往是帝国分裂、杀戮横行的预兆。

对他敬爱有加的军队,对他俯首称臣的古老王国,在他死后却逐步走向分裂。谁都想继承他的衣钵,延续神的荣光,但他建立的庞大帝国,维系于他个人的人格魅力,可以加之统辖其下的,唯他一人而已。

《葬礼竞技会》讲述的就是信仰破灭后分裂的故事。在亚历山大的光辉下,瑞瑙特在《葬礼竞技会》中塑造了一个个才华不济又充满悲剧性的将佐、亲属、女人,他们要么渴望及上亚历山大的光辉、要么携着妒忌之心要与他一争荣光,无一例外地,他们都失败了。以往凭着对亚历山大的信仰,“他们像一乘战车那样并驾齐驱。他死了,就像御者倒下之后的战马乱踢乱跳,而且也像马匹似的使自己遍体鳞伤。”

在无数次你方唱罢我登场的军队哗变、宫廷政变中,最具有悲剧性的是女性在整个争夺战中的角色——亚历山大的母亲奥林匹娅斯、遗孀罗克珊妮、表妹欧律狄刻。女人在英雄战争时代注定要成为被动的角色。她们改变、折腾、颠覆,试图改变自己的命运,却逃不过被操控的命运。母亲奥林匹娅斯为了亚历山大一辈子都与全世界作对,却有一种说法称亚历山大十年征战在外,只为远离自己的母亲。临终时,她想道:我把天堂之火带了下来,我光荣地活了一世;天空一个霹雳,一切都没了。遗孀罗克珊妮毒死了亚历山大另一妻子的腹中胎儿,几年后她的儿子死于中毒。

说到欧律狄刻这个人物,必须先讲讲玛丽·瑞瑙特的写作手法。

在戏剧中,有一种说法叫“切入点”——现实生活是具体的、庞大的,而戏剧(也泛指文学艺术)要对现实生活进行提炼,选择从某个合适的时间点、角度切入,去塑造人物和推动故事情节。玛丽·瑞瑙特对《葬礼竞技会》进行故事编排时,将“切入点”这种写作手法发挥到炉火纯青的地步。首先,面对亚历山大死后各色人物反复你争我夺的大量素材,她选择“编年史”的方式,按照年份拣选最有利于推动情节的特定时段简练含蓄地揭露当时帝国的处境,不断往后推,直至公元前286年结束。这是很聪明的做法。还有,她很善于从其他人物的角度去侧面描写主要人物,烘托出主要人物的人格魅力。这种写作手法在《波斯少年》中屡试不爽,玛丽女士让我们透过巴勾鄂斯的视角看到了充满人格魅力的亚历山大。同样,透过欧律狄刻的视角,玛丽女士讲述了一支军队从统一逐步走向分裂的整个过程,期间还侧面描写托勒密(即亚历山大同父异母兄弟,后来埃及托勒密王朝创始者)的高大形象,顺带又从后人的角度拔高亚历山大的形象。

但从人物命运的角度来看,欧律狄刻这个角色不止具有悲剧性,讽刺性更甚。在塑造这个人物时,玛丽·瑞瑙特代入了很多自身的思考。她有意地塑造欧律狄刻这个人物,将之与亚历山大相对比。他们身上有很多相似性——正统皇室血脉、少年英雄梦想等等,但他们性别不同,走的路亦不同,若欧律狄刻甘心接受命运的话。但她明知不可为而为之。

为了在军队中占有一席之地,她嫁给傻子国王,并操控他从将领手中夺回实权。演说途中,傀儡丈夫傻相毕露,军队哗然,正当她准备起身救场之际,讽刺的事情来了——她感到双腿之间有异样,原来是月经提前来潮。她半遮半掩,信心早已失了一大半。她不断去突破,却发现命运时时为难。这不禁让我想起伍尔夫杜撰的关于莎士比亚妹妹的故事——同样的家庭背景、社会环境、文学野心,哥哥功成名就、流传千古,妹妹死在无名的码头。最后,欧律狄刻被奥林匹娅斯赐死,她选择了自缢。

《葬礼竞技会》描绘的是悲剧人物众生相。不止女性,多少义薄云天、呼风唤雨的将佐、勇士碾压在命运的巨轮下。

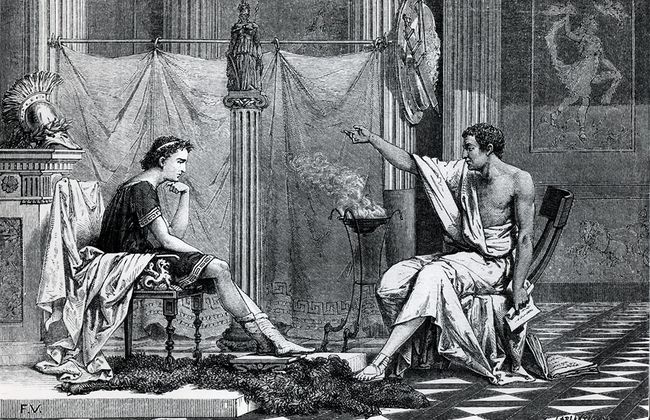

亚历山大却是唯一的。他是神的后裔、天堂之火,受教于亚里士多德,年方十几便摄政监国,二十岁登基为王,父亲腓力王统一全希腊,为他远征亚非打下基础,加之他勤勉好学,有着一份追求荣耀、留下伟绩的急切渴望。中国人做事讲究天时地利人和,那么试问还有谁比亚历山大更具备充足的条件创造奇迹?亚历山大神袛的光辉逝去之后,这些曾经与神同在的平凡人试图与日争辉,最后遍体鳞伤。

神的时代已然远去。既然整个帝国是维系在对亚历山大的信仰上,那么信仰破灭之后,这一切也该散了。