读诗札记:《阶前芳草依然绿》

——一一清代第一女词人徐湘苹

作者\夜雨一江

唐诗、宋词、元曲、明清笔记、谈到中国的传统文学,这条筋脉仿佛已成为概括辉煌成就的金科玉律。依我看,也不尽然,其实清词之妙不下前者,随着时间的推移,愈来愈为人们所认识,从而视为一种绝学。

清代是文艺学术最为昌明的时代, 以词而论,词人之多,词集之富,比之黄金时代的两宋,也算不在其下。清代由于经济的繁荣,文化的发展及闺中教育的相对普及,女性文学创作也异常活跃,女作家彬彬辈出。胡文楷先生做《历代妇女著作考》,其中,清代所占最多,有诗词作品辑集的达三千五百家左右。

清初男词人以陈迦陵为冠首,女词人则当推徐湘苹为第一。

徐湘苹为明末清初的重要女词人,在清代女性词史上占有着重要的地位,其特别的身世经历一方面开阔了她的生活视野,一方面也使得她在词的创作上有着宽广的题材,从而使其词在内容上突破了女性词人的狭隘意识和局限于日常生活的纤细琐碎的感受,以抒写家国兴亡之感慨,表现黍离桑梓之悲思和羁旅飘零之情怀,拓宽了女性词创作的传统题材,境界开阔,社会表现力强。其风格幽咽深隐、悲慨苍凉,在明末清初的女性词坛上独出一枝,是继李清照之后又一位才华出众的著名女词人。

这个徐湘苹是很了不起的。有人认为她是红楼梦金陵十二钗中妙玉的原形,还有不少文学评论家认为她是唯一可与李清照相媲美的女词人、女诗人。

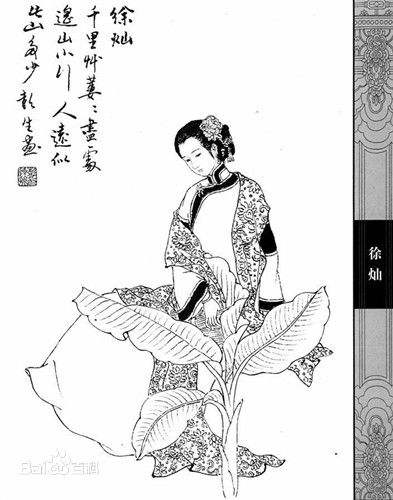

徐灿(1617或1618——1698?)字湘蘋,号深明,今江苏省苏州市人,又字“明深”、“明霞”号紫言。她集女词人、诗人、书画家于一身,光禄丞徐子懋女,弘文院大学士海宁陈之遴继妻。从夫宦游。封一品夫人。为“蕉园五子”之一。工诗,尤长于词学。她的词多抒发故国之思、兴亡之感。又善属文、精书画、所画仕女设色淡雅、笔法古秀、工净有度、得北宋人法,晚年画水墨观音、间作花草,著有《拙政园诗馀》三卷,诗集《拙政园诗集》二卷,凡诗二百四十六首,今皆存。

前人论及徐湘苹词都给予了极高的评价,如李调元《雨村词话》卷四云:“近来才女应以徐灿为第一。”廷焯《白雨斋词话》卷五云:“国朝闺秀工词者,自以徐湘蘋为第一,”或与李清照相比较,如陈维崧云:“徐湘蘋,才锋遒丽。……其词娣视淑真,姒畜清照。”后来的女作家似乎很少有人能像徐灿这样得到如此高的评价,不 仅能够“姒畜清照”,而且“其冠冕处,即李易安亦当避席,”能使徐灿得到这样高的评价,名史留册,无疑在于她所取得的文学成就,这一点在她的家国词中似乎表现的更为明显,更能看出其精华所在。

徐湘苹一生,可谓流离坎坷,波折颇多,经历明亡清起的时代鼎巨变,又随着丈夫的宦海沉浮中经历了人情的冷暖,饱尝了生活的酸辛。充分体验了山河破碎,家庭流徙的国仇家难。她的经历也深深影响着她的词作。男性词人也少有的如此深沉的沧桑感和悲咽跌宕的唱叹之音。实为南宋以来唯一能与李清照一争高下的女词人。

词兴于唐和五代,两宋是词的极盛时期,元明时期词学衰落,直至清代是词学的复兴阶段,即词的中兴。词发展至《花间》始成熟、定型。《花间集》被奉为词的鼻祖,作词不离乎柔情,词风以含蓄婉转见长,具有较浓的女性色彩,与此同时也确立了词缘情而旖糜的特色。语尽而意不尽。宋代词在艺术方面皆已臻于极至,然题材上仍不脱一觞一咏,伤春悲秋的个人情怀。

特别是词发展到南宋,格律要求严谨,词境开拓不足,逐渐势微。李清照论词,以为词“别是一家”(《词论》),认为词应与诗有不同的表现领域。故其词作以女性的语言表现女性的情怀,表现出富有女性色彩的美学特征,可谓继承和发展了《花间》的传统,并未越出以婉约为本色的圈子。

徐湘苹的词无论在境界上和意蕴上都堪称女中翘楚。一方面,身离故国沦亡的悲凉;一方面,对丈夫陈之遴又以明朝进士而出仕清朝的不满与痛心;及对历史的幻灭感,百感交集。这使她经受着心灵的双重痛苦,清初的血腥镇压,文字狱的罗网高涨,又使她不得不小心翼翼,于是她感情的双重性,造成了她词作意境和内蕴的双重性。乡关之思、亡国之痛、丈夫的折节之恨都不宜明言,这就形成了徐词的哽咽深隐的风调。

徐湘苹对词境的开拓是历史的必然,时代赋予了词表现家国的功能,亡国遗民的一腔悲怀 在词中更贴近现实更为明显。徐湘苹的词无论从内蕴的深隐,词境的浑成,气格的大度来讲,都突破了女性局限于家庭闺阁生活的纤细感受,以书写家国兴亡之感慨拓宽了女性文学的传统题材,将风格幽深的意境,言辞悲壮的豪情在词中很好地表达出来,让人回味无穷, 赞叹不绝。这也许是她所处的历史和当下环境及个体因素所决定的吧。

《拙政园诗余》刊于顺治十年(1653),是徐湘苹的一部传世名作。当时正处他们夫妇再次“辉煌”的年代,而湘苹长短句中,仍有故国之思,兴亡之感,怨词而以敦厚出之,无浇薄之态,清新独绝,颇得风人之旨,堪称闺阁弁冕。

湘苹的一生与拙政园感情殊深,她自幼生长该园,及嫁素庵,该园沦为驻防将军所据,素庵因湘苹之故,遂将此园赎回。复加修饰,珠帘甲帐,煊赫一时。

她的公公陈祖苞原先任明朝的顺天巡抚,因城池失守,被下狱问罪,偏偏又畏罪自杀,惹怒了崇祯皇帝,连累儿子陈之遴也被撤消编修官职,“永不叙用”。

丈夫陈之遴为此耿耿于怀。1645年,他毫不犹豫地归顺清朝,这在投降的贰臣里属于改换门庭最为坚决的一类。他在当时所作的“念奴娇·赠友”中说:“行年四十,乃知三十九年都错”。他甚至劝说洪承畴发掘“明孝陵”“尽变本来面目。”湘苹夫人对此是颇有微词,极为不满的。

顺治二年,即1645年。陈之遴出仕新朝,湘苹夫人携子北上京师。陈之遴欣喜之极,在《西江月·湘苹将至》中写道:

“梦里君来千遍,这回真个君来,羊肠虎吻几惊猜,且喜余生犹在。旧卷灯前同展,新词花底争裁,同心长结莫轻开,从此愿为罗带。”

可湘苹夫人却沉浸在家国之悲中,已没有心情重温往日伉俪同心的生活。她在“满江红·将至京寄素庵”中写道:

“柳絮欹斜,帆影外,东风偏恶。人未起,旅愁先到,晓寒时作。满眼河山牵旧恨,茫茫何处藏丹壑?记玉簘,金管振中流,今非昨。”

在“满眼河山牵旧恨,茫茫何处藏丹壑”和“今非昨”之外,还作了一首更为感人的《永遇乐·舟中感旧》:

“无恙桃花,依然燕子,春景多别。前度刘郎,重来江令,往事何堪说。逝水残阳,龙归剑杳,多少英雄泪血。千古恨,河山如许,豪华一瞬抛撇。

白玉楼前,黄金台畔,夜夜只留明月。休笑重杨,而今金尽,秾李还消歇。世事流云,人生飞絮,都付断猿悲咽。西山在,愁云惨黛,如共人凄切。”

刘禹锡诗句里的玄都观的桃花开了,乌衣巷王谢堂前的燕子也来了,可“前度刘郎今又来”的刘郎和重来的江令到哪里去说呢?丰城掘得双剑的张华、雷焕已离人间,天帝筑成的置上千金的白玉楼也只留明月,真是“世事流云,人生飞絮”啊!“如共人凄切?”夫君,你能和我一齐凄切吗?

夫君陈之遴青云直上,大柄在握。并没有给她踌躇满志的快感,她所吐露的倒是易代之际的悲叹,和对未来“退隐”生活的打算。她在《满江红·闻雁》里,她向夫君劝说:

“既是随阳,何不向,东吴西越?也只在,黄尘燕市,共人凄切。几家吹残风雨夜,一声叫落关山月,正瑶琴,弹到望江南,冰弦歇。

悲还喜,工还拙?廿载诗,心间叠。却从头唤出,满前罗列,凤沼鱼矶何处是?荷衣玉佩凭谁决?且徐飞,莫便没高云,明春别。”

这是在陈之遴青云直上之际及时提出的语婉心长的规劝。

再请看《踏莎行·初春》:

芳草才芽,梨花未雨,春魂已作天涯絮,晶帘宛转为谁垂?金衣飞上樱桃树。

故国茫茫,扁舟何许,夕阳一片江流去,碧云犹叠旧河山,月痕休到深深处。这又是婉转的劝阻。

又如另一首:《风流子·同素庵感旧》:

只如昨日事,回头想,早已十经秋。向洗墨池也,装成书屋;蛮箋象管,别样花流。残红院几番春欲去,却为个人留。宿雨低花,轻风侧蝶;水晶帘卷,恰好梳头。

西山依然在,知何意凭槛,怕牵双眸。便把红萱酿酒,只动人愁。谢前度桃花,休开碧沼;旧时燕子,莫过朱楼。悔煞双飞新翼,误到瀛洲。

江南忆,最忆是苏州,伉俪情挚,琴瑟谐鸣。从“装成书屋”的酬唱,到“蛮箋象管”的欢唱,以至于春日已残,仍为个人停留。然而,今天呢?“怕牵双眸”,“只动人愁”。那江萱是忘忧之草,酒是解忧之物,用江萱酿酒愁更愁啊,刘禹锡诗中玄都观的桃花、乌衣巷的燕子在哪里啊?“悔煞双飞新翼,误到瀛洲。”追悔、讽谏、无奈、悲凉,字字千钧,动人到极至。这是她词诗足以与李清照相媲美的闪光点,也是她一生心迹的浓缩。

晚清词坛大师朱祖谋在《望江南》中就用该词总结湘苹夫人:“双飞翼,悔煞到瀛洲,词是易安人道韫,可堪伤逝又工愁,肠断塞垣秋。”

仕清以来,陈之遴扶摇而上。顺治八年任礼部尚书;九年任户部尚书;十年,即1655年任大学士加少保,登上仕途的顶峰。但宦海多风云,位高遭人妒,爬高必跌重。何况陈之遴毕竟还是“贰臣”。1656年,遭弹劾“植党营私”“市权放纵”,下吏部严议,命以原官发盛京,湘苹夫人随行。但还好,同年冬,即复命回京入旗。忽下忽上,悲喜不定,真叫人感慨万千。在回京途中,湘苹夫人写了一首《玉田县》的诗。其中说:

风沙满鬓人非昨,道路经时岁已阑。差喜长安今咫尺,归来恰及五辛盘。

可好景不常,仅仅时隔二年,更大的灾祸突然临头。陈又因交结贿赂内监罪,被抄没家产。与家人包括老母、兄弟、妻儿全家二百多人,一起流徙尚阳堡,这次可真是惨到极点了。

他的亲家就是历史上有名的吴梅村。当时,是用以下诗句来形容这段征程的:“山非山兮水非水,生非生兮死非死”“短辕一哭暮云低,雪窖冰天路惨凄”“百口总行君莫叹,免教少妇忆辽西”“生儿真悔作公卿”。

这个时候,也只有到这个时候,陈之遴才真正地悔恨了。夫人的话言犹在耳啊!“悔煞双飞彩翼,误到瀛洲”,何不“共挽鹿车归旧隐,待浮渔艇散秋怀”。

曾记否,姑苏支硎山下定亲的庄园。曾记否,杭州西湖的“蕉园诗社”,“家住西湖浜,长戏西湖里。”曾记否,还是那明朝时代的北京西城寓所内的那颗合欢树:曾记否,那魂牵梦萦的拙政园生活,那夜夜无穷无尽的思念。

满头白发的陈之遴,无时无刻不在盼望回家,重圆秋水荡浆,寒山掘笋的清梦。他把自己在流放处那所茅庐,命名为“旋吉堂”,祈望有朝一日,全家能吉祥平安地回归江南故乡的草堂。

1667年,陈之遴,这个叫人爱恨交加的冤家终于撒手西归。此前,他们的三个儿子都已走在他前面,生离死别接踵而来,湘苹夫人心灵上的创伤是可想而知的。

易水荆卿去,辽河太子来。

当时风色异,千载水声哀。

夕照斜荒渡,寒烟断古台。

燕秦俱寂寞,缅想重俳佪。

乡思、归梦艰难在折磨她。只有用回忆、过去来填补空虚的岁月。词诗是排遣郁闷的载体,是情思的释放之所。

“哪知羁客悉千缕,日夜乡心逐去鸿。”

“碧阑干外花千树,可怜羁人别后愁。”

“一寸愁心供永夜,幸多归梦岭梅边。”

“如叶轻帆清梦里,分明归路到吴江。”

1666年,陈之遴病死尚阳堡后,湘苹“万种伤心君不见,强依弱女一栖迟。 ”世无知己,诗心难寄,她立誓:“绝不以一字落人间矣。 ”一代旷世才女从此绝笔,没再留下一句诗词。

1671年,康熙到关外巡视。徐灿闻讯,跪道旁亲见康熙,请求将丈夫尸骨运回原籍安葬,获得批准。《清史稿》卷五O八《陈之遴妻徐灿传》记录了康熙和徐灿间那段简短的对话:

上问:“宁有冤孚? ”

徐曰:“先臣唯知思过,岂敢言冤?伏惟圣上覆载之仁,许先臣归骨。 ”

也许是徐灿的陈述打动了康熙;也许是康熙早已谙悉,这名跪在尘埃中的昔日一品夫人乃旷代才女——其诗词造诣,除却李清照,无人能与之抗衡,遂萌生恻隐之心,准许徐灿偕同家人,携陈之遴父子骸骨,回归江南。

生时患难相依,死时扶柩归里。徐灿对陈之遴可谓至情至意。然而,经历了大半生的死生离合,风雨沧桑,回到故里后,这位敏感聪慧又命运多舛的女词人为求从悲哀中解脱出来,最终布衣茹斋,皈依佛门,取号“紫言居士”,倾心佛法,直至终老。

一首《感旧七绝》写尽此种心态:

人到清和辗转愁,此心恻恻似凉秋。

阶前芳草依然绿,羞向玫瑰说旧游。

丁香花发旧年枝,颗颗含情血泪垂。

万种伤心君不见,强依弱女一栖迟。

万念俱灰,在经历了大半生的死生离合,风雨沧桑之后,这位敏感明慧又命运多舛的女词人也唯有以经声佛理,作为自己最后的皈依和解脱。

苏州城外新仓小桐溪南楼上,她布衣茹服,远离尘世。坐看月华如水,空明司彻前身。

公元1698年,一代词女驾鹤西去,苏州掘政园的上空,我们依稀还能听到她那千古绝咏,是啊,阶前芳草依然绿,其词其诗就象茵茵芳草,在国人的心中,永远散发着清幽淡香!

2011,12,6日于上海绿城