海明威很嫌弃副词?

纳博科夫最喜欢的词到底是什么?

伍尔夫怎样看待创作中的性别差异?

J.K.罗琳的写作风格,一看就是英国人?

斯蒂芬·金的名字,在图书封面上占了多大面积?

从统计学上讲,《麦田里的守望者》居然更像女性作家写的?

统计学家本·布拉特用大数据分析1500部文学作品,数百名伟大作者,数百万个奇妙单词,找出了上述问题的答案。如果以上也是你的疑问,不妨看看这本《纳博科夫最喜欢的词》。

我对伟大作家的创作偏好、创作背后的趣味冷知识很感兴趣,用几天时间读完了这本《纳博科夫最喜欢的词》。读完之后,发现纳博科夫最喜欢的词是“淡紫色”,哇,“淡紫色”这个词好美呢。布莱伯利最喜欢的词是“肉桂”,在对“肉桂”的赞颂中,布莱伯利提到这个词让他想起祖母储藏室里的香料盒上的标签。但他使用频率最高的词却是“留兰香”。而劳伦斯由于热爱鸟类,喜欢使用鸟类作比喻。海明威以行文简洁著称,可有人比他更简洁,她就是托妮·莫里森。

在满足了猎奇心理之外,我也对统计学家的专业和勤恳感到惊叹。而本·布拉特用理科生思维观测到的写作隐秘法则和隐藏规律,是我认为的本书精髓之所在,它直接导向了如何写出叫好又叫座的作品。

诱惑读者,开头必须不凡

为了探寻伟大的开头该是什么样的,本·布拉特查阅了8份不同的榜单,研究文学史上最好的作品的开头,观测样本是出现在至少4份榜单上的20部作品,其中就有《白鲸》《洛丽塔》《百年孤独》。他力图从统计的角度验证开头长与短孰优孰劣。

叫我以实玛利。

这个简短的句子是小说《白鲸》的开头,原文是Call me Ishmael。“以实玛利”出自《圣经·旧约·创世记》,常用来指代遭到社会唾弃的人。作者麦尔维尔在开头为主角取这个名字,旨在奠定故事的基调。

洛丽塔,我的生命之光,我的欲念之火。我的罪恶,我的灵魂。洛一丽一塔:舌尖向上,分三步,从上颚往下轻轻落在牙齿上。洛。丽。塔。

这是纳博科夫经典之作《洛丽塔》的开头。短短几句话,爱与欲望几乎喷薄而出。

读者会好奇洛丽塔是谁,她有着什么样的故事。为什么她既是“生命之光”,又是“欲念之火”,既是“罪恶”,又是“灵魂”,直抵人心的文字嵌入不可调和的矛盾和强烈的情感,是一种巨大的诱惑。读者多半会忍不住读下去,掉入纳博科夫精心编制的文字罗网。

多年以后,奥雷连诺上校站在行刑队面前,准会想起父亲带他去参观冰块的那个遥远的下午。当时,马孔多是个二十户人家的村庄,一座座土房都盖在河岸上,河水清澈,沿着遍布石头的河床流去,河里的石头光滑、洁白,活象史前的巨蛋。

这是马尔克斯《百年孤独》的经典开场白。仿佛一组电影长镜头,站在未来的角度回忆过去。“站在行刑队面前”是要面临死亡,“父亲带他去参观冰块”是美好的回忆,读者会好奇奥雷连诺上校为什么会被处死,参观冰块有什么稀奇的,联想到故事的发生地是拉美,就能明白参观冰块的意义了。

一连分析了三个经典开头,我们会发现,好的开头是关键,但是完全不存在固定模式。独创性、震撼力,才是诱惑读者的有利武器。无论句子长短,都可以做到这一点。也就是说,让这些句子进入榜单的,是那些出人意料、令人难忘的文字的震撼力。写作大师就是擅于使用震撼力的魔法师,诱惑读者一句句读下去,废寝忘食,手不释卷。

如果你不擅长创作完美的开头,不妨试着用天气来开头。尽管饱受诟病,老套的天气开头仍然是许多作者的备用手法。设置一个场景就好了,比如乔治·奥威尔《1984》里那句被认为是有史以来最伟大的开篇之一:“It was a bright cold day in April , and the clocks were striking thirteen.(四月间,天气寒冷晴朗,钟敲了十三下。)”用天气开篇不一定糟糕,尤其是乔治·奥威尔这样的开头,足以挑起读者的期待。即使在最受推崇的作品中,天气仍然是一个常见的开篇模式,在86部普利策奖获奖作品中,有13部用天气来开头。

由男女作家的差异看如何创造真实可信的角色

本·布拉特分析了三个样本经典文学作品、当代畅销小说、当代文学作品,以探究文学经典和畅销小说的男女角色以及男女作者差异,他想弄清楚哪些词或哪些作品最为男性化或最为女性化,并希望能够可靠地预测一部小说的作者性别。

而造成男女写作差异的神秘DNA也是困扰研究人员几十年的难题。在这个领域,他有一些很有意思的发现和见地。

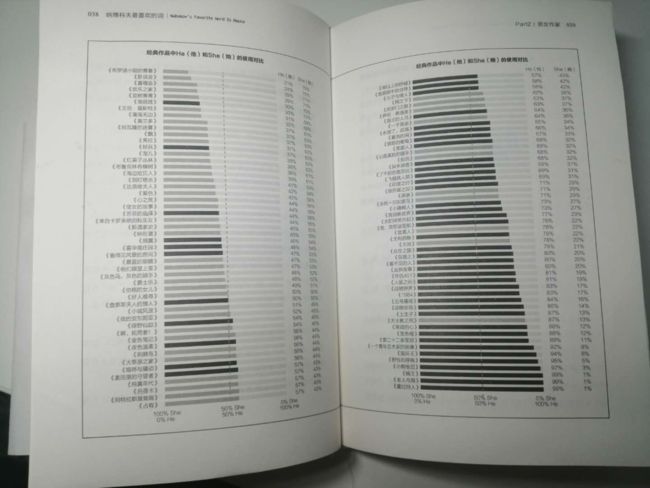

上图中,黑色的是男作家的作品,灰色的是女作家的作品。如果花上一分钟看一下,你会发现提及女性最多的很明显以女性作家作品为多,提及男性最多的作品则多数由男作家所写。

根据本·布拉特的统计,在男作家的经典作品中,“她”和“他”分别出现了48000次和108000次。男作家在描述角色时,男女间相当不平衡,但女作家并非如此。在女作家的经典作品中,“她”和“他”分别出现了89000次和90000次,几乎相等。也就是说,女作家描述男女角色的次数很接近,但男作家描述女性角色的次数还不到男性角色的一半。

量化分析表明,男性作家的经典作品压倒性地偏向于男性角色。女性作家的经典作品虽然稍偏重女性角色,但与平均值相差不远。

考虑到作品的创作年代造成的性别间的不平衡,本·布拉特又分析了《纽约时报》畅销榜和当代文学作品两个样本,分析结果显示出的不平衡与经典作品惊人的相似。也有类似《老人与海》的极端个例,这个故事只有几个角色,老人,渔夫,马林鱼,“他”的比重是99%。

对于很多读者来说,小说是一个入口,引导人们去探索更广阔的世界,理解这个世界中的人和他们的行动。我们生活的世界中,每两个人中大约就有一个是女性,没有理由去要求每一部小说都得锁定在这个比例上,特别是在小说的设定和《老人与海》一样特殊时。

但作为写作者来说,如果你写过的每一本书两性角色之间的比例悬殊到超过了1:4,那么这些书反映的便不是真实的世界了,读者无法从中感受到真实世界里的人物。

很多小说都有自传色彩,很多作家都会自觉或不自觉地根据自己的经历来创造角色。如果要研究作家的虚构作品和个人经验的关系,词频分析便可以为了解作者的思想提供一个入口。这确实可以帮助我们理解为什么男作家那么倾向于创造男性角色。根据自己的经验来创造角色有一个好处,能让作家有机会写他(她)们熟悉的东西。但并非说小说创作中的所有角色都应该建立在作者自身个性的基础上。伟大作家的技艺在于创造出令人信服的角色,作品中人物背景各有不同,人物行为也各有各的驱动力。

性别是区分角色的首要因素,从性别角度描写角色对某些作者来说是难以把握的,颇具挑战性。对于和自己不同性别的角色,作者得写出令人信服的行止和谈吐,让角色与读者心中的理解和期望一致。如果沿用刻板印象的陈词,或者把人物过度简单化、扁平化,很快就会让读者生厌,把书抛到一边。

观察作家如何描述和自己性别不同的角色是一个新的角度,能够让我们了解人如何做出选择,有哪些下意识的既定观念会影响我们看待他人以及书中的人物。

如果你是一个作家,你要写一个和你自己性别不一样的角色,如何才能使这个角色真实可信?你要确保自己对这个角色的思维与行动的描述能反映出角色的世界观,让他(她)开口说他们会说的话。否则,你的虚构就站不住脚。

本·布拉特检查所有的作品后发现,有几个词,作家在描述异性角色时很少使用。第一个是Fear(恐惧),第二个是Sobbed(抽泣),第三个是Kissed(吻)。

男作家作品里的男女角色都会Fear,但女作家写男性角色时恐惧则要少得多。在300部抽样作品中,Sobbed并不是一个常见的词,却很能揭示男女之别。女作家用这个词来描绘男女角色,男作家却不用这个词来描绘男性角色。如果“真男人”是不哭的,那虚构的男人也不应该抽泣。

而Kissed这个词是最有意思的了。男作家笔下,女性比男性更经常Kissed(吻)别人,而女作家的作品里正好相反,男性更经常“吻”别人。这可能暗示着作者希望实现的心愿。不管原因为何,但有一点很清楚,在性幻想这件事上,男女的想象并不完全一样。

如果一位写作者想把握男女角色的性格,吸引更广泛的读者,了解男女作家如何描绘这个世界、如何用不同的方式来描绘男女角色,将获得很大的裨益。写你所知很重要,但不从他人的角度思考,会让一个作品走向失败。

某些作家,比如曹雪芹、沈从文在这个方面有惊人的天分,他们对异性的心理洞若观火,笔下的女性角色在文坛上放射出璀璨的足以超越时空的光芒。一般写作者可能没有这么高的天分,但是不断拓展自身对于文学的想象,是可以实行的。一个成熟的写作者对于人类的情绪反应,是有透彻的理解和观察的,并且可以巧妙地应用于写作中。

我想伍尔夫是对的,任何作者,只要在写作时考虑自己的性别,就无药可救了。

简单挺好的,不必困惑于罪疚的快感

上世纪中叶,美国的阅读教学曾发生过一场革命。这场革命的先导人物鲁道夫·弗莱施提出了一个数学公式——弗莱施-金凯德阅读难度等级测试(Flesch-Kincaid Grade Level test),可以用来测试任何文本的难易度。公式本身很简单,先给两个数字以不同的权重,然后加在一起。

本·布拉特想测算各类作品的阅读难度。他搜集了1960年至今《纽约时报》畅销榜首的所有作品,一共563部,并用弗莱施-金凯德公式计算难度分值。

计算结果显示,和美国国情咨文一样,这些书的复杂度在过去50多年间也在持续下降。现在的畅销书排行榜上多是比以前更为简单的小说。如果你利用畅销榜单来选择读物,你读的书的阅读难度可能远不如四五十年前的上榜作品。

这种变化可能有两个原因。一是畅销书里更简单的句子和单音节词越来越多了。另一种可能是,《纽约时报》的畅销书排行榜变“笨”了。就如《卫报》所说,越来越多“笨”类型的书登上了排行榜。本·布拉特将其称之为“罪疚快感”理论。

如今畅销榜单上的罪疚快感型小说比过去的多,这是毫无疑问的。但严肃文学作品的阅读难度并没有发生根本性的改变,只是作品的句子长度和单词长度没有人们想象得那么复杂。

罪疚快感型小说越来越多,并不是畅销书阅读难度下降的唯一原因。按照畅销书的不同类型进行分析,能发现这些通俗类作品本身也在不断趋向简单。惊悚小说变“笨”了,言情小说变“笨”了,各种类型的通俗小说全盘“笨化”。

现代畅销书中不光有更多的罪疚快感类作品,而且作品的难度也在下降,让读者越来越为自己充满快感的阅读感到内疚。《纽约时报》想促进作品多元化发展,力图建造一个专为文学类作品设计的避风港。但事与愿违,特意开辟的“精印平装书榜单”没有实现初衷。情色小说《五十度灰》《五十度黑》《五十度飞》这三本书加起来已在榜单上停留超过100周。换句话说,优秀的畅销书可以打破畅销书和严肃文学之间的次壁。

其实根本不必为爱读或者爱写罪疚快感型小说内疚。

简单挺好的,因为可以让更多的人阅读。蕴含力量或富有文学意味的作品不一定非得复杂。个中翘楚代表便是我国唐代诗人白居易的作品了。“绿蚁新醅酒,红泥小火炉。晚来天欲雪,能饮一杯无?”这样的诗句简单自然,又有无尽的美和韵味。通俗易懂、平易流畅、老妪能解,白居易的诗歌能跨越阶层壁垒,达到雅俗共赏的地步,甚至打破了作家的主场优势,在平安时代的日本广为流传。

从读者的角度来说,人们需要广泛的、难度不一的作品来满足阅读需求。大多数畅销作品并不复杂,也是合乎逻辑的。

对此,凯鲁亚克的话值得深思:“有一天,我将找到恰当的话语,而且这些话语将是简单的。”

在上述法则之外,还有少用副词、少用感叹后、少用修饰词、善于制造悬念等规则,我们需要寻找规则,也要寻找规则的例外。然而,这只是起点,终点是不存在的;这也只是手段,捷径根本不存在。读完《纳博科夫最喜欢的词》,我更加确信,写作不是一门技艺,也不是某种你为了它而学习技能然后继续制造的东西。它必须来自某种深刻的冲动,深刻的灵感。