作者:小艾

微信公众号:xiaoshangbang 微博号:小商帮

版权申明:本文为小商帮原创,转载请务必添加来源和作者

小商帮:新经济,新科技,新服务,新模式

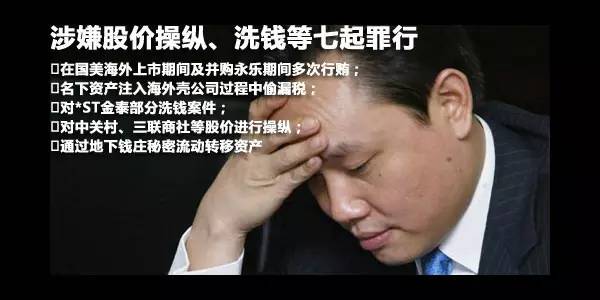

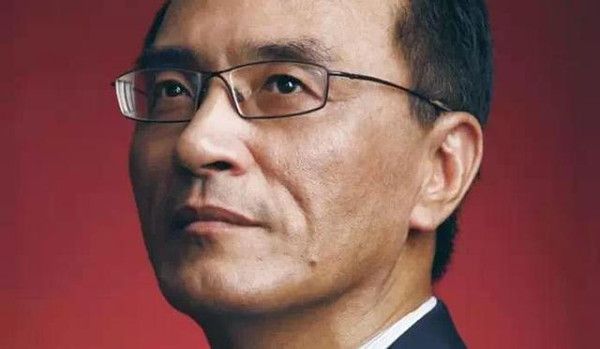

2017年以来,关于黄光裕会在今年被提前释放的消息一直在媒体流传,而2017年3月,久未谋面的陈晓突然又被媒体捧上了头条,国美向陈晓索赔4900万的消息不胫而走。自2010年以来,陈晓与国美的恩恩怨怨一直牵扯不清,乃至于2011年3月陈晓从国美离职之后,到现在整整6年,国美依然要向陈晓索取巨额赔偿。而在老百姓的口中,陈晓是一个彻底的小人,引入贝恩资本,并与黄光裕家族进行股权争夺大战,希望趁着黄光裕入狱的机会,把国美的控制权抢到手。那个时候,“做人不能太陈晓”,就成了现代版引狼入室的代名词。

而故事的主角黄光裕和陈晓,这两位枭雄人物,都曾经叱咤商场,并且在两家公司合并之后,经历过一段被外界认为非常甜蜜的蜜月期,只是,随着2008年11月黄光裕被带走调查,一直到2010年被判处有期徒刑14年,惺惺相惜的英雄变成了争权夺利的仇敌,经过几个月的明争暗斗,最终以黄光裕胜出而告终,陈晓不仅被迫离职,还在民间落下了恶名。

陈晓离职之后,本来以投资人的身份过着几近隐秘的生活,然而,2011年的一起在陈晓眼中认为是“朋友之间私下聊天”的采访被搬上了报纸,陈晓因为发表了对国美不利的言论而被追责,国美方面在2016年讨回1000万的“封口费”之后,于2017年再度发难,要求陈晓赔偿对国美造成的名誉损失4900万元,时至今日,该案件仍然在进行中。

撇开一些传闻,例如说黄光裕与陈晓之间曾经如何的亲密无间,我们按年份来看看两位枭雄的一些轨迹:

陈晓,1959年出生于上海;

黄光裕,1969年出生于广东汕头。

1985年,陈晓开始了家电销售;

1987年,黄光裕与哥哥黄俊钦在北京开办了第一家“国美电器”;

1992年,陈晓担任某国营家电公司常务副总经理;

1993年初,国美电器发展到了5,6家门店,两兄弟分家,黄光裕拿到了国美电器的牌子和几十万的现金;

1996年,陈晓开创永乐家电;

1999年,国美电器在全国88个城市开店330家;

2003年,永乐家电引入美国摩根史坦利的战略投资;

2004年,国美在香港借壳上市,黄光裕稳定首富;

2005年,从2003年到2005年,永乐收购了广州东泽和台湾灿坤在内地的半数门店;

2005年,永乐在香港上市;

2006年,国美与永乐合并,实施双品牌运作战略;

2007年,国美收购大中电器;

2008年,黄光裕因商业犯罪被刑拘;

2008年,陈晓任国美集团总裁兼任董事会代理主席;

2009年,陈晓出任国美电器董事局主席,同时兼任总裁;

2009年,陈晓引入了贝恩资本,后者被认为是陈晓的同盟;

2010年,国美并购库巴网,加强线上渠道的布局;

2010年8月,陈晓与黄光裕彻底撕破脸,进行了董事会控制权的争夺战;

2010年9月,陈晓赢得董事会主席职位,黄光裕的手下与陈晓站在同一阵线;

2011年3月,陈晓被离职;

从90年代到2008年左右,正是中国家电零售产业风起云涌的时代,从一开始的国美、苏宁、永乐和大中四强争霸,发展到后来网上3C产品崛起,刘强东挑战四强,再到四强中国美合并了永乐和大中,几乎所有人都认为国美将彻底击败苏宁,成为中国家电零售的最大霸主时,黄光裕因为商业犯罪被捕入狱,国美的神话戛然而止。

在2004年到2008年期间,黄光裕曾经三度问鼎中国大陆的富豪榜榜首,当时的风光跟现在的王健林和两马相比有过之而无不及。然而,历史定格在了2008年,黄光裕的首富宝座在这一年被定格后,再也没能重新崛起,一如国美的股价,这些年来一直在低谷徘徊。

如果从陈晓2011年4月离职后,“跟朋友”发表了一些关于国美股票不值得投资的事件算起,2011年8月,国美股价到达了3.691元之后,到现在为止,再也没有达到过当时的高点。从这个意义上来说,陈晓当时逃在了顶部,而国美“被诅咒”之后,股价再也不复往日的辉煌,陈晓的诅咒让黄光裕家族心中有一股恶气,从而导致了多年的连环索赔案件,从结果来看,想必陈晓心中是非常后悔的。

我们回到2008年去看一看,黄光裕被刑拘之后,国美发生了什么。

黄光裕被捕后,当时银监会甚至单独发文,警示国美系统将要出现的风险,令商业银行谨慎给国美贷款。而像国美这样的体系,一旦银行停贷,实际上就意味着血脉被切断,再加上资本市场上的步步紧逼,当时的国美几乎时时刻刻都有可能消失灭亡。

银行收缩信贷,不愿放款,供应商也不愿供货给国美。当时公司现金流从100多亿元快速萎缩成10亿元,一时间面临着资金链断裂的风险。当时的情况是,公司内部人心惶惶,公司外部极度的不信任,对于国美而言,这是一个成立以来最为严重的生死局面。

这对于高度依赖资金的电器行业是非常致命的,这么多门店,这么多员工,这么多的供应商款项。陈晓在后续接受记者采访时回忆说:“每天过得都像一条绷紧了的橡皮筋”,“那个时期的根本目标是保公司,与此同时,以此为契机觉得需要思考公司的转型和改革。而那段时间我的压力是最大的,一个策略不对,就可能会毁掉整个公司。”陈晓说,“我们当时几乎每天都在想尽各种办法来说服银行、股东、投资人要对我们有信心,即便是黄不在了,国美体系依然是可以为他们创造价值和利益的。”

在对外的态度上,陈晓团队一致声称黄光裕被捕事件对国美的运营没有实质性的影响,因为国美是一家上市公司,并非黄光裕一个人的公司。这个表态当时得到了包括杜鹃在内的黄氏家族成员的认可,毕竟,此时做割裂对公司而言是最为明智的选择。

而对内方面,陈晓则动用自己的关系,找到了贝恩资本。

虽然有很多版本的传言描述认为,黄家的成员对于贝恩资本并不满意,因为贝恩要与国美签订的协议过于苛刻,不过,小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)认为,在当时的情况下,首先愿意投钱的资本方本来就不多,毕竟灵魂人物被抓,对于公司而言,影响力可能是致命的;其次,即便有投资公司愿意投资,其条件并不一定比贝恩更加适合;第三,黄光裕家族成员很可能找不到更合适的投资方。

所以,不管满意不满意,贝恩资本的救命款,极有可能是当时国美主要的选择。(虽然不是唯一的选择,但主要投资者是贝恩。)

很多人不知道的是,在黄光裕被带走之前,国美的现金流已经陷入了危机。

2008年11月17日,黄光裕和财务总监周亚飞被相关部门带走调查。紧接着,国美财务遭遇麻烦,资金链吃紧,且还面临赎回一笔可转换债券的压力(国美此前在2007年5月发行过一笔46亿元的可转换债,持有人可于2010年5月要求国美赎回,而截止2008年末,其应付票据及银行借贷已达86.57亿元,而应付账款及应付票据更是高达129亿元。)。

同时,2008年正值全球金融危机,市场现金几乎枯竭,国美电器内外交困,陷入崩溃边缘。

2009年1月,陈晓正式接替黄光裕任国美董事局主席。

接任主席后的陈晓,首先面对的就是国美资金枯竭的问题,所以,陈晓做了几件事情:首先,与多家外资股东进行沟通,确保股东层面不出现动荡;其次,聘请嘉诚亚洲作为财务顾问,广泛邀请国内外投资机构进行引资和增发的谈判,最终在3个月后,敲定了最后的投资方贝恩资本、华平基金和KKR。当时的国美电器CFO方巍表示,“我们的确接触过十多家机构,但最终锁定了3家,最后又在3家中间选择了方案最能平衡各方利益的贝恩资本。”最后,陈晓为首的管理层在对外的口径上,一致以经营正常的口吻来稳定投资者,确保公司的利益。

值得注意的是,国美的原有的几个占比较大的投资方:摩根大通、大摩、Capital Group等几大外资股东都被排除在了这次的入围名单之外,可见黄光裕家族对于控股比例是相当看重的,当时的黄光裕家族股份仅35.55%,而前5大外资股东的占股比例达到了41%。

2009年4月,经黄光裕同意,国美电器公告,将进行债务重组,人选分别是贝恩资本、华平基金、KKR,其中,以贝恩的规模最大。

2009年6月22日,国美电器与贝恩投资达成投资协议,贝恩以18.04亿元认购国美的可换股债券。随后,贝恩资本将18.04亿港元国美电器可转换债券全部转股,共换16.66亿股,占总股本的9.98%,成为当时仅次于黄光裕的第二大股东。

贝恩的董事总经理竺稼在签署投资协议的发布会上表示,“这是他签署的投资协议中引发最多关注和争议的一次,也是风险最大的一次。”

引入贝恩之后的国美,不仅从贝恩得到了18.04亿港元的现金,而且贝恩作为国美的独家包销商,承担了国美向现有股东公开发售新股进行融资的业务,该项业务为国美带来了不少于32.36亿港币的资金。这样,国美的46亿可转债缺口终于得以补上,避免了破产的厄运。

有了资金输血的国美,在复牌之后,开盘当日暴涨68.75%,一扫之前连续下跌的颓势。从2009年6月到2011年8月,国美的股价维持震荡上涨的格局,从最低的0.862元,最高涨到了3.691元。

从黄光裕被捕之后的情况来看,陈晓的做法无疑尽到了一个职业经理人的责任,确保了公司在破产边缘能够起死回生,这一方面肯定是有过贡献的。

当然,如果不是陈晓,比如说是张大中,甚至是杜鹃,在当时如果成为董事会主席的话,会不会比陈晓做的更好,这个只能是作为猜想了,在当时的情况下,不管陈晓做的是否完美,至少做的方向是对的,结果也是好的。

不过,即便如此,在后续黄家以及媒体的描述中,陈晓引入贝恩资本则是有很大“私心”的,当时的国美与贝恩签订的协议包括如下内容:

1.陈晓的董事局主席至少任期3年以上。

2.确保贝恩资本董事人选:根据国美电器与贝恩资本达成的协议,国美电器需尽力确保贝恩资本方面的董事人选,并且不得提名任何人接替贝恩资本所提候选人。如果国美电器违约,贝恩有权要求国美电器以1.5倍的代价即24亿元赎回可转债。

3.与现有团队锁定。协议规定,如果陈晓、王俊洲、魏秋立3个执行董事中2个被免职,就属于触发国美违约的特殊事件。

4.陈晓以个人名义为国美电器做贷款担保,如果离职将会解除担保。根据国美电器与贝恩签订的可转债条款,只要在银行出现1亿元的不良贷款就属于违约事件,所以陈晓被免的结果很可能触及违约条款,贝恩可因此获得1.5倍赔偿,国美电器则损失24亿元。

对于这些条款,黄光裕家族的人在后期与陈晓决裂时,认为这是陈晓野心的体现,陈晓在国美危机关头,引入的贝恩资本,本质上是要确保陈晓自身的利益,要与资本共进退,从而在国美谋求稳固的主席位置。

不过,敲定这些条款时,是经过黄光裕同意的,所以事后说这是陈晓野心的体现,引狼入室,精明如黄光裕,在当时会看不出来?

当然,在媒体上,你永远能找到当年黄光裕并购永乐之后,对陈晓有多好,给的待遇有多高,对陈晓有多么的信任。只不过,作为一个35岁就成为首富,久经商场多年的老手而言,这样的传言其实是非常可笑的。至少按照陈晓的说法,在永乐被合并之后,陈晓出任国美职业经理人,当时黄光裕与陈晓在经营方面有着很大的分歧,随着两人矛盾的计划,2008年陈晓一度想卖掉所有的股票,回上海做私募。只不过,最终2008年黄光裕的被捕,让他没有时间再去想这些事情。虽然陈晓的描述不一定都对,但两家体量相差并不算太大的公司并购后,两个老大相敬如宾的情况是非常罕见的,一般都会以被并购方老总离职而告终。当然,张大中的情况不一样,大中与国美的体量差距很大,后续作为职业经理人应该也是能接受的,一如俞永福之于阿里巴巴。

在资本方贝恩资本的眼中,对于签订这个协议的说法则是:“在其他机构都无法保证大股东控股的情况下,我们表示同意这一条件(保证黄家大股东的地位),但是我们也必须保护我们自己的利益,在全球所有的投资中贝恩资本都需要在董事局有自己的席位,这并非是针对国美电器做出的特殊规定。至少为什么是3名,那也是特殊情况下我们必须做出的选择。”

竺稼还指出:“对于大股东方面我们并不了解,我们比较了解的是国美电器的管理层,保持管理层的稳定是我们投资国美的基本前提之一,所以有了上述的条款,而陈晓在2009年初为了让国美电器渡过难关使用自己的股权和资产进行质押为国美电器融资,当然这一担保需要特殊条款的保护。”

按照贝恩的说法,在黄光裕被捕的情况下,由于接触不到黄光裕本人,接触到的只是陈晓为首的管理层,签订的这些条款,是希望陈晓为首的管理层做出一些担保,并确保管理的平稳性。从贝恩的说法来看,陈晓不仅不是因为个人的野心,反而是为了公司的生存,不惜以个人的股权和资产进行质押,确保融资成功。

事实的真相到底如何,不在旋涡中心的人不会明白,而坊间的种种传言,也仅仅是传言罢了。至少从双方的描述来看,讲的都不一定是真话,否则后面就不会发生那么多的事情。比如说如果黄家不认可这个协议,黄光裕肯定是不会同意签约的,比如说陈晓跟贝恩如果仅仅是单纯的管理层与投资方的关系,那么后续也不会发生董事会主席的争夺战了。所以,大家在后面说的话都有水分。

渡过危机之后的国美,再度迎来了黄光裕和陈晓在经营理念上的争执。

陈晓推出了大规模股权激励,把当时已发行股本约3%的股权授予105名高管激励方案总金额近7.3亿港元,这不仅创下中国家电业记录,激励范围也至为广泛,覆盖了副总监以上级别。

这种股权激励方案,到底是为了国美在危机后,能够稳定军心(当时的苏宁电器已经提前提出了股权激励方案,国美电器在当时如果不跟进,确实有可能引发高管的跳槽热潮),还是为了稀释黄家的股权,并且收买人心,或者两者都有,作为外人其实很难知道。

但黄光裕迅速反击,否决了这一提议。

股权激励以及贝恩资本提出三名非执行董事的方案,成为黄光裕和陈晓正式交战的导火索,因为这很有可能会动摇黄家在国美的股权根本。

2010年5月,在国美股东大会上,隐忍已久的大股东黄光裕突然发难,反对贝恩资本提出的三名非执行董事。随后董事会又重新任命竺稼等三名为非执行董事,这等于是否决了股东大会的决议,也宣告陈晓与黄光裕矛盾公开化。

2010年9月28日召开的国美股东大会上,黄光裕要求撤销陈晓等人职务的提案没通过,但他的取消董事会增发授权却通过了,大股东地位得以保持。

为了确保国美整体的利益,显然其他董事会的成员做出了让步。他们并不希望看到黄光裕和陈晓之间爆发战争,有意思的是,董事会做出的决定是对双方各自让步,而不是偏袒某一方,这说明在董事会的内部,对于黄光裕和陈晓的支持几乎是一半一半的,考虑到黄光裕家族的势力,刨除这方面的势力之外,董事会成员对于陈晓的支持率是非常惊人的。这里还需要说明的一个细节是,当时国美的管理层中,原国美黄光裕的老将,很多都是支持陈晓的。当然,在一些人眼里,这些“被策反”的老将们都是白眼狼。

2011年3月,随着贝恩资本态度的转变,陈晓被迫离职,回到上海。

有意思的是,与外界普遍认为陈晓是“白眼狼”的形象不同的是,陈晓回到上海后受到了20多位上海当地商业领袖的热烈欢迎,并专门为陈晓成立了一家叫新沪商的公司,陈晓担任董事长。目前,该公司据悉已经有了几百家上海当地的商界成员单位加入会员。而媒体曾经渲染的“陈晓执意出售永乐导致与永乐高管不和”的传闻,在陈晓回到上海后也被击破,因为永乐的前高管和员工经常会去拜会陈晓。所以,你从媒体看到的东西,很可能带有很强的主观情绪,与事实并不一定符合。

这里其实还涉及到一个问题,上市公司大股东如果没有绝对控股,那么公司的其他高管是否能够联合资本方来取得公司控制权,或者争取更多的董事会席位?

从理论上,这种情况当然是可以的,毕竟作为上市公司而言,如果不是控股股东,股权的收购只要是合法的情况下进行,就没有任何的问题。

但从道义上来讲,分歧就会非常严重了,毕竟国美有着黄光裕深刻的烙印,很多人都认为它是姓“黄”的,一旦公司其他高管与资本方组成联合体,能够战胜黄光裕家族在董事会的席位,在道义上就是“白眼狼”一类的角色。

实际上,在公司股权纠纷方面,抛开道义因素不谈,比国美要狗血的多的案例还有的是,比如雷士照明的案例,还有就是资本市场上此起彼伏的举牌案例,如宝能和万科。

与一边倒的媒体鞭挞相比较,陈晓在之后接受采访时说:“你想要帮他们,而他们却反过来要打击你,不被人理解让我备感痛苦。而且,当时我也不是一个名正言顺的领导者。”当时,有媒体甚至用“捆绑人心”、“企图篡位”这样的词汇来形容陈晓的改革。

“一开始,我并不理解他(黄光裕),因为我想无论我做什么,受益的总还是他的公司,为什么还要反过来反对我?毕竟,保住公司的利益是我做事情的第一出发点。可后来冷静下来的时候设身处地地想想,他当时在那样的环境里面思维方式是不一样的,那个时候他可能认为钱并没有那么重要,换做我,也可能会想要把公司利益与自己捆绑起来。这两年我开始渐渐地理解他,毕竟当时当势,我想要做的和能做到的,并不一定是他最需要的。”陈晓说。

从这些采访中可以看到,至少陈晓方面表面上对于当年的事情已经有所释怀,并认可了黄光裕当年思考问题的方式。

不过,黄氏家族显然对陈晓有着切齿的痛恨,这种痛恨从陈晓离开时就已经表露无遗:“陈晓先生以私人理由辞去董事会主席一职是一种理智的行为,也是国美股东的共同选择,只可惜走得太晚了……”,“陈晓先生在任期间,企业、股东和社会等方面蒙受了不可挽回的损失,重组后的国美董事会及大股东将会尽全力挽回这些损失,并尽快恢复与加强企业的核心竞争力。”

从旁观者角度来看,这样的评价并不客观,陈晓在任期间,不仅让国美起死回生,国美的业绩也出现了大幅的回升。当然,国美的旧部很多被“策反”,对于黄氏家族而言,确实造成了不可挽回的损失。

2011年5月,《21世纪经济报》发表的题为《国美事件再露面陈晓大爆国美财务漏洞》的文章,引发舆论关注。随后,《商界》杂志也刊发了《陈晓是与非》等文章。文章涉及陈晓对国美电器财务状况、经营模式和继任者评价等内容。

在国美看来,陈晓离职前拿过“封口费”1000万,不应该在媒体上造谣说国美的问题。而陈晓则辩称,自己并未授权任何媒体发表过任何相关内容,部分题材只是与朋友聊天时所说,并没有拿到台面上说。

案件经过漫长的审理,最终以国美胜诉告终,2016年,陈晓将1000万元支付给了国美。不过,有些离奇的是,陈晓起诉相关媒体未经许可就刊登文章,这样的上诉被驳回了。

2017年3月,国美仍然以此事件立案,要求陈晓赔偿商业损失4900万元,目前,这起案件正在审理过程当中。

后记

在黄光裕与陈晓的多年纠纷之中,陈晓作为一个被脸谱化的人物,实际上并非想象的这么“脸谱化”,国美也必须承认陈晓在当年的国美危机中居功至伟,没有陈晓以及其个人动用的人脉,国美能否成功渡过危机其实很难说。毕竟当时张大中和杜鹃以及其他高管并没有这样的人脉和能力。

然而,在股权问题上面,不管是野心还是真的为公司着想,或者两者兼有,员工激励方案和非执行董事的事件让敏感的黄光裕觉察到了可能存在的控股权危机。

黄光裕对于控股权的决心,远远大于所有股东的想象——宁可公司倒闭,也不能失去控制权。在这种决心之下,作为仍然是第一大股东的黄氏家族,最终取得了战争的胜利就并不奇怪,而战争的结果,除了陈晓的黯然离去,还有民众对于白眼狼的愤怒,这个标记或许将伴随陈晓的一生,成为其终身的遗憾。

在后陈晓时代,张大中接过了大旗,这些年国美的经营状况不温不火,这其实与大环境的发展有关系。而随着黄光裕即将出狱的声音不断加强,杜鹃也从背后浮出,成为了国美目前事实上的领导者。更为引人关注的是,国美在近期不断强调其“新零售”的战略,为黄光裕的王者归来做好了充分的准备,甚至,杜鹃还花巨资在美国买了一套别墅(难道黄光裕要改国籍?纯属瞎猜,不要当真)。

最后,很奇怪的一点是,以陈晓在黄光裕被捕危机中表现出来的精明强干,如果陈晓一开始的目标就是把黄家赶下台,而联合资本方上位的话,他怎么会不清楚自己的实力,哪怕联合贝恩,哪怕做了股权激励稀释股份,哪怕贝恩签订了24亿的赔偿条款,只要黄光裕决心够大,也仍然是远远不够的,毕竟黄光裕仍然是第一大股东,还有国美的商标权以及未纳入上市公司的300多家门店,陈晓强行要得到控制权,哪怕一时得逞,最终的结果也一定是陈晓输的最惨,这在双方争夺开始的时候,已经有很多分析文章进行过详细的分析,结论都是陈晓必败,陈晓真的是利令智昏,从而丧失了判断力吗?

来源:小商帮科技(公众号:xiaoshangbang) 转载请务必说明出处