奥斯卡最佳长纪录片《美国工厂》预示了这样一个趋势

内容来源: 本文为中信出版集团出版书籍《记忆的革命》读书笔记,作者张海洋 。笔记侠作为合作方,经出版社授权发布。

作者| 张海洋

封图设计 & 责编|白歌 第4548篇深度好文:3854 字 | 5 分钟阅读

精华笔记·人工智能

笔记君邀您阅读前,先思考:

- 如果人工智能取代人工,未来有哪些工作将消失?

- 科技会给人类带来怎样的改变?

- 人类如何才能适应未来的科技世界?

2月10日,第29届奥斯卡获奖影片揭晓,巴拉克·奥巴马和米歇尔·奥巴马夫妇成立的高地制片公司的第一部纪录片电影《美国工厂》(American Factory)获得奥斯卡最佳纪录长片。

影片的背景是2008年金融危机后的美国“铁锈地带”损失惨重,西部俄亥俄州代顿市,原本通用汽车在此设厂,上世纪曾因世界汽车制造业兴旺发达而一度繁荣。

然而金融危机后,该市经济上受到了重创,通用汽车工厂倒闭,当地失去了10000份工作,出现了2000个失业家庭。

2015年,一位来自中国的企业家曹德旺在通用汽车工厂旧址上投资修建了福耀玻璃工厂,重新雇佣了当地的美国工人,开始生产汽车玻璃。

美国社区民众对中国投资持积极乐观的态度,甚至非常感谢中国投资商。但是,在生产过程中,因中美双方在工业模式、企业管理、文化习惯等方面的差异,再就业的美国工人当中,有很多人逐渐开始由感恩到抱怨,嫌工资太低,加班,受了工伤,不被尊重等等,部分工人按照既定的工作思维,坚持要组建工会。

而中国的老板和管理者们却充满无奈,由于美国的工人生产效率太低,工厂一直处于亏损状态。不过,最终大家弥合了分歧,并在全球化过程中受益,自2018年开始,在美国的福耀玻璃工厂终于开始盈利。

从这段公开的影片简介里,我们看到了的叙述是迎合中国人一贯喜欢的“大团圆”“大圆满”“皆大欢喜”。然而事实真是如此吗?

这部影片于2019年8月21日在美国上映,豆瓣评分8.3,有55098人参与评价。随之引发的热议话题,诸如“工会问题”、“8小时工作制问题”、“时薪差异化问题”还在其次,最让人触目惊心的是纪录片记录的现实,从中反映的,在AI智能时代,人工大量被取代的不可逆转!

一、人为什么会被机器取代?

随着工作安定下来,美国工人们开始思考做这个工作值不值,自己为什么要那么累,各种抱怨也随之而来。一些意见领袖开始持续奔走呼吁建立工会,演讲现场群起潮涌。然而,向来温和的企业家曹德旺却坚决抵住压力,不允许自己的企业进驻工会。

影片中有这么一个情节:美国工厂里,管理层的中国人在车间里,在正在工作的工人旁边,用汉语讨论着要用机器取代工人。

用机器取代工人,不会再有抱怨,更不会有8小时还是12小时工作制之争,可以随时无限制加班,更不会有耗费大量时间和精力来安排的培训,也不会有受限于人工技能高低和精力、健康等不可抗因素所导致的效率不稳定——如此看来,在劳动密集型产业,用机器取代人工居然是大势所趋!

无独有偶,此前任正非在接受央视《面对面》采访时,就曾说:

“未来20年人类社会一定会发生巨大变革,未来很多职位将会全线被机器人所替代,现在可以去华为手机的生产线看一看,生产一部手机只需要20秒,这是前所未有的。”

在任正非看来,“未来必要要接受至少大专以上高等教育,英语好,不然就意味着做工人的机会都没有。”

二、AI越来越像人,这是大势所趋

人工智能留给我们的时间已经越来越少,过去的一年,有科技大牛盘点了人工智能前沿十大成就。其中有三点尤其让人印象深刻:

其一是闻名世界的机器人Sophia,她有着高度仿真皮肤的外观材质,可以通过摄像头捕捉与之对话的对象的表情,做出与之相适应的喜怒哀乐的表情,进行智能交互式对话。

Sophia出现在各种场合接受采访,甚至曾扬言要毁灭人类——虽然随后她说是开玩笑,然而对于机器人能够像人一样思考,有自我意识后会取代人类的推想,一度引起热议和恐慌。

另一个是AI的情感识别技术,这也是机器人有心理活动的一个例证。如下图(↓)是日本SBRH研发的Pepper对人的感情识别。机器人得以获得类似人类的观察、理解、反应能力。

第三个就是自动驾驶技术,提供自动化、智能化的装载和运输,并进行道路状况测试、智能识别和做出应对等。

人工智能专家李开复曾推测,未来15年内,人工智能和自动化将具备取代40-50%岗位的技术能力。其中主要集中在重复性劳动,有固定脚本和对白内容的多种互动(如客户服务、电话营销)、相对简单的数据分类工作,或简单思考就能完成的工作(如文件整理归档、常规行政工作),大量数据处理和规则明确的工作如会计等财务系统工作,还有那些不需要与人进行大量面对面交流的工作(如分拣、装配、数据输入等)。

那么,什么样的工作是不容易被人工智能取代的呢?

一是需要大量投入创意性的工作,如科研人员、作家等。

二是具备复杂性和战略性的工作。如企业家等。

三是与人打交道,需要富含同情心、同理心的工作,如护士、康复医生、心理医生等,人们不会完全信任机器,注定了这些工作只能由人来担任。

然而,我们怎样才能胜任创意性的工作,具有战略性的眼光和格局,具备丰富知识、灵敏应对需要富有同情心、同理心的工作呢?

答案在于人的大脑!

不管有多少公知、意见领袖、科技大牛信誓旦旦地宣称未来人工智能会取代绝大部分职业,但一个无可辩驳的事实是:AI的前进道路,仍然是向着越来越像人的路上一路狂奔,而人的大脑却是这宇宙当中最精密和玄奥的器官。倘若我们善加利用,与时俱进地有针对性的训练我们的大脑,未来的我们仍然会牢牢占据主导地位。

三、人类被淘汰却始于像机器一样记忆

大脑教育专家张海洋每每于公开场合,最常提到的一句话就是“我们身怀绝世珍宝而不自知,你的大脑超乎你想象。”

然而,现实生活中,我们是怎么用脑的呢?是把自己当机器一样去刻录。

有一部反映中国当代中学生生活的纪录片,其中有一个镜头:一位成绩中等却十分刻苦、一天学习超过12小时的学生,一大早就在阳台上背单词,一个简单的nut(坚果),她不断地重复:“n-u-t nut 坚果”就这么一个简单的单词,她反复读了十几遍却仍不确信自己能记住。

这个场景是否大多数人觉得熟悉?不错,这就是我们大多数人最常用的学习方法:死记硬背。只要是文字表述的学习资料,我们几乎是条件反射地去反复读,去死记硬背——就跟拿着刻刀在木头上雕刻一样辛苦。

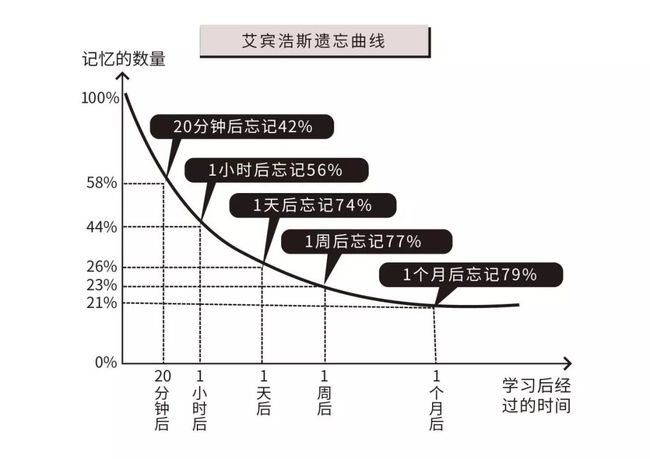

即使是这样,我们仍难逃艾宾浩斯遗忘曲线规律。如果不进行有规律的复习,学过的东西很快就会忘得一干二净。相较于学习的辛苦,最痛苦的莫过于辛苦之后,忘得干干净净的一无所得。

怪得了谁?我们把自己当做机器,还是最落伍的刻录机,那就别怪时代淘汰你连招呼都不打。

四、把图像记忆变成学习时的条件反射

文字、声音、图像这3种信息出现的顺序,构成了我们的大脑学习链:

在对文字的学习过程中,记忆的方式主要是两种:声音记忆与图像记忆。而声音记忆的黄金期,是从出生一直到10岁左右。10岁之后,大部分人的声音记忆能力开始下降,记忆效率越来越差,很多内容即使读了许多遍,也记不下来,这就是我们前面讲到的大部分习惯的死记硬背式记忆。

而图像记忆则不然,婴儿来到世间,睁眼看世界,生来就被赋予了强大的图像记忆能力。基于生存的需要,我们对世界的学习和认知是一个漫长的过程,贯穿终生,因此,图像记忆能力会一直持续。

很多人深有体会,看完一部好看的电影,多少年后还会记得其中的精彩细节。而这个长效记忆是无关年龄的,这就说明图像记忆能力的强大以及更恒定。

此时,人们也许要问艾宾浩斯遗忘曲线规律,图像记忆是否也不能幸免?事实上艾宾浩斯遗忘曲线更多描述的是无意义音节的遗忘规律,而我们通常所学的知识,都是有意义的。

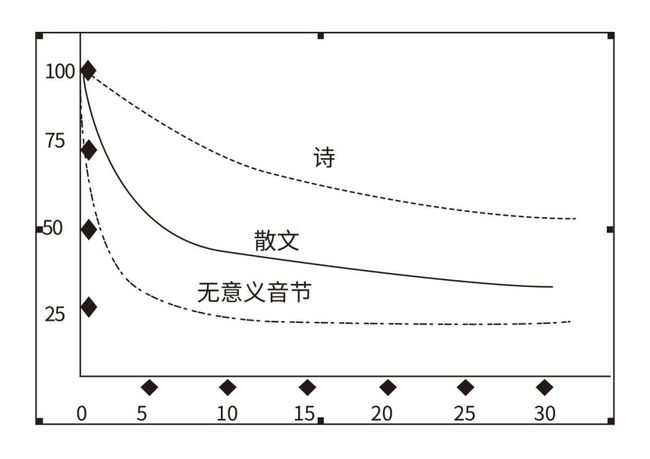

与之相对应的,还有一个艾宾浩斯散文和诗等作为实验材料,得出了遗忘速度不一样的曲线:

原理何在?就是出在图像上。无意义的音节,完全没有图像,纯粹是声音记忆,当然忘得快。心理学家研究表明,人们在记忆无意义信息的时候,短期记忆的容量通常在7个左右,超过7个就很难一次记住,需要重复多遍。

诗歌与散文,人们在朗读和阅读时,大脑里会自然而然反映出丰富的图像,而当人们再次回忆时,也是先反映出图像,再记起字句,且根据图像的丰富程度,遗忘速度随之放慢。

所以,记忆效果其实主要取决于图像!如果你的思维足够活跃,这时候你已经会得出:

知识的积累取决于涉猎的广度和深度,然而最终却是要着落在记忆能力上——重拾我们与生俱来的图像记忆能力,并将之化为学习时的条件反射方式,才是从容应对一切挑战的致胜秘笈!

五、我们需要一场记忆的革命,

与技术、知识和万物互联相适应

值此人工智能崛起、传统职业日渐消亡的时代,我们是如此迫切地需要一场“记忆的革命”,与技术、知识和万物互联相适应。

把图像记忆法应用于学习当中去,让知识成为条件反射,经由这样一套扎实完整的训练下来,在AI还只能或者相当一段长时间内,在类人的发展征途中蜗索爬行的时候,是我们足够的底气和自信的力量之源!

如今,终身学习、刻意练习已经是大势所趋。对于孩子们来说,掌握好玩有效的记忆方法可以让他们好学乐学;对于为人父为人母的你我,不仅可以更好地帮助孩子学习成长,还能领悟成为学习高手,在社会上竞争力胜人一筹的奥秘,更游刃有余地应对生活、事业带来的挑战。

无论外界多么喧嚣浮躁,训练你的大脑,丰富自己的知识储备,是让自己立于不败之地的前瞻性的明智抉择。

如果你选择了这条路,那么你可以敞开怀抱热烈欢迎AI时代的到来,你可以畅享智能时代的种种高科技的便利。

未来已来,训练大脑刻不容缓,你,准备好了吗?

*文章为作者独立观点,不代表笔记侠立场。

笔记侠好文推荐: