一、信仰悖

宗教的传播无非干三件事:

1、使人相信神迹(各种人力难以实现的迹象以及神对人的许诺,如天堂、极乐世界、飞升、按需分配)

2、让人理解神谕(各种经文、法门,神学,哲理)

3、令人服从神旨(教规,戒律)

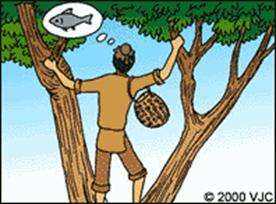

服从神旨为信教之后的事,传教是前两点在起作用。宣示神迹倒还好办,传教士都是些过江猛龙,本事恁大了!驱邪治病,解梦预言,强身健体,劫富济贫都可归为信仰带来的好处(神迹)。传讲神谕却有点麻烦,因为历史上,世界各国的文盲率都相当高,这些文盲通常又是为温饱发愁的底层人民,神谕往往讲不通。面向他们需要循循善诱,攻心为上。简单点说就是给人讲:你知道你为什么不幸福吗?信教你才会幸福。不信!你会很惨,现在不惨,死后也会惨。这是赤裸裸地威胁利诱!现在也不难看到这种情况:一人讲解着“舍得舍得,越舍越得”之类的道理,一群老头老太惦记着“得”在旁边拈花微笑。这是佛法吗?我说是胡扯(后文再论)。

与之相对的是:潜心研究神谕的是少数有文化的人,认可宗教并同意传播的是统治者,他们借此拥有对神喻的解释权(甚至是杜撰、篡改)。宗教在传播过程中不可避免地加入了传播者的思想。

神谕是最重要的,宏大精深,面对各种责难而不破的神谕是宗教传承不灭,且与邪教有区别的根本原因。

真信仰必须开悟神谕,最好的办法就是信神别偏信传教士。进一步讲,信神别信教;再深一点,信神启示的道理,别信宗教发展中演绎出来的“神”。其实,无论佛祖、耶稣、老子,都是大道的宣讲者,他们本身并不代表大道,他们只是迎宾领位。俗话说:师傅领进门,修行靠个人。岂能迷陷于师傅!

传教士也是人,对神的理解不一,才有这一宗门,那一支派。我看见好多信徒跪伏教庭,满怀对神的敬仰,却安受人的摆布。他们那虔诚的信仰无异于结婚把媒婆给娶了。

(补充说明:宗教越强盛,信众越广,传承越久,越堕落。1、强盛时有名利可图,别有用心的人会混入宗教或者利用宗教,给宗教掺沙子。2、信众最切身的体会是时代的变化,传承宗教要根据时局作一些迎合世人心思的说法,这是给教义掺沙子。3、宗教强盛,神职人员得到极大的尊重,这种尊重对多数人来讲,不能磨砺心性,反而持宠生骄。因此,宗教新兴时,大量的人卫道、殉道,苦行、苦修,末法时代多见坐而论道,出则殓财。)

二、求知悖

年少时读《论语》,其中有句:子曰:吾有知乎哉?无知也。当时我就想:这孔子也太虚伪了吧,无知你还收三千弟子当教育家?假谦虚!洒家一扁担敲你个脑损伤,了你无知的心愿。后来学电脑用五笔打字,字根表拿着背,还摆在电脑前,想不起时就看看。熟能生巧后,十指定位,盲打如飞,而字根表早已忘却。借用孔子的话,我知道字根吗?不知道啊!相信那些心算高手同样可以说一句:我知道九九乘法表吗?不知道啊!

不仅是孔子,很多大名享后世的圣贤对“知”的理解都让人觉得深不可测。如孟子的“望道而未之见”(周文王望着大道,却什么也没看见)“;佛家讲“知见障”(所知所见越多,魔障越多);王阳明说“吾辈求学,不求日增,但求日减”(减一分私心,多一分良心);老子更直接,一句话丢过来:“绝圣弃智”;庄子一贯比较调侃:吾生也有涯,而知也无涯,以有涯随无涯,殆已。(生命有限,知识无限,用有限的生命追求无限的知识,陷自己于艰难。)

苏格拉底:我唯一知道的是自己无知。基督教:扮机灵!偷吃那果子啦?你有罪!伊斯兰教:别说知识了,你的一切都是真主降示的迹象,得瑟啥?一边礼拜去!

这些圣贤不可谓“无知”,他们都曾求知,其中艰辛绝不会少于我学打字。他们是以“求知”的过程来追求“无知”的境界,这“无知”绝非白痴。“无知”的境界即《庖丁解牛》中“目无全牛”却以“无厚入有间”这一境界,庖丁先生完全可以说:我知道刀下有牛,却什么都没看见。(事物之外自然有见,相融一体时,手到拈来无须去找个知见。这也是孟子把“周文王待民如伤”说成“望道而未之见”的原因,他已经与民融为一体。)

再论“信仰悖”中提到的“舍得舍得,越舍越得”:宏观而仔细的看,有人舍,当然有人得,你有所得,即或是自身努力而得,认真去追探原因,也是某些人或物有所舍。不用知道这道理,已经在这道理之中,人活着自然是一辈子的“-舍-得-”循环,知道这道理反而容易迷乱。有了居心,为得而舍,混乱世事,皆由于此。若知道这道理却无居心,仍是自在活着,任由舍与得围着自己转,即可称为“无知”。

许多人勤学求知,求博得杂,求专得迂,求精深得偏执,越学越迷妄,只因未知有“无”。

三、修养悖。

这个世界上最让我发笑的莫过于“修身养性”了,总看见一大堆人热衷于“修养” 。他们追求心平气和,淡定从容。对,这是有修养的表现,表现……。当你真正无喜无怒,无忧无虑,无身外事,无理外欲时,估计会是这么个光景。问题是达到这一层次没有?绝大多数人都没有!才有“失态”这一说法。失的是态,他们曾经追求的那些心平气和,淡定从容,不过是“态”而已。修养并非天生的,否则,不用修不用养,要修要养得有一个循序渐进的过程。尚未淡然,却掩盖自己的情绪来伪装平和是拔苗助长,是修养的大敌,结果永远修养不够,一不小心便会失态。

大家通常会认为笑是好事情,怒是不良情绪。可是喝水时发笑会呛着,面对小偷扒手时,怒会使其胆寒。修养的过程并非是要掩盖自己的情绪,而是通达明白后,情绪循事而发,该笑时笑,该怒时怒,面对仇敌时,怨憎又有何不可?如果只是装模作样如老僧坐禅般寂然不动!也就练了个“态”出来。

修养的过程是磨练心性,需先将心性发挥出来,才有磨练的机会。磨练得越多,让人动心的事就越少,不动心自然无情绪,这是由内而外的事情。然而那些人的修养不过是在反复压抑情绪,按捺不住时自然情绪外泄,情绪外泄后自觉有失修养又反思己过,得到的结论是下次一定要努力控制自己的情绪,控制住便沾沾自喜,以为自身修养又进一步,哪知是“诚”少了一分?未动心自然无态,心已动别怕有态,有态无态在于心,身随意动,态有态无,皆可为“诚”。

不控制情绪当然不是好事,活在人群中不能任性,我们需要人群的认可,需要控制自己而获得他人的好评,需要“态”。扪心自问,我们为生存放弃了多少真诚?这是无奈,绝非修养。装逼是装给别人看,不能把自己装进去。只有认识到控制情绪不是修养,才能在事后反省自己当时为什么要控制情绪?而不是没有情绪?先求生吧!不再为生存发愁时,或许才能多一分诚意,多一点修养。

四、客观悖

客观一词听得耳朵起茧,客观已成为说教者的法宝,动不动就劝导别人要客观,似乎他自己很客观。哪来那么多客观?图像是光线的反射,声音是空气的波动,这都是能量在传送,人体器官捕捉到能量,经由神经到达大脑,然后处理为图像和声音,整个一主观过程,我要是不主观,连客观这个词也看不见,听不到。(平时讲的主观和客观是参照标准不同,其实都是主观。)

在西方哲学的现有体系内,事物的客观实在是不证自明的,即使你认为西方哲学已经智慧到可以全盘否定世界上其他民族的思想,也应注意到“客观看待事物”这样的说法值得商榷。例如:一株古树,摸摸不是假树,闻闻还有树脂味,再一看那粗壮的树干,不用谁来告诉我,也能判断出这株树在我出生前很多年就已经存在,它的存在肯定先于我意识的感知,而我感知到它的存在却是自己产生见解的先决条件,我的见解是在主观的基础上演绎发挥,再怎么客观也不能把主观给弄没了。(本段内容基于西方思想,东方的思想有佛道两家,大致意思是:一切都是虚的,包括我自己,虚我感知到的真实,与我同虚。意识、灵魂剥离身体或者说摆脱五感的影响时,才能印得本相。)

唯心主义从未否认过物的实在,唯物主义也未否认过心的感知,自诩的唯物者老在嘲笑唯心者漠视客观事物。即使世界是客观存在的,个人只能是主观的,客观只存在于自己之外,客观还必须主观来加以确认,自我意识或者说主观,是联系这个客观世界的唯一桥梁。(唯心唯物的划分,是几个导师在给思想贴标签,本文估且借用这一家之言。)

偏听则暗,兼听则明,偏听当然是主观,兼听也只是主观中的相对客观。从小就接受一种思想洗脑,偏听偏信的人,居然认为自己是客观的。

五、公德悖

每当有人觉得自己为公众做了好事而美滋滋时,我多少有点惋惜,这也算是做好事吧,还能败坏风气。公众只有一个团队需要负责,就是公众承认的政府。公德私授将危害整个社会的认识,从而让责任和权利缺乏一个明晰的关联者,结果引导社会公私不分,以私德乱公德。试问政府有德,怎会让老无所依,幼无所养?怎会让贫病无靠,灾难无救?私人成仁成义而让众人称颂,政府的公权公义公信于何地自立?不立,他们终会摭摭掩掩,粉饰太平。

在一个廉洁高效的政权治理下,个人不要为公众做事,应督促政府去做,让他们尽到责任,做好做尽他们分内的事,才能避免堕落腐化。(我要特别强调这一点,我看见某些势力长期发动群众做公家的事,久而久之,由红转黑。)

一个腐烂残暴的政权治理下,个人也不应该为公众做事,因为无药可救越来越烂时,多活一天就多痛一天,每做一件好事都是在为这个政权延寿,结果造成更多的人受苦。实在不忍心,悄悄做身边的,看得见的,可持续关注进展的公益。切忌声张,不能让大家知道这种地方有好人帮助,可以等救,乞活。

会有人这样想:政府能做的政府做,政府力所不及的地方,我来补充,谁叫咱心太软呢!问题是你凭啥认为他们力所不及?他们没看见的事,你可以通知,他们没钱,你可以追问钱去哪里了,如果财政透明,确实没钱也应由政府出面借债或者募捐。政府不理你,说明他们是逃避责任,你可以把政府的不作为公示于众并声讨。连公示于众都没办法,干脆啥都别管,宁愿自己没良心,也别花钱买良心,那会让人心开始变质,人祸滋生。

总而言之,私人行公德也叫公私不分,是良心商品化的开端,又是对政府的偕越。

六、和谐悖

假设我遇到邓超跟他聊天,我说孙俪是我欣赏的影星,邓说孙俪是他老婆。我们的看法不一致,却不冲突。换一下,我和邓超一致认为孙俪是老婆,这冲突就大了。

第一种说法:我和邓超是不同的主体,从不同角度看待孙俪,虽然都提到了她,说的却是两件无关联的事,即“水浒李元霸认为孙俪是他欣赏的影星”和“邓超认为孙俪是邓超的老婆”,当然无冲突。

第二种说法:我认为孙俪是老婆,意思为“水浒李元霸娶了孙俪且未离婚”;邓超认为孙俪是老婆,意思为“邓超娶了孙俪且未离婚“,明显是两件相互矛盾的事,只能有一个为真(当然是邓超为真),也就有冲突。这是同一角度看客体,表面看法一样,却因主体不一而产生的不和谐。

但是,我们的和谐往往是这几种状况:希望不同的主体从不同的角度追求相同的认识;要求不同主体的不同认识在观点上高度一致地展现给他人;在相互矛盾的不同观点中,左右安抚不去求真。结果,表面和谐,暗流汹涌……,悖!

七、争论悖

争论是一种友好氛围下的不同意见产生的争,越来越难以容忍对方观点而愤怒时,会发生争吵,争吵升级还会打架。避免冲突,应该让双方不要愤怒,如果让双方不要争论,好比鼻塞砍掉鼻子。因为争论是思想与思维模式的交流碰撞,没有争论,将处于闭门造车的状态下,并不是啥好事。

喜欢当和事佬的人永远难明白争论的价值,或许他自己经常因不同意见而愤怒才会导致他以“和”为贵。大家应该不难发现,意见不同时,真话较多,且论据更充分。耐心倾听,即使觉得对方的意见是错,也必会发现自己思维未到之处,这就是价值。每一场争论都将让自己看问题更全面。

经常还会有这类情况:事情紧急必须当机立断,此时自会终止不同意见的争论,采用某种办法先去办事。事情有了结果后再回想,会发现两种意见皆有可取之处,当时如果事情不急,让双方越辩越明,做事时只会更加有效。(我说的不只是甲与乙的不同意见,有时自己脑袋里也会有两种不同意见。有些人老爱怀疑别人居心不良,从不怀疑自己的判断是否合适,这正是脑袋里缺乏争论而产生的狭隘。)

然而大多数的争论却是害人害己,因为大家是以争胜心去面对争论,用结果去衡量争论,为和事而平息争论,都是在无法超越自我的状态下主动介入了争论的状态。这儿提出一个抽象思维方法,即:我是观众。我与你争论,只是我看见了“我在和你争论”而已,那么争论中自然会进入第三方视角,从而把争论看得更明白,且难以触发情绪。

争论就象和氏壁,打磨后才知是异宝。

十四悖:

七悖各自孕含新悖,因此称为十四悖。或者说,假使七悖不悖,必有新悖产生。因只应意会的他人思想精微处,总会被人为地实例化,目的是归于己用。

所谓仁者见仁,智者见智,见到的仁与智其实是见者在解读自己。人不可能不去与他人交流,一旦有所见,枝节横生,于是人性日趋繁杂。仁智者少,贪妄者多,在”劣币驱逐良币“现象的影响中,人品向下发展还能与新一代人兼容。这是文明一大悖。

我发现古今中外的智慧、思想、道理,最终会演化为满足人的果实让人采集。人类身不由己,人类并非人性的主宰,只是人性的看客,而人性的方向竟然是反人类的。