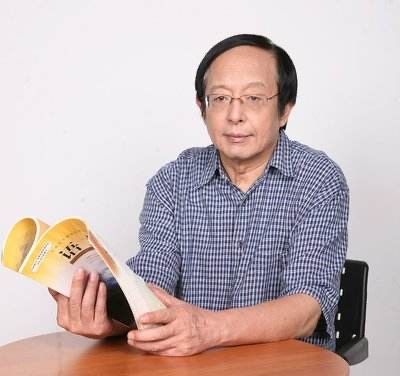

北京市特级教师,王大绩老师

伪阅读,就是“不阅读”

中国语文教学界的“伪阅读”

哪些语文理论“制造”了“伪阅读”

由衷感谢天南地北的,罗老师,张老师,对“伪阅读(“虚假阅读”)”提问。更加感谢德高望重的北京市特级教师王大绩老师,为一线基层教师留言答疑。老韩敬谢!

云南罗老师留言:

韩老师,一线教师“伪阅读”,缘于标准化命题考试和教师队伍水平低下。若这两个问题不解决,难有“真阅读”。

老韩回复:

或许出乎个别人意料,老韩一直就是高考应试的同情者、维护者,俺二十年前就写过《同情语文高考试题》(见拙著《韩军与新语文教育》),为高考试题辩护,为语文教学的实用辩护。您称俺为“应试教师”乃至“应试专家”(尽管徒有虚名),俺从不介意。俺的教学,从来针对、从来不怕“真考试”。

用“标准化”这顶几十年的旧帽子,称谓目前的高考试题,并不准确。仔细研究,目前命题,并没有太大问题,是一批命题学者脚踏实地、细微精研的结果(偶有小问题,但大致不错)。命题学者,绝对不敢有大冒失、不敢有脱离中国大面积基层语文教学实际的大冒险。换句话说,我的评价,目前的试题,是符合中国实际的、有瑕疵的、最好的语文试题(因为比它更好的、完美无瑕的试题,没有出现)。命题工作者,用心了。

至于教师队伍水平低下:

一,引用一位网友老师的留言:

“ @韩军 罗老师关于教师水平低下的观点,不能同意。现阶段应该是改开以来教师水平最高的时期。一线城市,省会城市大多数学校的一线教师差不多100%具有本科以上学历。其他城市、县城重点学校一线教师学历达标率也不会低于80%。前两天去江西兴国县,算是比较贫困的老区,一个很偏僻的乡的中心小学,七八个年轻教师(不到30岁),都是专科以上学历。广东深圳中学今年招聘的教师几乎全是北大清华的本科或者研究生,还有博士生。普通师范院校的本科生在深圳很难找到公立学校的职位。而且十年前至现在入职的教师,他们的中学时代肯定比我们那个年代受的教育要好。教师伪阅读的原因很多,但说水平低下很显然不符合事实。”(引自“大语文微信群”,网友“明眼视界”)

二,放开让教师“真阅读”,(也就是,让“教参”退回“辅助参考”的“副位与辅位”,“教参”不坐“主位与神位”。或者说,“教参”从来就没有坐“主位与神位”,是相当多的教师不恰当地把它拥戴上“主位与神位”),起初或许会混乱、会迷茫,但相信不久会极大解放中国语文教师语文教学的生产力,提高整个中国语文教坛的生产效率,高效率地应对“真考试”。我深思过此问题。

换句话说,对付高考目前的试题,只有、唯有“真阅读”一条路。目前的高考试题,其指路正是——真实阅读、真实教学、考察语文真实功夫与真实能力。伪阅读者,反而,绝对不能应对当今的高考试题。

三,换句话说,俺提倡“真阅读”,“零起点、正方向、无凭依的阅读”,恰恰能够“真应试”,真能提高成绩,是“真打虎”、“打真虎”。“伪阅读”,“提前带着他人包括教参观点、先入为主、反方向阅读”,才是花拳绣腿,屠龙之技,“伪应试”。

四,“伪阅读”不只出现在基层,更出现在高层,高层教师(比如弄出“批判朱自清自我阐释三最笑话”的几位博导、教授、特级),脱离了“本本主义”和“标准答案”、“教参观点”、“固定结论”,就不会“自能读书”、“自我理解”。“这几位”博导、教授、特级,用自己“伪阅读”的言论,和自己“伪阅读”的行为,“全心全意”、“诚心诚意”误导和引领全国语文教师,都跟他们一样抱定“本本主义”、抱定“机械、僵化的结论”,进行“阅读结论在前、阅读行为在后”的“反方向”“伪阅读”、“伪教学”。

“这几位”博导、教授、特级成为中国语文教学史上,“伪阅读”、“伪教学”的真标本、真典型、“活教材”。——这次事件,是中国语文教学界“深层危机”、“高层危机”、“理论和实践双重危机”的立体全面暴露,是“伪阅读”、“伪教学”的公开全面“死灰复燃”,或者,死魂灵复活。

所谓“伪阅读”,就是,把“阅读结论”放在“阅读行为”之前的“反方向”阅读,是用后置的自我“阅读行为”,印证前置的他人“阅读行为”的阅读,是用他人的“阅读结论”支配自我的“阅读行为”的阅读。您看看,这是不是一种“颠倒的阅读”呢?是不是一种荒唐、怪谬的阅读呢?是不是一种“异化”的阅读呢?

什么是“伪教学”呢?此指的是“伪的阅读教学”。形象地说,所谓“伪的阅读教学”,就如同,师生坐在考场里(比如教室),师生提前“偷来”了“课文阅读的教参上的标准答案”,然后,师生比照着提前“偷来”的、教参的所谓“标准答案”,师生在“标准答案”指导下,支配下,开始阅读,按“标准答案”思路来思考,来一一答题。您看,这不就是,假模假式、装模作样、粗阅读、不阅读、装阅读、不思考、装思考?

所谓“伪教学”,此指“伪的阅读教学”,就是,“阅读教学”开始之前,师生已经“偷来”了“阅读课文的标准答案”,师生把“阅读结论”放置在“师生阅读教学行为”之前,进行“反方向”教学,是用师生共同自我的“阅读行为”,印证他人(教参编写人员)“阅读结论”的教学,是用他人(教参)的“阅读结论”,支配师生自我的“阅读行为”的教学。其实,平时,大家都是如此教学的。您看看,这是不是一种“反方向”的“颠倒的教学”呢?是不是一种荒唐、怪谬的教学呢?是不是一种“异化”的教学呢?能否应对中考、高考试卷上那份根本无法提前“偷来”“标准答案”的“阅读试题”呢?

——这就是“伪阅读”、“伪教学”的“虚伪、虚假”、花拳绣腿、屠龙之技。

王大绩老师回复:

高考题目只有“参考答案”而且标注“本答案仅供参考”,从来就没有“标准答案”的说法。每位老师都应该能做出比“参考答案”好得多的解答。

吉林张老师留言:

可是阅卷时,真的没有老师去思考除参考答案以外的答案[闭嘴]

老韩回复:

我们把上面王大绩老师的话,“迁移”、“翻译”到“平时教学和课堂”上来,就是这样:

“课本上的课文,只有‘参考解读’,而且‘本解读仅供参考’(尽管未标注),从来就没有‘标准解读’的说法。每位老师都应该能做出比“参考解读”好得多的解读。 ”——这就是真实教学。

一,您想过否,学生在考场答题时,如何知道答案呢?学生是在一片空茫茫中,答题的呀,是从“无”中,生“有”。(正方向、零起点的“真阅读”。)

二,您反省过以下两个问题吗?

1,学生能在考场,无所依赖、无所凭借,空茫茫,“无”中生“有”地阅读答题,不少学生,写得、答得,跟“标准答案”,八九不离十。那么,您作为教师,为什么不能?如果教师不具备此种“像学生一样的能力”,您平时如何教学生的呢?如果说教师水平低,难道比自己教出来的、在考场上凭空答题“八九不离十”的学生水平,还低?俺老韩不太信。俺觉得,更多的可能是——大多数基层教师是不自信、担心。“唉呀,会不会乱了呀”。

越过分、过度地迷信“教参”、供奉“教参”为神祇(“唯一、固定、一成不变的标准答案“”),您就越加不自信。老韩俺坚决不相信,广大基层教师,居然比自己教出来的、在考场里凭空答题的学生,水平还低。这不合逻辑。

并不是不要“教参”,不是彻底抛弃“教参”,而是颠倒一下备课的顺序而已,不要“先看教参后阅读课文”,也不是“边看课文边看教参”,而是“先阅读课文后看教参”。最后,总有“教参”给您的“真阅读”“把关”“兜底”的呀。

所谓“把关”“兜底”,就是您的“真阅读”跟“教参结论”,各自对于对方的细化、深化、校正,双方相互细化、相互深化、相互校正。并不是“全盘照搬教参”,也不是“全盘照搬教师真阅读”,而是“全盘合乎文本逻辑”!您的“真阅读”,和教参“所谓标准答案”,都难免有肤浅、粗疏、不合“文本深层逻辑”的地方。

2,数学考试时,揭晓正式“标准答案”之前,数学老师,一般都能够,自己无所凭借、无所依赖地,凭空解答学生那份数学试题。数学教师的答案,跟最终的“标准答案”,八九不离十。然而,语文考试时,语文教师,为什么不能,像数学教师那样,在语文阅读试题“标准答案”揭晓之前,无所依赖、无所凭借,凭空地写出阅读试题的答案,跟“标准答案”八九不离十?

三,几位教师、上百个学生,同时写出答案,(在不揭晓答案的前提下),您能否判断,哪个答案,更精准?能否用一两个、两三个“更为精准的答案”,跟所谓“标准答案”比对出优劣,有时甚至推翻“标准答案”?至少是补充标准答案。

王大绩老师再回复:

说得没错,考生在考场上,手里没有“参考答案”,所以,迷信“参考答案”毫无意义,只有按照合理的思路答好这一条路可以走。一位教师当然应该有能力做出比“参考答案”好得多的回答的。

老韩又回复:

王大绩老师说的,正是“真实阅读”——没有可依靠的标准答案、没有可借鉴的教参结论,一个人“孤独无依”地真实阅读。

我们把王大绩老师上面的话,再“迁移”、“翻译”到“平时教学和课堂”中,就是这样:

“师生在课堂上,手里(心目中)不应有‘参考答案’,所以,迷信‘参考答案’毫无意义,只有按照合理的思路答好这一条路可以走。一位教师当然应该有能力做出比‘参考答案’好得多的回答的。( 一位教师当然应该有能力判断出比‘参考答案’好得多的学生回答的。)”——这就是“真教学”。

这里必须消除一个误解,驱散一团迷雾。

有相当多的教师,以为“真阅读”,其结果,就一定是提出跟“标准答案”、“教参观点”完全不一样的、超越性的结论、特别另类和个性的结论、特别精彩的超越性的观点。错以为,“真阅读”=“另类、个性观点”。

俺告诉您,错!不太容易,可能性不大!

您如果执著、专心致志、诚心诚意、小心翼翼地“真阅读”,那么,估计,在三分之二甚至四分之三的情况下,您大概得出了跟“标准答案”、“教参观点”一致,或者差不多的“结论”!(仅仅只是,您的语言表述形式不太一样,一些词汇表达不太相似,而已。)

也就是说,“真阅读”,在大多数情况下,让您写出了“标准答案”、“教参观点”。多赞!尽管是“标准答案”、“教参观点”,但却饱醮着您的心血、带着您的自我理解、带着您的深懂与真思,带着您自我的语言表达形式,用您自我的词汇进行表达。

也就是,多数情况下,“真阅读”=“标准答案”和“教参观点”。(饱醮个人心血,带着个人理解、用自我的语言形式甚至自我词汇表达。)

四分之一甚至三分之一情况下,您得出了跟“标准答案”、“教参观点”不一样的结论、超越性的精彩结论、貌似“另类”的个性观点。

若您的观点跟“教参观点”、“标准答案”不一样,需要深入细致、再细读、再深读、再比对,哪种更有道理。大多数情况下,“标准答案”、“教参观点”,或许更有道理,少数情况下,您有道理,更深刻,更合原文逻辑,您更精彩。

如此备课、教学,您才有真实的“阅读心得”,真实的“解题经验”。然后,您再教学生“答案的思路与来历、答案的逻辑”,那就是“扎扎实实、甘苦自知、细致入微的真实教学、有效指导”,使得学生得到具体而微的、扎扎实实的语文能力提升,分数必然大面积提升。——这番辛苦(也就是“真阅读”,零起点、无凭依、正方向阅读),绝对省不得!这番辛苦,大大有利于您的教学!或者说,经历多番如此的辛苦,您才能起飞,才能成长,您才触摸到了语文教学的真谛。

只有极少情况,三分之一甚至四分之一情况,您实现了对于“标准答案”、“教参观点”的超越,也就是,您的阅读理解,比标准答案、教参观点更深刻、更合逻辑、更全面,因而更精准、更精彩。因而显得另类。也就是说,少数情况下,“真阅读”=“更合文本逻辑、更精准的观点”。(看起来貌似“另类”)

所以,所谓的“真阅读”=“另类观点、个性解读”,这是巨大误解,这是一种粗糙、错误的看法。

如果您的确踏踏实实下了“真功夫”,丝丝入扣地跟着文本文字的逻辑思路走,不浮躁、不虚飘,那么,此种所谓“更合逻辑”、“更有道理”、“精彩”、“(似乎)另类”、“(似乎)个性”的情况,多数情况下不太容易出现、极少出现。

在三种情况下,会发生超越“教参观点”、“标准答案”事情:

(一)教参编写人员、试题编撰者,真的粗心大意,真的比您水平低,(此种情况,较少。但不能说没有。)

(二)您有比教参编写人员和试题编撰者,更加敏锐的眼光、更超拔的洞察力。(此种情况,也少。但全国语文教师成千上万,至少几十万,不能说人人都没有,也许您就是其中的一位。)此种情况下,您发现了教参编写人员、试题编撰者的“漏洞”。

(三)尽管您没有敏锐的眼光,没有超拔的洞察力,可是,您花费的时间、耗费的精力,远远超出教参编写人员、试题编撰者,远远超出全国语文教师的平均时间。此种情况下,您发现了教参编写人员、试题编撰者的“漏洞”。

俺老韩就属于此种情况。老韩没有敏锐的眼光,没有超拔的洞察力,可是,俺耗费的精力,花费的时间,远远超出一般人。俺备课《背影》《孔乙己》,分别都用了四十个整天。备课《我的叔叔于勒》用了大概三十天时间。《登高》《大堰河我的保姆》《雷雨》《咏怀古迹》《隋宫》《药》《故乡》《阿长与山海经》《老王》《社戏》《诵读辨写》等等篇目,每一篇俺都花费三四十个整天时间,全副身心备课。功夫不负有心人,《背影》俺写了12万字的阅读笔记,《孔乙己》写了6万字阅读笔记记,《老王》和《故乡》分别写了四五万字阅读笔记,完全可以出版一本《老韩读〈背影〉》《老韩读〈孔乙己〉》单行本。俺终于发现了《背影》《孔乙己》等等一系列篇目中,被全国同行几十年来都共同忽视的地方,甚至误读、浅读的地方。发现了《我的叔叔于勒》等等篇目中,本来应该有更有道理、更精彩的教学设计。——这是不是一种理所应当的学术态度呢?

真阅读,大多数情况下(三分之二到四分之三),不一定得出超越性的精彩观点、另类的个性结论,不一定得出超越了教参、超越了试题答案的结论。在少数情况下(四分之一甚至三分之一),我们超越了教参编写人员和试题编撰者。

前者(“伪阅读”),属于一种应付、敷衍、虚飘、浮躁的教学态度,是一种不思、不疑、随大流、由它去的态度,一切由着和照搬“教参和大众的说法”,哪怕“反逻辑”也照抄照搬,也发现不了,是非学术的态度,因而也是一种“伪应试”的态度:教师不敢以“真实的思考”,直面文本,直面教参和流行观点,也就不敢,在课堂教学中,真实应对学生的“真实问题”,不敢以开放的心胸,松弛的身心,跟学生讨论文本文字,不敢直面学生的质疑问难,只好顾左右而言他、躲躲闪闪。

您看,这是不是、像不像,考场中,一位敷衍、应付、躲避“试卷上的试题”,逃避回答的学生?您说,如此“伪教学”,教出来的学生,是否能应对真考试、真试题?

后者(“真阅读”)属于一种求真的教学态度,自思的状态,不随大流、不人云亦云,循着字里行间,真追问、真求索、真推究、真探讨,直面学生的质疑问难,循着逻辑、循着文本文字,真刀真枪地讨论。这是一种真研学问、真作学术、真实教学的态度。您看,这是不是、像不像,考场上,直面、正面、认真回答“试卷上的试题”的考生?

一句话说透:这就是一种“真应试”的态度。“真阅读”、“真教学”=“真应试”。

伪阅读,也就是“反方向阅读”、“先看答案然后带着别人的答案来阅读”、“直接搬教参和他人PPT的阅读”,那么,您一定得出人云亦云、似是而非、似懂非懂、稀里糊涂的“众口一辞的观点”。关键和要害是,您对这个观点,虽然“似懂非懂”、“一知半解”,您却“出奇地自信、自负满满”,您坚信您真懂——您这种肤浅与自欺欺人,自我蒙蔽,以致自我膨胀,自我感觉良好,最终,害自己、害学生、害教学、害分数、害学术,跌跟头,出洋相。就像前几年,某些博导、教授、特级,一辈子,半辈子,凭着教参,一知半解《背影》,而教参观点如同“化石”一样,固化、僵化了他们的大脑,他们觉得自己深懂《背影》,俨然是《背影》专家,文本专家,是引领中国语文教学的伟大导师,张扬和跋扈得不得了。然而,最终却弄出“批判朱自清自我阐释”,这中国语文教学史上最大笑话和闹剧、丑剧。说透了,他们就是最典型的“伪阅读”,“伪读者”乃至“伪学者”、“伪应试者”。

这种一切按照教参本本的态度,其实根本没法应试。一篇初级文本《背影》,就检测出了这几位“伟大导师”真实阅读水平、真实学术水平的“伪”相。那么,这几位“伟大导师”,究竟能真读明白几篇初中文本呢?“您懂得”。如果给“伟大导师们”一份中考、高考阅读真题,让“伟大导师”放下教参“真阅读”,自能读书、真应试,“零起点、正方向阅读”,那会怎样?“您懂得”。

换句话说,我们大家并不是因为信服“朱自清”,而信服了“朱自清自己的阐释”。而是,我们大家共同信服了《背影》自身的“文本逻辑”。是因为“朱自清自己的那个阐释”,更加符合《背影》文本自身的“内在逻辑”。您看,“因为父亲生命大去不远所以父子情深”(复句),“因为父亲生命大去不远所以愧疚懊悔尽孝”(复句),您看,这是不是比单讲“父子情深、愧疚、尽孝”(单词、单句)等等,更符合《背影》“文本内在逻辑”?考试,恰恰考“文本内在的真逻辑”。

关键问题就在于,至少九十年来(从1925年起始),大家你我他,基本都在“反方向阅读”《背影》,根据“他人的、教参的、公共流行的观点”(“父子情深、愧疚、尽孝”等等),直接搬来、抄来、嫁接、勾兑,对《背影》文本进行“反方向、浮躁、粗疏、迷信权威”的阅读。因而,大家都没有发现《背影》这个“内在深层逻辑”。那几位博导教授特级,就是如此“伪阅读”。

所以,“真阅读”,是寻找文本真实内在逻辑的阅读,“真教学”,是依循文本内在真实逻辑的教学。“真考试”就是考您是否发现了文本内在的“真逻辑”,考您平时是否“真教学”。

准确地说,“伪阅读”,等于“低效、无效、负效”的“伪教学”,是对他人(包括教参)观点的“虚拟化、模拟化教学”,是一种“教学的空转”,形式主义、教条主义的“虚空、虚假”教学。如何能“真应试”?“伪阅读”、“伪教学”=“伪应试”。(所谓“虚拟化、模拟化教学”、“教学空转”,是不是,让我们想起吕叔湘先生关于“语文教学,少慢差费”言论中,那个“费”字?)

也就是说,您越捧着“教参结论”进行“反方向”阅读,越拿着“标准答案”进行“反方向”解题,那么,您就越渐渐成为一个摆放教参观点的“花架子”,一具没有内在“真本领”、“真灵魂”、“真头脑”的皮囊,您就越容易蒙蔽自我、自欺欺人、自高自大——明明“假懂”却觉得真懂,明明“不懂”却装懂,明明“浅知”却觉得“深懂”,披着偷来的别人的肥棉袄,却自我吹牛“我很胖”。这就是“伪阅读”,外强中干、虚张声势的“纸老虎”和“稻草人”特征。您说,这样的人,如何能真实应对中考、高考试题中,那真刀真枪的阅读检测?

从对学生有利和负责、对教学有利和负责、对学术有利和负责、对我们成长进步有利和负责、对应试分数有利和负责(“五有利、五负责”)情况下,我们全国几十万语文教师,究竟应该,选择哪种情况、哪种态度,来应对教学呢?“伪阅读”,还是“真阅读”呢?

尽管,教参编写人员、试题编撰者,很少出现“漏洞”;尽管,您作为普通教师,没有敏锐的眼光、超拔的洞察力,但是,我却鼓励您以“五有利、五负责”的态度,下大功夫,耗费精力,求真、务实,用苛刻的眼光,深度审查、严格细究教材和试题,并且持之以恒。也就是,真阅读——“零起点、️无凭依、正方向阅读”。

就像中学生,坐在考场里那样,毫无凭借,从篇首第一字,平心静气读到篇末最后一字,反反复复揣摩,真心真意寻找文本内在的“真实逻辑”,面对一片“空茫茫”,“无中生有”地写出自己的感受、理解,“阅读答案”。不要相信这教学法那教学法,这阅读法那阅读法,其实只有您本人,长时段、全副身心、依循文本逻辑、真实深潜文本,浸淫文字,让自己的“主体精神”,潜行、游弋于文本文字的“主体精神”的深海,才是语文教师看家的、守魂的真方法。只有语文教师本人“诚实深潜、笃行真读”,才是至法。除此之外的这法那法,大概是“不结果”的“谎花”。

俺知道,您不可能,每篇课文,都花四十天、三十天。但是,您可以,用一年也就是两个学期(其中的零零散散的业余时间集中精力),对付一篇课文,深研细究,真实阅读。那么,您一定能够实现超越,成为这一篇课文的专家。如果,一年对付一篇,十年就能对付十篇,十年就有十篇的收获。

至于其它篇目,不一定篇篇都“真实阅读”(因为时间实在不够)——老韩支持您不妨搬教参。但是,一年一篇“真实阅读”,十年十篇“真实阅读”,您就已经有了巨大进步。并且,您已经养成了“真实阅读”、“真实教学”的习惯和能力。全国几十万教师,人人都花一年时间(零零散散的业余时间集中精力)各自专心致志“攻读”、钻研一篇,(“正方向、零起点阅读”“不照抄照搬”),那么,所有语文篇目,都必然得到深度、创造性、细致入微的开发,最终会涌现大量的“见前人之未见”,得以“细致入微”地指导“真实教学”、“真实应试”。并且,全中国语文教师队伍,整体学术素质和能力,共同长进,甚至突飞猛进。不管您信不信,反正俺老韩信。

全国几十万语文教师,大家都齐心协力,共同“真阅读”(不看或后看教参、不看或后看他人观点,从零起点、正方向阅读)、“真教学”,那么,一定会实现“五个有利、五个负责”。中国语文教学,就会因此,大大开发了、开放了几十万中国语文教师个体的语文教学“主体精神”生产力,提高了语文教学效率,提高了应试分数。中国语文教坛,一定是焕发盎然生机,蓬勃活力,一片繁荣。——重点和关键是,只有这样,才能真的锻练师生的真实能力、真实思维,也就才能真的对付真考试,也就是“真应试”。

可是,您如果365天,长年累月,所有课文,篇篇都直接照抄、照搬标准答案、教参观点、他人PPT,这就是“虚假阅读”——“照搬标准答案、反方向阅读”,“伪阅读”的教师,如何能教出“真阅读”的学生?

那么,这种“伪阅读”的结果,就是,“伪教学”,教学做成“夹生饭”,您对“答案”“结论”的来龙去脉、深层逻辑,一知半解、似懂非懂、并不真懂,比如教学《背影》,理解“父子情深”、“愧疚”,就必须理解“生命匆匆、父亲大约大去之期不远”,否则就是似是而非、浅尝辄止,学生难以应对“真考试”。“因为生命匆匆所以父子情深”,这是对《背影》的一个复杂判断,是一个“复句”,不是一个“单句”。《背影》此文中“没有父亲生命匆匆,就不会有父子情深”。《背影》此文中“没有生与死,就不会有父与子”。换句话说,更清楚:《背影》此文中,“如果没有父亲生命匆匆(“大去不远”),朱自清就不会那么快产生父子情深(愧疚懊悔尽孝情绪等等)”。《背影》此文中,“没有朱父生与死的告白(“大去不远”),年轻倔强的朱自清不会那么快产生父与子惜别离的情绪”。这是《背影》文本的深层逻辑。即使作者朱自清本人没有这样说,即使所有的“教参和流行观点”没有如此阐释,我们从自我的深读、细读、真读中,也能深察到这种感情逻辑。(参见拙文《〈背影〉是一个复句,不是单句》)——而高考阅读、中考阅读,正是考察这种“真阅读”、“真教学”。

同时,“伪阅读”和“伪教学”,造成大量的“教学盲点”,大量课文的教学资源,得不到开发和利用,比如《背影》“背影”二字是“多义多寓”,可理解成“父亲老了,由虎背熊腰之影,到弯腰驼背之影”、“背井离乡之影”、“背时、背运之影”等等。如果学生懂得,“背影”标题居然可以如此理解,那么,学生遇到,2016年高考小说阅读试题,《锄》作为标题,有什么含义?(供参考的答案列举出五六个含义)2017年高考,散文阅读试题,《窗子之外》,作为标题,有什么含义?(供参考的答案也列举出五六个含义。)学生就能轻松应对。

“伪教学”教出的学生,云里雾里、半通不通,马马虎虎,甚至稀里糊涂、飘飘忽忽,他在考场上,面对“真实的检测”,能获得“真实阅读”的高分数吗?

“伪阅读”,“伪教学”,如何能“真应试”?

进一步说,“伪阅读”,更出现在高等院校语文教学专业。在相当多的情况下,教授们是在“伪阅读”的前提下,写作各种语文教学的论文与论著的,也就是在没有深读、细读、真读众多中小学课文文本的前提下,依靠“他人的、公共的阅读结论”,写作、编撰诸如《语文教学╳╳论》等教材和宏篇巨作的。同样,也是在“伪阅读”的前提下,对本科生、硕士生、博士生,进行所谓“语文教学”教育的。那么,这种著作、这种教学,真伪几何?效力几何?教出本科生、硕士生、博士生,会“真阅读”“真教学”的有多少人?如何才能避免“批判朱自清阐释”这样的“三最笑话”再试发生呢?

“伪阅读”,更出现上游的中小学语文教科书的编写领域。在相当多的情况下,教材编写人员是在“伪阅读”的前提下,编写各种语文教科书的,也就是在没有深读、细读、真读众多经典文本的前提下,依靠“他人的、公共的阅读结论”,编排教材,编写教参。这种“萝卜快了不洗泥”的粗疏态度,编写出的教材,“可信度”几何?效力几何?整个中国语文教学界,“伪阅读”、“伪教学”,浊流滚滚,上游的教科书、教参编写者,责任几何?

高校语文教学专业人员,语文教材编写者,需要不需要,以严谨的科学态度,“真实阅读”“每一篇”经典文本呢?当某些专家,指责基层教师,不自读文本,只抄教参、他人教案时,请扪心自问两个问题:一,高校语文教学专业教师,您抄没教参、他人教案呢?您“真阅读”过几篇文本呢?二,目前的“教参”,每一篇“解读文章”,是怎么来的?“教参”本身,是照抄、照搬、嫁接、勾兑的结果,还是“真阅读”的结晶呢?

这些追问,更为沉重。