>要在人的必死性方面谋求共识,并以生命尊严和保持有意义生活作为生存追求,医患双方都面临着学习的任务。——阿图•葛文德(Atul Gawande)

阿图•葛文德长着一头浓密的卷发,微笑时典型印度人棕色的肤色反衬出雪白的牙齿,高挺的鼻梁上架着一副眼镜——一名高级知识分子的标配。总而言之,对美剧研究不多的我而言,葛文德医生的形象还算可以。(我想照片应该不是胡乱拿了几张,不帅才怪!)

当然,我们更关注一个人的简历,在潜意识中,默默无闻的人似乎都是不值一提的,尽管他们和那些出人头地的人一样构成了历史长河。

阿图•葛文德

白宫最年轻的健康政策顾问,影响奥巴马医改政策的关键人物,收到金融大鳄查理 •芒格大力褒奖的医学工作者。《时代周刊》2010年全球“100位最具影响力人物”榜单中唯一的医生,2014年《展望》杂志年度“全球十大思想家”。(抄书确实比写作要轻松很多。)总之,很牛!

《最好的告别》是阿图•葛文德感悟生命的三部曲之一,另外两部为《医生的修炼》和《医生的精进》。全部由湛庐文化出品,浙江人民出版社2015年出版。

当拿到阿图这几本书的时候,我简单看了一下题目,撕掉塑料薄膜的第一本书竟然是《最好的告别》,这个选择让我自己都很惊讶。按阿图所说,我这个年纪正是认为自己长生不老的年纪,不应该想到这个主题,更何况我也不是医生,没见过那么多生老病死。

是的,第一本书的主题就很沉重,探讨的是衰老和死亡的问题。后来我想我可能想借此了解周围人的一些想法和做法,特别是我的父母。

对于衰老,我父母都有所感受,患有高血压又容易激动的母亲对衰老的体验让她无所适从,父亲也说自己会比较吃力,但并不会如母亲那般焦躁不安。说实话,在读这本书之前,我并不知道他们在担忧什么?

阿图写到疗养院或者护理院的时候,他采访的老人们描述最多的一句话是:那不是家。那些老人一方面需要别人的照顾,另一方面又想保有自己活着的自由。

而疗养院格式化的生活不允许这样,他们有自己强有力的理由:安全,这个理由足以说服老人的家人把他们送到疗养院。

对于家人而言,确保老人安全是对他们付钱给疗养院最主要的要求,也是他们对孝顺的解读和自我的慰藉。但对于老人而言,他们也许根本不希望如此。陌生的坏境,定时定点的生活,没有亲友的陪伴,健康状况的败坏,隐私不被保护所带来的羞耻等等都很难让一个住进疗养院的人快乐。

现代社会,由于工业化进程,疗养院必然会被很多家庭选择,尽管它有诸多不如意。阿图介绍,在美国,为了对抗疗养院的三大瘟疫:厌倦感、孤独感和无助感,一些有志之士开展了一系列的实验,其目的只有一个,就是让疗养院趋向于家庭式的照顾,提供作为人的基本隐私和其他共处的行为模式,当然这是一个无限接近但永远无法达到的程度。在这个对抗的过程中,实质上是两种价值观的博弈:这是经营一个机构,还是营造一个家?实验的方式有饲养宠物、隔离空间以保护隐私、个人厕所和对自由的尊重等等。实验结果喜人,说明当人们开始考虑人道的时候,往往更贴近人心,结果也更值得期待。

我的父母不止一次说过他们不愿意成为子女的负担,要去疗养院养老,但这是他们真实的想法吗?当独立自尊的生活一去不复返的时候,我不觉得那个失去这些的人希望自己被“抛弃”到疗养院。但对于老人而言,一个现实的问题是要接受自己老去这个事实,确切的说,每个人都要学会接受自己老去,除非意外身亡。其实,从本质而言,老去并不可怕,可怕的是因为老去而受苦,不论自己受苦,还是家人受苦。没有人想成为别人的负担。这也许是我父母面对日渐衰败的身体所不能自我排解的第一个问题。

老年护理从历史来看大概会经历三个阶段:第一阶段,物质比较匮乏,一般都是在家里渡过;第二阶段,物质开始增加,崇尚科学,在疗养院或者医院渡过;第三阶段,物质更加富有的时候,又返回家庭进行护理。我们中国目前经历的是第二种。

没有证据证明在医院渡过的晚年就一定优质于在家渡过的晚年,即使是在物质匮乏的年代。因为我们有很健全的安全和健康评价指标,却没有孤独和幸福的评价指标。没有人会确保,安全和健康可以代表幸福。

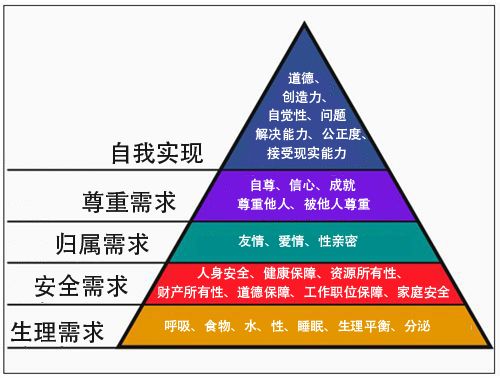

要命还是要钱?这当然是一个问题。在物质丰富和各种医疗保险体系逐渐健全的年代,对于那些躺在医院那张白色床单上的老年病人而言,费用并不见得是他们首要考虑的因素。马斯洛需求层次理论认为人的物质达到一定程度的时候,就会从生理满足上升到精神需求,按照该理论,亿万富翁生病住院的时候还是喜欢追求精神财富,而实际上,并非如此。

该理论在身体健康出现重大问题的人(不论年轻人或者老年人)的时候,受到了挑战。“我们如何使用时间取决于我们觉得自己剩余多少时间。”由于身体健康状况的变化,人们的关注点会从社会需求回归到家庭需求上,换句话说就是一个健康的人(不论年轻人或者老年人)更愿意向外扩展社交,发展自己的社会能力(尊重需求及自我实现),而一个不够健康的人(不论年轻人或者老年人),则很容易缩小社交,回归家庭,与家人共处(退化到安全需求和生理需求),关注当下,而不是未来。“即便死亡的威胁使我们重新对欲望加以排序,但这些欲望也并非不能满足。”所以说,治病的金钱当然是一个需要考虑的问题,但并不是引发病人焦虑的最主要问题所在。我能深切感受到,我的父母的焦虑并不完全在于此,但姑且可以成为一个焦虑的因素所在。

“医学专业人士专注于修复健康,而不是心灵的滋养。”学医的朋友看到这句话,说不定会嗤之以鼻或者暴跳如雷。但不学医的朋友看到这句话,简直是爱死阿图医生了。

医学发展到今天,似乎可以说它就是自然科学,但与其工程设计、建筑学、数学等自然科学不同的是,医学的对象是人,不是一具躯体。

那么我们的医学教育是不是存在问题?我们只知道教会我们的学生如何找到身体的各个器官,如何切开病人的腹部、头颅一探究竟,如何使用各种医疗器械等等,却不教我们即将成为医生的学生如何理解患者,如何与患者沟通,如何规避风险。

当然面对中国如此险峻的医患关系,更没有人教育我们的患者如何恰当的表达自己的意愿,通过恰当的途径争取自己的权利,保护自己的利益。于是,医生和患者之间由于专业性和缺乏信任永远隔着一个太平洋,谁也没想过通过望远镜看一眼对方,只喜欢着眼于自身。

我们的患者需要正确的疾病价值观和生死观,摆脱自己“顾客就是上帝”的优越感,但同时应该保持该有的自尊。

我们的医生呢?“需要科学(规范),需要艺术(直觉),需要革新(创造),也需要谦卑(敬畏)”。

在医患关系中,你会发现,谁都是容易被激怒的那一方。我们的医学教育不会去教育患者,实际上也没有这样的机会,而只教育医生,而对医生真正缺乏的教育就是保持谦卑或者敬畏。据我了解,医科类院校人文学科教育的忽视已经引起一些有识之士的注意。

想必很多人,都有过愉快和不愉快的就医经历。这种经历正如一场球赛,整个过程都是无比精彩,但由于最后几分钟的臭脚,看球的人就会认为这是一场糟糕透顶,且浪费了自己金钱和时间的比赛。

阿图将这个称之为记忆的自我和体验的自我。前者指最后的那几分钟不爽,后者指不爽的这几分钟之前的过程。

你会发现,过程的体验是暂时的,因为人们喜欢以成败论英雄,人们喜欢谁笑到最后,谁笑得最好,而不去探究过程对于一个人的意义。愉快的就医体验是暂时的,而不愉快的就医体验则会掩盖那短暂的快乐,磨灭过程中的作用。

这很不公平。医生尤其感受深刻。这也是患者需要“教育”的原因所在。

也许很多人不会想到,就是医生总有一天也会成为患者,也会经历这种愉快和不愉快的就医经历。尽管他们有更多便利和专业知识,看起来貌似也很自信自己不会遇到一个不让自己难过的医生,但其实这是一种假象,因为医生也会病,也会老。医生也要给医生看病。想到这里,也许就不觉得不那么不公平了。

写到这里,我就想到我父母惧怕老去的另一个原因:每次她看病回来,都会跟子女诉说很多她的见闻,然后最后总结:医院不是人该去的地方。是的,她害怕那个地方,尤其是医患沟通。

近几年,我开始陪母亲去医院检查看病,我发现我的母亲还没有见到医生就开始紧张,像个奔赴战场的勇士打气全身的精神;说着一口家乡普通话和医生对话的时候,她想说的说不完,憋得满脸通红,但又词不达意,让她不知所措;母亲的耳朵开始有点背,有些根本听不见,样子看起来好像是没听懂的老年痴呆患者,而有些专业术语则根本听不懂;和医生沟通之后出来,很久才能心情平复,恢复正常脸色。

很多时候我们的医学教育忽视了一点:沟通也是一种治疗。

阿图介绍了三种医患沟通类型:

1、家长型 这是红色药片,将治好你的病,这是蓝色药片,对你的病作用不大,或者根本不会让患者知道世上有蓝色药片。听我的没错,吃红色的。家长型的有可能是大牛,也有可能是学艺不精的庸医。

2、资讯型 这是红色药片,有什么作用和副作用;这是蓝色药片,有什么作用和副作用,请问患者你想吃哪种?零售商品型。医生最喜欢这种模式,既不费脑筋,也无需担责任。这一类一般是自我保护意识较强的医生。

3、解释型 在确保弄清楚病人想要什么之后,告诉病人红色药片还是蓝色药片最能实现病人期望的目的。专家将其称为共同决策模式,也是阿图认为最为理想的医患沟通模式。

在解释型的医患沟通过程中,我们医生很容易陷入一个潜意识陷阱,就是积极施救,不论施救是否真的具有意义。患者来医院干什么?作为医生,总得干点什么?不是吗?

要弄清楚病人想要什么的对话,在阿图看来,这是艰难的对话,尤其对于那些年老体弱的患者,需要训练才能达到。而我们当前的医学教育不会告诉学生如何做到这一点。

在一个人年老的时候,"什么时候该努力医治?什么时候该放弃治疗?”这不论对于医生还是对于老人家属都很容易达成一致,就是努力救治。心脏复苏、插管、机械通气、抗生素、鼻饲、静脉营养等等。

对于医生而言,所受到的教育就是要尽可能让病人活下来,不论采取多么让病人难堪难受的手段,我们的医学教育不就是要像修复机器一样修复器官机能吗?但对于一个回天无力的人而言,这种救治的意义大吗?“99%的人明白他们要死了,但100%的人都希望他们不要死。”

我们的病人家属出于避免事后自我的愧疚感也会让医生不断施救,因为放弃治疗会背负不孝的骂名。“在美国,25%的医疗保险费用花在5%生命处于最后一年的病人身上,其中大部分的钱用在了最后几个月没有任何明显作用的治疗上。”但这些都是那个躺在病床上的人需要的吗?那个与死神抗争的人机会正在减少,未知面前人人平等,谁能肯定就没有奇迹发生?事实是确实奇迹有发生,但不总是发生。

为了这一丝渺茫的奇迹,我们并不知道救治是在加快一个人死亡的进程还是在延缓生命,也许我们只是不愿意承认死亡是生命的一个步骤。“接受个人的必死性,清楚了解医学的局限性和可能性,这是一个过程,而不是一种顿悟。”

另外在谈到老年人面对死亡时,阿图既不激进也不退缩,而是勇敢面对,即使是面对和自己一样是外科医生的父亲年老体衰时也是如此。他在积极治疗和善终服务中选择,通过关键对话,在生命攸关的时刻对父亲的手术做了即时决定,也通过对话,让父亲接受善终服务。“老年护理的目标不是好死,而是好好地活到终了。”

令我意外的是,善终服务人员与阿图父亲的第一次会面就被问到死后希望送到哪家殡仪馆,令所有人(包括我)震惊的是父亲回答得非常平静。阿图认为父亲对此已经有深刻的认识。

写到这里,我觉得我也不担心我父母对此问题的准备和坦然。我记得我外婆去世前就开始自己准备寿衣,也许不愿意面对死亡的是那些可以活下来的人。

善终服务不是医疗救治,他更关心患者本人及其现状,而不是疾病和医院诊断。

在我看来就是在一个人最后的岁月里,怎么舒服怎么来。会有专业人士上门拜访指导用药,会在家里设置警报器,会有专人擦洗身体,收拾房间,整理衣物。总之,生活依旧,但更关注患者个人情感,而不是以医疗器械为伍,在尚失尊严和满身痛苦之后才走向生命的终点。

令人遗憾的是,我们现有的评估手段,无法证明在生命的最后时刻,善终服务和积极救治孰优孰劣。但阿图将善终服务称为另一种死亡艺术。“善终服务试图提供一种死亡方式的新范式。虽然并不是每个人都接受其主张,但是,那些接受的人在为我们这个时代展现一种死亡艺术。这么做代表着一种抗争——不仅仅是抗击痛苦,同时也是抗击医学治疗看似不可阻挡的势头。”

阿图认为:“应该改变老年护理目前由医学主导的现状”。这也许就是他在善终服务中看到的希望。

合上这本书,我即下笔书写读后感,但千头万绪,总是不知该怎么说起,因为我深感患者的被动,也深知医生的不易,期望和现实之间的落差需要多少时间弥补?这个过程会牺牲掉多少?作为子女我们又该怎么做?

我们每一个人都会有老去的一天。试想,那时我们会不会如我母亲般焦躁不安?还是能做到乐天知命?

最后,如果觉得有用,麻烦看官抬抬金手指,点个赞呗!

谢谢!