你说的对,外头确实变冷了呢,毕竟秋夜,十点才回宿舍,在操场走了好久。

高中时习惯下课后去操场,跑跑走走,明明只是徒劳无功的转圈,却不知哪来满怀希望,明明大汗淋漓,却总固执到上课铃不响就不停下。

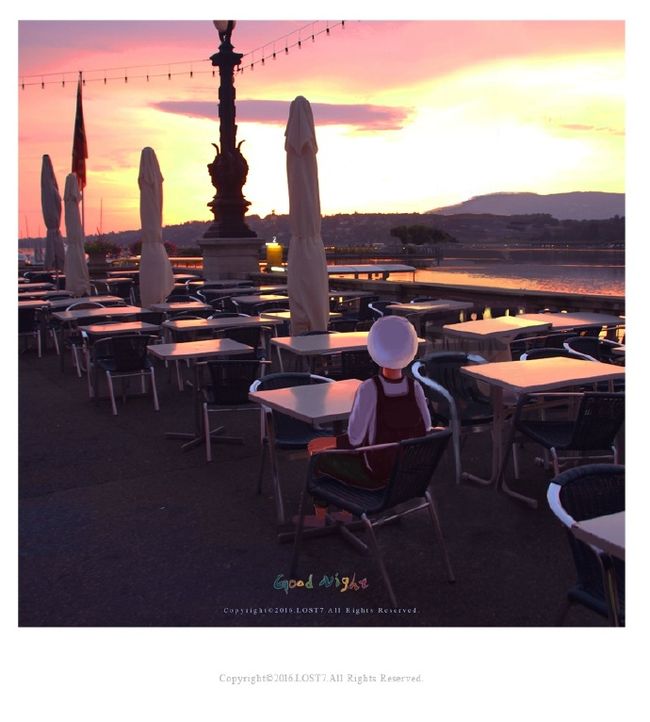

那时的景比现在要美,天空盘旋直升机,湘江对岸路灯点,高楼深处灯火人家,还有那些三三两两散步谈未来憧憬的中学生,那时,至少谁都有个向往。

梅园田径场不寂寞,许多人影,可没路灯,那些人都像是抽象画里浮动的背景,田径场外隔着林荫道和护校河就是车辆来往的公路,每天无数车从那经过,总有人再不回头。

坐在双杠上听歌,自言自语,好久没如此做,生疏了,感觉和自己聊不下去,心情不大好,掏出手机,发了个位置,想找人聊聊。

从前我很少找人,无论是跑步、散步、看书、自习,还是写作、练琴……

高中时一人就可以分出千万变化,自娱自乐可以演话剧,唱歌,聊人生谈理想,幻想无数没边没际的将来时光,自然充实。

那时,甚至偶遇朋友或同学时,还会主动避开,避无可避时我居然还会说:你走另外一头吧,我想一个人走走。

现在……貌似有点儿不同。

沉默两分钟,还是打下“算了”二字,点击,发送。

冒出许多念头,好快,在这就两年了,我闭上眼,试图勾勒出很久以前的自己,又绞尽脑汁想未来,两者都有点模糊,想不清楚,我可以回到过去设想的情景里,但无法捡起那时的幸福且热血的心情,我可以规划大学毕业后自己往哪走,但无力考虑那时我能不能做到所梦想的快乐轻盈。

唉,耳机里的音乐切到高中时冬日第一首广播放的《圣诞结》,感觉黑夜静了许多。

舞台中央,只一盏灯亮起,谁知道这幕剧是喜还是悲?

走走吧,走走吧,跳下双杠,绕着操场最外围转圈,哼着歌,不去想那些,渐渐舒缓心情。

手机震动,天赐邀我夜跑。

嗯,我在操场升旗杆这了,就来。我答。

结果,他跑了七圈,我还是没跑。

因为今天八点多才吃的晚餐,有点沉,而且,心里也少了力。

跑完后,散步聊天,我们来到单双杠这,我想起中学时的自己,说:其实以前我很喜欢玩这些的,在很多人面前的时候……

他打断我的话:在很多人面前就有点不好意思了对吧,我懂。

我不禁一笑:不是,在很多人面前我反而秀的更开心,来,给你展示展示。

然后不等天赐反应,我就跃上双杠又翻下,然后倒立。

他说:我去,这辈子我都做不了这种动作。

然后我在最高的单杠上一个空翻,稳稳的坐在上头,又倒着翻下,着地后像个得意的小孩,看着他。

他确实很惊叹。

可我忽然想到,自己有什么可得意,这些动作,八九年前自己就会了,过了那么久,还是只能如此罢,以后,或许也是。

很多事情,我做过一次,做过两次,却不会做第三次,有的骄傲,我拿了一次,两次,却不见得会一直下去,有的人,我们开心相聚过一次,两次,却可能再没第三次。

再多过去的痕迹,也会淡,如果将来中年颓废,大腹便便,谁又会记得现在说的梦,还有那些自作多情。

似乎有点好笑。

我们回宿舍的路上,聊天,天赐说他特喜欢村上春树的《挪威的森林》,可我对于那本书的印象,却只剩下了在疗养院里直子的各种描写的细腻,其它的,居然都忘了。说村上,我印象最深的莫过于《1Q84》,空气蛹和两个月亮,那些意象,直到现在想起来还是觉得恍惚,我所在的世界,是真的,对吧?

我说,短学期结束,长学期开始,要准备学习了。

他说,你前边短学期都没学啊?

我说,嗯,之前几周就没给自己安排过晚自习。

他说,有时候还挺羡慕你的生活状态的,享受在自己的兴趣中。

我说,这样不行,如果责任缺失,只顾自己感兴趣的,时间长了感到空荡荡,如果全心全意废寝忘食的为兴趣而战还好,因为那样必有所获,可我感觉,最近并不是那样,而是时间有好多浪费。为此,我会心虚,而影响心情,你看,而且我运气不错,老师节节课都刚好叫我回答问题。

不过我没告诉他,刚才他叫我跑步前,就因为心情不好,在一人散心。

天赐说我是他见过的高中时看书最多、思想最深刻的人。

我听了感到羞愧,苦笑摇头:好汉不提当年勇,落水凤凰不如鸡。

然后两人哈哈大笑。

我们聊别的,聊四年后的东京奥运会,到时候如果有机会,就去看吧,对了还有两年后,俄罗斯的世界杯,我开玩笑说,天赐你长那么高,去踢球吧,振兴国足啊,他说,长得矮才踢球啊,高是打篮球的好吗,或者当守门员,我答,哦,那,守门员没有体型限制么,假如有一个可以堵住球门的大胖子守门员,不就可以不败了吗,他哈哈大笑,目前没这规则,也找不到这人,我说,其实路飞挺适合的……

就这样天马行空的聊,我觉得聊到世界末日都说不完吧,而他宿舍在四楼,道别后,我再一人回六楼的宿舍。

再高的楼层,每天爬,也就习惯了。

再难过的坎,每天走,也就过去了。

从很久前就相信那句话,世上无难事只怕有心人,所以才会在很多场合不慌不忙,处境堪忧也不急躁吧。