新冠病毒系生物武器或实验室泄露?专家:并非如此

疫情爆发以来,新冠病毒的来源问题一直倍受关注。对此,有很多人提出了不同的猜想和质疑,概括起来不外乎「人造生物武器投放」和「人造病毒实验室泄露」两大论点。

有人认为新冠病毒是美国德特里克堡陆军传染病学研究所不安全泄露;或由于俄罗斯西伯利亚存放病毒样本的研究中心爆炸泄露。

舆论场上也不乏对武汉病毒研究所 P4 实验室泄露的揣测言论。

那么,这些假设究竟是「阴谋论」、谣言还是确有其事?我们如何通过现有的证据来理性分析?

丁香园有幸邀请到陈忠华教授,针对新冠病毒来源问题分享自己的见解。

以下为主要对话内容:

丁香园:您认为此次的新冠病毒是人为产物吗?

陈忠华:首先,新冠病毒非人为刻意制造,它是自然演化的产物。

这一点在 Nature、Science、Cell、NEJM、Lancet,JAMA、BMJ等最顶级的生命科学和临床医学期刊上都有系统性的研究报告,而且结论基本一致。

我个人读到的唯一一篇,挂在预印平台上、来自印度专家的非正式质疑论文,也因证据不足而随即被作者自行撤稿。

地球大约有 46 亿年的演化历史。最低等的非细胞生物体(病毒类)、过渡体、单细胞生物体(细菌等)大约有 32 ~ 35 亿年历史,它们都是地球上的真正的「原居民」,甚至是真正意义上「主人」。相比之下,我们人类最多也就 300 万年存活历史。

它们比人类存在的历史更加悠久。它们可以肆无忌惮地侵入到我们的机体,打败我们的免疫系统,寄生在我们身上;它们利用人类细胞代谢机制复制自己,大量繁殖,剥削我们的营养和能量,无耻地在人类基因中留下自己的基因片段,甚至将我们直接杀死。

就算人类找到了药物和疫苗,它们也随时可以发生变异,这样便功亏一篑。

地球上的生物、病毒与人,都处于不断演化之中。目前已知的可以直接导致人类疾病的冠状病毒至少有 7 个,新冠病毒就是其中之一。每隔若干年就会冒出一个新的变种,给人类带来大瘟疫、大灾难。

简单地说,下一个致命性病毒出现,也是一个大概率事件。

从分子病毒学来看,Nature Medicine 最近有一篇题为《The proximal origin of SARS-CoV-2》的综述性文章,分析比较详细,并证明了这些演变的关键点。

论文截图

这次的新冠病毒在自然宿主和中间过渡宿主之间,经过长期进化、变异和突变,在其表面演变出特异性的功能基团「刺突糖蛋白」 (spike glycoprotein,以下简称「S 糖蛋白」) 。 该基团上面带有 3 个特异性功能性结构:受体结合部 (Receptor-Binding Domain,RBD) ;在 S 糖蛋白的 S1 和 S2 亚基交界处有一个多碱基酶切位点 (Polybasic cleavage site,RRAR) ;外加 3 个非常特有的 O-linked 聚糖结构 (O-linked glycans) 。 新冠病毒带着的这些非常容易变异的基本结构在特定的宿主体内一步一步演化,直到一个特别的成熟时间点和机遇到来,最终在人类细胞表面精准地找到一个叫「ACE2」的受体 (血管紧张素转化酶 2,Angiotensin Converting Enzyme 2) ,并以此作为突破口,感染人类,并造成世界大流行。 通俗地说,病毒的 S 糖蛋白就像一把通过自然进化而得到的密码钥匙;ACE2 受体就像是一个安装在人体细胞表面的密码锁。 在自然进化过程中,最初得到的一些密码钥匙是无法直接打开这把超级加密的密码锁的,这是人体的保护机制,要不然任何病毒都可以长驱直入。

但通过无数病毒世世代代的努力,一点一点修改和试探,最终成功地打开了它。 假如你的钥匙丢了,观察一下锁匠是如何给你开门的,就会明白,这个过程其实不是那么的简单,完全是凭经验,一点一点试出来的。 生物学上,这个过程叫「适配」。 以上比喻,有助于理解病毒演变轨迹,进一步说明它不是一个刻意人造的病毒。 虽然大量研究证明新冠病毒 S 糖蛋白与人类 ACE2 受体具有较高的亲和力和相互作用。 但有一项计算机模拟分析发现,这种相互作用的亲合度,其实还不够完美。 研究者甚至还预测了亲和度更高的氨基酸匹配序列。因此认为,新冠病毒与人 ACE2 的结合,是对人类 ACE2 的自然选择的结果,从而产生了目前这种不够完美的「亲和度」。 这同时也暗示: 病毒与人 ACE2 受体的结合分子结构的演化还在进行之中。 如果是人造病毒,它的结构,会更加完美,传染力也会更强。 从现有的情况来看,新冠病毒目前还有进化空间,因此研究者也认为它不是人为故意编辑制造出来「产品」。 假设有人对该病毒进行过刻意的、系统性的基因操作,我们应该侦查得到操作的蛛丝马迹,如:曾经对现有的 β 冠状病毒动过「反向遗传学系统」手术 (reverse-genetic system) 等。 但情况并非如此,遗传数据分析显示,新冠病毒并非源自任何以前使用过的病毒骨架 (virus backbone) 。 除了上面提到的 Nature Medicine 综述论文外,还有两篇重要文章可以佐证以上观点。 Cell 杂志一篇研究报告非常详细地介绍了新冠病毒的结构功能和抗原性,并与 SARS 病毒进行比较,强调病毒 S 糖蛋白部位上的几个全新的、关键性、特异的结构。 这篇论文是目前生产检测试剂盒、制造药物、开发疫苗时选取精准分子靶点的基础。 另外 Science 杂志也提出了几乎完全相应的佐证。 人若将 SARS 病毒改造成新冠病毒也许需要在特定的病毒株结构上加以改造,删除或插入特定的基因片段,然后感染实验细胞株,或转基因实验动物,尤其是具有 ACE2 受体的非灵长类动物,甚至要在人体反复测试,看它如何逃避人体免疫系统屏蔽和攻击,并对研究病毒 S 糖蛋白进行反复修饰,使之完善成今天这个样子……实际上我们并没有发现比较系统的相关研究和报道。 历史上,P3 实验室的确曾经发生过病毒泄露的事件,但是没有造成规模性危害。 2003 年 9 月 3 日,新加坡总医院收到一位在 P3 实验室感染 SARS 病毒的 27 岁研究生,确诊后隔离治疗,康复出院。 估计全世界研究 SARS 病毒的实验室不少,到目前为止,仅此一篇相关报道。再说,SARS 病毒与新冠病毒相差很远 ,总体基因组相似度为 82% ~ 89 % 。 丁香园:有很多人认为新冠病毒是蝙蝠、穿山甲等野生动物传播给人类的,您如何看待这样的观点? 陈忠华: 从蝙蝠、穿山甲分离出的一些冠状病毒株是目前能找到的相对比较接近于新冠病毒的病毒株。

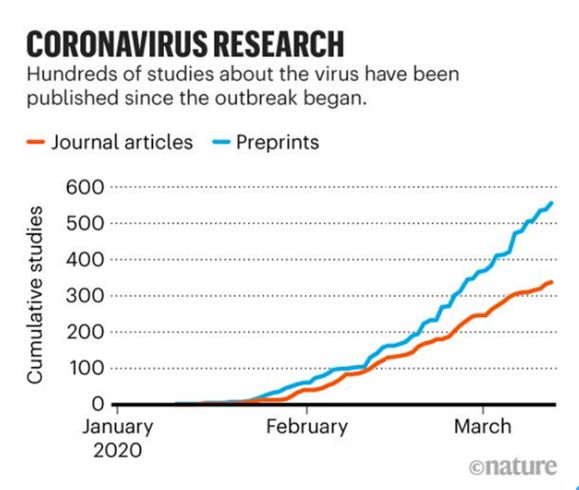

目前还没有从那个动物身上找到可以直接感染人的高度相似的那一株。而人传人的新冠病毒之间的基因相似度为 99.9%。 显然,目前人是主要病源群体。佩戴口罩相互隔离是最有效的防御措施。 疾病的溯源,需要分子病毒学研究、基因遗传进化树考证和流行病学调查结果三个层面的证据相吻合,才能够下定论。 其难度可想而知。 目前,分子病毒学研究、基因遗传进化树考证进展很快。因为这个相对简单。只要能获取各个发病地区的病毒株标本,就可以进行分析比较。尤其是各国的第一批病人,其病毒标本非常重要。有很多研究成果已经直接用于指导预防和临床治疗。 据 Nature 统计,新冠肺炎爆发以来,正式论文已超过 300 多篇,还有 500 多篇挂在预印平台上。绝大多数论文出自于我国学者和研究人员之手,其中大部分是基础研究和临床研究。

遗憾的是,流行病学调查这个方面的确没有太多进展,甚至停止不前。里面原因太复杂,这里暂不展开。 现在有关于病毒起源的两种推论:

第一,新冠病毒的演化和变异在野生动物身上完成,最后跨物种传播给人类。 如果属实,我们需要立即寻找「终末中间宿主」,看它究竟是个什么样的动物。并查明病毒的传播途径,直接加以控制和阻断。 作为自然宿主,必须是长期携带病毒又不发病,而且与中间宿主有生态交集。 著名分子病毒学家石正丽在最近的公开演讲中指出:蝙蝠占哺乳动物的 20%,也是携带病毒最多的哺乳动物。然后是占哺乳动物 30% 的啮齿类动物,也是很多病毒和细菌的携带者。再就是禽类,野禽是高致病禽流感病毒的自然宿主。它们都有可能和一些家养动物或者是驯养的野生动物有生态交集。 如果在某一类中间宿主检测到了和新型冠状病毒达到 99% 基因相似性的病毒,就可以确定这一类宿主就是其中间宿主。

但遗憾的是,穿山甲病毒中一致性最高的是 92% 的基因组,蝙蝠中最高的是 96%,这两个病毒都不可能在短时间内跨物种感染人并快速进化成新冠病毒。

我们还必须努力寻找「终末中间宿主」。 第二种关于病毒来源的推论是:病毒演化的过程在野生动物身上完成了一大半,最后的变异在人类机体内完成,经过人类天然防御系统(主要是免疫系统)筛选过后,最终成熟,导致流行病爆发。 如果是这样,溯源所谓「零号病人」就非但不可能,而且意义也不大。 因为这个过程过于漫长,无法追踪,如同大海捞针,给流行病学的定时、定点、定位、造成很大困难。换句话说,有可能这个病毒从 2003 年 SARS 之后就开始演化了,这个演化过程直到今天都还在进行,十几年的漫长过程,所以很难溯源。

郁文彬等学者(发表于 ChinaXiv)运用基于种群遗传学的分析方法研究新冠病毒,发现它在 2020 年 2 月 12 日之前发生过 2 次明显的种群扩张,最早的一次发生在 2019 年 12 月 8 日左右。

其实传染病的爆发有很多种因素,除易感人群密度外,气候也是一种(气温 - 气压 - 湿度)重要因素。适当的温度 - 湿度可以影响载有病毒的气溶胶颗粒漂浮和传播。 环境因素直接影响病毒活力和传播力度 (R0) 。 可能某地当时恰恰是比较适合病毒传播的地方,但这不等于别的地方没有病毒和不爆发。 病毒爆发的时间、地点是很多偶然因素集中在一起的必然结果。 中国疾控中心主任高福等,在新英格兰杂志上发表的最早一篇关 425 例新冠肺炎的论文显示: 最早发病的一组位患者中,很多并没有华南海鲜市场和相关人员的接触史 ,具体案数为:2020 年 1 月 1 日以前 12 例;1 ~ 11 日 141 例;12 ~ 22 日 59 例。显然,这不是一个小数,这本身就是一个多点爆发型流行病的确凿证据(NEJM:2020.01.29,见下表倒数第二行)。

最近,也有相当多的国际专家,通过比较研究,提出「尽管武汉出现了一些案例,但病毒决非起源于武汉(海鲜市场)」的结论。我个人一直也是这样认为。

对于「新冠病毒系人造生物武器」的言论,我没有找到怀疑的证据,反而对现有的怀疑论点和逻辑推论抱有更多的疑问。 其中最大的疑问是:谁是假想敌? 肇事者为什么不针对某个假想敌人群体特有的细胞受体去设计病毒?而偏偏选中人类共同拥有的 ACE2 受体作为攻击目标? 除非肇事者本人先已为自己敲除 ACE2 基因,或者,至少已为自己和家人准备好了几份疫苗或一些特效药。否则,一旦爆发,自家性命难保。到目前为止,我们还没有看到有效疫苗或特效药。 肇事者既然选中人类共同拥有的 ACE2 受体作为病毒攻击目标,那就是视全人类为假想敌。那请问,这个人类的头号公敌又是谁?太空人?如果是其他国家的人,难道他们体内就没有 ACE2 受体么? 他们为自己、为亲人、为同胞或自己的士兵准备好疫苗或特效药了么? 事实是,瘟疫席卷 180 多个国家地区,全球六大洲无一幸免。以美国为例,无论是感染,还是死亡,都达到全球第一。毫无疑问,这是一次人类的共同灾难,没有赢家。 结论很简单:新冠病毒演化的「自然张力」才是我们人类的天敌。而且这个「自然张力」一直都存在,直到下一个病毒出现。 我个人认为:「新冠病毒早已广泛存在于地球上;新冠肺炎为多点流行和爆发」。 理论依据一:

前面讲到:「新冠病毒带着的这些非常易变的基本结构在特定的宿主体内一步一步演化,直到一个特别的成熟时间点和机遇到来,最终在人类细胞表面精准的找到一个叫『ACE2』的受体并以此作为突破口,感染人类。」

从时间轴来看,各国疫情爆发的先后,仅以周或月为计算单位。相对用 10 年为一个计算单位的漫长病毒演化过程,这点时间差完全可以忽略不计。

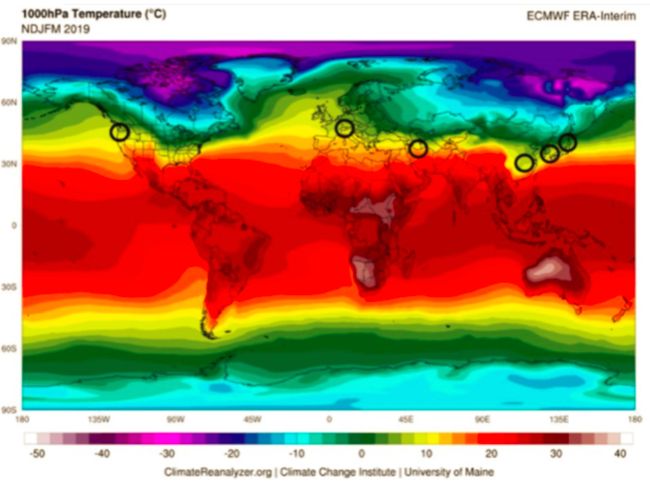

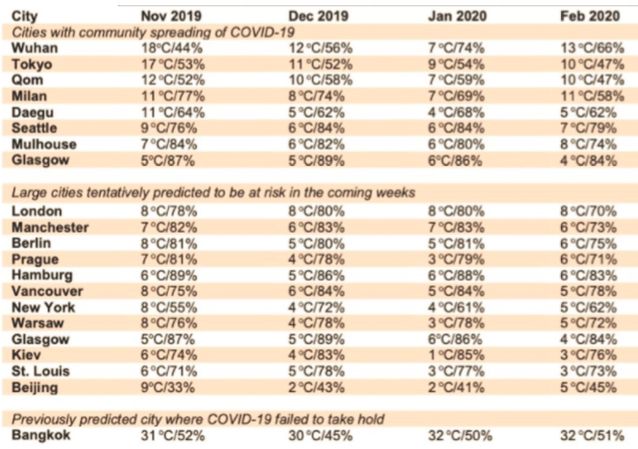

如果没有确凿的流行病学证据表明此次世界大流行 (pandemic) 全部源于单一病毒株,那么可以反推,病毒早已广泛存在。只要满足传播和感染所必备的条件,随时随地都可以爆发。 这就好比:几万只箭几乎同时射向一张世界地图,哪个点先被射穿,意义并不大。 因为整个世界本身就是一个大生态圈,同时也是一个完整的人类命运共同体。 理论依据二: 预印网 SSRN 发表了马里兰大学医学院人类病毒研究所、全球病毒网络(GVN)中心 Mohammad Sajadi 的一篇论文,发现新冠肺炎疫情与纬度、温度之间存在相关性。 该论文根据模型预测:随着气温升高,目前疫情地区将有所缓解,而目前疫情区以北的区域则可能进入流行风险,从东至西分别是:东北亚、中亚、高加索地区、东欧、中欧、不列颠群岛、美国东北部和中西部、以及不列颠哥伦比亚省。 研究发现,迄今为止,由新冠病毒引起的疫情主要沿狭窄的东西向分布,大致沿北纬 30°~ 50° 的走廊,这一带的有着类似的温度:5 摄氏度 ~ 11 摄氏度,类似的湿度:47% ~ 79%。

从表格数据也可以看出,现在欧、美现的气温相当于两个月前武汉 - 东京 - 大邱的气温,与流行滞后时间基本一致。

丁香园:新冠病毒有什么危害性? 陈忠华: 新冠病毒具有很强的 SARS 病毒的噬肺性;艾滋病 (HIV) 病毒的致免疫缺陷性,以及很弱的乙肝病毒 (HBV) 迁延性,3 大特点。 这次的疫情防控像战争一样。新冠病毒非常得凶残、狡猾、阴险。有证据表明,它可以异常凶猛地在人体内复制,重症病人的病毒载量可以是轻症的 1000 多倍。 新冠病毒在分子结构、蛋白结构、RBD 和 SARS 病毒相似,也一样具有很强的噬肺性。 但它和 SARS 病毒的差异在于,它同时也能攻击淋巴细胞,对其有特异性的噬毒性。这导致患者白细胞数量低,主要是低淋巴细胞血症。而且后期很难恢复。这一点新冠病毒也很像 HIV 病毒。 此外,它有潜伏性,可以转阴。在广谱抗病毒药物和免疫系统的双重压力下,新冠病毒可以躲进组织深部,药物和淋巴细胞攻击不到的地方,包括穿过血脑屏障等部位。 一旦抵抗力下降,它又会重新出现,疾病就会复发。目前学界已经有患者痊愈以后又重新发病的两篇正式病案报告。 可见新冠肺炎也可能有乙肝的迁延性特性。 从这里可以看出,即使新冠病毒没有完全进化到位,都已经是一个异常凶险的病毒了。因此我们需要高度警惕,严加防范。

丁香园:您如何看待国外政客将其称为「中国病毒」? 陈忠华: 2015 年 WHO 就正式提出:疾病和病毒的命名禁止冠与人种、国家、城市、地理(河流、山川),以防止污名与伤害。

偏见比无知更加无知。

( 责编:史晨瑾)

参考来源(向下滚动)

1.Chen, Dabiao, et al. "Recurrence of positive SARS-CoV-2 RNA in COVID-19: A case report." International Journal of Infectious Diseases (2020).

2.中华医学杂志,新型冠状病毒肺炎患者出院后“复发”原因分析及治疗策略,周灵 等

3.Andersen, K. G., Rambaut, A., Lipkin, W. I., Holmes, E. C., & Garry, R. F. (2020). The proximal origin of SARS-CoV-2. Nature Medicine, 1-3.

4.Almazán, F., Sola, I., Zuiga, S., Marquez-Jurado, S., Morales, L., Becares, M., & Enjuanes, L. (2014). Coronavirus reverse genetic systems: Infectious clones and replicons. Virus research, 189, 262-270.

5.Walls, A. C., Park, Y. J., Tortorici, M. A., Wall, A., McGuire, A. T., & Veesler, D. (2020). Structure, function, and antigenicity of the SARS-CoV-2 spike glycoprotein. Cell.

6.Wrapp, D., Wang, N., Corbett, K. S., Goldsmith, J. A., Hsieh, C. L., Abiona, O., ... & McLellan, J. S. (2020). Cryo-EM structure of the 2019-nCoV spike in the prefusion conformation. Science, 367(6483), 1260-1263.

7.Zheng, Meijuan, et al. "Functional exhaustion of antiviral lymphocytes in COVID-19 patients." Cellular & Molecular Immunology (2020): 1-3.

欢迎向丁香园报料!请加微信:dxylzzb