写给11岁的何小娟

5年级时,因为不想升学到离家较远的初中,于是转学到了一家离家较近的有初中部的小学。开始了我的插班生生活。

在原来的小学里我成绩优异,经常参加学校的文体活动,而且学校里的老师孩子都是平日里相见的左邻右里,可谓是学校的风云人物。来到新的环境,没有了曾经的簇拥,虽然只有11岁的我,也感到前所未有的陌生与失落。而开学第一节音乐课,对我的打击最大。

因为是插班生,有一些科目的书还没有发给我,其中就包括音乐课本。音乐课曾是我喜爱的课程之一,原因之一是原来的学校设备简陋,音乐课常常在合唱歌曲以后自愿上台独唱,非常轻松。还因为我常常参与学校的舞蹈演讲等比赛接触音乐老师很多,对她有亲切信任感。所以,到了自由发挥的环节,每次我都高举小手上台领唱。

新学期的第一节音乐课,因为没书,也不认识邻班的同学没法借书,我惴惴不安,生怕老师责怪。而且出乎意料,新学校的音乐课比原来正式很多,跟着众人到专门的音乐室,坐在台阶座椅上。上课伊始,老师一边弹钢琴,孩子们跟着练声。听着老师曼妙的钢琴声,同学们张嘴哼着熟练的曲调,我甚至没搞清楚他们是如何由喉自嘴发出曲调。没书的担忧和陌生的流程让我如坐针毡。

到了学习歌曲的环节,老师让孩子们翻到某一页,我因为没书不得不和歪着头和邻座的孩子共用书本。老师很快就注意到我,随口问了一句,怎么没带书?但是一向优秀的我听到的却是责怪与批评,还感觉到全世界探寻的目光,我甚至不敢望向老师精致的妆容,小声怯懦地说了一句“我没书”。

随后老师有没有继续发问我已然记不清了,但那一刻自己的瑟缩和窘迫历历在目。整节音乐课我都在低落中度过。

到了自由发挥的环节,不像自己原来的学校般上台独唱,而是几个有备而来的同学,拿着小提琴,长笛或者口风琴,在老师的钢琴伴奏下音乐飞扬。那一刻,我看不见大部分和我一样坐在台下的孩子,只看得到自己初来乍到的差距与自卑。

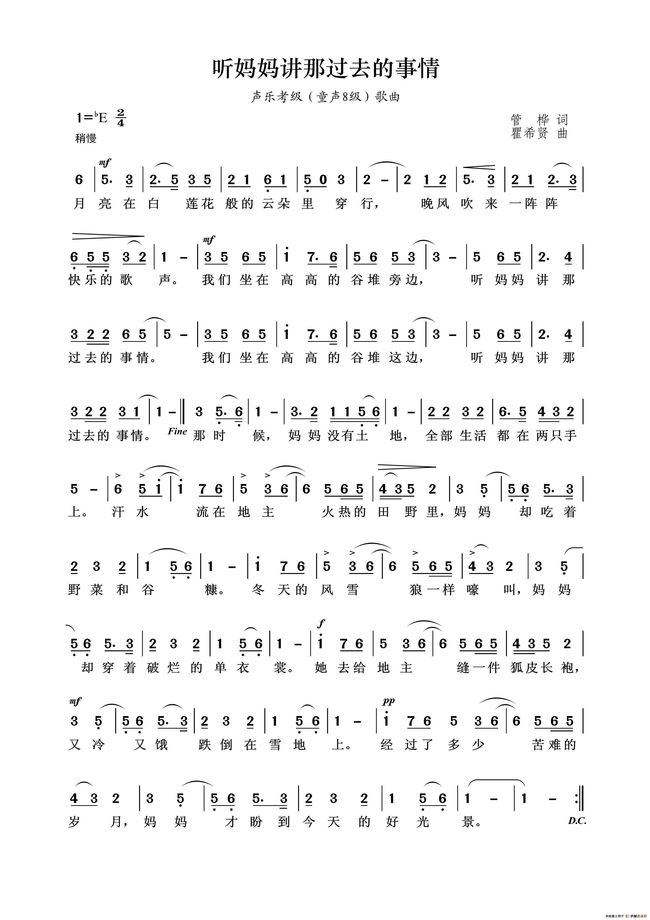

直到今天我还记得,当时学习的歌曲是《听妈妈讲那过去的事情》,因为新生的不适应,糟糕的情绪和过分在意自己在老师同学心里的印象,我总觉得自己连一句都没唱在调上。甚至整整一个学期,我都觉得自己没有学会唱一首歌。

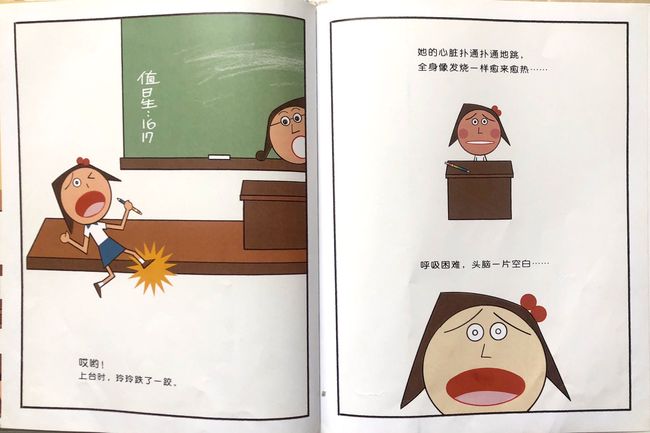

每周一节的音乐课过得飞快,虽然我一到上课就惶惶,但期末考试还是如约而至,而且考试内容就是这首勾起我噩梦般经历的《听妈妈讲过去的事情》。所以毫不夸张的说,我完全经历过刘芳玲同学的“山崩地裂”——

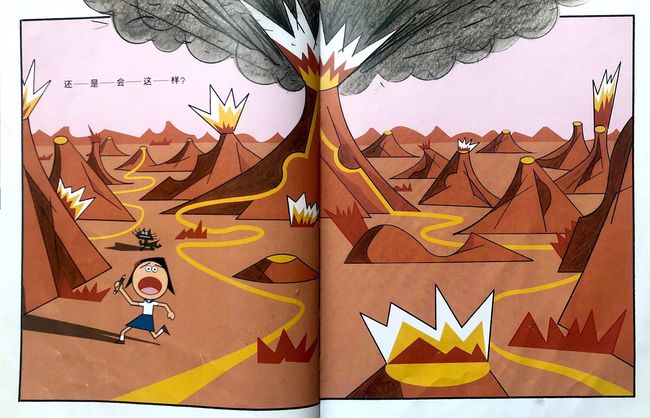

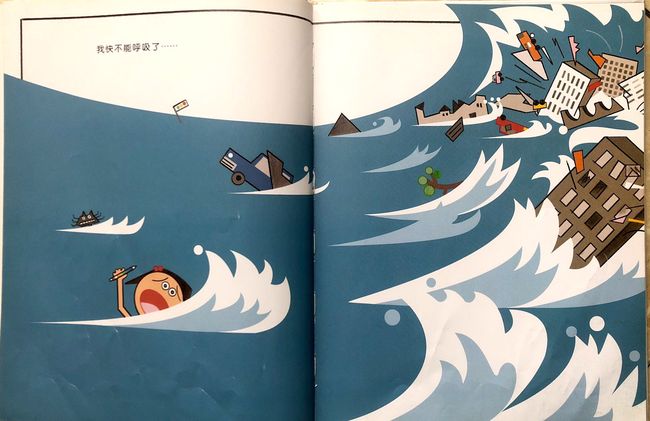

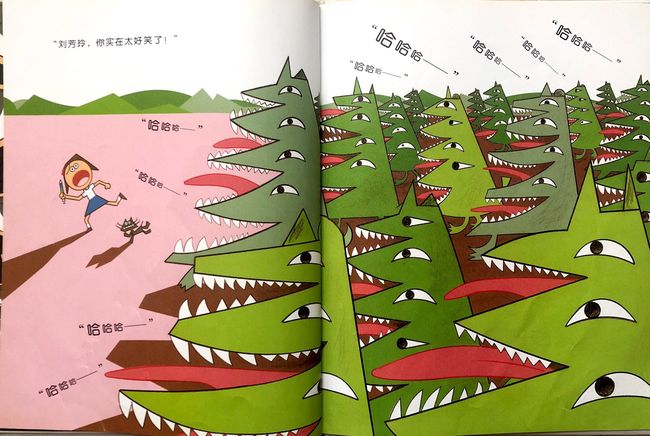

在几何图形主导的基础上,呈尖锐三角形的崩塌地面,喷涌的火山,澎湃的海浪,怪兽锋利的牙齿,四面八方的激光……凸显了孩子内心的怕上台,怕失败,怕失望。

还有色块强烈对比的灰黑建筑与亮光天空,红橙火山与黑白烟云,蓝白海浪与黑色建筑,绿色怪兽与鲜红舌头……强调了孩子此时此刻的焦虑与不安。尤其是无数只无处不在突兀狰狞的眼睛盯着甚至无法拥有完整角落的刘芳玲,这种恐惧和我想象中音乐考试情形一模一样,我一定会在所有人的注视下无处可逃。

而且,汤姆牛深深懂得饱受这种恐惧心理折磨下的孩子内心的孤独与无助——几何图形构图和块状色彩配搭在一起,显现出一股冰冷的画面感。这个隐约的冰冷,与孩子得独自面对恐惧的心情相呼应,因为也与还在抱怨玲玲饭盒不拿出来洗,袜子乱丢的妈妈,完全不了解大人她的孤独,就像整整一个学期都尝试适应的自己,由始至终面对的问题心理包袱的,还是自己一个人呀!

音乐考试现场和成绩早就淡忘,虽然我终是适应了新学校新环境成了一名“学霸”,出现在学校的各大场合与学科比赛,但是再也没有参与任何唱歌跳舞等活动了,至今也没有学得任何一门乐器“旁身”。因为适应新环境的恐惧压力和无助,让我对学习唱歌跳舞才艺有强烈的抗拒,认定自己没有音乐细胞,是个唱歌走调看不懂乐谱的“乐盲”。成年以后,去唱K只当听众,孩子也是唯一有机会听我唱歌的人。

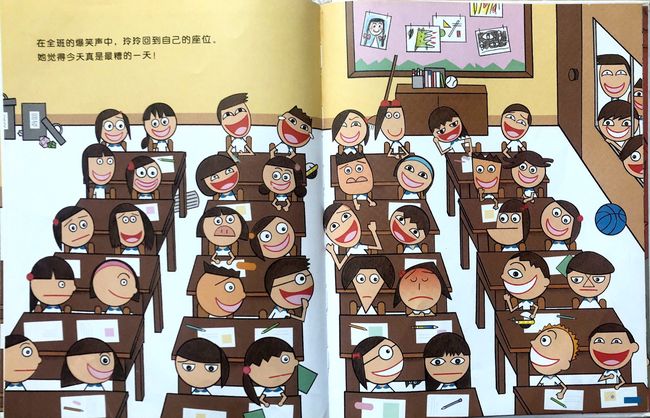

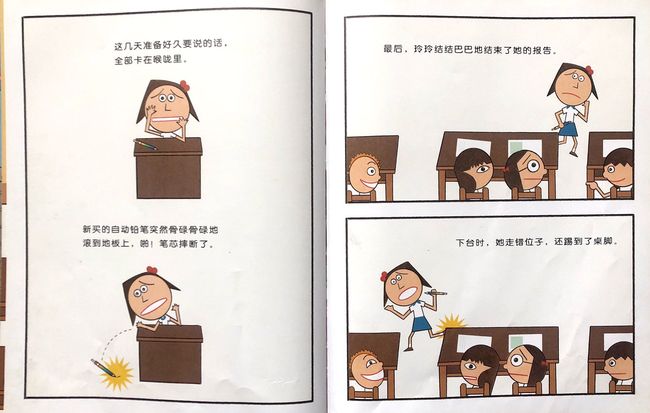

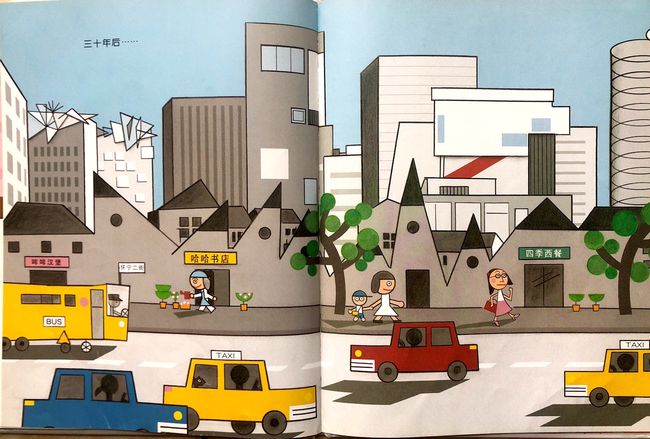

绘本中的玲玲很幸运,她的演讲经历堪称童年阴影——上台跌跤,发言磕巴,状况百出,最后还不出意外地收获满堂哄笑。但是30年后,走在同样的街道,她的步履不再是幼时般踟蹰,昂首挺胸,虽然有顾虑,但握紧的拳头看得出她已经习惯给自己打气加油。

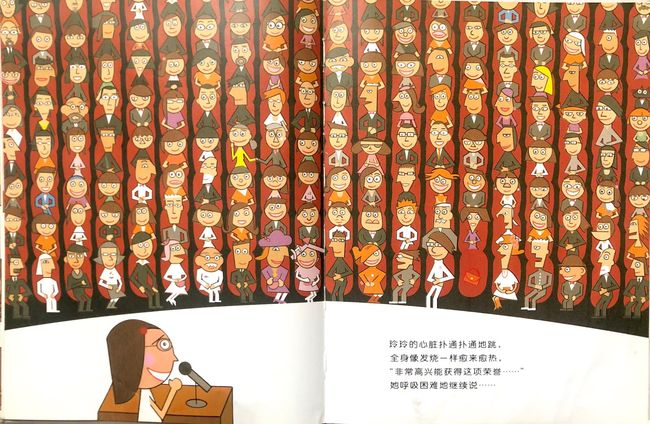

30年后,玲玲走向更广阔的讲台,面对更多的听众。她可能改不了幼时的生理反应——心脏扑通扑通地跳,全身想发烧一样发热,呼吸困难,但是她的心理调节能力已经不再是一个孩子了,艰难仍然继续发言。虽然不是完美结束——毕竟鞋子差点儿掉了,直到她完整结束发言,抱着花束,在镜头前留下一个比耶的微笑。

但纵观全书,玲玲最幸运的不是30年后的成功演讲,而是在她童年的时候,就找到了她的兴趣志向所在——房间门上贴着她设计的建筑,署名Emily;书桌上放的是《奇妙的建筑》;即便是想象中最可怕的一天,无论天崩地裂、火山爆发、海啸来袭和怪物入侵,玲玲手中始终紧握画笔;看到黑板上的讲题:我的志愿。再看结局库西日报报道“全球最年轻建筑奖得主刘芳玲”,可以猜到她从小的志愿是成为一名建筑师并且如愿以偿。

这也是为什么长大后的玲玲虽然仍为演讲紧张,但不再认为这会完蛋。我想她已经拥抱了那个演讲时会害羞紧张甚至恐惧的自己,而且,在这些方面甚至其他方面有点不完美的自己,一点也不影响她对建筑志趣的探索与追求。

从这个层面而言,30岁的我也是幸运的。在亲子阅读和家庭英文启蒙时,和宝宝一起利用歌曲童谣进行丰富的语言交流;在儿童早期阅读推广活动中,也少不了和家长孩子进行韵文儿歌的律动。不怕开口不是因为我唱得有多好,而是在跳出唱歌着不着调的形式以外,我更在意的是培养孩子的阅读兴趣与习惯,向家长示范和传达科学的儿童早期阅读理念与方法。曾经最可怕的音乐,俨然成为我的阅读活动的例行开场舞。

时隔不到20年,看到这个温暖细腻的故事,感受到汤姆牛对孩子“小事情”的理解和认同,对孩子恐惧心理的安抚和期许。我想把《最可怕的一天》送给11岁的自己,告诉那个适应中的孩子:All is well。