TA又热搜了,但愿没有第三次

悲剧再次发生!

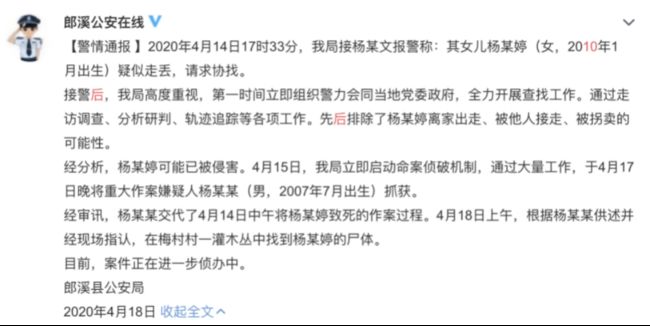

这并不是陈旧新闻炒冷饭,而是近日在安徽发生的一起13岁男孩谋杀10岁女孩恶性案件。

熟悉的年龄,熟悉的事件。

仅仅是改变了地点而已。

这距离去年十月震惊全国的「大连案」才仅仅半年。

当时,同样是13岁男孩残忍杀害10岁女孩,但最终判决只是收容教养三年。

官方给出的原因十分简单,法律规定——

「14岁以下未成年人不承担刑事责任。」

有如此「前车之鉴」,此次安徽案的结局似乎也已经写定。

而我们不知道,类似这般的未成年人恶性伤人事件是否会更加频繁地发生。

舆论被愤怒点燃。

那个极具争议性的话题被再次抛了出来——

未成年人犯罪到底该不该判刑?

事实上,这是一个全球性的争议问题。

不同国家对此有着不尽相同的看法和规定。

大多数选择宽容为本;

但也有些地方,无论年龄,只看案件的恶劣程度——

《少年犯》

Young Kids, Hard Time

这是MSNBC在2011年出品的一档纪录片。

镜头对准了美国中北部印第安纳州的一个特殊群体——

「少年犯」

他们的特别之处在于,尽管都是未成年人,却接受着与成年人等量的刑事惩罚。

但凡涉及未成年人的案件,最关键的一点,往往在于法律对未成年人「年龄」层面的界定。

经过鲍毓明案,相信大家对此已经或多或少有些了解。

比如我国的法定性同意年龄是 14 岁。

与 14 岁以下儿童发生性关系,无论自愿与否,均被认定为强奸重罪。

但 14 岁以上,就很难判刑。

而在未成年人犯罪中,同样存在「最低刑事责任年龄」。

也就是我们常说的,起刑点。

纵观全球,不同国家和地区对于起刑点有着不同的规定。

总体来说,绝大多数国家都介于12岁到18岁之间。

全球最低刑事责任年龄

主流国家中唯有一个例外——

美国。

美国是世界上少数会对未成年人进行刑事审判的国家之一。

甚至在部分州,例如阿拉巴马州,刑事诉讼没有最低年龄限制(联邦犯罪除外)。

只要犯罪,全都一视同仁。

当然,在具体实施过程中,仍会有所区别。

事实上,这些未成年人会依据年龄在不同地方关押。

不满14岁的未成年人罪犯,首先会被送进少管机构接受教育。

等年龄达到14岁时,再送入少年监狱继续服刑。

最终年满18岁之后,会转移到成年监狱服刑,直到刑满释放。

纪录片采访的便是印第安纳州沃巴什县的一座少年监狱。

里面目前有53名罪犯,所犯下的罪行有抢劫、斗殴,以及谋杀。

严重者被判刑高达65年。

15岁的Colt Lundy就是其中之一。

因为蓄意杀害继父,他背上了谋杀罪的指控。

被判30年监禁。

初进监狱的他十分震惊:

「简直吓坏了!」

房间只有一个窄窄的窗户,外面则是成堆的铁栅栏。

监狱内不时发生的暴力事件,也让他有些不知所措。

没有自由,时刻被监控着。

不是梦境,也不是电影剧情,而是真实存在的现实。

也只有这一刻,他才真正意识到自己的人生被剥夺。

「他后悔了。」

不见棺材不掉泪。

这是很多初来乍到的少年犯的共同经历。

当真正失去自由的时候,他们只希望曾经的一切都没有发生过。

Paul Gingrich也有着同样的感受。

他是帮助Colt杀害继父的同伙,被判25年监禁。

由于犯案时年龄只有12岁,被暂时送去了少管所。

乍一看,这不过是一个懵懵懂懂的小男孩,却因为一时冲动,搭上了自己的大半辈子。

Paul不善言谈,对过往的错误不愿过多提及。

但他清楚知道,两年之后,自己也会被送进少年监狱。

此时,他唯一的希望就是通过上诉争取减刑,来挽回他已经跌落谷底的命运。

少年监狱里面对的至少还都是同龄人,相比之下,不可知的成年监狱才是真正的噩梦。

一旦成年,就会被送走。

那种恐惧感是随着年龄增长与日俱增的。

Miles Folsom就面临着「成年的诅咒」。

他因重罪被判刑36年。

通过狱内的学习,他成长很多。

不仅成功拿到了高中毕业证,还承担起了给新人做辅导的工作。

是少年监狱里表现最好的青少年之一。

他十分后悔曾经的所作所为,甚至一直保留着案发后的报纸。

因为上面记录着「彻底改变了他命运的一天」。

尽管如此,所有努力也不过是一种自我安慰。

因为再过不久,他就会被送到成人监狱去。

而那里的生活,没人知道到底是怎样一副光景。

前面提到的三个男孩,分别代表来不同年龄段的少年犯。

像他们这样经历过刑事审判,被关押在美国监狱里的未成年人,还有上万名。

每当社会发生恶性事件,围观者们往往群情激愤。

希望性侵者一律被化学阉割,希望少年犯也能从重处理。

我们当然希望罪有所罚,希望能通过法制约束来降低犯罪率,尽可能避免悲剧重演。

但感性终究不该主导理性。

这部纪录片的最大意义,就是为了研究这种刑罚制度能否让社会变得更加安全。

无可否认,刑罚制度的确有一定积极效果。

通过剥夺自由,这些「无恶不作」的少年犯有了反省意识。

只有当他们亲身经历过「失去」,才会后悔自己曾经的所作所为。

从这一点上来看,对未成年人追究刑事责任,有着正面的警示和教育作用。

然而,事实往往是复杂的。

一项制度的设立,需要考虑众多潜在的、长远的影响。

根据美国司法部的统计显示:

「比起根据未成年人法律进行审判,经历过成年人刑法审判的少年犯在出狱之后更容易再次犯案。」

在纪录片里我们看到,Colt在监狱最快学到的知识居然是制造武器。

例如,Lock-Sock(铁锁袜)。

把门锁塞进长筒袜里并拧紧,通过挥动来攻击别人。

当围观者以为把这些孩子送进监狱会让他们有所醒悟、积极向上的时候,实际上,他们可能正互相分享和学习着更多犯罪知识。

而类似的故事我们也听过很多。

哪怕是一个正直的好人,在监狱呆上三年五载,也能成为犯罪大师。

环境对一个人的影响十分重要。

而这又恰恰是少年犯们的重要特征。

他们心智不够成熟,容易受到周边环境的影响。

可能头脑一时发热,酿下错误;

也可能就此堕落,愈发不可挽回。

针对此类情况,对未成年人犯罪给予适度量刑几乎是一个全球性共识。

各国在未成年人犯罪制度上虽然不一样,但大都还是采取了「减轻刑事责任能力」的态度。

网络上,也有很多批判者支持直接以死刑来惩罚犯下谋杀罪的未成年人。

殊不知,根据联合国签署的《公民权利和政治权利国际公约》规定:

「对于十八岁以下的人所犯的罪,不得判处死刑。」

我们自然不希望本可以挽回的孩子,因为一时糊涂而断送终身。

但反过来。

如果是真的故意行恶,并非一时糊涂呢?

这时候,过于人道主义的态度,是否也会伤害到受害者的利益,置公众安全于不顾呢?

在人道宽容与审判惩罚之间,难的就是如何衡量尺度。

近年来,我国未成年人犯罪出现了愈加严重的低龄化趋势。

情况不容乐观。

这不得不回到最初的问题:

低龄未成年人犯罪该不该判刑?

大多数人站在「该判」的一边。

如果凶手作恶却得不到惩罚,是否在教坏其它人去「制造武器」?

而面对无辜的十岁受害者,谁又来替她们伸张正义?

很多人把矛头指向了《未成年人保护法》,指责其间接纵容了未成年人犯罪。

但事实上,真正在这里发挥作用的是我国《刑法》。

根据国家针对未成年人「教育为主,惩罚为辅」的原则。

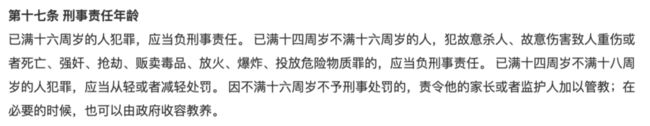

《刑法》对于「未成年人承担刑事责任」的年龄做出了如下解释:

也就是说,对于不满14周岁未成年人罪犯的惩罚措施是:

「责令家长或者监护人加以管教」。

这似乎一条毫无约束力的条款。

又或,「必要时,也可以由政府收容教养」。

如果再进一步研究,会发现根据1982年印发的《公安部关于少年犯管教所收押、收容范围的通知》规定:

「收容教养的期限为1至3年」。

换句话讲,一个不满14周岁的杀人犯能够获得的最大惩罚是——

三年少管所监禁。

这也正是「大连案」的最后判决。

一方面,我国对于未成年人犯罪的刑罚稍显宽松,对于青少年犯罪者的惩戒和矫正作用似乎不够明显。

另一方面,相比起英美法系会综合考量「未成年人思维能力、群体性犯罪等」来加大追责。

我国拿「年龄作为唯一标准」的一刀切模式显得比较死板。

正是种种法制层面的不完善与漏洞,引发了当下舆论对于未成年人刑罚的不满。

与此同时,也有一部分人站在了「不该判」的一边。

一方面,他们考虑到未成年人心智不健全、不成熟;

另一方面,他们对于加大法律审判的作用也提出了怀疑——

就算对未成年人采用了成年人的一套刑事审判,又是否真正能够杜绝未成年人犯罪呢?

如果加大法律真的能够打击犯罪,为何美国每年仍有那么多的少年犯呢?

从这种意义上来说,法律承担着震慑作用,却无法根治犯罪。

双方其实都各有道理。

一方面,面对持续「低幼化」的趋势犯罪,根据案件的恶劣程度,适当加重对未成年人刑事责任的判决。

让「罚」能起到真正有效的警示和教育作用。

与此同时,也应该建立针对未成年人罪犯的有效的矫正体系。

另一方面,比起只起到震慑作用的法律来讲。

归根结底,家庭和学校在道德教育、法制教育的缺失才是根本原因。

一个深信「我,13岁,杀人不犯法」的孩子实在让人害怕。

一个在杀死母亲后还问「总不得不让我上学吧」的儿童则是令人错愕。

对于不满14岁的未成年人来说,他们的三观仍在塑造当中。

真正的问题也在于此——

这种扭曲的观念到底如何产生?

为何漠视生命的行为为何一再发生?

面对这种「扭曲的残忍」。

除了改进法律之外,我们需要做的还有很多很多。

助理编辑:艾尔星