2012年12月21日将是那年的年度文化大事件。

但在那之前的两个多月里,恐怕少有人会预测到,莫言这个名字会打破这种,早在2009年电影《2012》上映前就开始的文化造势。七年后,中国作家残雪同样被安放在了那台聚光灯之下。

DS.01

2012年的上半年,我读初二,还“不可一世”地坐在班长的“宝座”上。当中日钓鱼岛争端出现的时候,我盯着教学楼前的日产轿车,和从里面下来穿着碎花长裙的历史老师,默默地丢掉了背在手里的板砖。但爱国青年的热血又岂能轻易退散?我只能立马转进学校超市,拿着班费买了几尺出板报的红纸。

一节英语课后,包括校长在内的多个老师,都看到了贴在我们班门上的,用大号签字笔手书的一副对联:

上:借我三千城管

下:平你东瀛小岛

那年我偷偷带进学校的还是一部“蓝博兴”智能手机,奢侈的流量和频频更换电池的局促,使我无法毫无顾忌地敲打手中的键盘挥斥方遒。多年以后,我才知道,那年有的人走上街头,走近日产车,走进派出所的班房;也有的放下难以割舍的“三千城管”烂梗,举起“抵制日货”的横幅涌上街头。

七年间,中国的影响力,到达了从东边的钓鱼岛到西边的洞朗,从北边的乐天星洲高尔夫球场,到南边的南沙岛礁之间的广阔区域。但到达瑞典斯德哥尔摩音乐厅的,还是只有莫言。

2013年的下半年,韩寒的文集与语录被我遗弃在了当年贴对联的教室里,一众名家的大作塞满了高中的桌洞,被没收掉的小说和杂志丰富了多个老师的闲暇。

但历史老师是个异人,从未在她的课上向我索要过任何一本书。

在一个满怀憧憬的午后,我与历史老师谈起获奖半年后仍有很大余热的莫言。她几乎毫不掩饰自己对其作品的批评,仿佛诺奖的光芒也扎不开文字间的暗色。倘要我细细细细地回想,也许能重拾一些彼时争论的蛛丝马迹。但现在留给我的,却只有被质疑到几乎毫无还手之力的“挫败”与“羞愤”。

好在那日的憧憬在完全消散之前,我收到了去上海参加新概念的通知。

高中班长的“不可一世”已经无法给我支撑如当年贴对联那样越过学校,或者哪怕是班主任的勇气,仅留下一点在语文课黑板上写“逼良为娼”的狐威。可倘使我知道后来的上海之行,我是连那狐威也断断不敢有的。

只是陪我去上海参加比赛的老师,便能对一些我之前从未关注过的作者和作品如诉家常,而对那些我在网上查过简介的“大路边上的作家”,她的评头论足也远比我更具说服力。光这还是不够的,具体到每个参赛选手的的心头肉上,他们便很难维护自己的形象,开闸的嘴泄出要毫不留情把你淹没的激流。

而这一切,还只是来自一个三线城市的年轻且极为普通的语文教师和一群连文学世界门槛都还没摸到的小孩们那里。

DS.02

这种心理上的震撼,尽管被我如履薄冰的“巧妙回答”所逃避,但二等奖(只要去了上海的,最差也是二等奖)的激励真正地按下了我,就像初中那会按下我准备好砸车的板砖。

即便如此,回学校的我依然受到了“英雄般”讽刺的礼遇。我也开始思考起历史老师对我俩共同的老乡莫言的评价来。

通常情况下,只要不是太过死板,在我的意识里,教历史的老师收到的评价中大多是正面的。这大概是因为历史的探索满足了我们听故事的本能,也几乎总是能给予一个看待事物的全新视角。

诺贝尔文学奖自1901年开始颁发,至今已经走过了119个年头。这期间有7年因为世界大战停发,少数年份两位获奖者,共诞生了116位获奖者。如果你让一个普通人说出他知道的获奖作家,他很难告诉你超过10个,而即便说出了10个人名,你也还要纠正他其中有5个是错的。

我并不是危言耸听。事实上,在这件事上去花费统计资源是极其不值得的,但却是能随口一问便可大致验证的。也就是说,诺奖评出的作家,基本上都是学院派的,主要读者并非大众。

但诺奖的专业性就真的足够权威么?也不尽然。

在1903至1928之间的26年间,挪威共有三位作家获奖,分别是比昂斯腾·比昂松、克努特·汉姆生和西格里德·温塞特,但即便是到了今天,提起挪威文学,始终绕不开的仍是易卜生,较为大众的作品《玩偶之家》便出自其笔下。有的人评价他为欧洲近代戏剧的创始人,是可以与莎士比亚比肩的剧作家。评价存疑,但基本一致的评价是,他的贡献远在另三位挪威获奖者之上。

易卜生1906年去世,本能有6次获奖机会,如果诺奖在这6年里都是颁给了挪威籍外的作家也就罢了,但是这6年里,挪威有比昂松获奖。

据称,在易卜生的遗物和多方证实中,因其未能符合诺贝尔遗嘱中,将文学奖颁给富有“理想主义”的作家这条规定而落选。年代久远,遗物和他方言论也有待商榷,但“理想主义”这一评价标准却是实实在在地将众多优秀的作家挡在了诺奖门外。

假如易卜生还不够出名的话,同样是1910年去世,有10次获奖机会的列夫·托尔斯泰和马克吐温也未获奖。这两位作家的成就是卓越的,地位也是世界级别的,但也仍然不能扛起“理想主义”的大旗。

确实,诺奖早期对“理想主义”这一标准的解读过于保守,然而在那之后渐趋开放的标准下,仍有同时代更为优秀的且活得足够长的伟大作家未能获奖。

我去上海参加比赛的时候,遇到过一位比赛的选手,笔名为“普鲁斯蓝”,我觉得这名字味道十足,便与别的选手讨论,人家却说这是在致敬马塞尔·普鲁斯特——这只是我那次上海之行诸多尴尬瞬间中的一个而已。他的长篇巨作《追忆似水年华》,几乎是凭一己之力打开了意识流小说的新纪元,当然也是国内诸多媒体多次评选出来的“最读不下去的名著”榜单上的常客。

1984年,法国《读书》杂志同英、法、德意等国读者,评选出了欧洲最伟大十名作家,普鲁斯特位居第六。排在他前面的是莎士比亚、歌德、但丁、塞万提斯和卡夫卡,卡夫卡之前的作家都非生活在诺贝尔文学奖设立之前的时代,卡夫卡逝世于1924年,因为生前极少发表作品而未能获奖。

排普鲁斯特后面的分别是,托马斯·曼在1929年获奖,莫里哀1673年去世。乔伊斯1941年去世,写出并发表了享誉世界的《尤利西斯》和《都柏林人》,未能获奖。狄更斯1870年去世。

也许这种说法还不足以让你对诺奖的权威性质疑,那我换一种说法:普鲁斯特、卡夫卡和乔伊斯是西方现代文学史上的先驱和大师,是绝对不可能绕过去的人物。

鉴于这三位作家生活的年代是一战和二战爆发的时代,诺贝尔文学奖有7年停摆,仍不具代表性,那拉丁美洲的杰出作家博尔赫斯几乎就可以完全证明诺奖评选的非权威性了。

博尔赫斯,生于1899年,逝世于1986年,被誉为“作家中的作家”,阿根廷籍,拉美文学巨匠。相比于卡夫卡生前发表作品较少而落选,博尔赫斯的诗歌、散文、小说和论文等著作极多,早在20世纪初便已名满天下;相比托尔斯泰用俄文写作的翻译而落选,博尔赫斯掌握英语、西班牙语、法语和德语等文字,且自幼在英国接受教育,不可能存在语言失真的问题。

相比博尔赫斯,我们似乎更为熟悉的是1982年获诺奖的哥伦比亚作家马尔克斯。马尔克斯生于1927年,20世纪四五十年代发表小说进入文学界视野时,博尔赫斯早已享誉世界,因此,有一些文学爱好者和评论家,总是能指出马尔克斯作品中博尔赫斯的影子。在略萨(同为诺奖得主)和马尔克斯的一次对话中,马尔克斯曾说到“我读过最多的作家就是博尔赫斯,但他也可能是我最不喜欢的一个作家”,而这只是那次对话中关于博尔赫斯的一瞥而已。

但是,博尔赫斯又是如何与诺奖失之交臂的呢?据他的遗孀透露,博尔赫斯一次出行之前,曾接到了瑞典方面的一个电话,希望他不要去,而博尔赫斯不仅去了,还领回了荣誉和勋章。至于博尔赫斯去了哪,见了谁,领了什么奖,我们今天可以非常轻松地查找到答案。但对于所见之人的政治立场,远在中国的我们似乎也没有足够的依据去评判。

而我们几乎确信可以得出的结论是:博尔赫斯的落选和政治因素有关。

DS.03

2013年的某个中午,当满怀憧憬地寄出参加第十六届新概念作文的四篇文章后,我回到教室与历史老师展开了关于莫言与诺贝尔的讨论。我那时已经读完了莫言的《透明的红萝卜》《丰乳肥臀》《檀香刑》和《生死疲劳》,绝无半点吝啬赞美之意。

历史老师承认莫言是中国优秀的本土作家,是当代华语文学世界的代表者之一,但对诺奖的评选微词甚大。那时我已入了高密东北乡的迷,而且是绝对远甚于初中时在厕所蹲着用功能机翻韩寒语录的那种迷。

这个迷一直持续到我第二次从上海参加新概念后回来的一段时间里。我那时已经跪读了诸多名家的作品,但再去上海时仍然是谨言慎行,生怕像第一次那样凭着网上的几句评价就现场对不熟悉的作品乱发议论。

拿到一等奖后,我满心欢喜地等待《萌芽》杂志编辑通知我文章编入比赛纪念文集的消息——这是惯例,但并没有——后来只是一篇1000字左右的约稿函,大抵是做了未能编入的补偿。

从那时起,我开始审视历史老师说过的“没有最优秀的文学,只有最适合的文学”这句话了。

这种适合,放到新概念的评奖体系里,就是是否符合《萌芽》杂志历来的刊文风格,而我获奖的文章,已经是尽我当时所能地让它“使人看不懂”了。我读了同期参赛选手的文章,自认为那是不弱于他们的,也用拿奖坐实了这个评价。然而,这并不意味着符合《萌芽》的刊文风格。

等到把这种不适合,放到世界级的诺贝尔文学奖的评奖体系中去的时候,他就变成了“理想主义”。

除了拉丁美洲的博尔赫斯的例子外,对“理想主义”这四个字最有发言权的当属俄国(包括沙俄、苏联和俄罗斯)作家了。

诺奖设立期间未获奖的俄国大作家有托尔斯泰和契诃夫(西方世界也享有盛誉)以及高尔基(西方世界的声誉可能稍弱)。第一个获奖的蒲宁是在1933年,彼时其正因十月革命爆发而流亡他国;第二个获奖的帕斯捷尔纳克是在1958年,其代表作为《日瓦戈先生》,但因当时的国际政治原因,选择放弃领奖,留在苏联;第三个获奖的是1970年获奖的肖洛霍夫,难得地得到了诺贝尔文学奖和苏联当局的双重器重;第四个获奖的是1974年的索尔仁尼琴,同蒲宁一样在国外流亡。

但事实上,还有两位美籍俄裔作家不得不提。

一位是1945年入美籍的纳博科夫,曾是诺奖热门人选,常出现在各种“最应该得诺奖却没得的作家”名单中,有媒体赞誉其为“现代小说之父”,最著名的作品便是后来改编成电影的同名小说《洛丽塔》。

另一位是1987年获奖的布罗茨基。他曾说过“文学必须干预政治,直到政治不再干预文学为止”——且不论这句话对错,但它几乎是上个世纪风云变幻的政治局势下,对诺贝尔文学奖的最有力的评价。

DS.04

如果仅是俄国的几位作家还不能说明诺奖在评选时的“理想主义”的话,我们不妨纵观116位获奖者来窥探一二。

116位获奖者中,只有英法美德四国各自人数超过10人,共58人,占比为41%;放大到整个欧美国家共有94人,占比81%;而当你扩大到整个欧美文化圈,把以色列、澳大利亚、加拿大、南非、尼日利亚、俄罗斯和土耳其也算进去时,这个比例达到了惊人的91%

分析至此,在那些无数的各种家对“理想主义”的分析与构建之下,我们对其具体含义的探究已经变得没有意义了,反而是其政治性愈发地明显起来。

在那不到10%的非欧美文化圈作者里,拉美作家有6个,占比超过一半。拉美国家作为曾经的欧洲殖民地,其作家作品多用西班牙语、葡萄牙语或英语写成,实际上处于欧美文化圈的边缘地带。

剩下的四人中,日本独占两元,分别是1968年获奖的川端康成和1994年的大江健三郎。1968年正临近日本战后恢复与经济腾飞的时间节点,1994年正接近日本经济腾飞和经济滞胀的时间节点,如此两次,很难说是巧合。日本的同期作家中,芥川龙之介、三岛由纪夫和渡边淳一等人,也都是诺奖的有力竞争者之一。

亚洲最早获得诺贝尔文学奖的是1913年的印度诗人泰戈尔,但鉴于印度与当时英国的关系,获奖可以是实至名归,但“第一”却并不一定具有广泛意义。

接着就是莫言了。在这里,必须要用“接着”这个词。因为在整个亚洲文化圈,中国无疑是核心之所在,但也是诺奖评选的尴尬之所在。

亚洲地区,印度当时是英殖民地,泰戈尔接受的是英式教育,“英语文学的传统”也在其获奖辞中出现在了重要位置。因此,在当时最接近西方文学,且有一定自身文化底蕴的国家就只有印度了。

此后的时间里,坊间传言鲁迅、胡适和老舍都因种种原因未能获奖。关于提名鲁迅的传言,一说是谣言,现诺奖评委之一马悦然(中文名)曾在采访中表示毫无此事;另一说是确有此事,前诺奖评委会主席回忆确有此事,但被鲁迅拒绝。后来也有传言,鲁迅之后,诺奖遍寻中华大地的华语写作者,就找到了胡适,但是胡适因为鲁迅拒绝,自己也拒绝了。

随后新中国成立,东西方政治对立,据传这段时间里只有老舍在1968年曾获提名。因为诺奖提名名单要保密50年的规定,所以因2018年公布的1968年提名之中没有老舍,“老舍因自杀而错过了诺奖”的传言也被证伪。

但1968年获奖的是日本的川端康成。时间节点的原因上文已经提到,但其实作为文化原因,日本虽在19世纪中后期就已脱亚入欧,但其仍大量保留了中华文化的“遗传因素”,获奖也是实至名归。事实上,在中国进入21世纪的崛起之前,日本一直是整个亚洲地区文化输出最盛的国家(现在也是)。

因为泰戈尔获奖的时候,印度还是英属殖民地,所以更应该倾向于他是一定程度上的“英籍”获奖者。所以,曾经创造了光辉灿烂(这个形容词不过分)的文化的东亚地区,实际上只有3人获得诺贝尔文学奖,仅占获奖总人数的2.5%。

这意味着东亚文化的失声,或者说是诺奖评选的失明,更确切地说是体现了其“理想主义”构建中的政治倾向。

那么这种政治倾向到底是什么呢?简单地说就是,以欧洲为中心辐射,越是边缘,就越是缺乏“理想主义”。

拉丁美洲、非洲(南非和尼日利亚都因长期殖民而受欧洲文化影响深远)和印度在辐射圈内的边缘地带,而日本一只脚在圈里,一只脚在圈外。至于我国获奖的莫言,就需要诸君读过其作品而自下论断了,我的个人观点是与日本的另两位作家一样。

当然,不只是我们看到了这点。

瑞典的评选委员会也看到了他们的政治倾向所带来的弊端,尤其是在当今这个全球化深度发展,弱意识形态、强经济联系的时代。因此,诺奖虽然之前一直在强调国籍、语言和性别不是评奖的参考条件,但在2018“性丑闻”事件后,十分明显且明确地加快了政治正确的步伐。

政治正确本身是好的,但坏就坏在西方式的政治正确,就真的仅仅是政治正确。

DS.05

我第二次从上海参加完新概念回来的时候,祝贺我获一等奖的横幅早已先我一步出现在了学校的大门上。因为一直有获一等奖就能借此参加名校的自主招生的惯例,所以那意味着,我在旁人眼中已经是一只脚踏进了清北的校门——这在我踏入高中校门的那一刻起就是被明确的首要目标。

可是,那些“慕名”来看我小说的同学和老师,问的最多的并不是“你为什么会这样写”和“你这样写是要表达什么”,而是“我这样写符不符合新概念”和“我怎样写才能符合新概念”。

事实上,在两次去上海的那段时间里,在每一个参赛选手和陪同家长入住的酒店房间里,他们或聚而高声谈论,或暗自扪心自问,但那相同的、永恒的主题是:参加新概念,到底为的是纯粹的文学梦想还是自主招生进入名校。

即便是到了世界级别的诺贝尔文学奖,那些评委和作家们,恐怕也会如我们那群小孩那样思考自己的文学纯粹性。

在如今的媒体和市场环境下,在“诺奖之后,一夜暴富,作品脱销,市场高亢”的定律仍然存在的情况下,经济与政治利益链条上的人,自然是趋之若鹜,而纯粹文学利益链条上的人,所面对的纯粹性问题根本就不是可以讨论的,而是已然存在且必须审视的。

现在看来,当我还只是一个小孩的时候,这个问题就已经在潜移默化地影响我了。

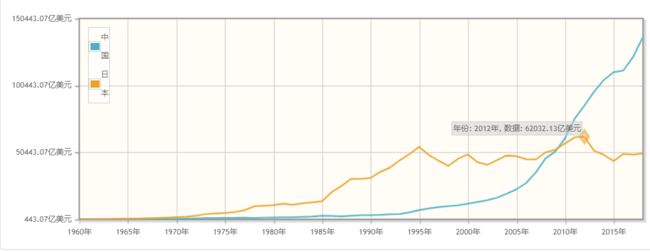

2010年,中国GDP超越日本跃升至世界第二,但日本只是增长放缓还未与我们拉开差距。2012年才是中日两国国力差距的分水岭。

那一年,经济上日本GDP开始负增长,并达到历史高点;军事上的对比也在中日钓鱼岛争端问题上甚嚣尘上;文化上莫言获得诺贝尔文学奖,也表明了中国文化在向世界范围内传播时跨越了一个历史台阶。

但近几年,我愈发地觉得,中日问题在2012年虽然备受世界瞩目,但那更多的像是一个结果。真正应该被我们国人时刻警惕的开始应该是那年的玛雅文明中的世界末日。

俗话说,文无第一,武无第二。这句话放在国际关系中的分量却轻如鸿毛了。600年前,殖民者进入美洲大陆并用武力逐步灭绝了原住民;600年后,那群殖民者又用沾血的双手将玛雅文明成功地端上了世界人民的文化餐桌,成功地展现了其“文力”。

过去、现在和未来,我们中国都不缺莫言一样优秀的作家,更不缺普通大众闻所未闻的残雪一样的优秀作家。但只要有一天,这个社会还一直在追逐诺奖,让作家们因诺奖而一夜巨变,让公众们为落选而扼腕顿足,我们就一天达不到真正的文化自信。

这就好像是国内的甜党和咸党之争,本无口味上的高低,只有地理和历史上的差异。你去争不是错,但你拿着咸党的心头所爱去甜党的地盘上,按照人家的那套口味标准华山论剑,赢了就必然有甜咸之外的辣在作祟,输了就怨天尤人,那才是大错特错。

包括诺贝尔文学奖在内的,由西方主导的诸多泛文化奖项,便如是。从这个意味上去看,我倒希望,中国作家永远不再要获诺贝尔文学奖,尽管必然会有越来越多的华语作品走向世界的领奖台。

如此看来,2012年被端上餐桌的玛雅文明中的世界末日,便是一个再贴切不过的,关乎中华文化是否会被纳入西方话语体系和怎样融入世界话语体系的寓言:

既要做那桌内的食物,更要做那桌外的刀俎。