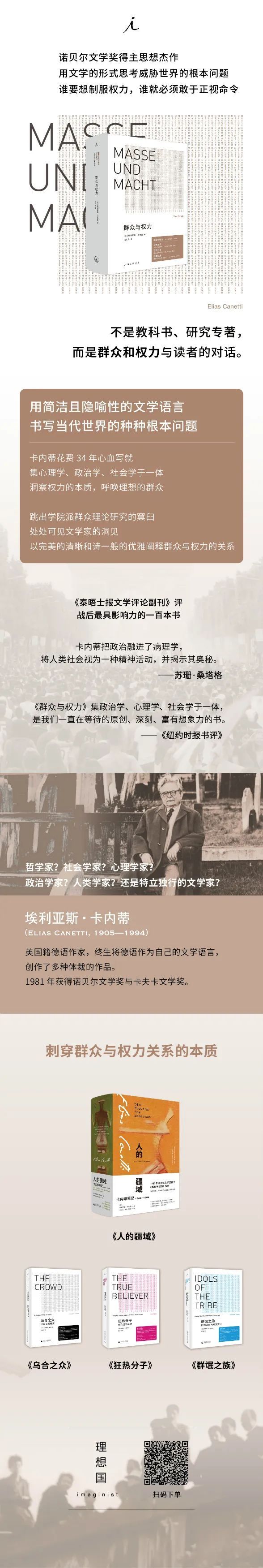

诺文学奖得主卡内蒂:“谁拒绝服从,谁就是在挑战”

埃利亚斯·卡内蒂

诺贝尔文学奖得主卡内蒂的两本著作《人的疆域》《群众与权力》已经上架。这段时间夹杂着读两本作品,曾随手记录外在的阅读感受:

翻《人的疆域》,有那么点惬意。这本作品的体例,碎句与短章,阅读起来放松,读着读着,掩卷捧手,又觉厚重。这体例,联想到《文学回忆录》,或如尼采《人性的,太人性的》,又有很大不同,卡内蒂所记涉及面博杂,人的面向和思绪本就复杂,喜欢这样的“杂食”,所以,暂且就叫“人的回忆录”。与《人的疆域》不同,阅读《群众与权力》并不轻松了,这本作品冷峻、刺骨,读一小节,要喘口气。

《群众与权力》是集政治学、心理学、社会学于一体的巨著。卡内蒂采用的是简洁且隐喻性的文学语言,如通过深入分析精神病患者席瑞柏的回忆录,揭示统治者和偏执狂的共同点:伟大、慷慨、藐视他人、幸存感(即比别人活得更长)。卡内蒂认为,群众之所以会有暴力、愚昧等倾向,根本原因并不是群众本质恶劣,而在于权力对群众的伤害。权力向群众下达命令,群众因害怕而顺从。

前两天看到作家止庵的一条微博,他对卡内蒂的评价,多少惊着理想君。

上次分享过《人的疆域》,今天选录《群众与权力》一书中涉及权力与幸存者的篇章。

![]()

幸存癖

活得更久的满足是某种喜悦之情,可能变成危险而贪得无厌的激情。满足的机会越多,那么满足的程度越大。生者站立其中的死人堆越大,他越是经常经历死人堆的场面,他对尸积如山的局面的需要就越强烈、越不可缺少。英雄和军人的生涯说明,他们会沉溺其中,变得无可救药。通常关于这一点的解释是:这些人只能在危险中呼吸;一切没有危险的生活,对他们来说都是暗淡无光、枯燥无味的;他们从安定的生活中已经得不到任何乐趣。危险的吸引力不可低估。但是人们忘记了,这些人不是单独从事冒险的,还有其他人与他们一起冒险,以致死亡。他们真正需要的东西,他们不能再缺少的东西,是一次又一次地重新体会到活得更久的快乐。

但是也并不是说,他们为了满足这种快乐必须总是亲自去冒危险。一个人单独行动杀不了多少人。在战场上,无数的人从事同样的杀戮,而如果有一个人是他们的指挥官,控制着他们的行动;如果战争就是他个人的决策,那么,他就可以把全部尸体悉数据为自己的成果,因为这一结果归他负责。统帅这个令人骄傲的称号不是虚有其名的。他发号施令,他派他的人去对抗敌人,打发他们去死。如果他取得了胜利,战场上的所有尸首就都属于他,一些人是为他而死的,一些人是因反对他而死的。由于一次又一次地取得胜利,他比所有这些人都活得更久。他所赞美的胜利准确地表明了他出征的目的。他的意义是用死人的数量来衡量的。如果敌人没有经过真正的战斗就投降了,伤亡寥寥无几,那么这就是一次十分可笑的胜利。如果遭遇到敌人的英勇抵抗,如果胜利是经过艰苦卓绝的战斗并付出了巨大的代价之后才取得的,那么这就是一次光荣的胜利。

恺撒之所以能战胜所有的将领统帅,在于他进行的战争最多, 杀死的敌人最多。虽然在高卢进行的战争不足十年,但他却破城 八百余座,降国三百,先后与三百万敌人作战,其中一百万人在战斗中被他杀死,还有一百万人被他俘虏。——《恺撒传记》

这个判断是普鲁塔克作出的,他是人类历史上产生的最具人道精神的人,我们不能说他好战或嗜杀成性。这个判断之所以有价值,是因为它引证了令人十分注目的统计数字。恺撒同三百万敌人作战过,杀死一百万,俘虏一百万。以后的统帅,不管是蒙古人或非蒙古人,在这些数字方面都超过了恺撒。但是,这个古代的论断把战争中发生的一切都天真地归于统帅一个人。攻城掠地、征服各国、杀死和俘虏数百万敌人,所有这一切都是恺撒之功。这并非普鲁塔克的天真,这是历史的天真。自埃及法老们的战争报道以来,人们已惯于这种天真的思想;直到今天,这种天真的思想几乎没有什么变化。

恺撒是幸运的,他活得比许多敌人还久。在这种情况下估量胜利者的损失是不明智之举。人们知道这些损失,但人们并不责备这个伟人造成了损失。与被杀死的敌人的人数相比,在恺撒进行的战争中损失并不是很多。但无论如何他比数千名同盟者和罗马人活得更久,他在这方面也完全是成功的人。

这些值得骄傲的统计数字一代一代传下去,在每一个战争统计数字中都可以发现潜在的战争英雄。他们要比大批群众活得更久的激情在这些数字的煽动下发展成为一种疯狂的情绪。历史的判断似乎在历史的意图尚未实现之前就证实了这些历史的意图。那些精于通过这一途径活得更久的人,在历史上占有最高的、最牢固的位置。对于这种声名来说,最终重要的是庞大的牺牲者数字,而不是胜利或失败。当拿破仑向俄国进军时,谁也不知道他的真实心情如何。

作为幸存者的统治者

千方百计使自己的身体避免危险的统治者可以称为具有偏执狂的统治者。他不是挑战危险、面对危险,不是在同危险的斗争中通过决策来解决问题,尽管这种决策也可能是不利的,而是小心谨慎地不让危险发生。他会在自己的四周建立起他可以观察到的自由空间,注意并估量每一次危险接近时的信号。他将对自己的四周都这么做,因为他知道有许多人可能同时向他进攻,而这种想法使他对四周都深怀戒惧。到处都有危险,危险不只是在他面前。他背后的危险甚至更大,而他又不可能很快地发现背后的危险。因此他到处布下眼线,最微细的声音都逃不过他的耳目,因为这一点点声音里可能已藏着祸心。

危险的本质自然是死亡。重要的是确切地知道统治者对死亡的态度。统治者第一个决定性的特征是他生杀予夺的权利。谁也不许靠近他,谁要告诉他消息,谁必须走到他跟前,就必须被搜走武器。经过有条理的安排,死亡被隔在远离他的地方,而他自己却可以和应该决定别人的生死。他可以任凭己意宣判别人死刑,他的死刑判决总是必须执行。这是他的权力的标志,只有在他宣判死刑的权利不容置疑的情况下,他的权力才是绝对的。

只有让他任意宰割的人才是他的真正臣民。这始终是证明是否顺从(这是关键)的最后一种方法。他的士兵经训练后要作好两种准备:他们将被派出去杀敌,而他们自己则要准备好为君主受死。但是,他的其他并不是士兵的臣民也都知道统治者随时可以要他们的命。他可以散布恐怖,这是他的权利 ;他由于这种权利而受到最大程度的尊敬。他受到人们的极度崇拜。上帝自己对所有的人和所有仍然活下去的人作出了死刑判决。至于什么时候执行,这取决于上帝的情绪。谁也不会想到要反抗上帝的判决,因为这是一个毫无希望的开端。

但是,尘世间的统治者没有上帝幸运。他们不是永生的,他们的臣民知道,统治者的生命有结束的时候。这一天甚至还可以加速其到来。正如暴力会引起任何另一个人的终结一样。谁拒绝服从,谁就是在挑战。任何一个统治者都无法永远让他的臣民服从。只要他们让他任意宰割,他就可以高枕无忧。但是一旦有一个人避开了他的判决,统治者就有了危险。

在统治者的心中始终活跃着这种危险的感觉。以后,当我们涉及命令的本质时,我们将会看到,他的命令执行得越多,他的恐惧必然越大。他的杀鸡儆猴的做法只会抚平他的怀疑,他只是由于怀疑而命令执行死刑,至于被杀的人有多大过错并不重要。他需要不断地判处死刑,他的怀疑越是迅速增长,他就越是需要更多地判处死刑。他最可靠的臣民,或者可以说他最好的臣民,是那些为他死去的人。

每一次由他负责的死刑都给他以一些力量,这是他从每一次死刑中获得的继续生存的力量。他的牺牲者肯定不会真正反对他,但是他们有可能反对他。他的恐惧把他们——也许只是在后来——变成了反对他的敌人。他判处他们死刑,他们被杀死了,他比他们活得更久。宣告死刑判决的权利在他手中成了一种武器,同任何另一种武器一样,不过他手中的这个武器更具有威力。野蛮的统治者和东方的统治者往往很重视把这些牺牲者收集起来放在自己身边,以便总是可以看到这些牺牲者。即使风俗习惯反对这样把牺牲者收集在一起,统治者的想法也不会改变。罗马皇帝图密善安排了这类令人可怖的游戏。他想出来的、再也不可能以同样的方式重演的宴会,最清楚地暴露了具有偏执狂的统治者的内在本质。卡西乌斯·狄奥的著作中关于这类宴会的报道如下 :

在另一个场合,图密善以下列方式款待最杰出的议员和骑士。他布置了一个房间,里面一切都是黑漆漆的,天花板、墙壁和地板都是黑色,房间里还准备了一张同样颜色的空床,放在光秃秃的地板上。他邀请客人晚上单独赴约,不带任何随从进来。首先他让人在每一个人身边放一块墓碑状的石板,上面有客人的名字,还有一盏小灯,就像坟墓上挂的一样。接着几个身材很好的赤裸的男孩像幽灵般地进了房间,他们全身都涂着漆黑的颜色,围着客人跳起了舞,看得令人毛骨悚然,然后就站在客人的脚边。

舞蹈结束之后, 在客人们面前摆上了一些平时供奉死人灵魂的食品,一切都是黑色的,盘子也是黑色的。每一个客人都开始颤栗和害怕,认为下一刻自己就要被割断喉咙了。除了图密善之外,所有的人都噤若寒蝉。似乎人们都已经在死亡的国度里了 ;皇帝本人则大谈死亡和杀戮。最后他让他们离开。但是,他命令把他们的那些在玄关外集结的奴隶们杀掉,然后把他们不认识的奴隶分配给他们,叫他们坐马车或轿子回去。这样他就使他们更加恐惧了。当每 一位客人刚到家并开始喘过气来时,皇帝的信使到了。当他们中的每一个人都认为自己的死期已到之时,有人送来一块银制的平板。其他的人手里拿着各种各样的物品,包括晚餐时摆在他们面前的餐 盘,这些餐盘都是以十分昂贵的材料做成的。最后,出现在每一位客人面前的是曾作为精灵侍候过他的男孩,不过这些男孩现在已经梳洗干净,穿戴整齐。在度过了一个恐怖的死亡之夜后,客人们终于得到了礼品。

这就是民间所说的“图密善的送葬宴”。

图密善使他的客人一直处于恐惧之中,从而使客人们噤若寒蝉。只有他一个人高谈阔论,说的尽是关于死亡和杀戮之事;仿佛他们都是死人,只有他一个人活着。他在这次宴请中把所有的客人都当作了祭品,而且客人们也不得不作为这样的祭品出席。他的穿戴是宴会主人的穿戴,但实际上他是作为比别人活得更长的人在对他装扮成客人的祭品说话。但是,活得比别人更久的人的状况不仅是日积月累起来的,而且也是以一种经过精心策划的方式得到增强的。客人们固然已经像死人一样了,但是他仍然对他们始终拥有生杀大权。他就是这样掌握了比别人活得更久的真正过程。如果说他放了他们,那是他给予他们的恩惠。当他把他们不认识的奴隶分配给他们时,他又一次使他们感到了恐惧 ;当他们刚到家时,皇帝又一次给他们派来了死亡使者。这些使者给他们带来了礼品,这些礼品中最大的礼品是他们的生命。他仿佛能够从生到死,然后反过来又从死到生。他多次从这种游戏中得到乐趣,这种游戏使他得到了空前绝后的最大的权力感。

独裁者对幸存者的反感

穆罕默德·吐加拉克是德里的苏丹,其雄才大略超过了亚历山大和拿破仑。他的宏伟计划之一是越过喜马拉雅山征服中国,并为此召集了 10 万人马的骑兵队。这支队伍于公元 1337 年出征,覆没于高山峻岭之中,仅 10 人得以幸存。这 10 人回到德里报告全军覆没的消息,却被苏丹下令全部处决。

独裁者对幸存者普遍怀有反感,因为他们视幸存为自己的特权,那是他们固有的财富和最有价值的财产。如果谁胆敢在危险的,尤其是有众多遇难者的境况中引人注目地幸存下来,他就侵犯了他们的权利,从而遭到他们的仇视。

在绝对奉行专制统治的地方,比如伊斯兰教的东方国家,独裁者可以公然表露对幸存者的怒气。或许他们还得为自己残杀幸存者的行为找到托词,但那也只是给自己的满腔怨恨蒙上一层轻薄的面纱。

脱离德里后,另一个伊斯兰教帝国在德干高原建立。新王朝的一个叫穆罕默德·沙的苏丹在其整个统治期间与邻国的印度教国王激烈抗衡。有一天,印度教徒攻占了重镇穆达卡,全城的男女老幼惨遭杀戮,只有一人死里逃生,并将消息带到皇都。编年史上这样记载 :“苏丹听到这一消息后,悲愤欲绝,下令将这位不幸的送消息的人立刻处死。他说他无法忍受一个目睹那么多勇敢的同伴惨遭屠杀而幸存下来的无耻之徒出现在自己面前。”

这里毕竟还可以说到借口,况且这位苏丹也许并不真知道他为什么无法忍受看到唯一的幸存者。而哈基姆,这位于公元 1000 年左右统治埃及的哈里发,则对这种权力把戏看得清楚得多,并以一种令人想起图密善大帝的方式去品味。哈基姆喜欢在夜间乔装出游。有天夜里他外出游荡时,在开罗附近的一座山上碰到 10 个全副武装的男子,而他们也认出他是谁并向他要钱。他对他们说:“你们分成两组,彼此厮杀,谁赢了,我就给他钱。”他们听了他的话,奋力拼杀起来,10 个人有 9 个丧生。于是哈基姆从袖子里掏出一大堆钱币扔给幸存者。而就在他弯腰拾钱时,哈基姆让手下将他砍成了肉酱。—由此看来,哈基姆对幸存的过程有清楚的认识,他将它当作由自己招致的一种表演来欣赏,最后还以消灭幸存者为乐。

最奇特的莫过于统治者同他的继任人之间的关系。如果事关一个王朝的归属,而继任人又是统治者的儿子,那么这种关系就会加倍困难。就统治者而言,他与任何人都一样,自然活不过自己的儿子。就儿子来说,他自己势必会成为统治者,自然早就心生幸存之情。于是,父子双方都有充分理由憎恨对方。他们之间的对抗源于不平等的先决条件,而正是这种不平等又使对抗发展到特别尖锐的程度。一个是权力在握,却知道自己会死在另一人之前 ;另一个尚未掌权,但确信自己会比当权者活得更久。一方面,年幼者热切地渴望年长者死去,而年长者又是所有人当中最不想死的,否则他就不是统治者。另一方面,年长者想尽一切办法推迟年幼者即位的时间。这是一个无法真正解决的冲突。历史上充满子叛其父的起义, 有些成功了,父亲被迫下台,有些则是父亲赦免或杀死战败的儿子。

任何一个王朝,如果专制君主活得很长,那么儿子起义反叛父亲就会不出意料地成为一种惯例。这里只要看一眼印度的莫卧儿王朝帝王史就会颇受启发。王子萨利姆是皇帝阿克巴尔的长子, “他渴望自己掌管政权,但父亲的长寿却使他无法享受高位,使他心烦。于是他决定篡权,自封为王,并自以为拥有王权。”这是当时一些耶稣会会士的记载,他们了解父子双方,并向双方邀宠。王子萨利姆建立了自己的宫廷,还雇佣刺客趁父亲最亲密的朋友和顾问外出旅行之际,伏击并杀害了他。这场反叛持续了三年,其间也曾有过一次虚假的和解。最后,阿克巴尔以另立新太子来威胁萨利姆,萨利姆迫于压力,接受邀请到皇宫参见父亲。起初他受到热情接待,然后父亲带他进入内室,抽他几个耳光,将他关进一间浴室里。阿克巴尔将儿子交给一名医生和两名仆人,当他是疯子似的看管起来。儿子非常喜欢喝酒,如今也被禁止了。王子那时候 36 岁。几天后阿克巴尔将儿子释放,并恢复其王位继承人的身份。次年, 阿克巴尔死于痢疾,有人说他是被儿子毒死的,但这种猜测如今已无法肯定。“他曾如此盼望父亲死去,而这一刻到来后”,王子萨利姆终于成为皇帝,自称贾汉吉尔。

阿克巴尔在位 45 年,贾汉吉尔在位 22 年,只有其父的一半时间,却有着完全相同的经历。他指定自己最宠爱的儿子沙阿·贾汉为王位继承人,儿子却反叛作乱,为祸 3 年。最后,沙阿·贾汉战败,向父亲求和。父亲虽然赦免了他,却提出了苛刻的条件:他必须将两个亲生儿子送到皇宫当人质。他本人则谨防再让父亲看到自己,等候着父亲的死亡。缔结和约后两年,贾汉吉尔去世,沙阿· 贾汉即位称帝。

沙阿·贾汉在位 30 年,他对父亲所做的一切如今也降临到他的身上,只是他的儿子更幸运一些。奥朗则布是曾在祖父的皇宫里当人质的两个儿子中较小的一个,后来起兵反叛父亲和兄长。著名的“王位继承战争”开始了,欧洲人有亲见此事者,并将它记录下来。这场战争以奥朗则布的胜利而告终。他处死兄长,将父亲囚禁达 8 年之久。沙阿·贾汉最后死在狱中。

奥朗则布胜利后不久便自行称帝,统治了半个世纪之久。他自己最宠爱的儿子早就耐不住了,起而反叛。但是,父亲要比儿子狡猾得多,他巧妙地离间儿子跟其同盟者的关系,迫使儿子逃奔波斯,在流亡中竟先其父而死。

审视莫卧儿帝国的整个王朝史,眼前就会展现一幅惊人统一的画面。辉煌的时代持续了 150 年,总共不过 4 个皇帝,每一个都身为人子,每一个都顽强长寿,酷爱权力。他们的统治期也长得惊人——阿克巴尔在位 45 年,他的儿子 22 年,孙子 30 年,曾孙 50 年。从阿克巴尔开始,没有一位帝王的儿子能经得住等待,每一位帝王在做王子时都反叛过父亲,而反叛的结果则不尽相同。贾汉吉尔和沙阿·贾汉都失败了,被父亲赦免。奥朗则布则将父亲捕获并废黜, 而他自己的儿子后来却功败客死。随着奥朗则布的去世,莫卧儿帝国的权势成为明日黄花。

在这个长寿的王朝,子与父争,父与子战,历代如此。

最极端的权欲表现莫过于统治者根本不要儿子,而最好的例证便是恰卡。他是 19 世纪前期南非祖鲁族王国的创立者,一个伟大的统帅,有人将他与拿破仑相比,而其赤裸裸的权欲则几乎无人可及。他拒不结婚,因为他不要有合法的继承人。即使他一向称颂的母亲恳求他,也无法使他改变主意。母亲一心想要一个孙子, 儿子却固执不从。他的后宫有上千名女子,最后的统计是 1200 名, 其正式封号为“姊妹”。她们不准怀孕或生孩子。她们受到严密的监督。任何一位“姊妹”如果被发觉怀孕,就会被处死。恰卡亲手杀死她们偷偷生下的孩子。他为自己做爱富于技巧而非常得意,并且总是能克制自己,因而相信自己不会使女人怀孕。这样一来,他就不必担心儿子长大后会不利于他。41 岁时,恰卡被他的两位兄弟所杀。

如果从人的统治者转向神的统治者,那么这里便使人想起穆罕默德神。他从一开始就至高无上,而不必像旧约中的上帝那样先同严肃认真的对手较量。《古兰经》里一再竭力声明他们的神非他物所生,也不生养他物,这其中所表达的对基督教的论战姿态,源于对神权的统一与不可分割的感受。

与此相反,东方国家的君主会有数以百计的子嗣,他们不得不为了继承人问题而相互争斗不休。可以认为,意识到儿子之间相互敌视的关系,多少会使父亲减少一些因考虑他们当中有谁来继承王位问题所产生的痛苦。

至于继承的更深刻的含义,它的目的和益处,则是另外一个话题。这里只须说明的是,统治者与继任人之间有一种特殊的敌意,这种敌意必然随着他们最固有的权力欲与幸存欲的增强而越发增强。

![]()

新书上架

延伸阅读

![]()

![]()