长得好看有多重要?——外貌对收入的影响作用及机制分析

【摘要】利用中国家庭追踪调查(CFPS2014)数据,研究中国劳动力市场中外貌对个人收入的影响及其作用机制,研究结果表明:外貌对收入有显著正向影响;相较于女性,男性的“美貌溢价”更明显;对于不同年龄、学历和收入层的人群而言,外貌的影响效果存在异质性,并且在控制身高和BMI指数之后,外貌对收入的影响仍具有稳健性。从影响机制来看,一方面,外貌歧视的存在直接影响个人收入;另一方面,外貌通过影响语言表达、待人接物等非认知能力,间接地对收入产生影响。

【关键词】外貌 收入水平 非认知能力 分位数回归

一、引言

古人云“人不可貌相,海水不可斗量”。然而,现实生活并非如此,很多情况下,“以貌取人”现象时有发生。早期的经济学者认为,性别、学历、年龄和工作经验等是劳动力市场中影响个体收入的重要因素(Mincer,1974;李实和丁赛,2003)[注],而外表特征与个体收入并不相关(Loh,1993)[注]。Hamermesh & Biddle(1994)创造性地发现,外貌姣好者的收入比相貌平平者高3%—5%,而外貌丑陋者的收入比相貌平平者低5%—10%。[注]这一研究成为“美貌经济学”的开山之作。此后,经济学者也逐渐开始关注外貌特征对劳动力市场表现的影响。劳动力市场存在“美貌溢价”现象这一结论,也得到了其他学者的验证和补充(Mobius & Rosenblat,2006;Lundborg et al,2009;Scholz & Sicinski,2015)[注]。

外貌从社会、心理和经济等多方面影响着一个人的社会交往、职业获得和收入损益(郭继强等,2017)[注],其中外貌对个人劳动力表现的影响尤受关注。结合经济学理论和国际经验来看,相貌姣好的求职者更易获得企业的青睐。根据Kuhn & Shen(2011)对我国2008—2010年近105万个招聘职位的统计分析,超过9%的职位对求职者外貌有明确的要求,尤其在偏低技能的职业中,有外貌要求的比例高达15%[注]。

从收入损益来看,劳动力市场存在一定程度的“美貌溢价”(Hamermesh & Biddle,1994),即外貌越漂亮,收入水平越高⑦。Quinn(1978)指出,相对于相貌平平者,外貌姣好者初始工资水平相对较高。[注]Frieze等(1991)分性别探讨了美国MBA学生毕业十年后的收入,发现外貌出众的男性初始工资和后续工资都相对较高;而对于女性,外貌不影响其初始工资,但对后续工资有明显影响。[注]

关于为何会存在“美貌溢价”,不同学者主要从“歧视”和“信号”两个视角进行解释。早期研究无法完全从劳动者特征差异的角度解释工资差距,一部分学者将相貌对收入的影响归因于“歧视”(Cawley,2004;Case et al,2009)[注],认为工资差异是由于劳动力市场上存在外貌歧视现象,外貌本身决定了个人的工资。基于“歧视”视角,Hamermesh & Biddle(1994)开创性细分了外貌对收入可能存在的三种影响路径:职业拥挤、雇主歧视与生产力路径,打破了传统经济学中简单将美貌溢价归因于“外貌歧视”的观点,提出“美貌是一种生产力”的重要论断[注]。

另一部分学者则从“信号”视角探讨了“美貌溢价”现象,认为外貌与个人认知能力、非认知能力之间存在相关性,由此导致了不同外貌特征者工资有别。郭继强(2017)指出外貌作为人际技能的信号,反映了人际交往和沟通协调能力,使雇主在某种程度上通过观察相貌来甄选具有人际技能的员工[注]。

Lundborg等(2009)认为外貌特征反映了个体健康程度及认知能力差异,进而影响了个体收入水平[注]。Scholz & Sicinski(2015)则认为外貌与个体健康程度及认知能力关联不大,他使用美国时间序列探讨了男性高中时期相貌与中年收入之间的关系,发现良好的外貌与性格外倾性、情绪稳定性等非认知能力高度相关[注]。Sean等(2012)探讨了美国房地产中介的外貌与工资之间的关系,并验证了美貌通过增强智力水平、努力程度和组织能力等生产力相关特征,增加了房地产中介收入[注]。美貌除了反映更高的认知能力和非认知能力以外,同时也能增强个人自信心与吸引力,这使得貌美者收入更高(Hamermesh,2011)[注]。

还有一部分学者认为,外貌对收入影响的“歧视”路径与“信号”路径是同时存在的。Mobius & Rosenblat(2006)利用实验经济学方法探究了外貌影响收入的三条传导路径:

一是自信心路径,美貌会增强个体自信心,较强的自信心会提升个体收入;二是雇主歧视路径,雇主会误以为貌美者能力更强,从而给予其高工资;三是语言表达路径,貌美者有机会锻炼出更强的沟通交流和社交技能,进而使其收入更高。[注]

Judge等(2009)认为外貌带来的收入差距并不仅仅是由歧视造成的,他使用美国的时间序列数据探讨了外貌影响收入的传导机制,发现外貌不仅能直接影响收入,而且会通过增加教育程度和自我认同感,进而间接增加个体收入。[注]刘一鹏(2016)利用CFPS数据分析了中国劳动力市场上外貌对收入的影响机制,认为在外貌对收入的影响很大一部分能用歧视解释,但也有一部分来自外貌带来的生产率差异。[注]在此基础上,费舒澜(2016)利用分解方法估计了外貌歧视与人力资源禀赋差异对美貌溢价的贡献程度,认为在外貌带来的收入差距中,63.09%由外貌歧视所致,36.07%由人力资本等禀赋差异所致[注]。

尽管国内已有文献研究了外貌与收入之间的关系,但具体结论仍存在一定的争议,并且关于外貌对收入的影响机制讨论较少。鉴于此,本文利用中国家庭追踪调查(CFPS2014)数据,以外貌特征、认知能力和非认知能力为切入点,分析我国劳动力市场中“美貌溢价”的原因及结果。

二、数据来源、变量选择与实证策略

(一)数据来源

本研究所用数据来自北京大学中国社会科学调查中心实施的中国家庭追踪调查2014年数据(CFPS)。CFPS是一项全国性、大规模、多学科的社会跟踪调查项目,始于2008年,到目前为止已经进行了六次。该项目收集了受访者的人口特征、经济活动和健康水平等信息。这套数据的一个重要特点是:每次调查都有访员为受访者进行外貌的客观评估,并依据客观评价进行外貌评分。因此,这组数据为研究外貌和个人收入之间的关系提供了比较精确的资料。

2014年共有37 147名成人接受了访问,样本覆盖了全国29个省、自治区和直辖市。为避免是否参与或进入劳动力市场带来的样本选择问题,本研究最终选取了年龄为16—65岁的就业者作为研究样本,剔除了正在上学、失业或退出劳动市场、从事农业生产和军人等样本,最后得到有效样本7 816个。

(二)变量选择

被解释变量:工作收入。主要利用就业者的小时工资率的自然对数值来反映。其中,小时工资率的数值是根据CFPS2014中年收入与周工作小时数的数据计算得出,具体计算公式为:小时工资率=年收入/(周工作小时数)×52。为避免极端值的影响,本研究剔除了1%和99%分位水平上的收入数据。需要注意的是,CFPS收入数据中仅包括非自雇收入数据,不包含自雇收入数据。

相较于其他相关文献剔除自雇收入的做法(张晓云等,2018)[注],本研究采用数据匹配的方法,利用家庭问卷中家庭自雇总收入除以参与自雇劳动的人数,进而得到个人自雇收入的数据,以此探讨外貌对于受雇和自雇就业者收入的影响效应。

核心解释变量:外貌。CFPS2014的外貌度量采用1—7的评分量表,1代表外貌丑陋,7代表外貌姣好。

主要控制变量:结合收入影响因素的明瑟方程(Mincer,1973),以及参考已有关于外貌的相关文献,本文在基准模型中主要控制了以下变量:(1)个人特征变量,包括年龄、性别、民族、婚姻状况、户口、是否是党员、健康状况;(2)工作特征变量,包括个人的工作状态、所在的职业类型和所属的行业类型;(3)省份地区的哑变量,以此控制地区间差异。此外,在稳健性分析中还加入了身高、BMI指数等变量来检验美貌溢价的存在;在影响机制的分析中,还加入了自信心、语言表达能力和待人接物水平等变量来探讨美貌溢价的影响渠道。

(三)实证策略

首先,使用基准模型对全样本进行回归,验证我国劳动力市场是否存在“美貌溢价”现象,并对男性、女性样本进行分样本回归,探讨“美貌溢价”是否存在性别差异。基准模型设定如式(1)所示:

lnwagei=α+β1beautyi+ΓXi+μi

(1)

其中,lnwage为个体小时工资率的自然对数值;beauty为个体外貌,以外貌评分1—7的方式进行度量;X为影响个体收入的其他控制变量,包括个体特征变量、工作特征变量和省份地区哑变量;μ为随机干扰项。

其次,在基准模型中加入外貌和学历的交叉项,以及外貌和年龄的交叉项,探讨“美貌溢价”在不同学历和不同年龄人群中的异质性。模型设定如式(2)和式(3)所示。

lnwagei=α+β1beautyi×edui+ΓXi+μi

(2)

lnwagei=α+β1beautyi×agei+ΓXi+μi

(3)

再次,通过调整主要解释变量和被解释变量,探讨在加入身高、BMI指数分析与调整不同收入水平后,“美貌溢价”结果的稳健性。

最后,通过分析外貌与自信心、认知能力和非认知能力的关系,探究“美貌溢价”存在的来源及影响机制。

(四)描述性分析

表1中描述性统计显示,男性平均小时工资为17.16元,女性平均小时工资为12.99元,女性的平均小时工资明显低于男性,但从标准差来看,女性小时工资的分布较男性更为集中。从外貌得分来看,女性外貌的均分为5.85,男性外貌的均分为5.76,女性外貌的平均得分要高于男性。

在受教育年限方面,女性就业者的平均教育水平要高于男性,女性受教育年限为10.15年,男性为9.75年。党员比例方面,男性党员的比例远高于女性,男性党员比例为11.9%,女性党员仅为5.4%。从外形>特征来看,男性和女性的平均身高分别为170.7厘米与160.1厘米,BMI指数分别为23.64与22.20。而在语言表达能力和待人接物水平方面,女性评分略高于男性。

表1主要变量的描述统计

注:数据出自CFPS2014,其中,男性年龄范围为16—65岁,女性年龄范围为16—55岁;民族分为汉族与非汉族;受教育年限方面,文盲/半文盲为0年,小学为6年,初中为9年,高中/中专为12年,大专为15年,大学本科为16年,硕士及以上为19年;婚姻状况分为已婚和未婚;户口分为农业户口和非农业户口;健康状况分为5级:不健康、一般、比较健康、很健康、非常健康;工作状态分为自雇与非自雇;BMI指数旨在衡量个体身材状况,BMI=体重(公斤)/身高(厘米)2;自信心用CFPS2014数据中“对自己未来的信心程度”衡量,采用1—5的评分量表,其中1代表很差,5代表很好;智力水平、语言表达能力、待人接物水平均采用1—7的评分量表,其中1代表很差,7代表很好。

三、外貌对收入的影响作用

(一)外貌对收入影响的基准模型

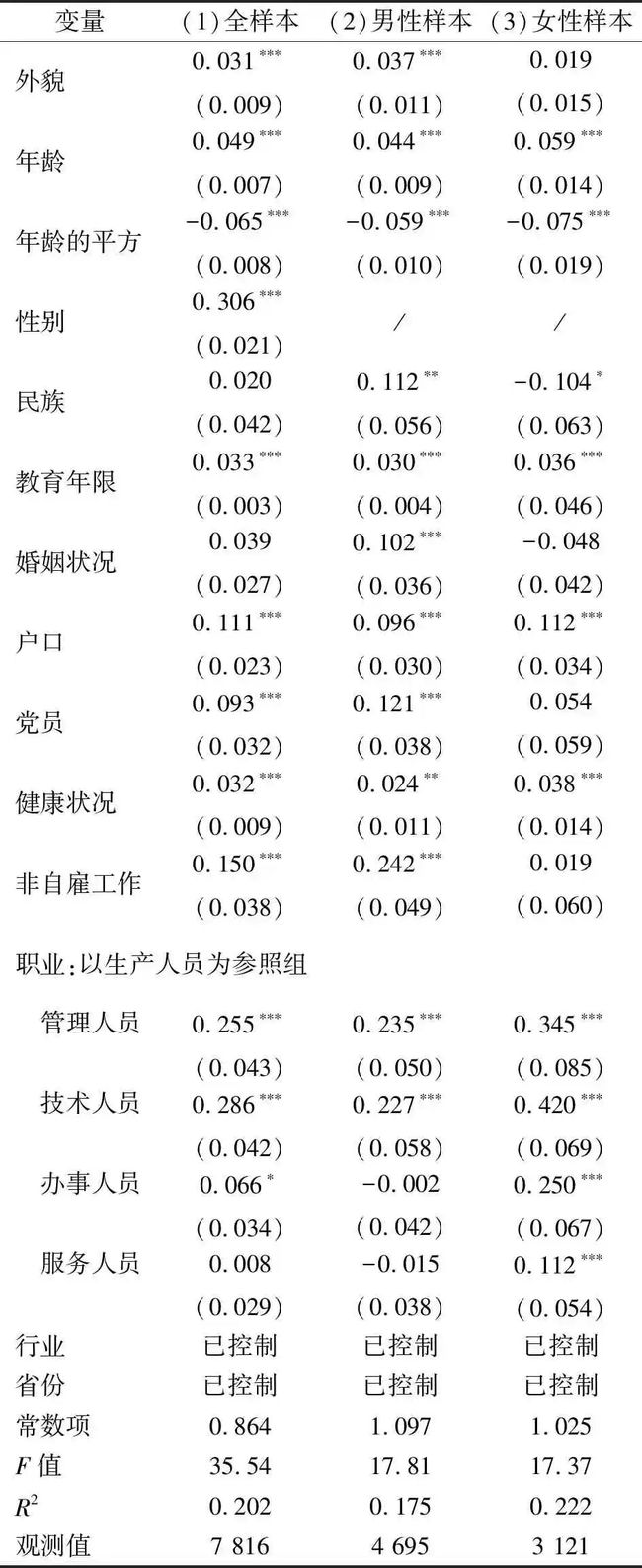

本节探讨“美貌溢价”的存在性,即外貌能否显著提高个体收入。首先,本文将样本限定在所有目前正在工作中,并且外貌和收入等重要信息均没有缺失的观测值。样本共7 816人,其中男性4 695人,女性3 121人。表2汇报了基准模型的回归结果。全样本的回归结果显示,在控制其他变量之后,外貌评分每增加1分,个体收入增加3.1%。这表明外貌对收入有显著正向影响,即存在“美貌溢价”现象。从分性别的回归结果来看,“美貌溢价”存在明显的性别差异。

男性样本和女性样本的外貌对收入的影响系数虽然均为正值,但外貌在男性样本中是显著的,而在女性样本中是不显著的。男性外貌评分每增加1分,个体收入增加3.7%,而女性外貌与收入之间不存在显著正向影响。这说明,相较于女性,男性美貌的收入效应更明显,这一结论与已有文献基本一致(郭继强等,2017)。[注]

为什么在女性样本中美貌的收入效应更小?究其原因,是因为传统社会分工的差异导致女性劳动参与率远低于男性(马忠东等,2010)[注],女性的就业决策更多取决于家庭照料与工作参与之间的选择,而美貌程度会影响女性就业选择的结果,相较于外貌评分较低的女性,评分较高的女性会更多地参与到工作中(Hamermesh,2011)[注]。

此外,从比较男性和女性样本中各变量的系数结果来看,对女性收入高低影响较大的因素主要有教育年限、户口、健康状况和职业等传统人力资本因素和工作特征因素,表明在当前劳动力市场中,提高女性的人力资本,降低劳动力市场中的职业性别隔离,仍是提高女性收入的重要途径。

表2基准模型的回归结果

注:表中报告了边际效应,括号内为稳健标准误;***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平上显著。

(二)外貌对收入影响效果的异质性

前文中将研究对象作为一个群体来考虑,然而,在不同年龄、不同学历与不同收入人群中,外貌对收入的影响可能不同。为探讨“美貌溢价”在不同年龄和不同学历人群中是否存在差异,本文在基准模型中加入外貌和学历的交叉项、外貌和年龄的交叉项,回归结果如表3所示。

模型(4)的结果表明,对于大专及以上的男性和女性,均存在显著的“美貌溢价”,这与基准模型中女性“美貌溢价”不显著的结论不同。简言之,相较于低学历女性,大专及以上学历的女性中美貌具有显著正向的收入效应。不同于“人丑就要多读书”的“自嘲式”感慨,本文验证了“人美更要多读书”这一实用性论断。

模型(5)的结果表明,相较于35岁及以上的男性来说,“美貌溢价”对年轻男性的作用更明显。而对于女性来说,“美貌溢价”对年轻女性(35岁以下)和年长女性(35岁及以上)的影响无明显差异。综合考虑学历因素和年龄因素,模型(6)的结果表明,不论是男性还是女性,年龄为35岁及以上、学历为大专及以上的个体中均存在显著的“美貌溢价”。比较模型(4)(5)(6)的结果可知,在“美貌溢价”的异质性效果中,学历优势比年龄优势更为重要。

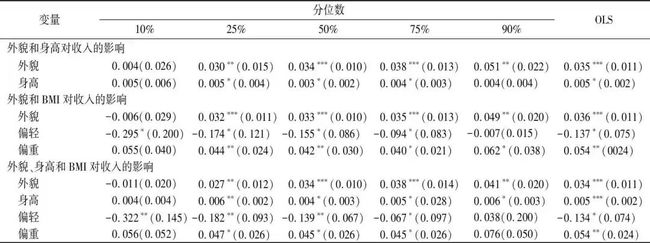

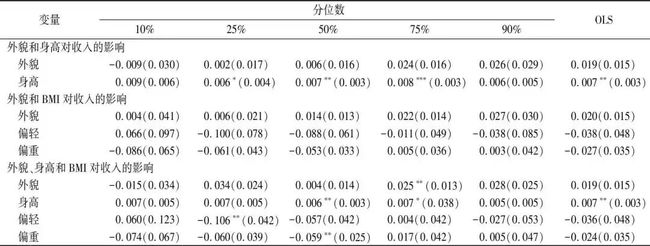

前文中OLS结果反映了外貌对收入影响的平均效应。如果在不同收入水平上,外表特征对收入的影响是否存在明显差异呢?为探讨“美貌溢价”在不同收入人群中是否存在差异,本文参考已有文献,采用分位数回归重新估计了男性和女性收入方程(Johar & Katayama,2012)[注],回归结果如表4所示。

表4中分别列出了男性和女性样本中的外貌对收入的影响。在不同收入水平上,虽然男女的“美貌溢价”在数值上均为正值,但“美貌溢价”对男性是显著的,而女性样本则不显著。随着收入水平的上升,外貌对男性收入的影响越来越明显。相较于较低和中等收入水平男性,高收入水平男性中“美貌溢价”更明显。在90%分位数水平上,男性外貌评分每增加1分,收入增加5.4%,由此表明,对于高收入群体的男性而言,“美貌溢价”的效应会更高。结合实际情况来看,收入较高的精英阶层男士更加自律以及更加注重身体的锻炼,外貌评分自然也会相对较高。

表3外貌对不同年龄和不同学历人群收入的影响

注:表中报告了边际效应,括号内为稳健标准误;***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平上显著。

表4收入水平的分位数回归

注:表中报告了边际效应,括号内为稳健标准误;***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平上显著。

四、进一步讨论

对于我国劳动力市场中的歧视现象,经济学者大多关注性别和户籍歧视(葛玉好和曾湘泉,2011;卿石松和郑加梅,2013;章莉等,2014)[注],仅有少量研究关注劳动力市场中的外貌歧视问题。高文书(2009)对身高的收入效应进行了实证研究,但并未关注到外貌这一主观评价的作用。[注]郭继强等(2017)论证了“相貌与收入之间呈高跟鞋曲线”的命题,即漂亮总体上有助于提升收入,但最漂亮那一类人的漂亮溢价没有次美者高。[注]

这是国内首篇研究外貌与收入关系的实证性文献。此后,国内经济学者逐渐开始关注中国劳动力市场中“美貌溢价”问题及其背后的影响机制(费舒澜,2016;刘一鹏等,2016)[注]。

然而,国内关于外貌对收入影响的研究存在缺憾。一是仅考虑外貌无法反应个体外表特征的全貌。从研究外表特征对劳动力市场影响的文献中来看,个体身高与身材是影响个体收入的重要特征变量(Heineck,2008;Harper,2010;江求川和张克中,2013)[注],而遗漏身高与身材因素会导致回归结果出现偏误。二是外貌对收入的影响机制讨论不充分。国内文献大部分将美貌工资差异分解为劳动力市场歧视部分和劳动力能力差异部分,但并未验证引起劳动力能力差异的原因是认知能力差异、非认知能力差异,抑或其他原因。因此,相关研究还有进一步完善的空间。

(一)身材特征变量对收入的影响

1. 加入身高、BMI指数的探讨

本研究也检验了加入身高和BMI指数后,外貌对男女收入的影响作用(回归分析结果备索)。回归结果表明,加入身高变量后,男性外貌系数从0.037下降到0.035,女性外貌系数仍旧不显著。身高对男性收入和女性收入均有显著正向影响,对女性收入影响更大。加入BMI指数变量后的回归结果显示男性外貌系数下降至为0.036,女性外貌系数仍不显著。

回归结果也表明,体重仅对男性收入有显著影响,对女性收入无显著影响。体重过轻男性比正常体重男性小时工资低13.7%,体重过重男性比正常体重男性小时工资高5.4%。同时加入身高和BMI指数后的回归结果表明,男性外貌系数0.034,女性外貌系数仍旧不显著。身高和BMI指数对男女收入的影响与前述单独加入身高或BMI指数情况时的结果一致。

2. 加入身高和BMI指数的分位数回归

与表4相比,表5的基本结果没有明显变化。男性外貌基本在所有收入水平上有显著正向影响,并且随着收入分位数的提高,男性外貌的系数呈上升趋势,即收入水平越高的男性,外貌的收入效应越大。男性BMI对收入的影响要明显高于身高对收入的影响。以体重正常作为基准组进行分析,体重偏胖对男性收入有显著正向影响,而体重偏轻对男性收入水平有负向影响,并且随收入分位数的升高,负向影响越来越小。

表5加入身高和BMI指数的分位数回归(男性)

注:表中报告了边际效应,括号内为稳健标准误;***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平上显著。

与表4相比,表6的基本结果也没有变化。女性身高系数在中等收入水平上都显著为正,在其他收入水平上都不显著,说明仅在中等收入水平上,身高对女性收入有显著正向影响。而女性外貌和体重在所有收入水平都不显著,说明不论处于何种收入水平的女性,外貌与体重都不能显著影响其收入。

表6加入身高和BMI指数的分位数回归(女性)

注:表中报告了边际效应,括号内为稳健标准误;***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平上显著。

(二)“美貌溢价”的影响机制分析

单纯依靠外貌能否取得高收入?答案是否定的。那为什么会存在“美貌溢价”?不同于传统经济学者将外貌对收入的影响归因于劳动力市场中的“外貌歧视”,本文认为,“美貌溢价”的存在可能源于个体自信心、认知能力与非认知能力的差异。如果其原因为自信心、认知能力和非认知能力的差异,在控制自信心、认知能力和非认知能力变量后,相貌对个体收入的影响将变小。

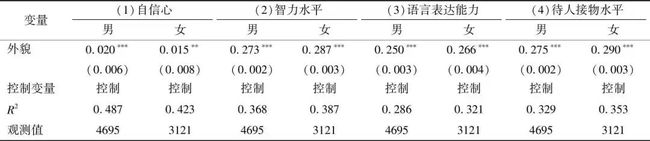

因此,为探讨“美貌溢价”的根源,本文利用中介变量模型,通过控制自信心、认知能力非认知能力等变量,检验“美貌溢价”的存在是否因为貌美者同时拥有更高的自信心、认知能力和非认知能力,进而使貌美者获得高工资。本文的自信心根据CFPS2014数据中的“对自己未来自信程度”进行衡量,认知能力根据CFPS2014数据中的“智力水平”进行衡量,非认知能力根据CFPS2014数据中的“语言表达能力”和“待人接物水平”进行衡量。外貌对收入的影响路径如图1所示。

表7检验了外貌对各个中介变量的影响效果。第1列将自信心作为因变量,结果显示外貌对男女自信心均有显著正向影响。表明相较于外貌平平者,貌美者自信心更强,由此散发的个人气场更有吸引力,更有利于增加貌美者的就业机会与晋升概率,进而提高其收入。第2列将智力水平作为因变量,回归结果表明长得漂亮的人智力水平更高,而智力水平高的人更易获取高学历、掌握高技能,这在一定程度上提高了其收入水平。第3列将语言表达能力作为因变量,回归结果表明,相较于外貌平平者,貌美者语言表达能力更强,更有利于获得晋升或加薪的机会,进而收入水平更高。第4列将待人接物水平作为因变量,分析了外貌对待人接物水平的影响效果。

结果表明,相较于外貌平平者,貌美者待人接物水平更高,更有利于其社会资本的积累,进而提高了貌美者的收入水平。

图1外貌对收入的影响路径

表7外貌对中介变量的影响作用

注:模型(1)(2)(3)均使用ologit模型,表中分别汇报了外貌对自信心最高=5、智力水平最高=7、语言表达能力最高=7、待人接物水平最高=7的边际效用;括号内为稳健标准误;***、**、*分别表示的1%、5%、10%水平上显著。

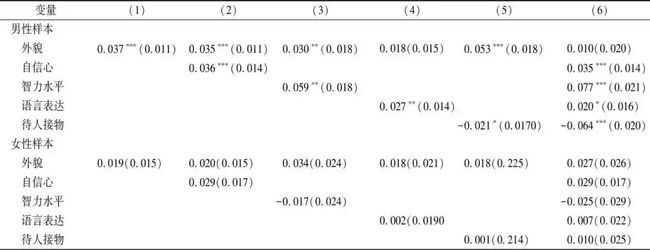

为进一步识别外貌对收入的影响机制,本文在基准模型中加入中介变量,检验外貌对收入的影响渠道。表8中第1列为基本模型结果,在控制个体特征、工作特征和省份哑变量后,男性外貌系数显著为0.037,女性则不显著。第2列至第6列为加入中介变量后的影响效果。回归结果表明,外貌通过影响语言表达、待人接物等非认知能力从而影响男性生产率,进而影响男性收入,而女性的相应回归结果依旧不显著。

具体来看,加入语言表达能力后,男性外貌系数由显著正向变为不显著,而语言表达能力的系数显著为正,说明外貌并不是影响男性收入的真正原因,而是通过出众的语言表达能力,提升了貌美男性的综合气质,从而增加了貌美男性的收入。另一方面,待人接物水平对男性收入有显著负向影响,这与已有文献结论相符,即男性宜人性越高,收入越低。究其原因,可能由于宜人性高的男性,在面临晋升或加薪等竞争行为时更容易妥协,导致错失提高收入的机会。

表8外貌对收入的影响机制分析

注:表中报告了边际效应,括号内为稳健标准误;***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平上显著。

五、结论与启示

本文利用中国家庭追踪调查(CFPS2014)数据分析了外貌对个体收入的影响及作用机制。

研究结果表明:第一,外貌对收入有显著正向影响,即存在“美貌溢价”现象。外貌评分每增加1分,个体收入增加3.1%。第二,外貌对收入的影响存在明显的性别差异,相较于女性,男性的“美貌溢价”更明显。男性外貌评分每增加1分,个体收入增加3.7%。

第三,“美貌溢价”在不同年龄、不同学历和不同收入人群中存在异质性。从不同年龄来看,相较于35岁及以上的男性来说,“美貌溢价”对年轻的男性作用更明显,女性情况则不显著。从不同学历来看,相较于低学历,大专及以上学历的男性和女性外貌均具有显著正向的收入效应。从不同收入来看,随着收入水平的上升,外貌对男性收入的影响越来越明显,女性的情况依然不显著。第四,“美貌溢价”的结果具有稳健性,解释变量中加入身高与BMI指数后,回归结果与基准模型结果一致。

第五,外貌对于收入的影响通过两种途径传导:一是由于外貌歧视的存在,外貌直接影响个人收入;二是外貌可以通过影响语言表达、待人接物等非认知能力,进而对收入产生影响。

关于“美貌溢价”的价值观解读,并非说明在提升个体收入时,“颜值”重要而学历不重要。相反,外貌姣好仅能在求职初期占得先机,而学历和工作经验等硬实力的积累,更有利于就业者后期的职位晋升和收入提高。同时,古语云“腹有诗书气自华”,并不仅仅指外貌,更多是指言谈举止、待人接物和修养学识等综合气质,这些均可通过后天的努力而提升。因此,虽然“看脸的时代”是一个普遍社会现实,但这并不意味着在就业市场中完全“以貌取人”。与外貌相比,学识、事业心和执行力等内在竞争力对个体收入的影响更为重要。

本文只是初步分析我国劳动力市场中外貌对于收入的影响作用,部分问题还有待进一步探讨。数据测量方面,外貌评价具有主观性,访员审美的差异可能带来外貌评分的度量误差。同时,小时工资的测算有待讨论,由于非标准就业者的周工作时间并不固定,按照年收入和周工作时间计算的小时工资,可能存在一定的测量偏误。

数据调查方面,本文使用的CFPS数据为住户调查,虽然在问卷中涉及了外貌特征与收入的相关问题,但不能较好地识别工作场所中外貌对个人收入的影响作用。未来建议引入工作场所方面的调查数据,并加入企业性质、职业类型和职位级别等影响收入的因素,进一步控制模型中遗漏变量的情况。

【收稿日期】2019-04-18

【中图分类号】F244;F069.9

【文献标识码】A

【文章编号】1000-5455(2019)03-0084-09

—THE END—

本文选自华南师范大学学报(社会科学版)2019年第3期,作者:曾湘泉,湖南湘乡人,中国人民大学劳动与人事学院教授;胡文馨,通讯作者,内蒙古巴彦淖尔人,中国人民大学劳动与人事学院博士研究生。