躺着都能赢,做梦都能乐醒了吧?而且我今天不是来一本正经的胡说八道的,而是要科学的、靠谱的来说说:睡觉或休息对你跑赢人生有什么重要的意义,以及如何利用最恰当的时机把你的能力发挥到最优。

本篇内容其实来自丹尼尔 平克的新书《时机管理》中第一部分的内容。最近好像跟平克先生有缘,一连看了三本他的书,带来很多新思维,但在看这一部分的时候特别有感觉。作为一个职场老鸟,听过太多励志鸡汤,看惯了拼着命的同事;作为刚刚离开团队的所谓自由职业者,没想到最最怀念的是和同事一起的午餐时间,还有我虽不参与但画面感扑面而来的,上海办公室的午餐牌局,以及深圳办公室中午时间黑咕隆咚,办公桌的间隙布满躺椅,穿着皮鞋走路都嫌吵的场景。而书中都对这些现象或行为进行了带有实验数据的分析,很值得职场人士,包括管理者了解和学习。

进入正题,从生物钟聊起。

有意思的是,生物钟现象并非由生物学家发现,而是被一名叫德梅郎的法国天文学家发现的。也许是因为他仰望天空的习惯,让他顺便发现了窗台上的含羞草叶子在早上展开,晚上闭合,于是他忽发奇想,把含羞草放在不见光的壁柜里,但含羞草依旧在同样的时间展开和闭合。在随后几百年的时间里,生物学家才又展开了各种实验,证实:几乎所有生物都有自己的生物钟。例如发光菌的发光、植物的光合作用、动物的摄食、睡眠和醒来等行为都显示出以24小时左右为周期的变动,也称昼夜节律。

对生物钟更深入的研究发现,在我们的下丘脑中有一个叫做视交叉上核(SCN)的东东,只有米粒大小,它控制着我们的体温、调节荷尔蒙,同时还帮助我们入睡和醒来。SCN本身就有一个日节律,大致为24小时11分钟。多出来的11分钟需要靠授时因子作出调整(授时因子包括日落日出等的环境信号以及办公时间表之类的社会日程),使得我们自身内在的节律与外部自然届的节律大致同步,这种现象被称为拖带现象。我想,这是因为拖带现象的影响,我们的生物钟有时候并不是那么准,例如,冬天我们会更容易赖床,如果第二天有重要的活动,醒来的时间也会偏早。

看看你是那种鸟?

每一个人都有自己独特的昼夜节律的模式,挑选尽可能没有起床压力的“自由日”的情况来回答下面三个问题:

1. 你通常几点睡觉?

2. 你通常几点醒来?

3. 两个时间的中间点是几点?(例如晚11点睡,早7点起,中间点就是凌晨3点)

得出以下三种时间类型:12am至3am的为云雀,约占14%; 6am至12pm的为猫头鹰,约占21%;3am至6am的为第三只鸟,约占65%。成为哪种鸟50%是由遗传决定的,另外与年龄和性别等也有关系。例如:12岁以下的孩子大多是云雀,青春期的孩子更偏向猫头鹰,而60岁以后又会回归到云雀;50岁以前,更多的男性是猫头鹰,而女性偏向云雀。

不知你是那种鸟?

是哪种不是重点。要想顺应自己的时间类型,虽然常常不太容易,但也还是可以尝试与领导或者同事沟通,选择你最适合的时间。

有一点肯定可以做的,就是当我们了解了这些时间类型的差异,我们就可以给其他人多一些理解和自由。比方说当青春期的孩子或老公在那里睡“懒”觉的时候,家里的女主人或许并不必感觉不公,甚至表现出忿忿不平;站在管理者的角度,或许可以给员工的迟到现象多一些宽容,更多的关注绩效,而非制度。事实上,企业管理发展到今天,伴随着科技的进步以及人们,尤其是年轻一代观念的变化,远程办公已经是非常成熟的模式,值得借鉴。

生物钟对鸟儿们的意义

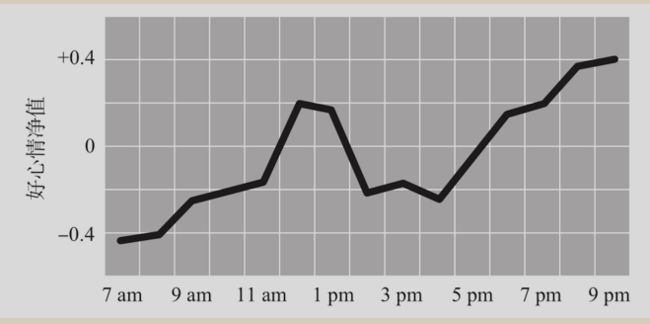

除了日出而作,日落而息,我们的情绪和脑力也会受生物钟的摆布。丹尼尔 卡尼曼的研究团队让测试者回忆前一天各个时间段的情感体验,在幸福、沮丧、快乐、烦恼等12个词中选择,把积极情绪和消极情绪相减得出净值,大量的数据得出分析图如下,我们看到:在一天时间中,好心情净值有两个峰值分别在午餐时间和晚饭后。当然,不同的鸟儿的峰值时间也会有所不同,但趋势是一致的。我为什么会如此怀念和同事们一起的午餐时间,在这里也就找到答案了。

不同时间的情绪状态适用于解决不同类型的问题,时间效应可以解释20%的人类认知能力差异。

第一类,洞察力问题。例如:

埃内斯托是一位股东钱币商,一天有人给他带来了一枚美丽的青铜硬币。硬币的一面是一位皇帝的头像,另一面是铸造日期,公元前544年。埃内斯托仔细检查了这枚硬币,但没有买下它,而是打电话报了警。为什么?

问题出在“公元前544年“。即然耶稣还未出生,当然不会有人知道他会在544年以后出生,钱币上出现这个日期也就违背逻辑和常识了。

第二类,分析型问题。例如:

琳达31岁,单身,说话直接,非常聪明,大学主修哲学。早在学生时期,琳达就深切关注其实和社会公正问题,并参加了反核示威。问:你觉得以下那个判断更有可能是真的?

a. 琳达是一名银行出纳员

b. 琳达是一名银行出纳员,积极的女权主义者

这是一道逻辑题,答案是a。因为b是a的子集,范围越大,为真的可能性就越大。而开头一段的介绍都是干扰信息。

第一类的洞察力问题更适合在中午或晚上的情绪回升期解决,这个时候人们更放松,注意力分散更有可能灵光乍现;而第二类的分析型问题,更适合在早上脑力最好的时候解决,这时候更利于大脑排除干扰,专注于问题的解决。

于是,当我们在安排每日工作的时候,要注意类型、任务、时间三者的协调一致。如安排公司会议时,可以考虑将汇报分析放在早晨或下午两点以后,而在午餐前后安排讨论或建议环节;给孩子安排的学习内容也可以考虑在早上数理化,下午和晚上音乐美术等内容,当然更希望学校在安排课表的时候考虑这些因素。

小睡,一种促进生产力的创新。

Stesa,西班牙语,意为午睡,出自拉丁语hora sexta,意为六小时,指黎明后的第六个小时要开始休息。这让我想起在我们国家二三线城市的国企至今都保持中午两小时的午休时间,这对于生长在大城市快节奏中的我非常不习惯,但偶尔在与客户打交道过程中享受过几次,还是非常受用的,下午的工作感觉清醒轻松。

NASA研究,飞行员在小睡40分钟后,反应时间缩短34%,警觉性提高2倍。意大利警察在下午班和晚班前小睡,交通事故相应减少48%。加州伯克利分校研究发现,午睡可以提高大脑学习能力、记忆力,解决复杂问提的能力提高2倍。有午睡习惯的人死于心脏病的可能性低于37%,小睡可以增强免疫系统,仅仅“小睡一下”的念头都可以降低血压......

另外,这个时代越来越多的成功需要依赖右脑的创造力,小睡可以让我们的大脑进入到一个更轻松的状态,灵光乍现的可能性就更大了。

小睡有这么多的好处,但也要注意睡法,过长时间的小睡会让你在醒来时感觉昏昏沉沉,影响你的判断力(称为睡眠惯性),这里推荐大家打“咖啡盹儿”。因为,最理想的小睡时长在10~20分钟左右,而咖啡因作用到大脑大概也需要20分钟左右的时间。疲惫时,先喝一杯咖啡,然后马上进入安静的睡眠状态,20分钟后醒来,正好是咖啡因开始让你清醒的时间,完美!

有时候,我们无法进行小睡,那么必要的暂停和休息是非常必要的。长时间的沉溺于一项任务有可能会让我们网了当初想要实现的目标是什么,这一点在我自己做月度或年度财务数据分析报告时最为明显。在密密麻麻的Excel表格中,有时候可以做在那里一整天一动不动,连午饭都是让同事带三明治回来,坐在电脑前吃。一天下来头昏脑胀,然后可能还发现自己做错了方向。而我的同事就不同,她经常在工作一段时候后,站起来倒杯水,再随机走到一些同事的办公桌旁聊几句。你会发现她的工作效率一点也不低,同时还对各类八卦了如指掌,更同事的关系也很好。别坐着,动起来社交,看起来是个非常不错的休息方式。

这个时代已经发生了巨大的变化,我们左脑可以做的工作,正越来越多的被机器所替代,在信息存储、计算、分析、推理等方面,机器甚至远超人类的能力,人工智能、物联网时代已经来临,未来,我们更需要靠右脑取胜。我们以前要靠快来分得一块属于自己的蛋糕,这个速度就像奥运纪录一样,越来越难突破了,我们反而更多的提倡低碳生活、想要断舍离。这个时代依然需要奋斗,但是靠傻干一定是不行的了,必须得智取。那就从把握时机开始吧,学会“躺赢”也是一种本事。