每天一早醒来,写精读书的读书笔记,跟从业有关的。在路上读kindle,晚上读爱读的。

慢慢的磨。两周闲书磨了三本。

1

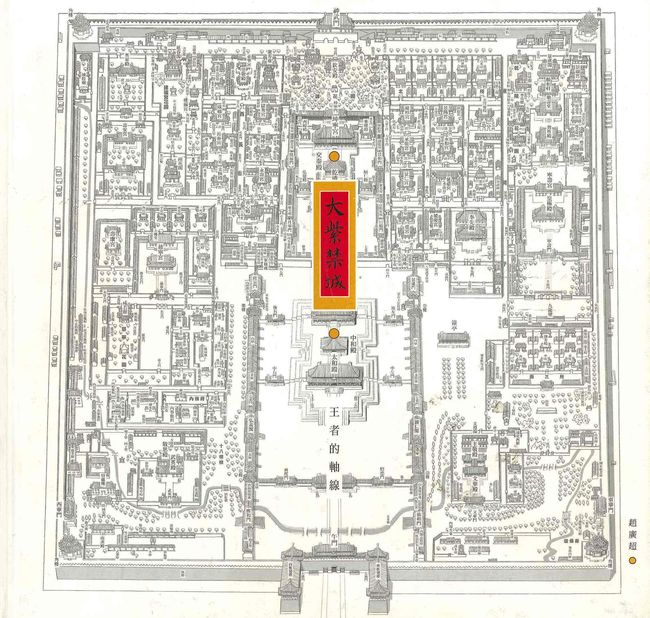

这本《大紫禁城》,赵广超先生著作。似乎是港版。

之前看了同一作者的《一章木椅》和《不止中国木建筑》,有一就有二,顺便也就把这本书给买了。

2011年第一次进故宫前,对这座庞大的旧宫殿只有一些非常零散的片段,大多还是来自于清宫戏、地理杂志和古建筑类书籍或多或少提及的故宫角落。

这一次进故宫才知行合一地理解到故宫的庞大,开不得玩笑。逛博物馆从来都是体力耐力活,而逛故宫博物院那是马拉松。

赵广超先生的这本书副标题叫王者的轴线。由此,再贴切不过。

元旦前,听完网上故宫博物院单霁翔院长的演讲,打算再去一次故宫,原本计划临行前读完这本书,不至于像第一次去,除了那令人绝望的步行尺度,空手而回。

但最终还是在又一次囫囵吞枣回来后,才读完。

《王者的轴线》是一本故宫建筑尺度说明之书。故宫为什么会有如此大的规模,在设计上有哪些讲究以体现皇权意志,是这本书的核心内容。

游客进故宫之后,很容易被故宫的建筑尺度折服,这种力量的原理就在这本书中。

字不多,图为主,可以当绘本看。故宫建筑知其所以然,可以读这一本。

2

《紫禁城100》同样是广超先生作品。有一部纪录片与书同名,我没看过,不知道是否内容一样。这本书是在第二次逛故宫的过程当中,在故宫的纪念品商店,无意中发现的,书很厚很重,但是全手绘彩绘,看的过瘾。

《王者的轴线》是建筑的书,《紫禁城100》则是宫苑的故事。前者是物,后者关注人。

比起体验紫禁城的规模,估计人们会对这些空间内的故事更感兴趣。

但是今天我们走进故宫博物院,已经很难去想象当年宫苑内发生过什么——武英殿和文渊阁都已经开辟为展馆,虽然外朝三大殿和内朝三大殿都保留着原本陈设,但是隔着栏杆与人潮,站在殿外的人们,如何设想那时的喜怒哀乐?

人去楼空,物是人非,就算是带着官方的讲解器,紫禁城这本大书,我们能读到了也仅有一小部分。

无怪乎,皇朝秘史大行于世,任凭二三流的作家胡编乱造。

《紫禁城100》当然也没有办法在一本书当中把过去这一空间内发生过的大大小小事情,巨细靡遗的说一遍。

这本书最大的特色在于把紫金城每一个特色空间内发生过的故事,择其重要的与读者分享。

某一座宫殿谁住过?用途?发生过哪些著名事件?冷宫长啥样?如果一样好奇,这本书有答案。

3

这本书有两个意外。

第一个意外是因为无知,我以为他讲的是东罗马帝国,也就是后来的拜占庭帝国的历史。没想到说的是罗马帝国分裂成东西罗马两个帝国之后的西罗马帝国的历史。

第二个意外是本书从罗马帝国的历史一直讲到现代德国的诞生。

在2016年之前,对于欧洲的历史,我可以说几乎是无知的状态,如果不算中学课本以阶级斗争为纲的史学观念所讲述的历史,那可以说完全无知。

前些年虽然也读过西方通史类的读物,但是除了亚历山大东征和希腊化的世界之外,基本上就没有太多的概念留下。

直到2016年,读了盐野七生先生的《罗马人的故事》,才算真正的意识到除了中国历史之外,有一个与我们迥异的文明曾经存在于这个世界上,并取得了非常灿烂的文明成果。它没有王朝的概念,却延续得比中国传统王朝更长得多的时间。

也是从这本书开始,我对西方文明真正产生了兴趣。

《神圣罗马帝国》重点讲述的是罗马帝国分裂成东罗马和西罗马之后的西罗马历史。

罗马帝国的存活时间太长了,以至于罗马帝国衰落之后始终英灵不散,无论是否还能回到罗马帝国鼎盛时期的状态,人们都希望还有罗马帝国皇帝。正是这种期许使得查理曼大帝创建法兰克帝国之后,哪怕快速分裂为三个国家,也始终有人接过罗马帝国皇帝这一面旗帜,虽然他已经没有过去那种权威,但就像周王朝在灭亡之前,人们还愿意打着周天子的旗号一样,帝国皇帝已经成为一种符号性的存在。

直至普鲁士整合周边的邦国建立的现代德国为止,感觉罗马这一名号延续了2000多年,贯穿了整个西方历史的主要阶段。

这里无意于复述这一段历史,罗马之后,再无罗马;罗马人之后,还有罗马人。

我愿意在这段历史当中多走上几遭。