从一家百货店的40年,看日本消费美学的变迁

本文授权转自公众号一夜美学(yiyemeixue)

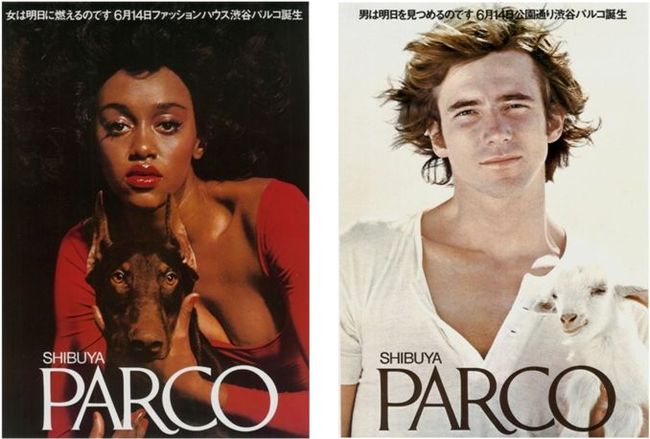

「女人,在明日燃烧。男人,凝视明日。」

1973年涩谷PARCO的开业海报

像PARCO这样的百货店当时还没有,

今后或许也不会再有了。

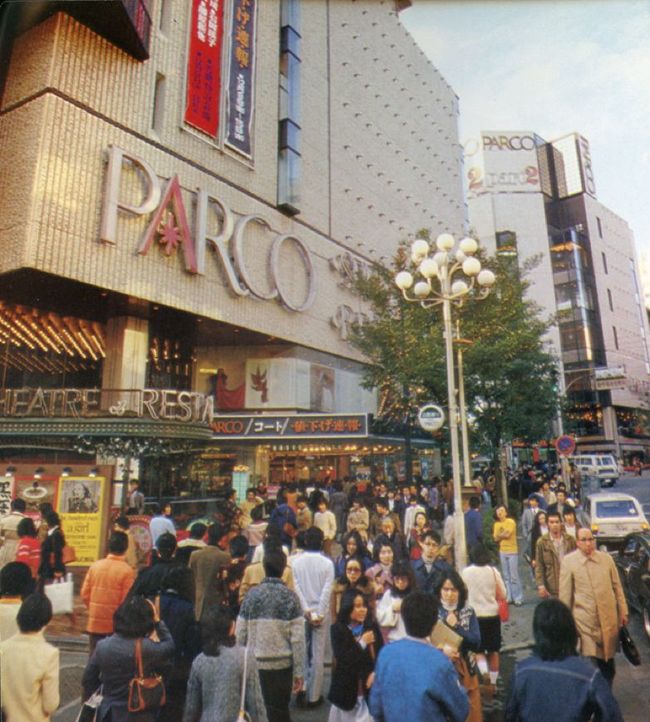

1973年,东京涩谷诞生了一家名为PARCO的百货店。它原本只是西武集团旗下以年轻人为目标的商场,却成了此后日本文化史上绕不开的名字:影响了时尚、戏剧、艺术、平面设计、空间设计、广告设计……甚至缔造了今天我们所知道的「涩谷文化」和「Shopping Mall」的概念。

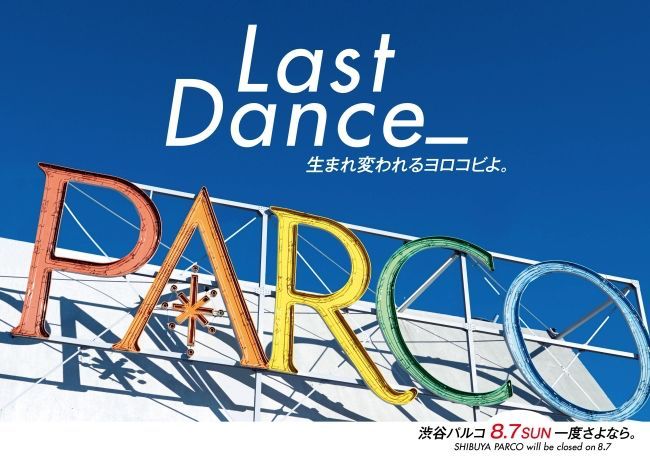

2016年,涩谷PARCO宣布短暂告别(将在今年秋天回归),最后的海报被命名为「Last Dance」,华丽中似乎略带伤感。

43年里,这个百货店象征的美学和消费观与日本进入如今的低欲望社会息息相关——他们要告别的,是一个怎样的时代?

从物质到形象

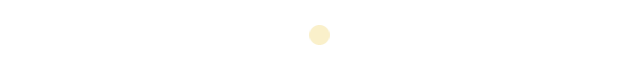

「隔壁的轿车看起来好小哦」Sunny汽车广告

70年代的开头,日本基本实现了洗衣机、冰箱、电视机“三大神器”齐全的美国式生活

「脖子以上的时代」,日本作家开高健曾这样总结日本的70、80年代。

「想要轻松的人玩个高兴就好了,想要厚重的人请深入文化。」

同时,他还指出「文化」和「文明」的区别:想把文学、艺术、风俗、语言等简单易懂地传达给这个国家之外的人很难,而像汽车、打字机、原子弹这样的「文明」则很容易。

告别了60年代的一路狂奔,人们开始回归更为平静的日常生活,个人化成了主旋律,开始追求“脖子以上”的、心灵和大脑的世界——这便是1973年涩谷PARCO诞生的背景。

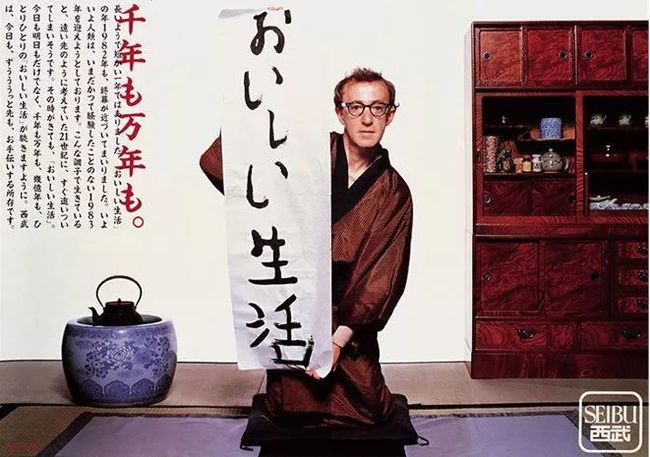

「美味生活」西武百货海报(1982)

它的大哥西武百货在更早之前就意识到了这一点。

60年代末,以堤清二为首的西武提出了「形象战略」,在广告宣传上的投入大大超过了当时的业界,与传统最大的不同是,他们切断了广告和商品的联系。

「不要宣传物品,而要宣传现象,将宣传现象作为广告。」这是PARCO的综合制作人增田通二一贯的宣传策略。

初代PARCO广告

在此之前的百货公司,不过是个精选货品的商店,是街区的一部分。PARCO的野心,却是一片年轻人理想的街道。

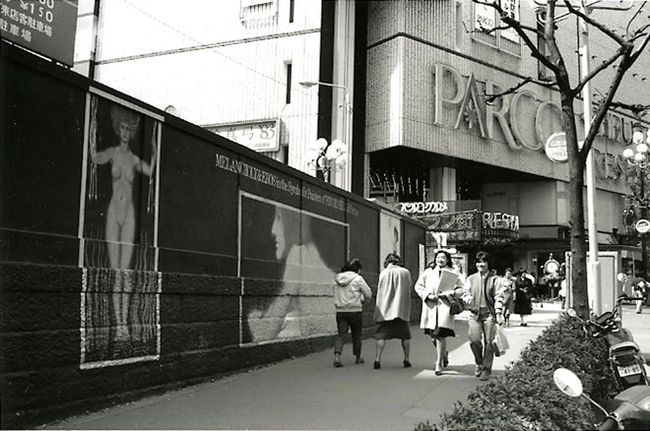

相比定位家庭消费的西武百货,它的“造街冒险”更具非日常的色彩:电影院Cine Quinto大量引入国外的实验风格电影,PARCO剧场上演今天看来依然前卫的先锋话剧,音乐俱乐部QUATTRO俱乐部则被视为日本音乐人的登龙门……

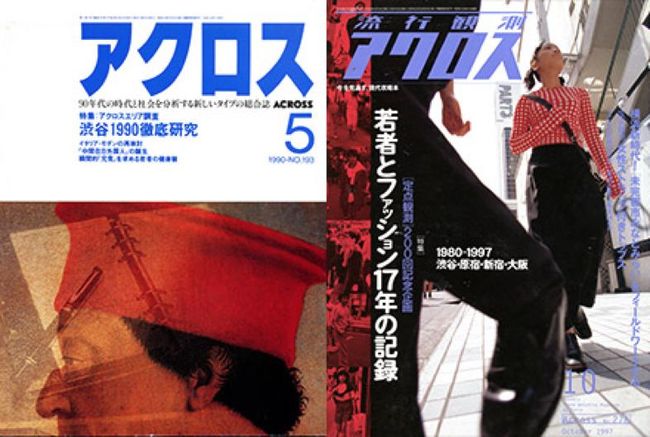

PARCO似乎很难被定义成商店:拥有自己的美术馆,办平面设计师的展览;创刊杂志《Across》,以街拍观测涩谷街头的流行,其中的市场营销分析更是当时电通、博报堂等大型广告公司的必读。

他们甚至改了附近的路名,「公园通」、「西班牙坡」、「三明治通」取代了诸如「区役所通」这样平淡无奇的名字。

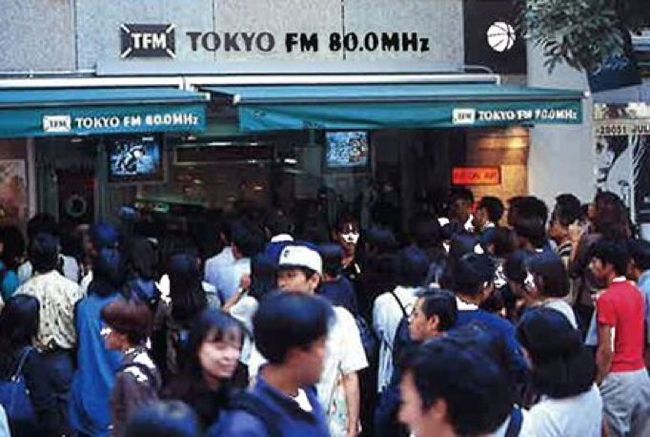

1993年,西班牙坡上的电台TOKYO FM开业

这一切组成了一个全新的涩谷。

PARCO在意大利语中意为「公园」——一个可供玩耍休息的地方。但他们做的更进一步,为它赋予一层带有神秘感的文化,从而创造人和人的交集。诸多无关商品的实验都成了PARCO的形象宣传。

「想要轻松的人玩个高兴就好了,想要厚重的人请深入文化。」,与这条时代的总结不谋而合。

商业地产从此有了新的含义,从「卖掉一个盒子」,到「卖掉它的形象」。

从消费到创费

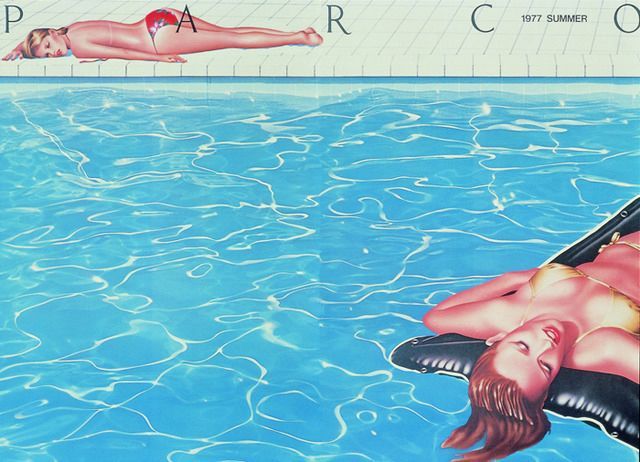

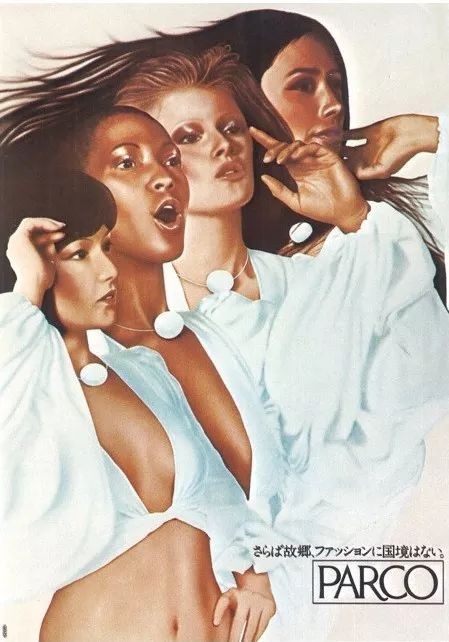

「再见了故乡,时尚不分国境」(1974)

更重要的是,在这样的宣传策略里,消费的主客体开始渐渐互换。如果说此前,广告商和企业负责“打鸡血”,而顾客不过是被动接受这些意图、甚至被煽动着做出购物选择的「客体」,PARCO则让商店变成了人们发现和展示自我的舞台。

在1983年PARCO的杂志《ACROSS》中,增田提出了创费者的概念:

消费是什么?消和费,但是消费者买东西并不仅仅为了消和费吧。他们在PARCO买时尚、买设计,完全不同于在超市买萝卜,所以不是单纯的消费,而是一种创造吧。为了创造自己的生活方式而消费,这就不是消费,而是创费。

PARCO开业时的口号是,「涩谷公园,差异产生美。」

他们po在网上的涩谷街拍开始颇具人气——人们为很酷的街区而来,在这里成为主角,相互观察,自发地创造时尚。

从1980年起,《ACROSS》记录了近40年的涩谷街头文化,被收录进了Google的ART&CULTURE博物馆

他们察觉到当时的社会正面临着价值观的全面洗牌,当务之急是帮助人们摆脱以往家庭、公司、传统等的束缚,找到属于个人的价值。

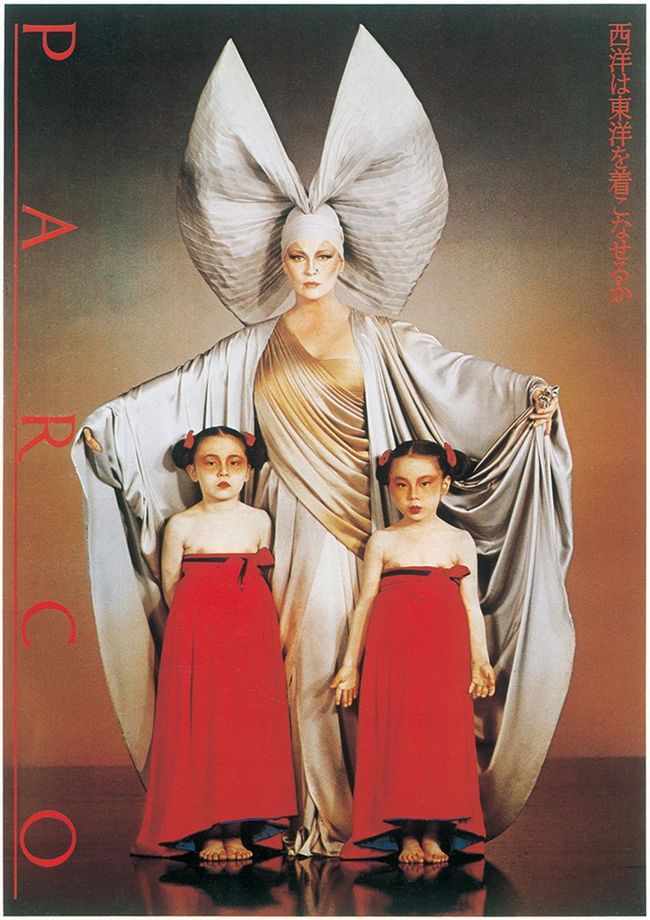

「西方人能穿美东方服装吗」 (1979)

除了重视以大型海报为代表的平面设计之外,PARCO还创造性地用50平米来分割内部的商店空间出租给品牌(尽管今天很常见),设计师们开始“被迫”思考如何用空间展现品牌的世界观,这推动了后来日本商业空间设计的发展。

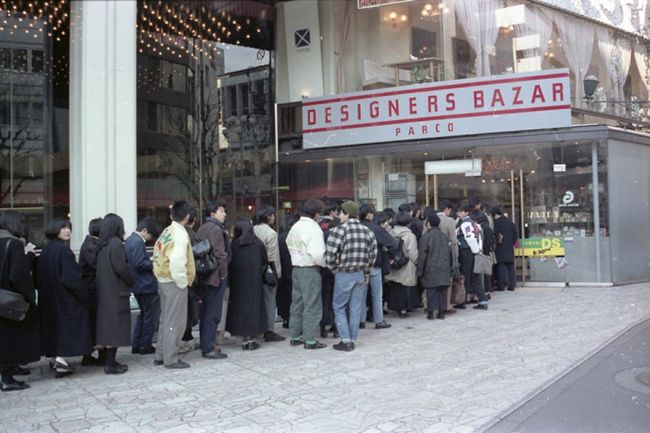

1986年,在PARCO的「DESIGNERS BARZAR」前排队的年轻人

用艺术和设计滋养的年轻人同时,涩谷也成了支援艺术家和设计师的存在。

平面设计师如田中一光、松永真、福田繁雄、浅叶克己;摄影师如石原泰博、操上和美、筱山纪信;艺术家如大竹伸朗、多田美波,空间设计师如杉本贵志、内田繁……这些曾为西武服务过的人物都几乎代表了一个时代。

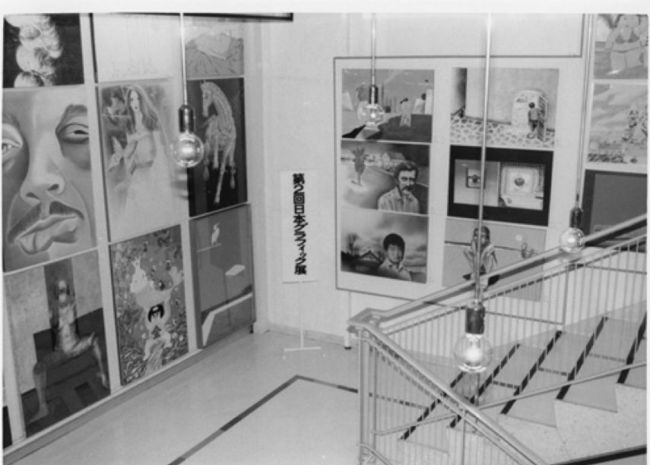

从1980年起为发掘人才举办的「日本平面设计展」,走出了日比野克彦、大竹伸朗等众多日后的大咖

他们并不为消费者选择某种生活方式或潮流,而更像是准备了一个匣子,里面的珠宝琳琅满目,「来,自己挑挑看」。

而当人们遍尝了文化,也将进化为更有立场的消费者。

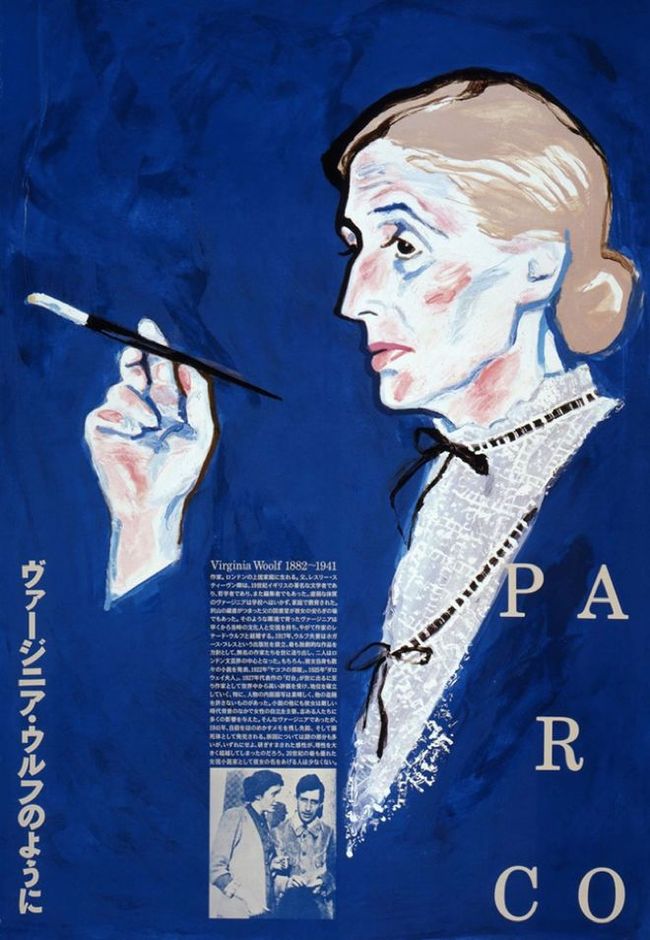

初代PARCO广告:「像弗吉尼亚·伍尔夫一样」

如果购买能让人幸福,什么样的东西才是适合我的?我的生活方式是什么?

又如果,幸福不一定要依靠商品来获得呢?

这样看来,PARCO们逐渐“教育”了一批成熟的消费者,为日本进入低欲望时代,做足了心理建设。

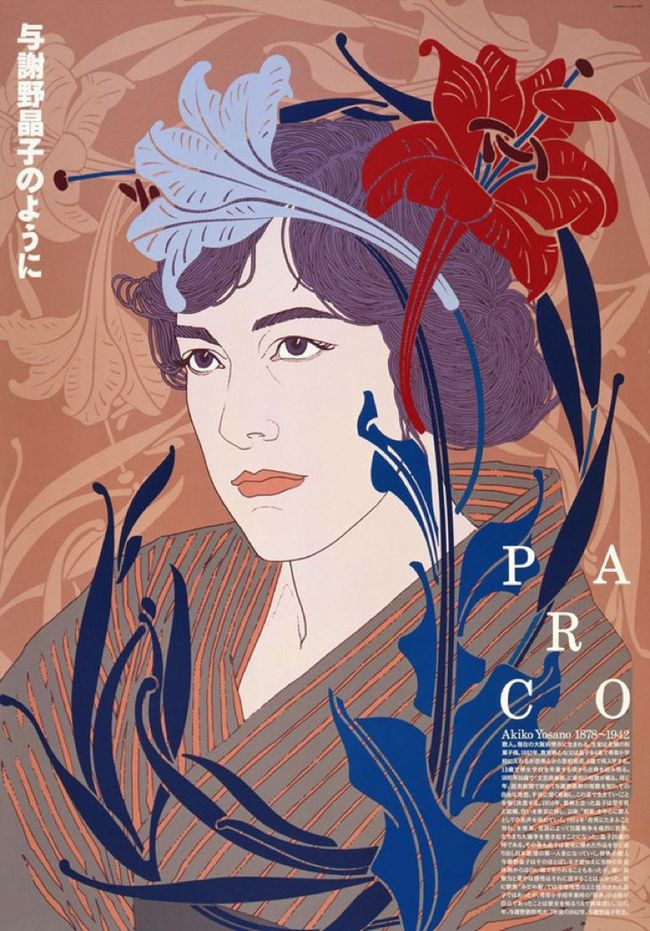

初代PARCO广告:「像与谢野晶子一样」

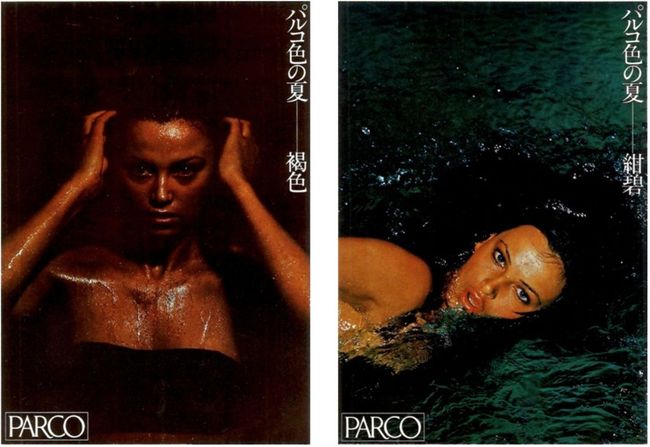

女性的时代

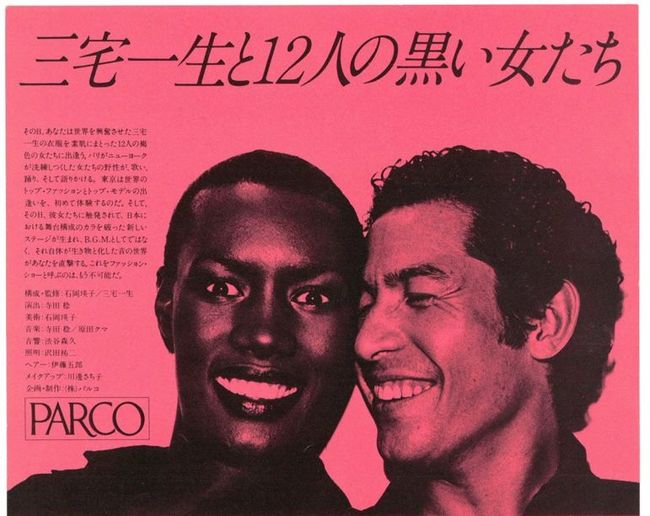

「三宅一生与12名黑人女郎」西武剧场的服装秀(1976)

在PARCO传递的信息中,重要的关键词之一是「女性」。

东京大学教授、社会学者上野千鹤子认为:80年代的百货店黄金时代,可以称为「女性的时代」。

1970年,日本第一本女性杂志《anan》创刊;1988年,以首都圈独立女性为目标的生活方式杂志《Hanako》登场。家电的普及、优生观念的影响、受教育程度的提高……战后忙于在家中育儿的主妇形象逐渐向享受个人生活的职业女性靠拢,不仅婚育年龄后移,「少女」的期限也显著延长了,「已婚」不再是「欧巴桑」的同义词。

1986年,歌手松田圣子在结婚生子后依然以少女偶像的身份活跃在舞台上,1980年宣布婚后引退的山口百惠似乎已成昨日

和这些手握自己的钱包的女性一起,日本百货店迎来最好的时代。

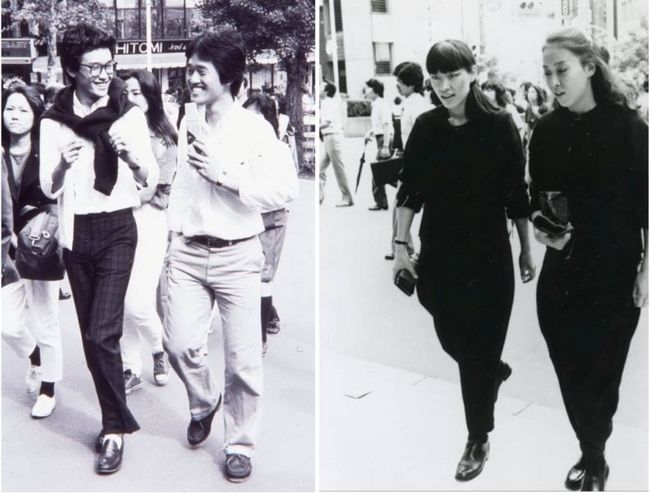

和过去在银座的老牌百货三越穿着高雅和服购物的夫人们相对的,是涩谷街头聚集的中产阶级女性,她们穿着时髦,昂首阔步。

「三越的女性顾客是用别人的钱消费,而PARCO的女性顾客是用自己的钱为自己消费。」上野千鹤子这样形容PARCO与传统百货的区别。

女性这个词,好像有了更多可能性。

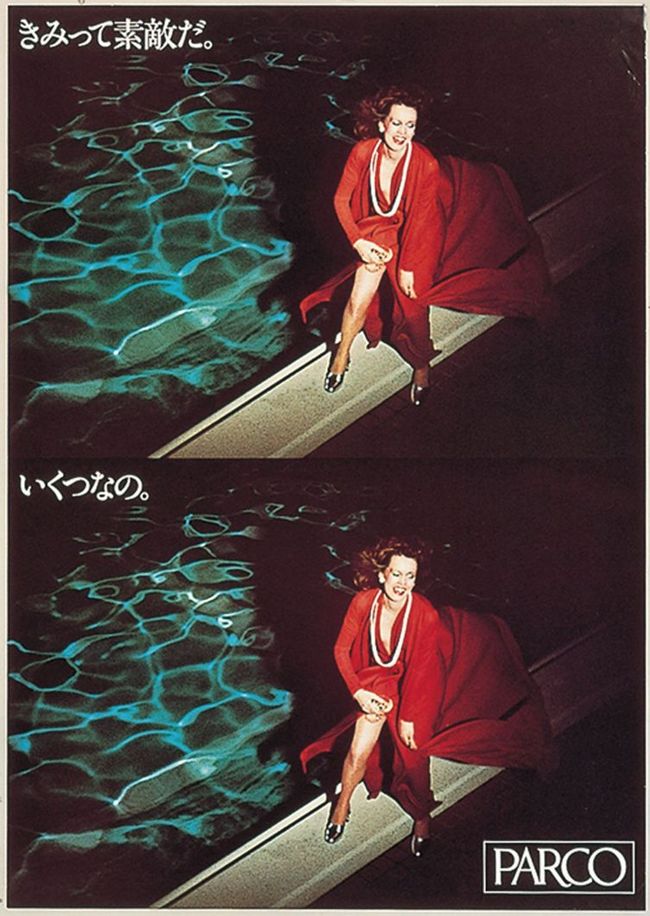

「你就很棒。都几岁了。」(1973)

文案:石冈瑛子

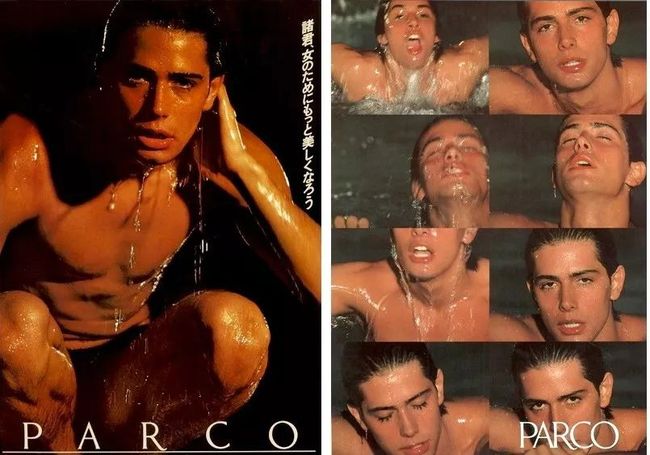

「诸君,为了女性变得更美吧」(1976)

文案:石冈瑛子

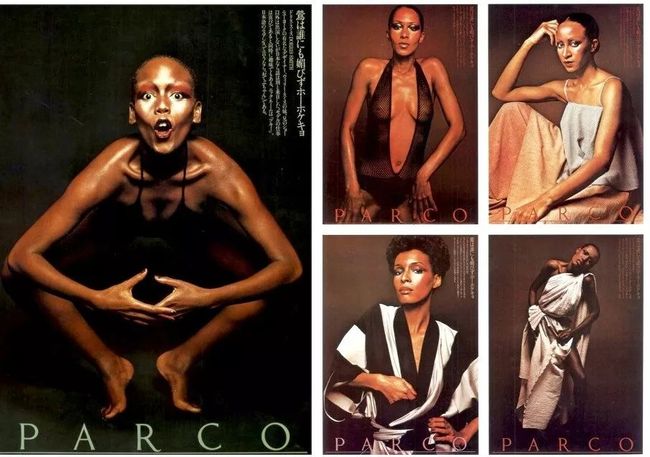

「猛鹫绝不献媚,叫声响遏行云」(1976)

文案:石冈瑛子

这也让80、90年代成了女性广告文案的黄金时代,石冈瑛子、小池一子、山口Harumi,这些曾为PARCO工作的女性都是创意史上抹不掉的名字。当年的广告语在今天看来也不减光彩。

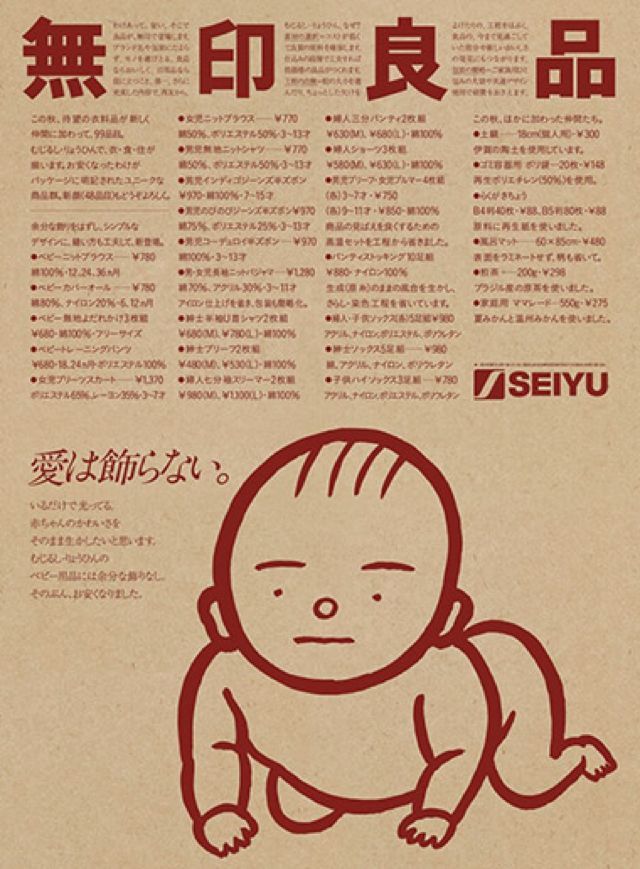

「爱,无需修饰」1980年无印良品初期海报

文案:小池一子

作为创始设计师之一,小池一子为西武旗下的无印良品创造了诸多精彩的广告语

从PARCO开始,百货店柜台后的女性员工成为了自己销售的商品的顾客,这无疑让消费者感到更多的说服力。

这也意味着一个「10亿总中流」的大众社会的到来——上野千鹤子认为百货店是「大众社会的神殿」。

然而,随着90年代日本经济泡沫崩盘,女性的非正式雇佣率一路狂飙,一派和谐的大众社会再度被「格差社会」取代。

日本百货店的数量和营业额随经济一同低迷,新的消费观却悄然建立——西武集团中,最幸免于难的莫过于1980年创立的无印良品。年轻人们不再试图靠商品来表现自我,拥有过足够的选项后,能理智气壮地说出「我不想要这个」,也有了「这样就好」的安定。

既然为房子和车拼搏了一辈子的父辈们看起来也没多幸福,那通往幸福,或许还有更别的路径?

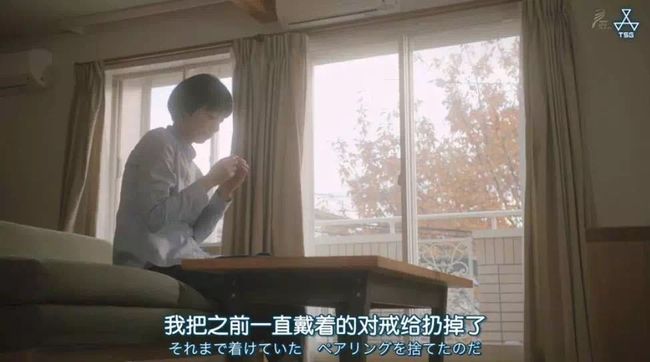

日剧《我的家里空无一物》

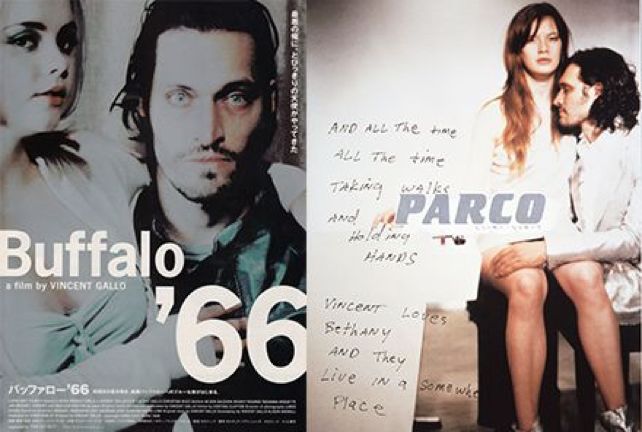

PARCO也在持续生存着,因为它从最初就不是奔着“百货店”去的,而是类似媒体的存在,有着柔软和张力。

但可以肯定的是,将在今年秋天重新登场的PARCO必定会和什么告别。

2010年代的今天,在家网购逐渐流行、原宿街拍圣经《FRUitS》停刊、泡沫时代风靡的Disco成为历史,人们不那么容易地像过去那样振奋地聚集到大街上、与他人视线交汇。

如今日本街头的年轻人不多,从衣着到表情都了无生趣。少子化、佛系、宅、低欲……经济看样子要一衰到底。

1970年代的PARCO

但在2010年日本政府发布的一项调查里,20多岁的年轻人中,有75%认为自己幸福。这不仅超出了其他年龄段,甚至比80年代泡沫巅峰时还要高。贫富差距是变大了,但经济衰退中,贫困年轻人对幸福貌似有了不同的定义。

涩谷PARCO的那个如狂欢般热烈的时代落幕了,又有什么新的开始了。

日剧《约会-恋爱究竟是什么呢?》

本文参考资料:

《第四消费时代》三浦展

《日本设计六十年》内田繁

《舞台上的女性——从三越到PARCO》上野千鹤子

村上春树为什么请他造房子?

摄影大师怎么逛东京?跟本地人杉本博司一起散个步

摄影大师怎么逛东京?跟本地人杉本博司一起散个步

▲

本文经公众号“一夜美学”授权转载,长按可关注。