学习金字塔的10%、20%是真的吗?工作-学习研究

刊物注释

本文最初于2002年发表于工作学习网(www.Work-Learning.com)。 经过一些微调,在2006年转移到了我的 WillAtWorkLearning 博客,并于2017年底转移到这里。

最新研究

即使在十多年后,这篇博客仍然提供了有价值的信息来解释这些问题——以及对学习的影响。 然而,进一步的研究发现了更多的信息,并且在2014年发表于某科学期刊。 你可以在这里阅读这项研究的评论。(https://www.worklearning.com/2015/01/05/mythical-retention-data-the-corrupted-cone/)

引言

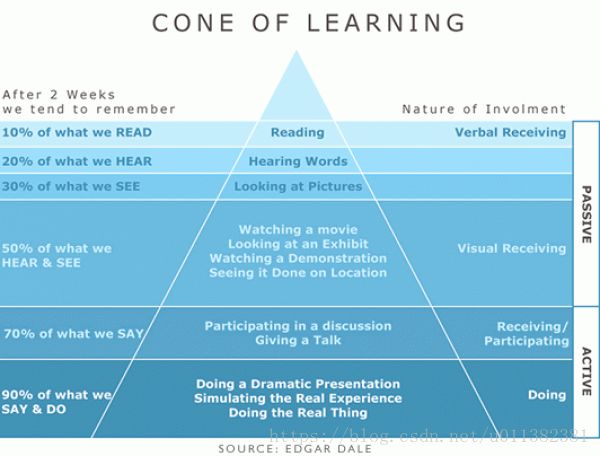

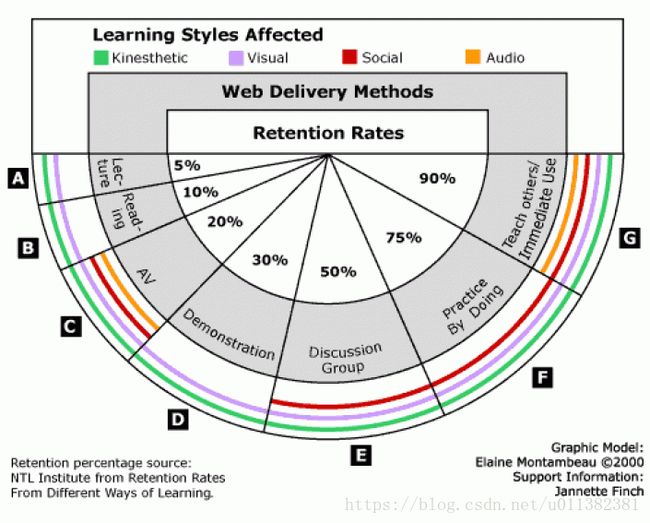

人们仅记得朗读内容的10% ,阅读内容的20% ,他们听读内容的30% ,等等。 这项结论,以及类似的言论都不可靠。 此外,关于学习方法有效性的说法是不可信的——学习成果取决于太多的变量,难以精确度量。 令人遗憾的是,经过许多作者的精心设计,这些伪科学已经在我们身边流传了几十年,并以不同的形式呈现在我们面前,例如对戴尔金字塔的篡改。 下文将提供更多细节。

我对知识的探索

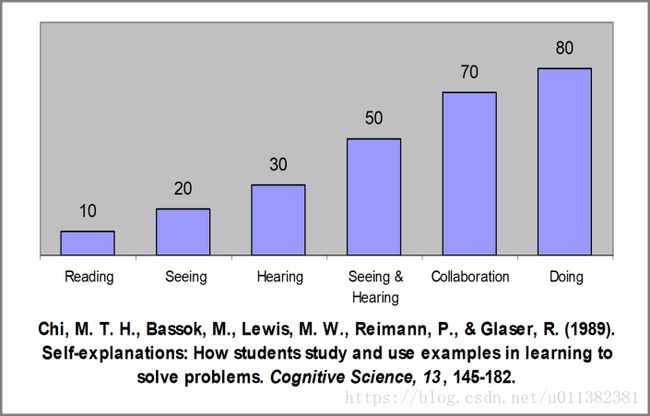

当看到下面这张图,我就着手调查起这件事:

这个图是假的!

在读了几遍引文而没看到上图及图上数字后,我就开启了批判性思维模式,联系了引用成果的一作——匹兹堡大学的 Michelene Chi 博士(顺便说一下,他是关于领域知识研究的国际专业权威之一)。 关于这张图他说道:

"我一点儿也不认识这张图。肯定引用错了,因为它不是我画的。"

特别令人担忧的是,这张图在我们行业(教育行业)频繁出现,许多教学设计都基于图中数据。

虚假信息很普遍

我经常在教学设计、网络学习相关研讨会的演示开始时,以此图作为警示和提醒。 一般来说,当我问及有没有人看到图中所描述的数字时,超过90% 的观众会举手,然后倒吸一口凉气,露出紧张的傻笑,因为假象被揭穿了。 显然,我们领域许多经验丰富的专业人士都知道这张图,并用它来指导决策。

这个图表代表了一个更大的问题。 自20世纪60年代后期以来,图中数字在没有任何研究支撑的情况下一直在我们的行业中流传。 Midi公司(一个微生物鉴定公司)的 JC Kinnamon 博士(2002年)经过网上搜索,发现了几十处关于这些可疑数字的引用,包括大学课程、研究报告以及供应商和顾问推广材料中。

这些数字从何而来

这些虚假的百分比最早由美孚石油公司的雇员特雷希勒1967年发表于《电影与视听通讯》(Film and Audio-Visual Communications)杂志。这篇文章当时没有引用任何研究成果,不幸的是,我们行业那时就已经接受了他/她的百分比。 美国国家训练研究所(NTL Institute)仍声称他们研究得出了这些数字。 请看我与NTL之间的问答(https://www.worklearning.com/2006/11/03/ntl_continues_i/)。

印第安纳大学教授迈克尔•莫伦达(Michael Molenda)目前正致力于追踪这些虚假数字的起源。 经过努力,他发现了一些证据表明这些数字可能早在20世纪40年代就被保罗·约翰·菲利普斯发展出来,菲利普斯曾在德克萨斯州大学奥斯汀分校工作,并为石油工业编制了培训课程。 第二次世界大战期间,菲利普斯在阿伯丁(马里兰)试验场的美国陆军军械学校开展视觉辅助训练,正是在那里发现了这些数字,并可能发生了演变。

奇怪的巧合: 我出生在同一个阿伯丁试验场。

国际著名的应用心理学家哥伦比亚大学(Columbia University)的名誉教授厄尼•罗斯科普夫(Ernie Rothkopf)向我反映,这些虚假的百分比受到广泛质疑,但每隔几年它们就摇身一变,以这样那样的方式重新出现。

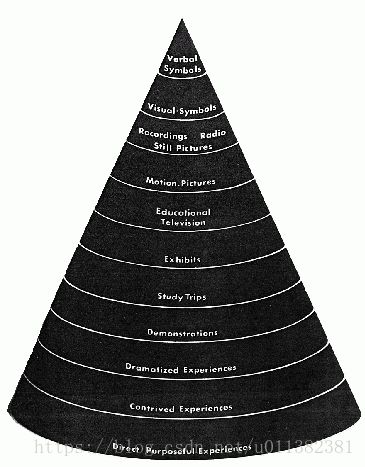

许多人现在把这些虚假的百分比和戴尔的"经验金字塔"联系在一起,经验金字塔由 埃德加•戴尔(Edgar Dale)于1946年提出。 它提供了各种视听媒体具象性的直观模型。 戴尔的模型里没有任何数字,也没有量化研究。 事实上,戴尔警告读者不要把这个模型太当真。我从他的第三版也是终版的书中复制了这张图,如下所示:

戴尔金字塔(戴尔著,1969年,第107页)

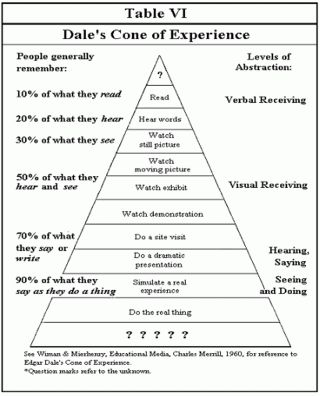

可以看到,戴尔金字塔没有数字。 不知什么时候,有人强行揉合了戴尔金字塔和特雷希勒可疑的百分比。 下面举个常见的例子。

Wiman 和 Meierhenry (1969)将上图引用自一本编辑过的图书。 尽管其中的两个章节(哈里森1969年; 斯图尔特,1969年)提到了戴尔的经验金字塔,但这两个章节都没有提及百分比数字。 换句话说,上图引自一本不包含该图的书,也不包括图中的百分比。

这里是更多的例子:

满足骗子需要的"证据"变化

这些比例,特别是这张图,已经在我们的领域传播开来,从一个值得信赖的人传向另一个值得信赖的人。 尽管最初捏造这些数据的人应该对此负责,但是明显也有许多人为了满足自己的需要刻意歪曲信息。 Kinnamon (2002年)调查发现 Treichler 的百分比在很多方面都发生了变化,这取决于这些造谣者想传达的信息。 有些人改变了相对比例, 有些人改进了特雷希勒的文法,有些人为了表达自己的观点而补充了一些分类。 例如,一个版本说,人们可以记住95%他们教授的信息。

人们不仅引用了 Treichler,Chi,Wiman 和 Meierhenry 的这些比例,而且还错误地引用了威廉 · 格拉瑟的话,并且正确地引用了其他一些使用 Treichler 数字的人。

从一些虚假引用中似乎可以清楚地看出,欺骗是刻意的。 在促使我们开展调查的文章标题删除了"学生"这个词,该图的绘制者必然知道"学生"这个术语会令培训/发展/表现行业的专家怀疑这项研究是针对儿童的。 Wiman和 Meierhenry的绘图者做了四件事情,这使得追踪原始资料变得很困难: (1)他们引用的书名相当模糊;(2)其中一个作者的名字拼错了;(3)出版年份不正确;(4)查尔斯·梅里尔这个名字实际上是一个出版社,但是却写得模棱两可,让人以为它可能指作者或者编辑。

但是,难道数字不能说明真相吗?

这些数字并不可信,即使有意义,仍然很危险。

如果仔细观察这些数字,就会发现它们非常值得推敲。 怎么会有人把"阅读"和"观看"相提并论,难道你"读"的时候不"看"吗? "合作"到底是什么意思? 是不是两个人在谈论他们所学的信息? 如果是这样,难道他们没有"听到"对方说话吗? "做"是什么意思? 他们"做"了多少? 他们是正确地"做"了它,还是得到了反馈? 如果他们得到了反馈,我们怎么知道学习不是来自反馈,而是"做?" 我们真的相信人们收听演讲时比阅读同一份演讲材料能学到更多? 那些"阅读"的人不应该在自我调节和重读晦涩内容方面更具优势吗? 那么,这项研究是如何得出这十项学习方式的记忆比例呢?这难道不意味着对文学作品进行某种评论吗? 如果是这样,我们难道不应该知道研究审查是如何进行的吗? 难道我们不应该得到一个清晰和可追溯的引文来进行这样的审查吗?

甚至比较这些学习方法的想法也是荒谬的。 正如任何一个好的心理学研究者所知,测试环境会影响学习结果。 如果我们让人通过听说录音带学习外语词汇,那通过默写来测试是没有意义的, 我们又很难衡量他们言语表达词汇的能力。反之亦然, 那些通过阅读学习词汇的人,通过默诵进行评价也并不公平。因此,使用相同的测试来比较这些不同的方法是不公平的,因为学习环境与测试环境相似的一方结果会较好。

那为什么不把两种不同的测试结果进行比较——例如,如果我们想要比较听觉和视觉词汇学习效果,为什么我们不能口语和写作同时测试呢? 这确实不行。在不同的维度上比较两个事物是不可能的。你能想象通过拳击手击打沙袋与高尔夫球手击球来比较顶尖的拳击手和高尔夫球手吗?难道穆罕默德·阿里600磅的拳力比老虎·伍兹320码远的发球更厉害吗?

引用的重要性

即使图中数字已经在期刊上发表了——我们有理由确信也相信这一事实——如果我们不知道它们从何而来,这就很危险。因为研究结论会随着时间推移发生变化。 难道十年前所有的脂肪都不好吗?更新的研究表明,像橄榄油这样的单不饱和脂肪酸实际上对我们也有好处。如果一个人不引用他们的资料来源,我们可能没有意识到他们的结论是否过时或者研究基础薄弱。相反,我们也可能失去有价值的引用信息。假如Teichler真的发现了一个有用的引用信息? 因为他/她没有使用引用,这项研究就将永远埋藏起来。

研究背景会导致较大差异。如果不知道研究起源,就无法知道这项研究是否与我们是否相关。例如,一篇Kulik和Kulik(1988年)发表的文章总结说即时反馈优于延迟反馈,该领域的大部分人均认同他们的结论。但通过审查 Kulik和Kulik的引文,工作学习小组研究发现经审的大多数文章测试学习者的时间均在学习活动后几分钟,这是对大多数教学情景一种非常不切实际的模拟。引文使我们得以检查他们的论据,从而发现其中的谬误。

我们应该归咎于谁?

最初的篡改者并不是唯一的罪魁祸首。许多人在传播该图时使用了同样的错误引文,这一事实清楚地表明,他们从来没有阅读过原创成果。每个使用引文来表明观点(或得出结论)的人都应该审查引文。当然也包括我们这些信息消费者。

这对我们行业有什么启示?

它告诉我们,我们似乎不能信任包裹着我们的信息。它告诉我们,即使是我们最值得信赖的人和组织也可能需要审慎对待——我们可能需要在幕后查证他们的说法。

对我们行业的威胁

在工作学习研究中,我们的目标是提供从业者可信的基于研究的信息。几年前,在我们刚开始研究工作时,我们注意到这个领域的研究从一个热点跳到另一个热点,同时固执地坚持一些本应抛之脑后的观点。

事实上,我们的领域极易受一些证据的影响,这表明我们没有足够合理的机制来改善我们的工作。 由于我们不能或不愿为论证提供尽职调查,因此,我们无法创建一个良性循环去更有力地推动行业不断进步。

这不是很讽刺吗? 我们应该是学习的专家,但是因为我们太容易将事情看成理所当然,我们发现自己错过了通往成功的各种黄金大道。

如何改善

这似乎显而易见,但是我们每个人都必须对我们传递的信息负责,确保它的完整性。更重要的是,我们必须对接收的信息怀有批判精神。我们应该检查事实,调查证据,评估研究结果。最后,我们必须在探索知识的道路上坚持不懈——因为只有通过知识,我们才能有效地评估所遇的论断。

我们的引文

Chi, M. T. H., Bassok, M., Lewis, M. W., Reimann, P., & Glaser, R. (1989). Self-explanations: How students study and use examples in learning to solve problems. Cognitive Science, 13, 145-182.

Dale, E. (1946, 1954, 1969). Audio-visual methods in teaching. New York: Dryden.

Harrison, R. (1969). Communication theory. In R. V. Wiman and W. C. Meierhenry (Eds.) Educational media: Theory into practice. Columbus, OH: Merrill.

Kinnamon, J. C. (2002). Personal communication, October 25.

Kulik, J. A., & Kulik, C-L. C. (1988). Timing of feedback and verbal learning. Review of Educational Research, 58, 79-97.

Molenda, M. H. (2003). Personal communications, February and March.

Rothkopf, E. Z. (2002). Personal communication, September 26.

Stewart, D. K. (1969). A learning-systems concept as applied to courses in education and training. In R. V. Wiman and W. C. Meierhenry (Eds.) Educational media: Theory into practice. Columbus, OH: Merrill.

Treichler, D. G. (1967). Are you missing the boat in training aids? Film and Audio-Visual Communication, 1, 14-16, 28-30, 48.

Wiman, R. V. & Meierhenry, W. C. (Eds.). (1969). Educational media: Theory into practice. Columbus, OH: Merrill.