计算机网络笔记(一)

最近在重新学习计算机网络,以本科时教材:《计算机网络:自顶向下方法》为参考书,加上一些查到的时效性资料,整理一下笔记。

一、计算机网络与因特网

1.1 因特网

1.1.1 基本概念

因特网:一组全球信息资源的总汇。有一种粗略的说法,认为INTERNET是由于许多小的网络(子网)互联而成的一个逻辑网,每个子网中连接着若干台计算机(主机)。Internet以相互交流信息资源为目的,基于一些共同的协议,并通过许多路由器和公共互联网而成,它是一个信息资源和资源共享的集合。(百度百科)

互联网、因特网以及万维网可能是比较容易混淆的三个概念,通俗地说,互联网可以近似理解为互联网。如果要细致地区分,互联网是最大的概念,任何互联网络都可称之为互联网,而因特网特指我们日常用到的网络。因特网为专有名词Internet,而互联网则是internet.万维网(www)是最小的概念,是存储了许多数据的资料空间。

所有连接到因特网中的设备可称之为主机(host),他们通过链路+中间的分组交换机连接到了一起。这里所说的分组交换机包括我们熟知的路由器(router)和交换机(switch)。分组交换机的功能顾名思义,是接收到达的分组,并转发到目的地。

各种主机要通过因特网服务提供商(ISP)接入网络,貌似这已经是个很老的概念,目前先通俗理解为移动、联通、电信这类电讯企业。

因特网中所有的部件都要遵守协议(protocal),协议控制着几乎一切因特网中数据的传输接收。例如:http、tcp、tp等等。因特网的主要协议为TCP/IP。协议分为三个要素:语法、语义、时序。

1.1.2 网络边缘

网络可以分为核心部分及边缘部分,网络边缘即为网络的接入部分,也就是我们日常使用的部分。包括我们的主机(手机、电脑、平板等等)以及接入网。接入网将我们的主机连接到骨干网络中,又被称为网络的“最后一公里”。目前家庭入网的主要方式为PON(无源光网络),每个家庭有一个光纤网络端接收器(光猫),它由专门的光纤连接到附近的分配器,分配器将附近的一些家庭集结到一根共享的光纤上,该光纤连接到提供商的光纤线路端接收器上(OLT),该OLT提供了光信号与电信号的转换,最终与因特网连接。到这里,我们的家庭中有一个光猫入网,但电脑的有线上网还需要由一根网线连接到光猫(一般情况下)上,这里的实现基于以太网,它是目前最广泛适用的局域网(LAN)技术之一。如果要无线连接到网络,那就是我们常说的WIFI和流量上网,wifi也就是连接到路由器上网。目前最先进的技术已经是wifi6E技术。而流量上网指的是广域无线接入,目前正在全面铺开的是第五代无线技术(5G)。

图1 常见的光猫

1.1.3 网络核心

网络核心是与网络边缘相对应的概念,其定义为因特网端系统的分组交换机和链路构成的网状网络。简单来说,网络核心往往是网络中我们看不到的那部分,由无数隐藏着的链路和交换机支撑起了因特网的大框架。在网络应用中,通信的方式为主机之间交换报文(message),报文往往被分为较小的数据块以便传输,这种小数据块就是分组(packet)。分组通过分组交换机和链路在各个主机之间传送,这个过程可以比作:一批待运输的货物(10箱)是报文,这批货物被分为不同的组(2箱、3箱、4箱...),这些货物通过货车从出发点运往目标点,中间可能经过交接点,从A货车卸货到B货车继续运输,这个交接点便是分组交换机。

在分组传输中有一些概念值得一提:

- 存储转发传输:指分组交换机能够开始向输出链路传输该分组的第一个bit之前,必须接收到整个分组。一般分组交换机都会采取这种机制。

- 分组丢失(丢包):每个分组交换机会连接多个输出链路,对于每条链路交换机都会有一个输出缓存,该缓存的作用为:存储路由器准备发往该链路的分组。因为一条链路不可能时时都处于闲置状态,一旦链路忙碌、交换机又有需要输出到该链路的分组,该分组就会被存入输出缓存中暂等。一旦输出缓存中存储的分组过多,新进的分组就会因为进不来输出缓存而丢失,这就是我们常说的丢包

除了分组交换,另一种经典交换方式为电路交换,传统的电话网络是电路交换网络的例子,但现今电路交换已经过时许久,几乎没有应用场景,所以不再赘述。

在介绍完网络边缘和网络核心之后,我们可以大概对网络结构进行一下总结。因特网:网络的网络,是由多种多样不同的网络(无线网、局域网、以太网...)连接起来组成的一张大网。处于网络边缘的用户(我们每个人)通过将分组经过网络核心送到另一个网络边缘,再接收不同的分组,来真正使用网络获取信息和交互。

1.2 分组交换网络的一些参数

1.2.1 时延

在分组交换网中,会有不同的因素决定着分组交换的速度。分组在传递过程中的时延包括:结点处理时延、排队时延、传输时延、传播时延。

- 结点处理时延,检查分组首部、决定该分组需要导向何处、检查比特级别的差错所用的时间都包括在结点处理时延中。

- 排队时延,在前面讲到的丢包中我们说了分组往往需要等待链路空闲才能上路开始运输,这个等待的时间便是排队时延。

- 传输时延,结点将分组所有的比特推向链路所需的时间。

- 传播时延,一个比特在链路上传播(跑)所需的时间,可以理解为前面例子中的货车车速。该时延往往取决于链路的物理材质(双绞铜线、光纤)等等。

于是,一个分组,或者说一个比特在传输过程中所需的总时间便是上面的四种时延之和。

1.2.2 吞吐量

指目的地主机接收文件的速率,该速率往往取决于传输过程中的最小速率(即瓶颈)。如:从服务器到客户端需要经过链路R1->R2->R3....R9.吞吐量即为min{Vr1,Vr2...Vr9}. 在今天,吞吐量的限制往往是接入网。

1.3 协议层次及服务模型

计算机领域中经常会用到分层的概念,计算机网络也不例外,每个协议都属于一个层,由软件和硬件共同完成。各层的所有协议被称为协议栈,因特网的协议栈分为5个层次:物理层、链路层、网络层、运输层和应用层。相邻层会传递数据、处理数据,层与层之间共同协作完成网络中的功能。

1.3.1 应用层

应用层是网络应用程序及它们的应用层协议所在之处,包括大家熟知的HTTP(超文本传输协议)。应用层处于五层模型中的最顶端,处于应用层的信息分组为报文(message)

1.3.2 运输层

紧挨应用层的是运输层,运输层在应用程序间传递应用层报文,两个被人熟知的运输层协议是TCP和UDP。运输层中的分组称为报文段(segment)。

1.3.3 网络层

网络层中的分组称为数据报(datagram),网络层负责将它从一台主机移动到另一个主机。源主机的运输层向网络层递交报文段和目的地址。网络层协议包括IP协议。

1.3.4 链路层

链路层负责将数据报传递给下一个节点,在链路层中的分组称为帧(frame)。典型协议包括以太网、WiFi等。

1.3.5 物理层

与链路层类似,但是具体任务是将整个帧一个bit一个bit地运往目的地。链路层与物理层往往与硬件关系更大,在因特网的分组交换机上起较大作用。

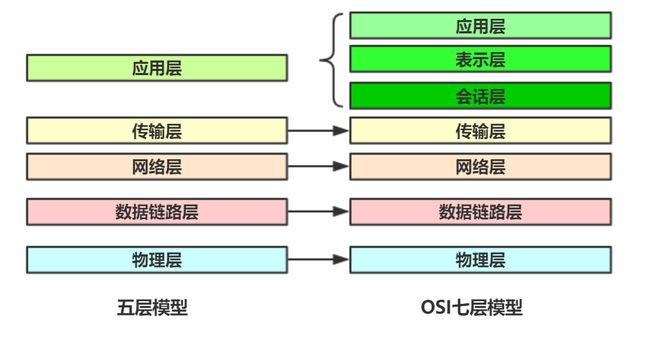

除了因特网五层协议栈之外,还有OSI7层协议栈,如下图所示。

可以看出,OSI7层模型将五层模型中的应用层分为了三层。

在一次数据传输过程中,数据从发送端系统自顶向下,也就是从应用层经过包装、处理到物理层,从物理层送出到节点和链路中,经过传输到目标地点,在目标主机的物理层到达,经过处理最终到达应用层,一次传输结束。