更多精彩原创请关注微信公众号“i妈妈(ID: i-mama520)”

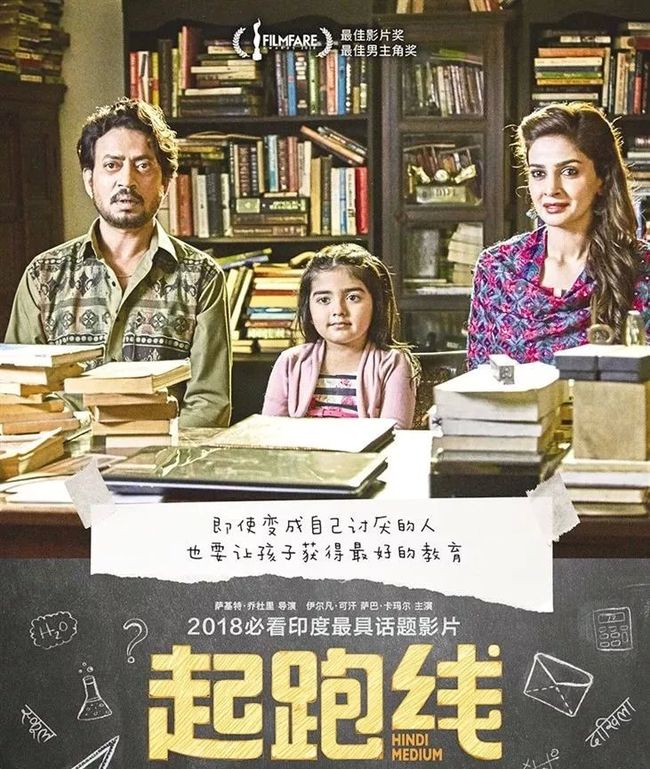

《疯狂的黄庄》一文病毒式传播的时候,我正在看今年4月份上映的一部印度电影《起跑线》,一对印度的中产阶级夫妇为了让女儿皮娅接受更好的教育,赢在起跑线上,想尽了各种办法,将女儿送进名校的故事。

中印两国,文化迥异,但在教育上遇到的问题,却又何其相似。无论是文章还是电影都传递出了当下家长深深的教育焦虑,但这场教育焦虑的背后其实作为家长的你我都是共谋。

我们为什么会感到教育焦虑?

社会所带给你的压力,是否投射影响到孩子身上?

影片《起跑线》中,丈夫拉吉刚开始并不支持自己的女儿必须要读名校,但妻子米图非常激动地表示:

“我们不能让皮娅重蹈覆辙,再上我们那样的学校。”

“这个社会过得挺好是不够的……”

“英语在印度不仅是一门语言,还是阶级的象征,进入这个阶级最直接的途径就是进最好的学校读书,我们不能让皮雅接受和我们一样的教育。”

这段对话,剖析了印度社会重视教育的根本原因:好的教育能让孩子取得优势,爬上更高的阶层。

这和中国人理念中的“起跑线”“教育可以改变命运”不谋而合。

但这种焦虑,压力的背后是什么?为什么要送孩子上最好的学校,为什么要送孩子上辅导班,进入了好的学校,提高了成绩会怎样……一连串的问题,其实都会指向父母基于现有状况,对未来不确定性的恐惧。

你所正在遭遇的和面对的压力,不希望在孩子身上重演,你希望他能够比你活得更加体面。

但在这一过程中我们很可能也要失去很多,比如孩子对学习本身的乐趣;比如,孩子为了取得稳定的成绩试图逃避富有挑战性的任务;比如孩子被桎梏于刷题,失去深入和批判性思考的能力;再比如孩子觉得他的使命就是完成父母当年未实现的梦想,自我价值感缺失……

其实我倒非常欣赏丈夫拉吉的一句话,“你不能预言皮娅将来会怎么样?”每一个孩子并不是父母的复制,粘贴。他们都是独立的个体,有自己独立的思想意识,有自己的爱好兴趣,教育无论方法如何变化,其实都应遵循的一点的是,尊重个体,尊重个体差异。

我们按照统一的教育模式让孩子接受教育,却独独没有想到,如果孩子被这种筛选制度淘汰下来的时候,孩子应该怎样去面对,他知道接下来该怎样选择吗?什么是自己喜欢的?什么是自己擅长的……没有人提前教给他们这些。

为什么高考结束后,那么多的孩子面对大学、专业茫然无措,不知如何选择,那么多的家长病急乱投医,原因也在其中了。

一个孩子的孤注一掷,你有吗?

根据北京大学中国教育财政科学研究所所作的《2017年中国教育财政家庭调查的分析》显示,中小学阶段学生的校外培训总体参与率为48.3%,参与校外培训的学生平均支出约为5616元。

盼子成龙,望女成凤的高度期望,使家庭的经济支出往孩子的教育经费上倾斜的厉害,“再穷也不能穷孩子,再穷也不能穷教育”在家庭层面被贯彻执行的一丝不苟。

与之相对的国外有个非常有趣的调查研究“家长的经济压力越大,就越容易对孩子施以强迫手段,以强迫孩子服从。”

美国著名社会学家梅尔文·科恩曾发表著名研究结果:工人阶层的父母更倾向于让孩子服从规则和尊重权威,会使用惩罚手段达到目的;而中产阶层,尤其是白领父母,则更倾向于让孩子自我引导,成为自主的决策者。科恩推测,这与家长自己所面临的工作期望值有关,而这通常会因阶层而异。

用一个赌徒的心态来形容面对孩子教育孤注一掷的投入也许有些不太恰当,但细想下来,确实也是如此。

一个孩子的未来拴着6口人的寄托,爷爷、奶奶,姥姥、姥爷,爸爸、妈妈,这份寄托不可谓不沉重。为了这一个孩子(现在可能是两个孩子),所有人齐上阵,保证孩子的一切需求。

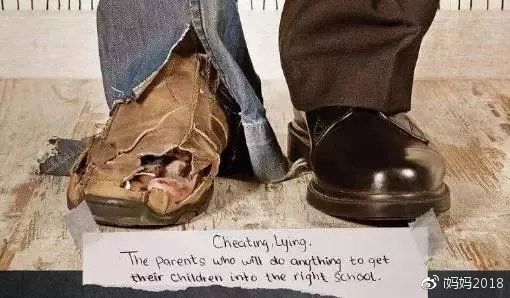

《起跑线》海报的宣传语“Cheating,lying,the parents who will do anything to get their chidren into the right school.”(欺骗,撒谎,为了让他们的孩子进好学校,父母愿意做任何事情)

丈夫拉吉和妻子米图为了女儿能够上到名校,接受面试培训,装扮成贫民骗取入学资格。这就是为了女儿上学“all in”(全押上)的一种状态。

今年第37期的《三联生活周刊》上曾刊过一则《搬家的故事》的小文,文中作者就谈到虽然距离自己孩子幼升小还有三年的时间,但自己已经陷入到了“在哪儿选学区房,往哪儿搬家”的焦灼状态。

文中既有为了孩子牺牲掉家庭生活,一家三口只能周末相聚的同事,也有批评作者犹豫不决,未能为孩子拼尽全力的学姐。

最后作者自问的几个问题,我觉得可能也是每个家长应该自问的问题:“如果拼尽全力仍不能读到心仪的学校,我能否心平气和地接受调剂结果?在充满变数的生活里,我能否确保夫妻双方不将焦虑情绪传递给孩子?我是否应当将本该颐养天年的长辈拉入育儿战局?”

攀比心理,孩子是你以爱的名义,赚取面子的道具

中国青年报曾经做过一份关于父母焦虑的原因调查,该问卷中有67.0%的受访者归因于攀比心理重。

很多父母看到朋友的孩子2岁就能背唐,就开始逼着自己的孩子从音频到视频全方位渗透;看到同事的孩子英语已经能够说完整的句子,立马给自己的孩子加码,辅导班内容升级,加大难度;看到同学的孩子钢琴考过了6级,就开始天天逼着孩子在钢琴面前练上2小时,否则厉声呵斥……这一现象本后的神奇逻辑是:

1.别的孩子学了,我的孩子也要学;

2.别的孩子学的好了,我的孩子也不会学的差;

3.我的孩子学的更好,才能成功,才能幸福。

《起跑线》中的男主人公拉吉说:“你们使尽办法让他们入学,不是在帮他们,事实上,是他们在帮你们。”

孩子们帮助你们得到了亲戚的羡慕、邻居的称赞、老一辈的赏识,让你们觉得做人真成功啊。孩子,是你以爱的名义,赚取面子的道具。

有趣的是这一攀比产生的焦虑,表现最为明显的是孩子在幼儿园、小学阶段的家长身上;初中、高中、大学阶段则依次出现下降趋势。

心理学家通过做实验发现,婴儿刚出生时,很多家长都对孩子抱有极高的期待,婴儿期的快速发展也常常超家长的预期。但当孩子不断长大,有了自己的个性,也与其他孩子有了区别时,家长往往会进入一个比较的阶段,期望自己的孩子超过别人。这也是幼儿园和小学阶段,家长特别焦虑的根源之一。而到了初中、高中,孩子的能力差异、学习差异逐渐确定,家长们的焦虑也随之减轻。

于是就有了奇怪的现象出现,小学学校都在给孩子减负,但家长却主动加压增负。

武汉市武昌区一所小学几个低年级家长找到副校长要求老师给学生布置书面作业,原因是一二年级不留作业学习会落后。

还有家长组建“校际作业群”,把各学校作业汇总到群里,让家长们各取所需布置给孩子。

而在山东某地,四年级一个班的二十几位家长要求换掉语文老师,其中一个理由竟然是“课文不讲,光讲外面的(拓展知识),我们只要成绩,只讲课文中的就行。”

更有家长为了让自己能够快速适应一年级的课程,幼儿园就提前渗透学习小学课本的内容,老师被迫调整上课节奏,没有提前学习的孩子,家长只能加班加点陪着孩子赶进度。

中国有成语“欲速则不达”,有成语故事“揠苗助长”,道理都懂,但为什么放到孩子身上,家长却往往失去了理智,做破坏儿童成长发展规律的事情。

教育不是孤立的,它与社会各种因素相联,对教育的焦虑,其实也是人们对时代的焦虑。身为父母不愿孩子的未来有任何一点“万一”与“闪失”,但教育过程中,没有人能给出100%正确的方法引导,即便是最权威的教育专家。

有人可能会问,你有勇气和大的社会环境,焦虑做对抗吗?

这种改变不从最平凡的你我开始,改变便永远不会发生。也许我们第一步,想得不应该是如何反击,而是放平心态,先学会将孩子作为一个普通人看待开始,跟他聊天沟通,谈一谈他喜欢什么,最近发生了哪些事儿?

几十年前陶行知先生就曾说过:“不要让孩子成为人上人,不要让孩子成为人下人,也不要让孩子成为人外人,要让孩子成为人中人。”

“人中人”指的是平常人,平常人不是无所作为,而是要有平和的心态,正常、快乐地成长。

关于“i妈妈”:

“i妈妈”,一群家有小魔头的职场辣妈组成,不只是专业的妈妈,还是专业的心理咨询师、育儿师、服装搭配师、亲密关系辅导师、职业规划师……

如果你在个人成长的任何一个方面想要得到支持和帮助,如果你和我们一样想要成就更好的自己,欢迎你来这里,来“i妈妈”。

i妈妈,爱自己。

更多精彩原创内容,敬请移步关注微信公众号“i妈妈”,本号长期大量征集优质原创稿件,稿费优厚,可私信联系,投稿邮箱:[email protected]