职场上,经常会遇到这样一种情况:有的人整天忙忙碌碌,工作似乎永远也做不完;

有的人很轻松,偶尔跟同事聊聊八卦、玩玩手机、准时下班。

奇怪的是,待加薪升职的时候,永远没那些忙碌的人的份,反而是那些整天无所事事的人一路高升。

曾经有一朋友小A,领导整天给他安排各种各样的活,甚至取快递、给客户倒水这类的事,也要让他做。终于有一天,该同事忍不住向领导抱怨:“什么事都让我做,真的忙不过来了”;

领导淡淡说了句:“能者多劳嘛,其他人也没你能干啊,你就辛苦一下了”。

小A气得无语,只好辞职!

虽说“能者多劳”,但“多劳多得”的现象就很少了,这对多劳的人是不公平的。

为什么“能者多劳、却不能多劳多得”,干活想到你、升职加薪就忘了你了?

主要有以下六种原因:

1、能者多劳、多劳多责

干得多就意味着错的多,反而不讨好。职场没有加减法,不是说你有功劳了,犯错了就能功过相抵,你的功劳领导是记不住的,但你的错误他是不会忘记的。

曾经有一个在顺丰工作的仓管员,两个人值班,勤奋的人大包大揽,尽心尽责,把难干的,重要的都干完,也因为干得多,除了一些小问题,被扣了很多业务分,被批评了很多次。

另一个游手好闲,无所事事,故意偷懒,因为没干啥事,所以没出什么错,到年底评优的时候,他居然数据是最好看的,拿到了优秀员工。

是不是很不公平?但,这就是很多企业的现状,也是职场的真相。

2、站在领导角度看,他负责支付工资,你负责干活

领导认为,工资给你了,你就得乖乖干活,没有选择的余地。只要这活有人能给他干,能干得好,至于其他人是不是闲着,对你是不是公平,这不是他要考虑的事情。

3、虽然事情做得到,但并不能带来超额收益

对领导而言,做再多工作但没有产生实际价值,如果让你多得了,那其他人也会吵着要多得,他们可不会管你是不是多劳了!

4、“能者多劳”可以让人立身职场,但并不代表能得到晋升

很多多劳的人把全部精力放在了能力提升上,放在了多干活上。

他们认为,踏实工作,只要能给出结果,领导怎么想不重要。

反而那些能力不足的人把精力都放在如何服务好领导上面,怎么让领导高兴上面。这也就是“整天无所事事的人能够一路高升”的原因。

5、多劳的老实人,不好意思提要求

职场上有句话叫:爱哭的孩子有奶吃。

有些时候,你做出了大量的努力,做出了很好的成绩,如果自己不能主动表达出来要得到奖励的意愿,领导怎么会知道呢?

所以你要多汇报多请示,在合适时间提出来。职场中,大部分有机会是靠自己去主动争取的,特别是加薪,没有哪个老板会主动找你说加薪的事。

6、陈旧的薪酬模式,压制了员工的积极性

大部分企业,采用的是相对固定的薪酬模式,所以员工做好做坏一个样,所以导致了能者多劳,但没有多得,而偷懒的人却因为阿谀奉承得到晋升,这显然是不合理的。

员工可以得过且过,但是作为企业管理者,必须要警惕这种现象。

一个优秀员工,很快能找到另一家很优秀的公司,即便做一样的工作,可能薪水至少涨30%,级别升一到两级,职位高一级。

对于偷懒的员工呢?因为对自己没信心,不敢跳槽,他们的最佳策略是:选择慢速、但是保险的升级道路,留在公司

让脚踏实地干活的人心寒了,以后各个公司留下的都是斗心眼的,你这公司也离倒闭不远了。

所以,想要这种现象,必须从薪酬机制下功夫,打破吃大锅饭的模式,建立起:

结果导向、效果付费、数据说话为原则的薪酬机制。

真正让能干事的人拿到更高的收入,让低绩效的人滚蛋。

如何调动二线员工的积极性,实现多劳多得,打破固定薪酬模式呢?不付出却攀比工资的难题!

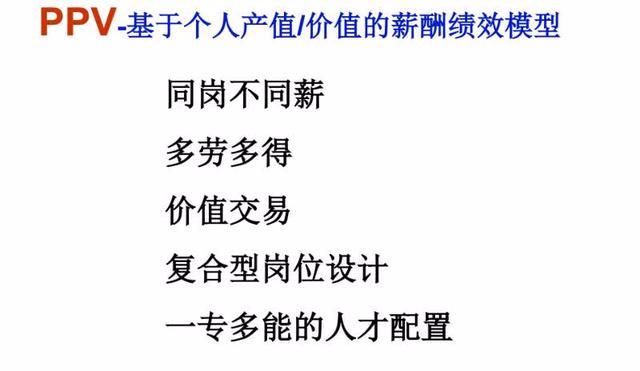

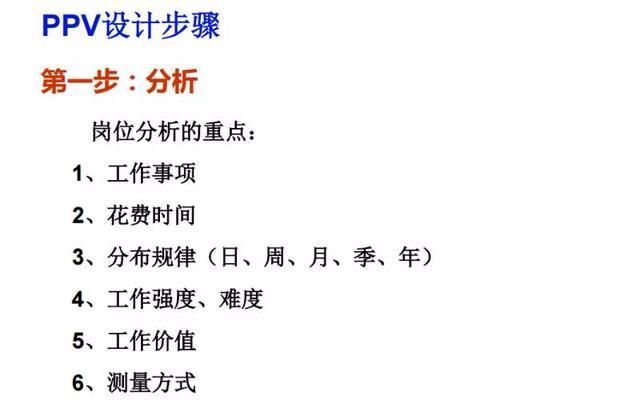

推荐PPV模式——基于员工个人的产值与价值的薪酬模式

对二线员工,考核和激励哪一个更重要? 把考核转化为激励,在激励当中有考核,考核当中本身就有激励。员工拿到多少钱,是对他最好的考核。

多劳多得:让员工为自己干,做得越多越好,收入就应该相对越高

复合价值:根据工作流程与工作量,以高效为目标,合并部门、岗位的职责功能,4个人干3个人的活,通过优化人效,给员工更多提高能力、增加收入的机会。

一专多能:鼓励员工在拥有一技之长的基础上、在有主职角色的基础上,让员工可以同时承担更多工作角色,发挥更多的价值。

对于操作层的员工而言,不是先做考核,而是先设计对他的激励。先把岗位的工作量做满,把结果做好,把效率做高,再来衡量员工的整体价值。

PPV薪酬模式的构成: 底薪+结果产值+效果产值+特别激励+年终奖(小湿股或合伙人分红)