机器学习算法——详细介绍 集成学习,以及什么是Bagging、随机森林、Boosting、XGBoost

目录

- 一、集成学习算法简介

- 1、什么是集成学习

- 2、机器学习的两个核心任务

- 3、集成学习中boosting和Bagging

- 4、小结

- 二、Bagging和随机森林

- 1、Bagging集成原理

- 2、随机森林构造过程

- 3、随机森林api介绍

- 4、随机森林预测案例

- 4.1、案例背景

- 4.2、步骤分析

- 4.3、代码实现

- 5、bagging集成优点

- 6、小结:

- 三、Boosting

- 1、boosting集成原理

- 1.1 什么是boosting

- 1.2 实现过程:

- 1.3 api介绍

- 2、GBDT

- 2.1 梯度的概念

- 2.2 GBDT执行流程

- 2.3 案例

- 2.4 GBDT主要执行思想

- 3、XGBoost

- 4、什么是泰勒展开式

- 5、小结:

一、集成学习算法简介

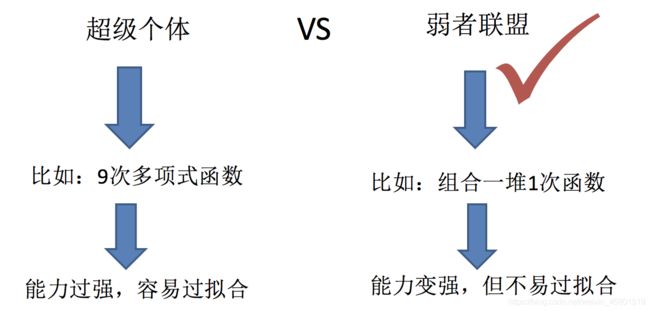

1、什么是集成学习

集成学习通过建立几个模型来解决单一预测问题。它的工作原理是生成多个分类器/模型,各自独立地学习和作出预测。这些预测最后结合成组合预测,因此优于任何一个单分类的做出预测。

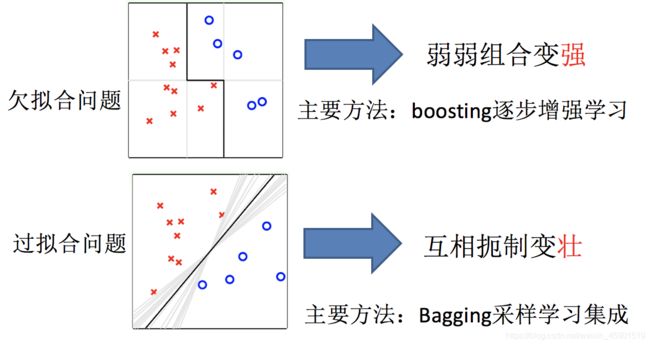

2、机器学习的两个核心任务

- 任务一:如何优化训练数据 —> 主要用于解决欠拟合问题

- 任务二:如何提升泛化性能 —> 主要用于解决过拟合问题

3、集成学习中boosting和Bagging

只要单分类器的表现不太差,集成学习的结果总是要好于单分类器的

4、小结

- 什么是集成学习

- 通过建立几个模型来解决单一预测问题

- 机器学习两个核心任务

- 1.解决欠拟合问题

弱弱组合变强

boosting - 2.解决过拟合问题

互相遏制变壮

Bagging

- 1.解决欠拟合问题

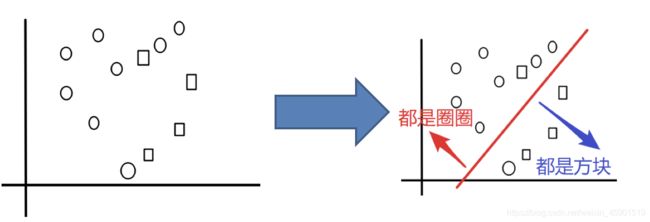

二、Bagging和随机森林

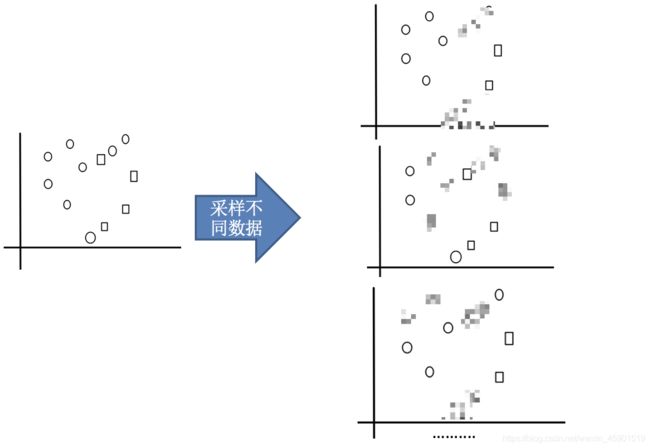

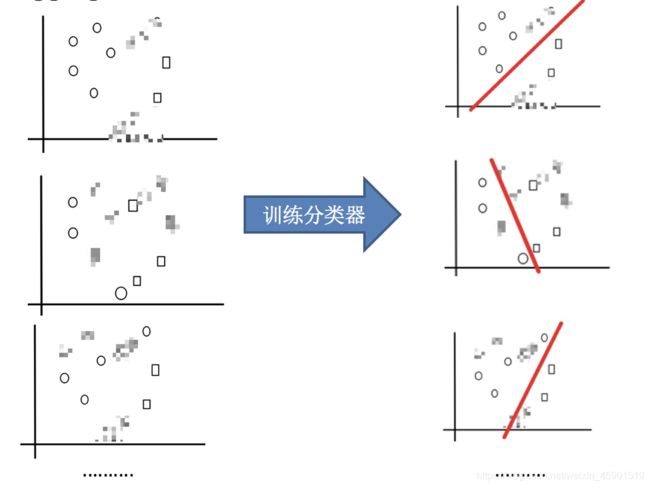

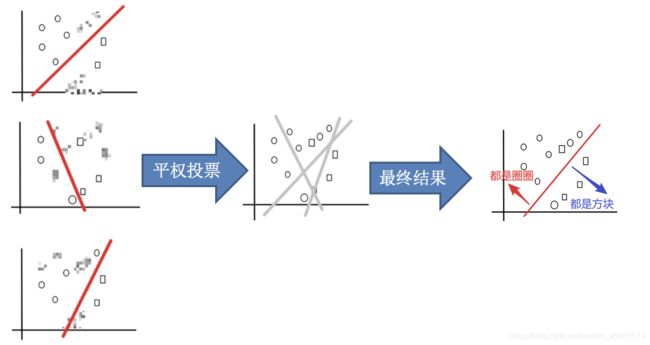

1、Bagging集成原理

- 1.采样不同数据集

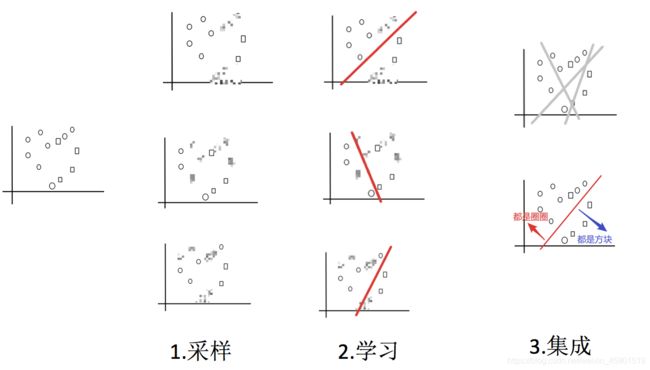

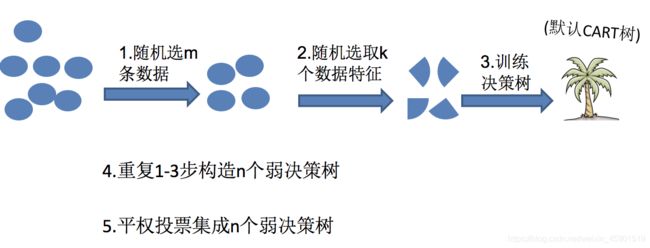

2、随机森林构造过程

在机器学习中,随机森林是一个包含多个决策树的分类器,并且其输出的类别是由个别树输出的类别的众数而定。

随机森林 = Bagging + 决策树

例如, 如果你训练了5个树, 其中有4个树的结果是True, 1个树的结果是False, 那么最终投票结果就是True

随机森林构造过程中的关键步骤(M表示特征数目):

1)一次随机选出一个样本,有放回的抽样,重复N次(有可能出现重复的样本)

2) 随机去选出m个特征, m <

思考:

- 1.为什么要随机抽样训练集?

如果不进行随机抽样,每棵树的训练集都一样,那么最终训练出的树分类结果也是完全一样的 - 2.为什么要有放回地抽样?

如果不是有放回的抽样,那么每棵树的训练样本都是不同的,都是没有交集的,这样每棵树都是“有偏的”,都是绝对“片面的”(当然这样说可能不对),也就是说每棵树训练出来都是有很大的差异的;而随机森林最后分类取决于多棵树(弱分类器)的投票表决。

3、随机森林api介绍

sklearn.ensemble.RandomForestClassifier(n_estimators=10, criterion=’gini’,

max_depth=None, bootstrap=True, random_state=None, min_samples_split=2)

参数:

n_estimators:integer,optional(default = 10)森林里的树木数量120,200,300,500,800,1200Criterion:string,可选(default =“gini”)分割特征的测量方法max_depth:integer或None,可选(默认=无)树的最大深度 5,8,15,25,30max_features="auto”,每个决策树的最大特征数量- If “auto”, then max_features=sqrt(n_features).

- If “sqrt”, then max_features=sqrt(n_features)(same as “auto”).

- If “log2”, then max_features=log2(n_features).

- If None, then max_features=n_features.

bootstrap:boolean,optional(default = True)是否在构建树时使用放回抽样min_samples_split:节点划分最少样本数min_samples_leaf:叶子节点的最小样本数

超参数为:n_estimator, max_depth, min_samples_split,min_samples_leaf

4、随机森林预测案例

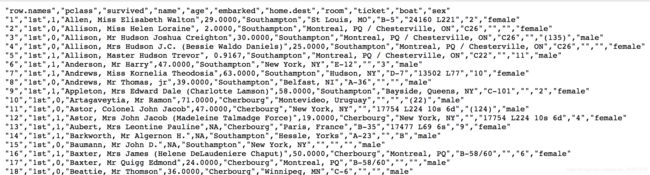

4.1、案例背景

泰坦尼克号沉没是历史上最臭名昭着的沉船之一。1912年4月15日,在她的处女航中,泰坦尼克号在与冰山相撞后沉没,在2224名乘客和机组人员中造成1502人死亡。这场耸人听闻的悲剧震惊了国际社会,并为船舶制定了更好的安全规定。 造成海难失事的原因之一是乘客和机组人员没有足够的救生艇。尽管幸存下沉有一些运气因素,但有些人比其他人更容易生存,例如妇女,儿童和上流社会。 在这个案例中,我们要求您完成对哪些人可能存活的分析。特别是,我们要求您运用机器学习工具来预测哪些乘客幸免于悲剧。

案例:https://www.kaggle.com/c/titanic/overview

我们提取到的数据集中的特征包括票的类别,是否存活,乘坐班次,年龄,登陆home.dest,房间,船和性别等。

数据:https://www.kaggle.com/c/titanic/data.去这里把训练集和测试集下载下来(我只用到了训练集,也就是把这个训练集划分成了train和test)。

经过观察数据得到:

-

1 乘坐班是指乘客班(1,2,3),是社会经济阶层的代表。

-

2 其中age数据存在缺失。

4.2、步骤分析

- 1.获取数据

- 2.数据基本处理

- 2.1 确定特征值,目标值

- 2.2 缺失值处理

- 2.3 数据集划分

- 3.特征工程(字典特征抽取)

- 4.机器学习(决策树)

- 5.模型评估

4.3、代码实现

- 导入需要的模块

import pandas as pd

import numpy as np

from sklearn.model_selection import train_test_split, GridSearchCV

from sklearn.feature_extraction import DictVectorizer

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

- 1.获取数据

# 1、获取数据

titan = pd.read_csv("data/train.csv") # 数据我从官网下载下来了

-

2.数据基本处理

-

2.1 确定特征值,目标值

x = titan[["pclass", "age", "sex"]]

y = titan["survived"]

- 2.2 缺失值处理

# 缺失值需要处理,将特征当中有类别的这些特征进行字典特征抽取

x['age'].fillna(x['age'].mean(), inplace=True)

- 2.3 数据集划分

x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x, y, random_state=22, test_size=0.2)

- 3.特征工程(字典特征抽取)

特征中出现类别符号,需要进行one-hot编码处理(DictVectorizer);

x.to_dict(orient=“records”) 需要将数组特征转换成字典数据

# 对于x转换成字典数据x.to_dict(orient="records")

# ['Age', 'Pclass', 'Sex=female', 'Sex=male']

transfer = DictVectorizer(sparse=False)

x_train = transfer.fit_transform(x_train.to_dict(orient="records"))

x_test = transfer.fit_transform(x_test.to_dict(orient="records"))

# 以下是查看字典特征提取后的代码

x_train.toarray() # 查看字典特征提取后的结果

# 输出:

array([[29.69911765, 1. , 0. , 1. ],

[30.5 , 3. , 0. , 1. ],

[ 3. , 2. , 1. , 0. ],

...,

[35. , 2. , 0. , 1. ],

[47. , 3. , 1. , 0. ],

[39. , 3. , 1. , 0. ]])

# 有点懵逼,不用怕,看看每一行的特征名不就清楚了嘛:

transfer.get_feature_names()

# 输出:

['Age', 'Pclass', 'Sex=female', 'Sex=male']

- 4.机器学习(随机森林+cv)

# 随机森林去进行预测

estimator = RandomForestClassifier()

# 定义超参数的选择列表

param = {"n_estimators": [120,200,300,500,800,1200], "max_depth": [5, 8, 15, 25, 30]}

# 使用GridSearchCV进行网格搜索

estimator = GridSearchCV(estimator, param_grid=param, cv=3) # cv:指定几折交叉验证,将训练集分成三份,每次取1个作为验证集,这里一共跑6*5*3次

estimator.fit(x_train, y_train)

- 5.模型评估

estimator.best_estimator_ # 查看交叉验证最好的结果

# 输出:

RandomForestClassifier(bootstrap=True, class_weight=None, criterion='gini',

max_depth=5, max_features='auto', max_leaf_nodes=None,

min_impurity_decrease=0.0, min_impurity_split=None,

min_samples_leaf=1, min_samples_split=2,

min_weight_fraction_leaf=0.0, n_estimators=120,

n_jobs=None, oob_score=False, random_state=None,

verbose=0, warm_start=False)

estimator.score(x_test, y_test) # 查看准确率

# 输出:

0.7653631284916201

y_pre = estimator.predict(x_test) # 查看预测结果

print(y_pre)

# 输出:

array([1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0,

1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1,

1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0,

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0,

0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0,

0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0,

0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0,

0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1,

1, 0, 0], dtype=int64)

注意:

- 随机森林的建立过程

- 树的深度、树的个数等需要进行超参数调优

5、bagging集成优点

Bagging + 决策树/线性回归/逻辑回归/深度学习… = bagging集成学习方法

经过上面方式组成的集成学习方法:

-

1.均可在原有算法上提高约2%左右的泛化正确率

-

2.简单, 方便, 通用

6、小结:

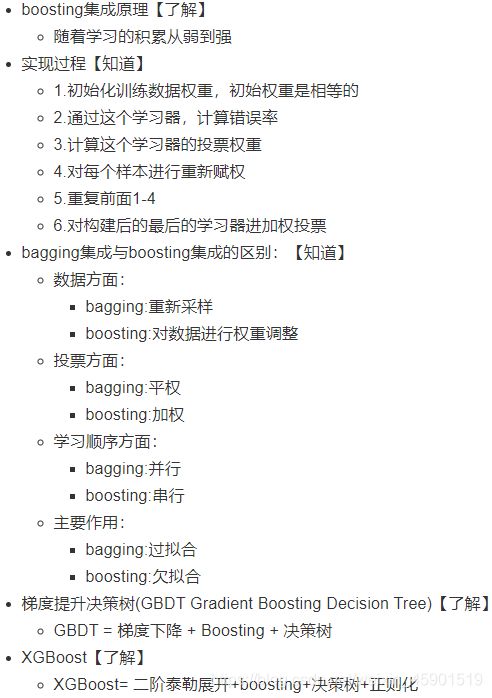

三、Boosting

1、boosting集成原理

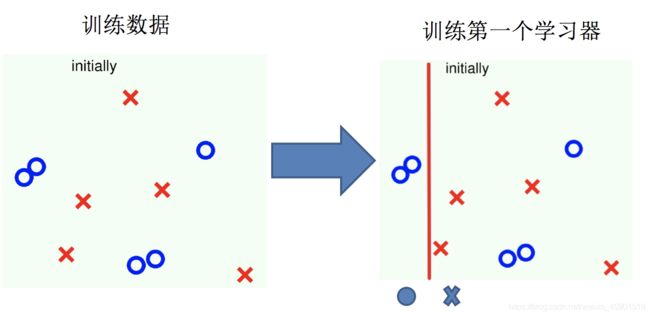

1.1 什么是boosting

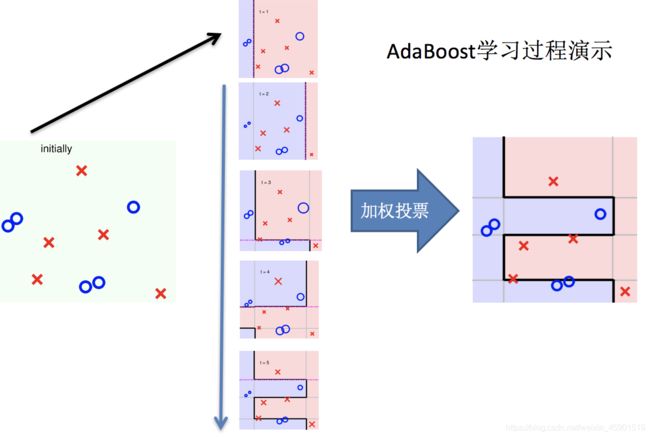

简而言之:每新加入一个弱学习器,整体能力就会得到提升

代表算法:Adaboost,GBDT,XGBoost

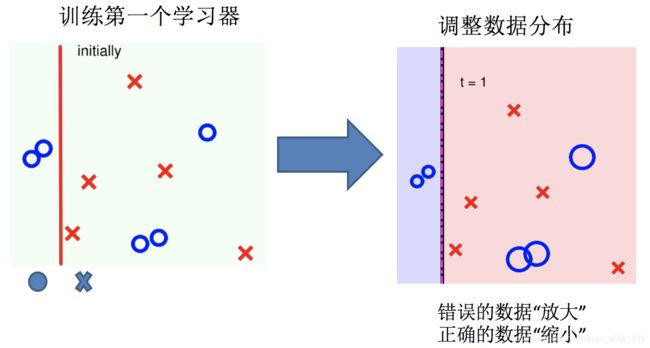

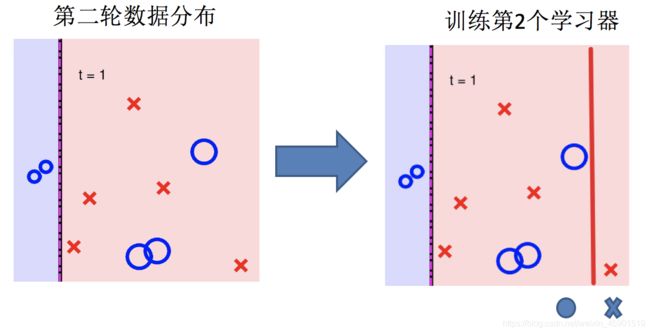

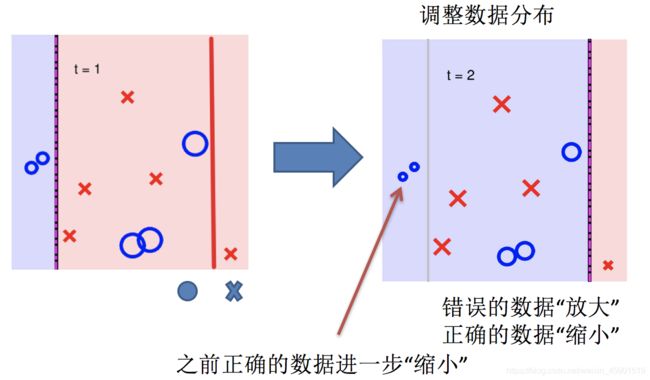

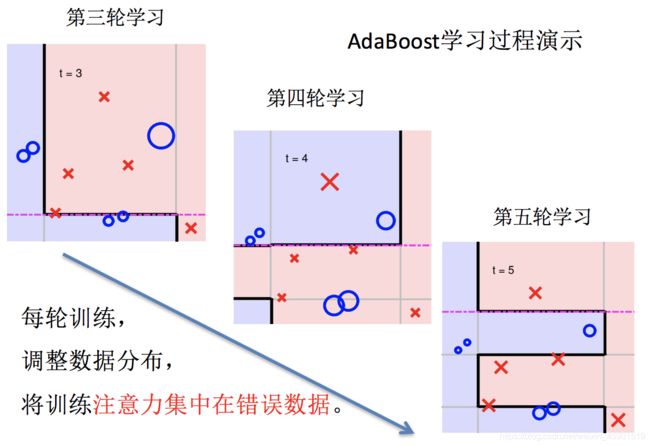

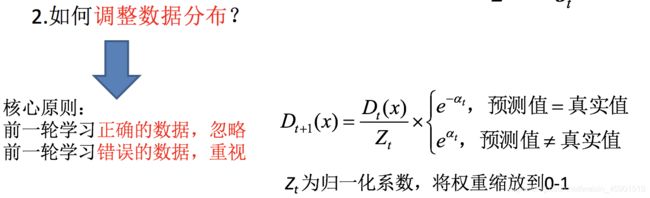

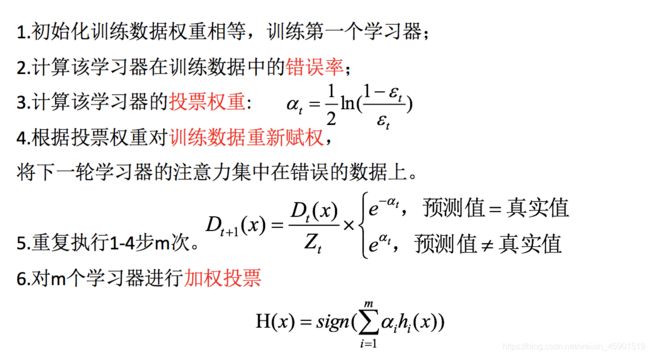

1.2 实现过程:

整体过程实现:

-

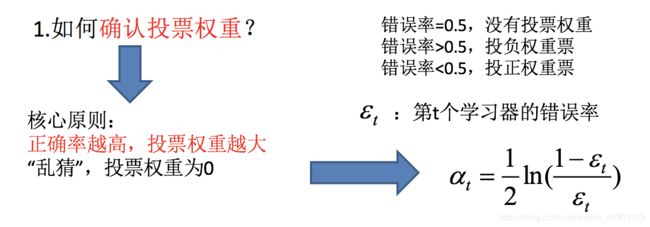

如何确认投票权重?

-

如何调整数据分布?

其中 D t ( x ) D_t(x) Dt(x)表示权重, a t a_t at表示错误率。

AdaBoost的构造过程小结:

bagging集成与boosting集成的区别:

区别一:数据方面

Bagging:对数据进行采样训练;

Boosting:根据前一轮学习结果调整数据的重要性。

区别二:投票方面

Bagging:所有学习器平权投票;

Boosting:对学习器进行加权投票。

区别三:学习顺序

Bagging的学习是并行的,每个学习器没有依赖关系;

Boosting学习是串行,学习有先后顺序。

区别四:主要作用

Bagging主要用于提高泛化性能(解决过拟合,也可以说降低方差)

Boosting主要用于提高训练精度 (解决欠拟合,也可以说降低偏差)

1.3 api介绍

from sklearn.ensemble import AdaBoostClassifier

API详细介绍链接.

2、GBDT

梯度提升决策树(GBDT Gradient Boosting Decision Tree) 是一种迭代的决策树算法,该算法由多棵决策树组成,所有树的结论累加起来做最终答案。它在被提出之初就被认为是泛化能力(generalization)较强的算法。近些年更因为被用于搜索排序的机器学习模型而引起大家关注。

GBDT = 梯度提升 + Boosting + 决策树

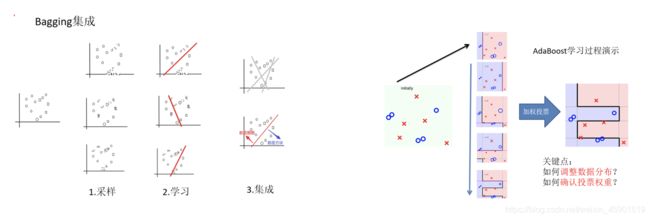

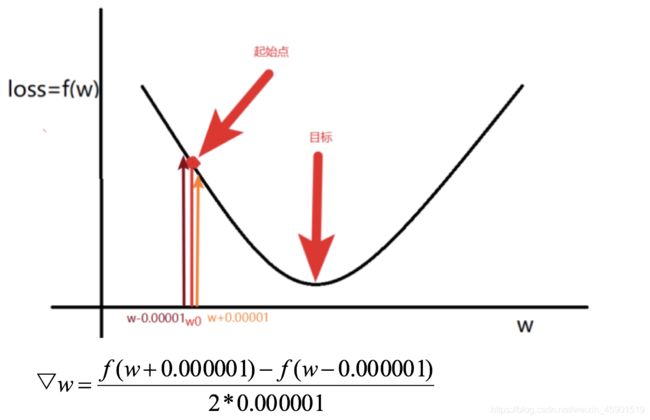

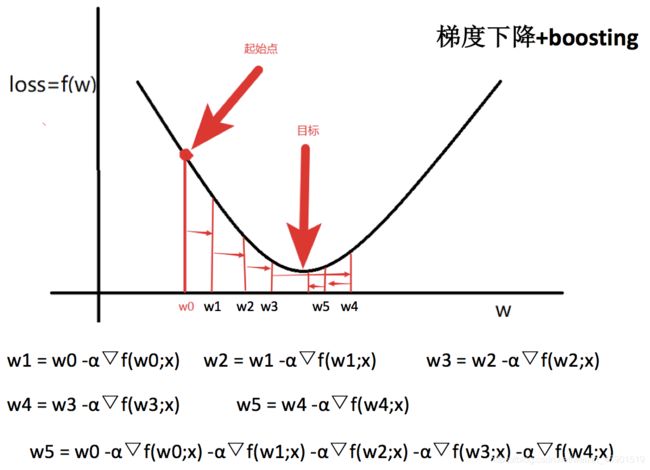

2.1 梯度的概念

这一步实际上就是,在原来的基础上一步一步的优化,boosting原理。

2.2 GBDT执行流程

GBDT = 梯度提升 + Boosting + 决策树

看完公式还很懵逼,下面通过案例进一步介绍:

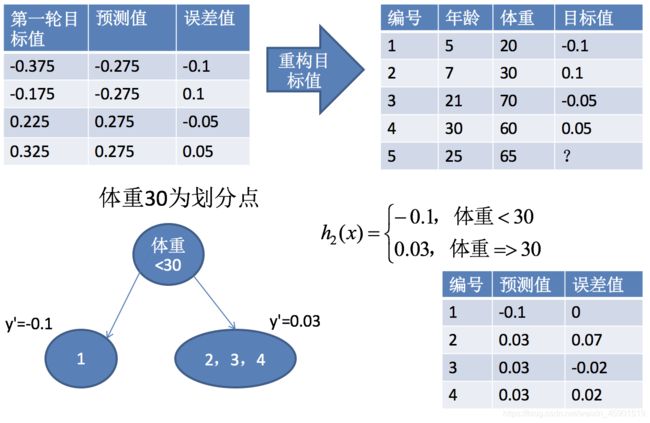

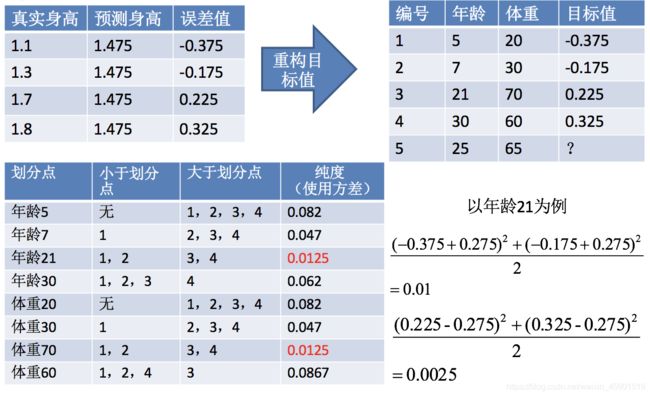

2.3 案例

问题:预测编号5的身高:

| 编号 | 年龄(岁) | 体重(KG) | 身高(M) |

|---|---|---|---|

| 1 | 5 | 20 | 1.1 |

| 2 | 7 | 30 | 1.3 |

| 3 | 21 | 70 | 1.7 |

| 4 | 30 | 60 | 1.8 |

| 5 | 25 | 65 | ? |

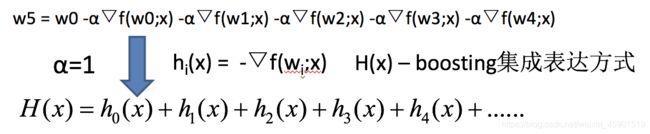

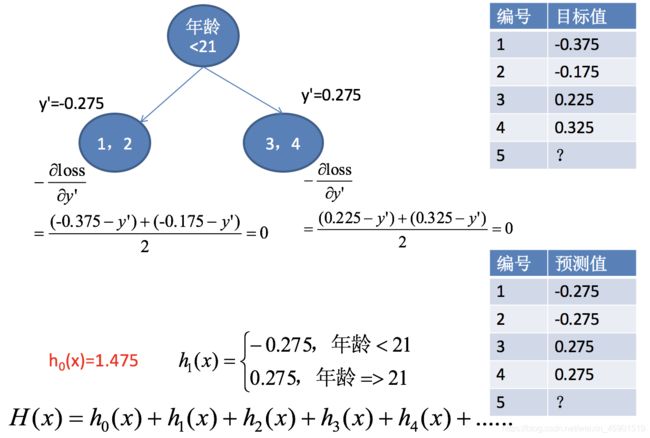

上面的 h 0 ( x ) = 1.475 h_0(x)=1.475 h0(x)=1.475就表示我们的第一个模型,也就是预测所有人的身高为1.475,显然这样不合理,因为直观的看,我们使用了其他人身高的平均值来表示5号的身高了,于是这是个弱模型,使用boosting原理进一步强化:

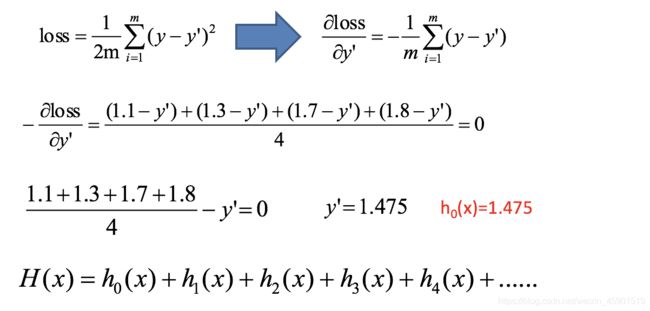

第二步:求解划分点

得出:年龄21为划分点的方差=0.01+0.0025=0.0125

注意:上面在计算方差(纯度)时,+0.275和-0.275是取了目标值的平均,比如:

[ − 0.375 + ( − 0.175 ) ] / 2 = − 0.275 [-0.375+(-0.175)]/2=-0.275 [−0.375+(−0.175)]/2=−0.275

第三步:通过调整后目标值,求解得出h1(x)

由于上面得出的方差(纯度)年龄21和体重70最小,按顺序选择年龄21作为决策树的划分点:

得出结果:

编号5身高 = 1.475 + 0.03 + 0.275 = 1.78

2.4 GBDT主要执行思想

1.使用梯度提升作为训练方法;

2.使用一层决策树作为弱学习器,负梯度作为目标值;

3.利用boosting思想进行集成。

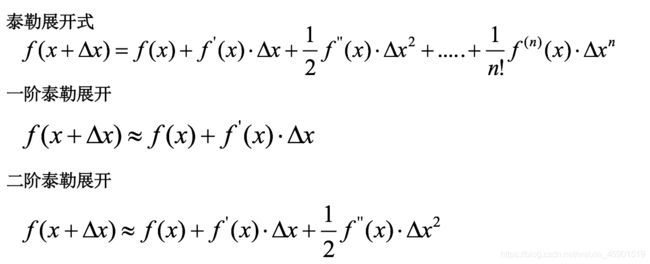

3、XGBoost

X G B o o s t = 二 阶 泰 勒 展 开 + b o o s t i n g + 决 策 树 + 正 则 化 XGBoost= 二阶泰勒展开+boosting+决策树+正则化 XGBoost=二阶泰勒展开+boosting+决策树+正则化

面试题:了解XGBoost么,请详细说说它的原理

- 回答要点:二阶泰勒展开,boosting,决策树,正则化

Boosting:XGBoost使用Boosting提升思想对多个弱学习器进行迭代式学习

二阶泰勒展开:每一轮学习中,XGBoost对损失函数进行二阶泰勒展开,使用一阶和二阶梯度进行优化。

决策树:在每一轮学习中,XGBoost使用决策树算法作为弱学习进行优化。

正则化:在优化过程中XGBoost为防止过拟合,在损失函数中加入惩罚项,限制决策树的叶子节点个数以及决策树叶子节点的值。