这是我在发布的第 1 篇札记

维斯瓦娃·希姆博尔斯卡 (Wislawa Szymborska,1923-2012)是波兰诗人,曾于1996年获诺贝尔文学奖,她是文学史上第三位(前两位是1945年智利的加夫列拉·米斯特拉尔、1966年德国的奈莉·萨克斯)获得诺贝尔文学奖的女诗人,也是波兰史上继显克维奇、莱蒙特、米沃什之后第四个获得诺贝尔文学奖的作家(可见波兰语已经是一种相当成熟的语言)。

在获得诺贝尔文学奖之前,希姆博尔斯卡已经家喻户晓,作为波兰战后最杰出的女诗人(“对辛波斯卡而言,性别并不重要;个人如何在生命中为自己定位才是她所关心的”——陈黎、张芬龄语),她先后获得波兰文化部颁发的国家文学二等奖(1963年) ,德国的歌德奖(1991年) ,赫尔德奖(1995年)。

第一次知道她,是在五年前,那时候我还在念大四,刚开始写诗不久(前几年我一直浸泡在古典文学的老坛子里)。有一次好友老王回母校,便赠了我一本12年版湖南文艺的《万物静默如谜》,一如书名,封面是花朵的素雅。那是我第一次知道她,很多年里我都习惯性地根据译名称她为辛波斯卡,直到后来有朋友告诉我希姆博尔斯卡是更为接近波兰语发音的译名,方才改口。

那时候她的诗给我的印象是理性、克制又警醒,就像一个观望垂钓老者之人,她坐于一旁,水面波澜不惊,她知道鱼儿何时游来,何时轻咬钩饵,何时又逃脱了,但这一次她已经学会了观棋不语,再也不是那个青春年少时为时局四处奔忙的少女。

从1953 年开始,希姆博尔斯卡开始在克拉科夫担任文学评论杂志《文学生活》的周刊编辑,直到1981年《文学生活》停刊。在这期间,她撰写了书评专栏“选诗札记”,1992年这些专栏被编成书出版(中译版待出)。

在关于《文学信札》的访谈中,希姆博尔斯卡提及,《文学信札》是《文学生活》杂志的专栏,“我们总会需要回复一些作者,特别是初涉文坛的作者”。她和搭档伏沃基米日(男)轮流回信,因波兰语的语法涉及阳性和阴性,“我读过”“我写过”这种过去时态便可以区分出写信人的性别,为了不被读者认出来,于是伏沃基米日用男性过去时态写,希姆博尔斯卡则用第一人称复数。想想波兰语的语法,也真是有趣。

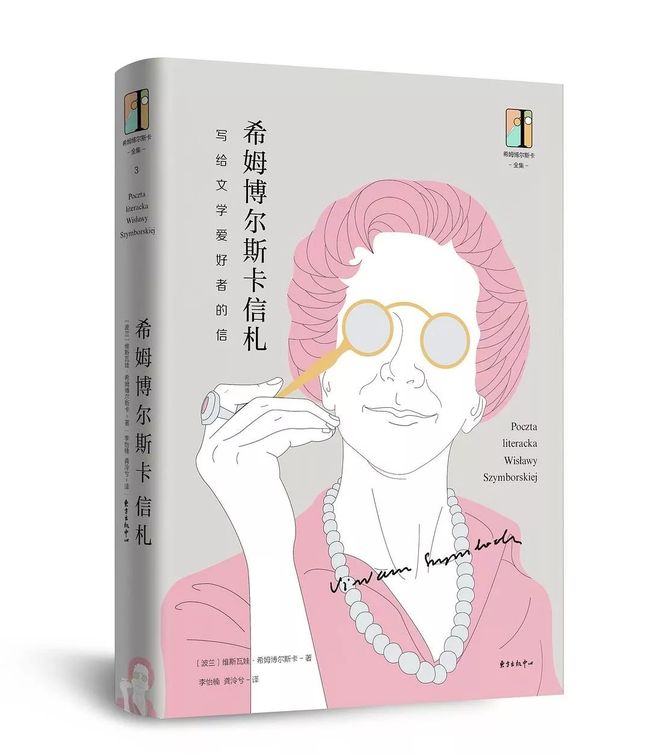

《希姆博尔斯卡信札:写给文学爱好者的信》,便是希姆博尔斯卡给一些投稿作者的回信。她坦言,“我自己的文学之路也是从那些糟糕的小诗和小故事起步的。泼头冷水常有醍醐灌顶之效。我只在遇到那种自以为是却还犯拼写错误的作者时才会真的残忍。”许因她深知写作之路的艰辛不易,大多数时候她都会给来稿的作者诚恳的建议,给出恰到好处的常识——“在《文学信札》这个层面上,根本还谈不到写作艺术,我只是努力教给他们一些常识,鼓励他们认真思考自己写出的文章,并来一点自我批评。我鼓励他们读书。或许我这是在自欺欺人,但我还是希望这个习惯让某些人受益终身。”

在这236封信札里,我们可以读到来稿者的五花八门,可谓天下之大无奇不有。有人寄来龙飞凤舞的手写稿,有人的打印稿模糊不清,也有人的文稿要编辑修改——“你们随便改吧,只要出版就好”;有人来信询问写什么题材好,有人送来外文诗歌要编辑选好后他再翻译出来,也有人把闻名于世的歌德翻译成押韵低级、造句困难、表意不明的草包;有人将杨·斯托贝尔斯基的小说片段据为己有,有人用诗来搞哲学,也有忧心的父母询问如何劝诫痴迷于诗的孩子;有夫妻把自己的诗作寄来要编辑一评高下,有醉入爱河的写作者以为自己的诗作同样迷人,也有人询问“目前为止哪个诗人最帅”。每当这时候,诚如希姆博尔斯卡所言,“‘信札’的趣味性要高于它的教育意义”,她便用风趣的戏谑,让你不得不“认识你自己”。

更多的时候,希姆博尔斯卡如同一位善良的长辈,她会恰到好处的指出你的不足,提出切实的建议,也会鼓励有天分但写得不够好的作者以后继续投稿,多读诗写诗。

在读信札之前,我对希姆博尔斯卡的诗论了解得很少,只读过她在诺贝尔文学奖授奖仪式上的演说《诗人与世界》以及她的访谈录《我站在人这一边》,我只是知道她的存在,但我们的距离太远我看不真切,也不了解真实、完整的她。因这本信札的缘故,虽是她给其他作者的回信,我看到她谈诗歌与文学,谈诗人、作家的修养,谈诗歌的技艺,谈文字与我们的生活,我觉得我比以前离她更近了。

要成为文学家,首先得有点儿天赋

说起天分,于很多人而言,都是一件残忍的事情。希姆博尔斯卡认为文学天赋,“有的人有,有的人则永远得不到。但这并不代表他将一无所获。文学天分只是众多天分中的一种,我们可以拥有别的天赋。”但“要成为文学家,首先得有点儿天赋!”

“真正的天赋总是需要——尤其是在刚开始的时候——引导和指点。但这种学习对他来说应该是易如反掌,就像信手拈来一般。真正的天才应该能够正确分辨艺术的好与坏,事物的本末,成败的性质和原因。这不仅取决于通过阅读获取知识,熟知各种“主义”,更有赖于一个人天生的直觉。我们之所以可以这么说,是因为我们没少观察这方面的情况。对于一些刚起步的作者来说,只须两个词,提一下关于某种不恰当隐喻的话题,就足以让他不再犯类似的错误……我们还认为那与生俱来的直觉会让首次创作的作家更加靠近那些学识比自己渊博的人,那些经验更丰富、更敏锐、更精通文化的人。无论身处哪个环境,都可能做出更好的选择。收获他人的赞赏尚需时日。”

她认为诗人对节奏有着天生的敏锐,“正如世界就是世界,没有一个诗人是用手指头去数音节。诗人天生有着辨认音节的耳朵,就像诗人必须带着一样东西出生。”生活于诗人,一切可入诗,“诗歌对他们来说不是消遣和对生活的逃避,而是生活本身。因此他们试图在诗中表达一切您置于一旁的东西:经历、不安、抱怨、成年人的困惑。”

至于必备的人性觉察,“天才作家的内心深处都盘踞着各种各样的恶魔。就算它们在作家写作之前和写作之后在他们身体里蛰伏(或者说它们就该蛰伏),但在作家写作期间它们会非常活跃。没有它们的帮助,作家就无法对作品中人物的复杂经历感同身受。没有什么有关人性的东西是我所不熟悉的——哎,一句话道出了正统圣人的人生缩影。”

作家的成长,取决于与生俱来善于思考的灵魂

在读者的来信中,还提及了一种日常生活中常见的偏见——“从您所写的这些文字中可以看出您的信念(学生时期形成的简单化的信念),认为一个作家完全由外部环境塑造;认为他的创作质量直接由人生经历的多寡来决定。”

这时候,希姆博尔斯卡道出了真相——“其实一个作家的成长来源于内心的所思所想,取决于与生俱来善于思考的灵魂(我们强调,天生的!)。一个合格的作家应对微不足道的甚至旁人习以为常的事物具有敏锐的感知力。”“远远看上去,人们都是一样的”,但天生的写作直觉,让作者知道近距离地观察他们。

希姆博尔斯卡说“缪斯是一群歇斯底里的女人,而歇斯底里的女人是靠不住的。”对于有天赋的人,她鼓励作者“继续写下去吧,想诗,读诗,但也要考虑如何掌握实际技能,不依靠缪斯庇护的技能。”正如她在给其他人的回信中所言:“有才华的人不会被‘灵感’所局限。灵感会不时地落到每个人身上,但只有有才华的人能才能长时间坐着,在纸上默写下来自灵魂的声音。”

年纪不同,评判规则也不一样。“决定一个年轻人的处女作成功与否的首要因素是新鲜的想象力和不拘一格的世界观。占比更多的是印象而不是想法,是随性的观察而不是在逐步夯筑出的人生观的基础上对观察所获的选择。对于大器晚成者而言,我们还有额外要求:要有恰当的人生经验,并且——非回忆类、纪录类的文章,还要求一定的刻意培养出的艺术品味。”

“和我们通信的多数都是年轻人,而年轻就意味着拥有无限可能,有些人甚至可能后来就成了真正的作家。”

“青年时期是人生中很艰难的一段时光,如果还要给这份艰难加上写作的雄心,那就需要良好的状态来应付这一切。这种状态包括坚持、勤奋、博学、洞察力、与自身的距离感、对他人的敏感、批判思维、幽默感以及坚信世界应该继续存在并且更加美好的信念。”

“在这世上,初涉文坛的人总觉得艰难,因为他们在读者面前展现的必须是一个各方面水平都良好的整体性作品。所以,得写好一首好诗,而不仅仅只是一个完美的比喻。得写一篇优秀的小说,而不只是一个优美的片段。文学新手只有终其一生辛苦写作,以争取一个大师的头衔,人们才有可能在其身后将他的作品片段、节选和笔记刊出来。”

如果有人让你衡量成为诗人的悲与欢,你一定要记得这句——“既然他能够创作出如此多流传至今的作品,他的生活完全是可以忍受的。一位真正的不快乐的艺术家死后什么都不会留下。”

什么是一个好诗人的修养?

博学——“你必须通晓古今文学,多想想这些作者是否把该写的都写完了,并且在形式上表达完整。”

耐心——“写诗也有其枯燥乏味的一面”,外在的喧嚣之后,“在家里,他们会偷偷地、辛苦地对这些听到的故事进行修改、描写和改写。”另一封回信中她表述得更加完整——“诗歌必须要先写,再思索、修改,被扔进垃圾桶,再从头开始……想到文学的人,应该想象自己处在一个更为平和的情境中:在空房间里对着纸张,或一个人孤独的散步,或是阅读他人的著作——因为值得一读的并不只有自己的书。”

慎用词汇——“‘祖国’‘真理’‘正义’,这些词是有代价的。它们是由真实的、不能被笔墨仿造的鲜血凝结而成的。”

准确——“您给每个名词都加上了两个甚至三个形容词,就像青年波兰时期一样,确信形容词是诗歌语言的主要部分,正是它为诗歌创造了特有的光环。没有其他时代这样看重形容词,几乎本能的认为,应该被谨慎描述的事物必须被准确的描述,否则最精心构思的诗歌也会像一艘灌满水的船一样滑向深渊。”

语言契合时代——“一个诗人至少要用本时代的语言写作。您的诗歌从形式和概念上来看都十分古老,特别像一位生活在19世纪的姑娘写出的。难道这是您从曾祖母的日记中摘抄的诗句?”

博学和准确是对诗人的要求。

比喻是为了加强和细化描写的效果。

只有运动恰当的想象力才能拼凑出一首好诗。

如果我们想要自己的文字被信服,就要有所克制。

除非极其罕见的情形,速成品往往都是半成品。

什么是好诗?

她们自己生成。“在诗歌中,描写必须自己‘生成’,一切变得重要而有意义:图画的选择、摆放以及在作品中所呈现出的形式。”

她们给人惊喜。“每一首都必须有出人意料之处……诗歌不会出现在每天的生活中,而是呈现特殊状态的产物,是幸运的巧合。”

她们浑然天成。“每一首诗都会给人这样的印象,就是这些词语,而非其他的词,它们等了几个世纪才彼此相遇并联结成唯一不可分割的整体。”

她们富有张力。我们早就知道,诗的最后一节一定会升华主题,讲述一个道德规范。真为难,但在之前的所有小节中,缤纷的冒险和被禁止的口号要应有尽有。

作者必须比主角更了解自己

亦有诸多来稿是短篇小说,回信中希姆博尔斯卡也给出了自己的看法。

心理上,“我们是旧规则的拥护者,认为作者应该了解自己的主角,要比他们更了解自己或同样了解,起码不能少于他们……人类的每一个行为都包含着无数的原因。作者的目标是发掘它们,根据重要程度排列,并经常性地揭示尚未被发现的原因。”

技艺上,“作者必须是监视他虚构角色的间谍,在门后偷听,在他们落单时尾随,翻其信件,猜其所思。”简而言之,就是——“作者必须比主角更为成熟,必须比他们更了解自己。”

作家写自己,也写别人,同时也虚构。“没有任何一个作家只写自己生活中的故事。他们借鉴一些可借鉴的别人的故事,和自己的混在一起,或者是再自己想出一些故事来。只是,对于真正的艺术家来说,用符合现实的手法讲述虚构的故事和描写自己的经历并无二致。”

在接受美学中,“能娱乐我们的是奇怪人物(尤其是小矮人和巨人)的冒险,那些能让我们真的害怕或欢笑的故事。”

一直以来,我读过的小说里从来没有见过完全木讷的主人公,“您塑造的人物甚至无法说出哪怕一句稍微有点意义的话,从不思考,全凭本能地活着”,小说里我确实没有见过(但现实中存在),反倒是常常惊叹于主人公的多思,为何作为一个平凡人,他们个个多思且深邃?有时候我都忘了主角的背后是作者,我们看到的一切皆是作者的苦心经营。“每一位有着雄心壮志的作家都都尽力塑造会思考的角色,哪怕仿造自己的经历创造一位人物,用锐利的思考再现作者自己的经历。”看来成为好的小说家,雄心壮志少不了。

谈到本能,上次看到以赛亚·伯林的《浪漫主义的根源》有这么一句:一个听凭冲动行动的人,不管他的行为多么慷慨;一个依照本身性格行动的人,不管他的行为多么高尚;一个屈服于无从避免的压力行动的人,不管这压力来自外界或自己的性情,这个人不算是在行动,至少不是作为道德的载体在行动。

不禁反躬自问,多久以来自己都是凭本能活着,(潜意识)放纵性情的冲动,事后懊悔仍多次再犯,在古希腊中,这被称之为“血气”,是作为“理性”的对立面存在的。而人寻求的 ,应是“认识你自己”的智慧,是一种自我审视下的“节制”,是成为拥有自由意志之人,而非被本能驱使。

下文为信札的其他摘录。

写作的额外奖励、劝告

“您的观点有着很强的个人色彩,涉及的人和景都模糊片面,不足以引起读者的关注,而且我们不太明白,为什么您在信中提到您对“写作的狂热”时,像谈论某种令人不齿、亟待治疗的疾病一样。记录自己的所思所想和人生经历,这并没有什么不正常,相反,这是一种自然的、个人的文学涵养的体现。这不仅是作家的责任,也是每一个受过教育的人的责任!当我们阅读旧时出版的日记和信件时常常感到惊奇,那时的文字神情俱佳,而它们的作者既不是文学家也没有打算过要成为文学家……而如今有的人刚写了那么几页纸,就开始考虑这些文字能值点什么,就已经开始为能否出版烦恼,还渴望知道在这上面“浪费时间”是否划算……每个勉强拼凑的句子都必须马上带来回报,这可真让人感到悲哀。那如果十年或者二十年之后才能获得回报呢?又或者它永远都不会在普遍意义上带来回报,却帮作者渡过时艰,丰富了他的人格呢?这些都不算数吗?”

“即便是描述无聊的事,也必须充满热情的去写。这是文学的铁律,没有任何主义可以反驳。您应该开始写写日记——趁此机会我们推荐所有想成为作家的人这么做。到时候您会叹服,在看似没有发生任何事的一天里发生了多少事。如果你没有看到任何值得注意的东西,没有留下任何观察、反思或印象,那么结论只有一个:您不具备成为作家的资质。”

“如果您想向您爱戴的诗人致敬,你应该证明您的选择,强调他作品的特点、他与其他艺术家的显著区别。我们爱某个人是因为他的与众不同之处,而非他与众人的相似之处。另一个问题是,在这种内容里模仿您尊敬的诗人,这样的方式往往收效甚微。更好的办法是用自己的时代的语言,以独一无二的方式来写。”

“对于害羞的人,我们有的是耐心。通常害羞的人给自己定的要求更高,他们更有毅力,思考更认真,这些特性本身并没有什么大不了,但如果再加上与生俱来的资质,那这些特性就会十分难为地为害羞之人所用,因为他们将其直接变为天赋。”

对优质读者的“安慰”

“光明的未来在等待,那就是您将成为一个优质读者的未来,因为您毫无私心;您还将成为文学的情人,您将永远是她的最佳伴侣,也就是说,您不必征服她,而是被她征服。您将只为享受阅读的乐趣而阅读不同种类的作品。不再紧盯着“把柄”,不再考虑这段话或那段话能否写得更好或者以另外一种方式达到同样的效果,您不会像那些自己也搞点儿写作的读者那样嫉妒、低落、怀疑。对你来说,但丁就是但丁,不管他有没有在出版社工作的姑姑。您不会在夜晚有这样的困扰:为什么某某人从不注重押韵,但他的作品却得以出版;而我呢,兢兢业业让所有的地方都押韵,掰着指头数音节,到头来却连一个回复都得不到。编辑的脸色对您来说没有任何的意义,而出版社负责每一步审核的人的鬼脸你要么一点也不在乎,要么也是没那么在意。对了,还有一个不小的好处,就是人们总会说“失败的作家”,但从不会说“失败的读者”。

文学不死,诗歌常在,你我永恒

“诗歌,和一切文学一样,从我们所生活的世界、我们真实的经历和遭遇以及自我思考中汲取养分。世界需要不断被重新描写,因为它已经和过去不一样了,因为我们不曾见过以前的它。”

“自由诗出现的时候,我们周刊还没有成立。至于说它很像散文,几个世纪以来,诗歌就没做过其他事情,就是一直散文化着,并不断从现有的诗学中解放出来,循环往复。”

“这世上的一切都会在不断的使用中报废,除了语法规则。”

2019年5月17日,于杭州