莱维分布(Lévy distribution),莱维飞行(Lévy fligt)和莱维过程(Lévy process)

文章目录

- 1. 莱维分布(Lévy distribution)

-

- 1.1 定义

- 1.2 相关分布

- 1.3 随机样本生成

- 1.4 应用

- 2. 莱维飞行(Lévy fligt)

-

- 2.1 性质

- 2.2 应用

-

- 2.2.1 Lévy 飞行觅食假说

-

- 2.2.1.1 背景

- 2.2.1.2 实证支持的争议

- 2.2.1.3 关于特定指数最优性的争论

- 2.2.2 流行病的爆发

-

- 2.2.3.1 一切,从自然界中的随机运动说起......

- 2.2.3.2 吸引子网络模型

- 2.2.3.3 产生莱维飞行的神经环路模型

- 2.2.3.4 记忆搜寻任务中的莱维飞行

- 2.2.3.5 结束语

- 2.2.4 其他应用

- 3. 莱维过程(Lévy process)

1. 莱维分布(Lévy distribution)

概率论和统计学中,以 Paul Lévy 命名的 Lévy 分布(莱维分布)是非负随机变量的连续概率分布。在光谱学中,这种以频率为因变量的分布称为范德华分布(van der Waals profile)。这是反伽马分布(inverse-gamma distribution)的一种特殊情况。这是一个稳定的分布。

1.1 定义

Lévy 分布的概率密度函数在域 x ≥ μ x\geq \mu x≥μ 数学形式为:

f ( x ; μ , c ) = c 2 π e − c 2 ( x − μ ) ( x − μ ) 3 / 2 f(x;\mu,c)=\sqrt{\frac{c}{2\pi}}~~\frac{e^{ -\frac{c}{2(x-\mu)}}} {(x-\mu)^{3/2}} f(x;μ,c)=2πc (x−μ)3/2e−2(x−μ)c

其中 μ \mu μ 是位置参数(location parameter),影响分布曲线的左右平移, c c c 是标度参数(scale parameter,数值越大分布越分散)。

其累积分布函数为:

F ( x ; μ , c ) = erfc ( c 2 ( x − μ ) ) = 2 − 2 Φ ( c ( x − μ ) ) {\displaystyle F(x;\mu ,c)={\textrm {erfc}}\left({\sqrt {\frac {c}{2(x-\mu )}}}\right)=2-2\Phi \left({\sqrt {\frac {c}{(x-\mu )}}}\right)} F(x;μ,c)=erfc(2(x−μ)c)=2−2Φ((x−μ)c)

其中 erfc \textrm {erfc} erfc 为补偿误差函数(complementary error function), Φ ( x ) \Phi(x) Φ(x) 是 Laplace 函数,即标准正态分布的累积分布函数。平移参数 μ \mu μ 具有将曲线向右移动一个量 μ \mu μ 并将支持(support)更改为区间 [ μ , ∞ ) [\mu , \infty) [μ,∞) 的效果。与所有稳定分布一样,Lévy 分布具有标准形式 f ( x ; 0 , 1 ) f(x;0,1) f(x;0,1),它具有以下属性:

f ( x ; μ , c ) d x = f ( y ; 0 , 1 ) d y f(x;\mu,c)\mathrm{d}x = f(y;0,1)\mathrm{d}y f(x;μ,c)dx=f(y;0,1)dy

其中 y y y 定义为:

y = x − μ c y = \frac{x-\mu}{c} y=cx−μ

Lévy 分布的特征函数由下式给出:

φ ( t ; μ , c ) = e i μ t − − 2 i c t \varphi(t;\mu,c)=e^{\mathrm{i}\mu t-\sqrt{-2\mathrm{i}ct}} φ(t;μ,c)=eiμt−−2ict

请注意,特征函数也可以写成与稳定分布相同的形式, α = 1 / 2 \alpha=1/2 α=1/2, β = 1 β=1 β=1:

φ ( t ; μ , c ) = e i μ t − ∣ c t ∣ 1 / 2 ( 1 − i sign ( t ) ) \varphi(t;\mu,c)=e^{\mathrm{i}\mu t-|ct|^{1/2}~(1-\mathrm{i}~\textrm{sign}(t))} φ(t;μ,c)=eiμt−∣ct∣1/2 (1−i sign(t))

假设 μ = 0 \mu =0 μ=0,未平移的 Lévy 分布的第 n n n 个矩正式定义为:

m n = d e f c 2 π ∫ 0 ∞ e − c / 2 x x n x 3 / 2 d x m_n\ \stackrel{\mathrm{def}}{=}\ \sqrt{\frac{c}{2\pi}}\int_0^\infty \frac{e^{-c/2x}\,x^n }{x^{3/2}}\,\mathrm{d}x mn =def 2πc∫0∞x3/2e−c/2xxndx

这对所有 n ≥ 0.5 n\geq 0.5 n≥0.5 都是发散的。这样 Lévy 分布的整数矩不存在(只有一些小数矩)。

矩生成函数(moment generating function)正式定义为:

M ( t ; c ) = d e f c 2 π ∫ 0 ∞ e − c / 2 x + t x x 3 / 2 d x M(t;c)\ \stackrel{\mathrm{def}}{=}\ \sqrt{\frac{c}{2\pi}}\int_0^\infty \frac{e^{-c/2x+ tx}}{x^{3/2}}\,\mathrm{d}x M(t;c) =def 2πc∫0∞x3/2e−c/2x+txdx

然而,这对于 t > 0 t>0 t>0 会有发散,因此未在零附近的区间上定义,因此矩生成函数本身未定义。

与除正态分布之外的所有稳定分布一样,概率密度函数的翼部表现出按幂律衰减的重尾(heavy tail)行为:

f ( x ; μ , c ) ∼ c 2 π 1 x 3 / 2 as x → ∞ {\displaystyle f(x;\mu ,c)\sim {\sqrt {\frac {c}{2\pi }}}{\frac {1}{x^{3/2}}}}\ \ \ \ \text{as}\ \ x\rightarrow\infty f(x;μ,c)∼2πcx3/21 as x→∞

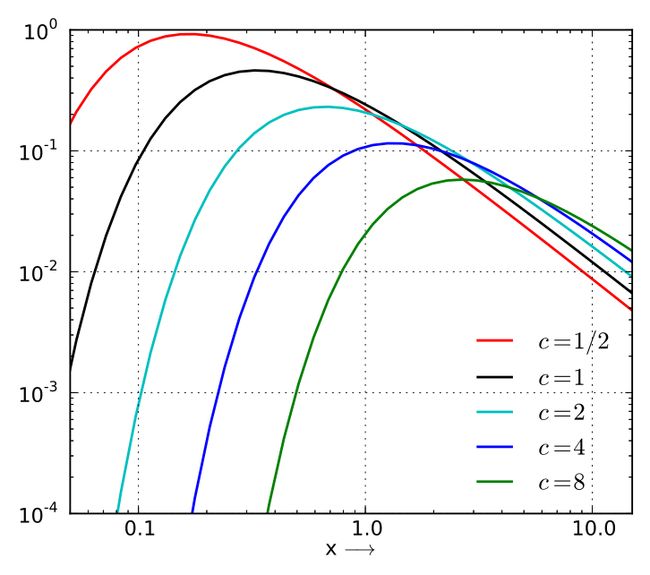

这表明 Lévy 分布不仅是重尾的,而且是肥尾的。下图说明了这一点,其中概率密度函数针对不同的 c c c 值,且 μ = 0 \mu =0 μ=0,绘制在 log-log 图上:

标准的 Lévy 分布满足稳定的条件:

( X 1 + X 2 + ⋯ + X n ) ∼ n 1 / α X {\displaystyle (X_{1}+X_{2}+\dotsb +X_{n})\sim n^{1/\alpha }X} (X1+X2+⋯+Xn)∼n1/αX

其中 X 1 , X 2 , … , X n , X X_{1},X_{2},\ldots ,X_{n},X X1,X2,…,Xn,X 是独立的标准 Lévy 变量,且 α = 1 / 2 \alpha=1/2 α=1/2。

1.2 相关分布

- 如果 X ∼ Levy ( μ , c ) X\,\sim\,\textrm{Levy}(\mu,c) X∼Levy(μ,c),则 k X + b ∼ Levy ( k μ + b , k c ) kX+b\,\sim \,{\textrm {Levy}}(k\mu +b,kc) kX+b∼Levy(kμ+b,kc);

- 如果 X ∼ Levy ( 0 , c ) X\,\sim\,\textrm{Levy}(0,c) X∼Levy(0,c),则 X ∼ Inv-Gamma ( 1 2 , c 2 ) X\,\sim\,\textrm{Inv-Gamma}(\tfrac{1}{2},\tfrac{c}{2}) X∼Inv-Gamma(21,2c)(逆伽马分布(inverse gamma distribution)),这里,Lévy 分布是 Pearson type V distribution 的特例;

- 如果 Y ∼ Normal ( μ , σ ) Y\,\sim \,{\textrm {Normal}}(\mu ,\sigma ) Y∼Normal(μ,σ)(正态分布),则 ( Y − μ ) − 2 ∼ Levy ( 0 , 1 / σ 2 ) (Y-\mu )^{-2}\,\sim \,{\textrm {Levy}}(0,1/\sigma ^{2}) (Y−μ)−2∼Levy(0,1/σ2);

- 如果 X ∼ Normal ( μ , 1 σ ) X\,\sim \,{\textrm {Normal}}(\mu ,{\tfrac {1}{\sqrt {\sigma }}}) X∼Normal(μ,σ1),则 ( X − μ ) − 2 ∼ Levy ( 0 , σ ) (X-\mu )^{-2}\,\sim \,{\textrm {Levy}}(0,\sigma ) (X−μ)−2∼Levy(0,σ);

- 如果 X ∼ Levy ( μ , c ) X\,\sim\,\textrm{Levy}(\mu,c) X∼Levy(μ,c),则 X ∼ Stable ( 1 / 2 , 1 , c , μ ) X\,\sim \,{\textrm {Stable}}(1/2,1,c,\mu ) X∼Stable(1/2,1,c,μ)(稳定分布);

- 如果 X ∼ Levy ( 0 , c ) X\,\sim\,\textrm{Levy}(0,c) X∼Levy(0,c),则 X ∼ Scale-inv- χ 2 ( 1 , c ) X\,\sim\,\textrm{Scale-inv-}\chi^2(1,c) X∼Scale-inv-χ2(1,c)(Scaled-inverse-chi-squared distribution);

- 如果 X ∼ Levy ( μ , c ) X\,\sim\,\textrm{Levy}(\mu,c) X∼Levy(μ,c),则 ( X − μ ) − 1 2 ∼ FoldedNormal ( 0 , 1 / c ) (X-\mu)^{-\tfrac{1}{2}} \sim\,\textrm{FoldedNormal}(0,1/\sqrt{c}) (X−μ)−21∼FoldedNormal(0,1/c) (Folded normal distribution)

1.3 随机样本生成

可以使用逆变换采样生成来自 Lévy 分布的随机样本。给定从单位区间 ( 0 , 1 ) (0, 1) (0,1) 上的均匀分布中抽取的随机变量 U U U,下式给出的变量 X X X:

X = F − 1 ( U ) = c ( Φ − 1 ( 1 − U / 2 ) ) 2 + μ X=F^{-1}(U)=\frac{c}{(\Phi^{-1}(1-U/2))^2}+\mu X=F−1(U)=(Φ−1(1−U/2))2c+μ

Φ ( x ) \Phi(x) Φ(x) 是标准正态分布的累积分布函数。

1.4 应用

- 地磁反转的频率似乎服从 Lévy 分布;

- 在距离起始点 α \alpha α 处,布朗运动击中单个点的时间具有 Lévy 分布,其中 c = α 2 c =\alpha^2 c=α2。(对于有漂移的布朗运动,这个时间可能遵循 inverse Gaussian distribution,它有 Lévy 分布作为极限。)

- 光子在混浊介质中的路径长度服从 Lévy 分布。

- Cauchy 过程可以定义为从属于与 Lévy 分布相关联的过程的布朗运动。

2. 莱维飞行(Lévy fligt)

Lévy 飞行是一种随机行走,其步长具有稳定分布,概率分布是重尾的。当定义为在大于一维的空间中行走时,行走的步长是各向同性的随机方向。 “Lévy flight”一词是由 Benoît Mandelbrot 提出的,他将其用于步距分布的一种特定定义。对于步长分布为 Cauchy 分布(Cauchy distribution)的情况,他使用术语 Cauchy flight;当正态分布为时,则使用Rayleigh flight(这不是重尾概率分布 )。后来的研究人员扩展了“Lévy flight”一词的使用,以包括随机行走发生在离散网格而不是连续空间上的情况。Mandelbrot 使用术语“Lévy flight” 的特殊情况是由步长分布 U U U 的幸存函数(Survivor function)(通常称为生存函数)定义的:

Pr ( U > u ) = { 1 : u < 1 , u − D : u ≥ 1. \Pr(U>u)={\begin{cases}1&:\ u<1,\\u^{-D}&:\ u\geq 1.\end{cases}} Pr(U>u)={1u−D: u<1,: u≥1.

2.1 性质

根据构造,Lévy 飞行是马尔可夫过程。对于步长的一般分布,满足 power-like condition,由于广义中心极限定理,在大量步数之后,随机游走的原点的距离趋于稳定分布,使得许多过程能够使用 Lévy 飞行建模。

粒子经历 Levy 飞行的概率密度可以使用 Fokker-Planck 方程的广义版本来建模,该方程通常用于模拟布朗运动。该等式需要使用分数阶导数。对于具有对称概率分布的跳跃长度,方程采用 Riesz fractional derivative 的简单形式。在一维中,等式为

∂ φ ( x , t ) ∂ t = − ∂ ∂ x f ( x , t ) φ ( x , t ) + γ ∂ α φ ( x , t ) ∂ ∣ x ∣ α {\displaystyle {\frac {\partial \varphi (x,t)}{\partial t}}=-{\frac {\partial }{\partial x}}f(x,t)\varphi (x, t)+\gamma {\frac {\partial ^{\alpha }\varphi (x,t)}{\partial |x|^{\alpha }}}} ∂t∂φ(x,t)=−∂x∂f(x,t)φ(x,t)+γ∂∣x∣α∂αφ(x,t)

其中 γ \gamma γ 是类似于扩散常数的常数, α \alpha α 是稳定性参数(stability parameter), f ( x , t ) f(x,t) f(x,t) 是势能。Riesz 导数可以根据其傅里叶变换来理解:

F k [ ∂ α φ ( x , t ) ∂ ∣ x ∣ α ] = − ∣ k ∣ α F k [ φ ( x , t ) ] {\displaystyle F_{k}\left[{\frac {\partial ^{\alpha }\varphi (x,t)}{\partial |x|^{\alpha }}}\right]=-|k| ^{\alpha }F_{k}[\varphi (x,t)]} Fk[∂∣x∣α∂αφ(x,t)]=−∣k∣αFk[φ(x,t)]

这可以很容易地扩展到多个维度。

Lévy 飞行的另一个重要特性是在所有情况下都发散方差,除了 α = 2 \alpha = 2 α=2 的情况,即布朗运动。通常,如果 α ≤ θ \alpha\leq\theta α≤θ,则分布的 θ \theta θ 分数矩发散。另外:

⟨ ∣ x ∣ θ ⟩ ∝ t θ / α if θ < α {\displaystyle \left\langle |x|^{\theta }\right\rangle \propto t^{\theta /\alpha }\quad {\text{if }}\ \theta <\alpha } ⟨∣x∣θ⟩∝tθ/αif θ<α

步长的指数标度(exponential scaling)为 Lévy 飞行提供了一个标度不变的属性,它们用于模拟显示聚类的数据。

2.2 应用

Lévy 飞行的定义源于与混沌理论相关的数学,在随机或伪随机自然现象的随机测量和模拟中很有用。示例包括地震数据分析、金融数学、密码学、信号分析以及天文学、生物学和物理学中的许多应用。

2.2.1 Lévy 飞行觅食假说

Lévy 飞行觅食假说(Lévy flight foraging hypothesis)是生物学领域的一个假说,可以表述如下:

Since Lévy flights and walks can optimize search efficiencies, therefore natural selection should have led to adaptations for Lévy flight foraging.

由于 Lévy 飞行和行走可以优化搜索效率,因此自然选择应该导致适应 Lévy 飞行觅食。

2.2.1.1 背景

动物的运动在许多方面与流体中尘埃粒子的随机行走非常相似。这种相似性导致人们有兴趣尝试通过类比布朗运动来理解动物是如何运动的。这种传统智慧一直持续到 1990 年代初。然而,从 80 年代后期开始,越来越多的证据与理论预测不符。

Lévy 飞行和布朗运动的步长的不同性质,就直接导致了 Lévy 飞行比布朗运动更有效率。走了相同的步数或路程的情况下,Lévy 飞行位移比布朗运动要大得多,能探索更大的空间。

1999 年,对 Lévy 飞行特性的理论研究表明,飞行时间或距离的平方反比分布可以在某些情况下优化搜索效率。具体来说,基于反平方 Lévy 行走的搜索,包括沿着长度分布在反平方 Levy 稳定分布上的路径进行的恒速搜索,对于在没有内存的情况下搜索稀疏和随机分布的可重访目标是最佳的。这些结果已于 1999 年发表在《自然》杂志上。

2.2.1.2 实证支持的争议

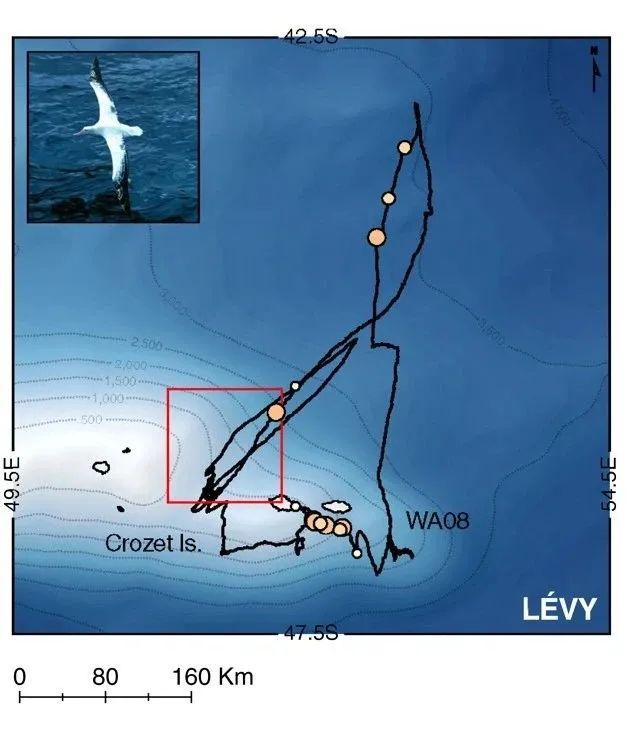

关于 Lévy 飞行觅食的现实存在一些争议。早期的研究仅限于小范围的运动,因此无法明确确定运动类型;2007 年,一项关于漂泊信天翁的研究发现了缺陷,这是此类策略的第一个实证案例。然而,有许多新的研究支持 Lévy 飞行觅食假说。

最近的研究使用更新的统计方法和更大的数据集显示更长的运动路径。2012 年和 2013 年发表的研究重新分析了漂泊信天翁的觅食路径,并得出结论,强烈支持截断的 Lévy 飞行和布朗行走,这与 Lévy 飞行觅食假说的预测一致。

2.2.1.3 关于特定指数最优性的争论

从理论的角度来看,最近的一项研究对 1999 年发表的最优性结果的有效性提出质疑,得出的结论是,对于二维或三维随机游走,该结果仅在非常特定的条件下有效:(i) 一旦目标被觅食,它必须以无限快的速度重新出现,(ii) 与目标的典型大小相比,动物位移的典型规模必须非常小,(iii) 找到目标后,动物必须在无限靠近目标边界的地方开始新的随机行走。如果这些条件中的任何一个无效,则最优结果不成立:平方反比 Levy 行走(walks)不是最优的,并且任何最优 Levy 行走相对于其他 Levy 行走的增益必然是微不足道的(在目标密度较低时,它不会发散)。

相反,假设搜索是间歇性的(即,仅在跳跃之间的短暂停顿时才有可能进行检测),已经给出了关于平方反比 Lévy 行走(inverse-square Lévy walks)最优性的不同论据。数学论证表明,在有限二维域中,当目标是最小化搜索时间直到找到大小不可预测的目标时,间歇性平方反比 Lévy 行走是最优的。相比之下,除平方反比行走之外的任何间歇性 Lévy 行走都无法有效地找到小目标或大目标。换句话说,反平方 Lévy 行走是唯一一种在所有目标尺度上都非常高效且无需任何适应的间歇性 Lévy 过程。 这一结果突出了搜索器的检测能力与搜索的稳健性和速度之间的关系。

后来另一个数学论证表明,平方反比 Lévy 行走通常不是最优的,其通过研究一群人在无限二维网格 Z 2 \mathbb {Z}^{2} Z2 中寻找单个目标的搜索效率。特别地,它考虑了一种设置, k k k 个人开始在网格的原点(a nest-site)执行 Lévy 行走,并且在距离原点(Manhattan geometry) D D D 的某个固定距离上有一个目标; D D D 必须最多是 k k k 的某个指数函数,这是一个合理的假设,否则目标可能无法以不可忽略的概率被找到。如果幂律密度分布的指数为 α ⋆ ∼ 3 - log k / log D \alpha ^{\star }\sim 3-\log k/\log D α⋆∼3-logk/logD,则可以证明在几乎最优的时间内以高概率找到目标。任何对 α ⋆ \alpha^{\star } α⋆ 的常数偏离导致击球时间不理想。然而,幂律指数的这种选择需要个体同时知道个体的数量 k k k 和目标距离 D D D,这在现实社会中可能是非常强的假设。

为此,我们提供了一种简单的无此要求的近最优搜索策略(almost-optimal search strategy):如果每个个体从区间 ( 2 , 3 ) (2,3) (2,3) 中以幂律指数均匀随机抽样,然后执行相应的 Lévy 行走,仍然可以在高概率的近最优时间内找到目标。令人惊讶的是,这种策略在所有距离尺度上都达到了接近最优的搜索效率,并且意味着同一组的不同成员遵循不同的搜索模式。同一物种个体之间搜索模式的这种差异的存在需要经验验证。这些结果强调 Lévy 游走确实是最佳搜索策略,但没有任何幂律指数发挥普遍作用;相反,在后一种情况下,根据个体数量 k k k 和目标距离 D D D,可以使用介于 2 2 2 和 3 3 3 之间的任何指数。

这一点对于需要在未知领域打野的生物来说至关重要。果不其然,发现 Lévy 飞行的法国数学家、Benoît B. Mandelbrot 的导师 Paul Pierre Lévy 最早发现,生命的许多随机运动都属于 Lévy 飞行,而不是分子那样的布朗运动。

举个例子,鲨鱼等海洋掠食者在知道附近有食物的情况下,采用的是布朗运动,因为布朗运动有助于“光盘”——打开和清空一小片区域内的隐藏食物。但是当食物不足,需要开拓新地盘时,海洋掠食者就会放弃布朗运动,转而采取 Lévy 飞行的策略。

2008 年,一个来自英国和美国的研究团队在 Nature 上发表了一项研究,他们给大西洋和太平洋的 55 只不同海洋掠食者(包括丝鲨、剑鱼、蓝枪鱼、黄鳍金枪鱼、海龟和企鹅)带上了追踪器,跟踪观察它们在 5700 天里的运动轨迹。

在分析了 1200 万次它们的动作后,包括丝鲨、黄鳍金枪鱼、蓝枪鱼和剑鱼。这些研究者发现了大多数海洋掠食者在食物匮乏时对莱维式运动的偏好。当鲨鱼和其他海洋捕食者找不到食物时,它们会放弃布朗运动,转而进行 Lévy 飞行——在湍流中发现的长轨迹和短随机运动的混合体。更有趣的是,猎物,比如磷虾的分布也符合莱维飞行的特征。数据表明,穿插布朗运动的 Lévy 飞行可以描述动物的狩猎模式。

不仅如此,土壤中的变形虫、浮游生物、白蚁、熊蜂、大型陆地食草动物、鸟类、灵长动物、原住民在觅食时的路线也有类似的规律,莱维飞行似乎是生物在资源稀缺的环境中生存的共同法则。

实际上,对于浪迹天涯的动物来说,找到下一顿饭靠的不仅靠运气,还要靠高等数学。在对猎物的分布情况几乎一无所知的情况下,Lévy 飞行的效率远超布朗运动,这或许就是它们在碰运气的时候都会转入莱维飞行模式的原因。

因此,后来生物学家们提出了莱维飞行觅食假说(Lévy flight foraging hypothesis),用来概括动物们听天由命时的风骚走位。

不仅是野生动物,许多自然现象都有 Lévy 飞行的特征。

鸟类和其他动物(包括人类)遵循使用 Lévy 飞行建模的路径(例如在寻找食物时)。生物飞行数据显然也可以被其他模型模仿,例如复合相关随机游走,它会跨尺度增长以收敛于最佳 Lévy 游走。复合布朗行走可以微调到理论上最优的 Lévy 行走,但它们在大多数景观类型中不如 Lévy 搜索有效,这表明 Lévy 行走特征的选择压力比多尺度正常扩散模式更有可能。

网络中的高效路由可以通过具有特定 α \alpha α 值的 Levy 飞行长度分布的链接来执行。

动物的运动在许多方面都非常类似于流体中灰尘颗粒的随机游动。这种相似性引起了人们对尝试通过类似于布朗运动的方式了解动物如何运动的兴趣。这种传统观念一直持续到 1990 年代初。然而,从 1980 年代后期开始,证据开始积累,这与理论预测不符。1999 年,对 Lévy 航班的性质进行的理论研究表明,在某些情况下,飞行时间或距离的平方反比分布可以优化搜索效率。具体而言,基于平方反比 Lévy 步长的搜索(在路径长度沿平方反比 Levy 稳定分布分布的路径上进行等速搜索)对于在没有内存的情况下稀疏和随机分布的可重现目标进行搜索是最佳的。由 Gandhimohan M. Viswanathan,Sergey V. Buldyrev,Marcos Gomes E. da Luz,Shlomo Havlin,Ernesto P. Raposo和H. Eugene Stanley 组成的研究小组于 1999 年在《自然》杂志上发表了这些结果。关于 Lévy 飞行觅食的现实存在一些争议。早期研究仅限于小范围的运动,因此不能明确确定运动的类型。 2007 年,在对信天翁的漂泊研究中发现了缺陷,这是这种策略的第一个经验例证。但是,有很多新的研究支持 Lévy 飞行搜寻假说。最近的研究使用更新的统计方法和较大的数据集显示更长的运动路径。2012 年和 2013 年发表的研究重新分析了信天翁的觅食路径,并得出了对 Lévy 截断飞行和 Brownian 步行的有力支持,这与对 Lévy 觅食假说的预测是一致的。从理论上看,最近的一项研究质疑 1999 年发表的最优结果的有效性,认为对于二维或三维随机游走,该结果仅在非常特定的条件下有效:(i)觅食目标后,它必须无限快速地重新出现,(ii)与目标的典型大小相比,动物移位的典型规模必须非常小;(iii)找到目标后,动物已经在这个目标的边界附近无限地开始新的随机游走。如果此条件中的任何一个无效,则最优结果将不成立:平方反比 Lévy 行走不是最优的,任何最优 Lévy 行走相对于其他对象的增益必然是边际的(即当密度增加时它不会发散)的目标较低)。

2.2.2 流行病的爆发

在 1997 年,程序员 Hank Eskin 因为想知道钱都去哪儿了,建造了一个叫做 wheresgeorge.com 的网站。

用户在网站上输入当地的邮政编码、纸币序列号等信息,就可以追踪手上那张美元的生活史。

Eskin 做这个网站只是为了好玩,但是后来的德国柏林洪堡大学的物理学家 Dirk Brockmann 和同事在研究传染病的时候,注意到了这个网站。他们认为传染病的传播路线和纸币的类似,于是调用了这个网站的数据进行分析。

在分析了 46 万张纸币的轨迹后他们证实了自己的猜测:传染病的传播和纸币的传播一样,符合莱维飞行的特征。他们把这项研究发表在了 2006 年的 Nature 上。

Brockmann 的这个发现和当时的主流流行病学理论相悖(主流流行病学理论认为,所有人的感染概率是相同的),但是莱维飞行却能比传统理论更好地预测疾病(比如 SARS)的传播,因此现在许多流行病模型都在应用莱维飞行。

大家也许在生活中都有这样的烦恼:夏天在外面吃饭时,苍蝇经常会不请自来,围着食物飞来飞去。打苍蝇是件技术活,因为苍蝇的飞行轨迹十分诡异,人类只靠双手很难找到准头。

所以问题来了,苍蝇为什么会乱飞呢?

你可能不知道,苍蝇这样乱飞,实际上应用了一种强大的数学原理,这个原理让它们的飞行轨迹难以捉摸,从而避免被打中。这背后涉及到了一个基本的数学问题,即苍蝇的飞行轨迹似乎符合一种特别的随机运动——莱维飞行(Lévy flight),它使得我们难于预测下一时刻苍蝇的空间位置,从而无法准确出手。

Lévy 飞行是一种分形,也就是说不管放大多少倍,看起来还和原来的图案类似的图形。更重要的是,Lévy 飞行属于随机游走,也就是说它的轨迹并不能被准确预测,就和苍蝇的步伐一样鬼魅。

很显然,Lévy 飞行可以帮助苍蝇躲避掠食者还有想要敲扁它们小头的人类。2008 年,东京大学的生物学家 Masakazu Shimada 的团队发现,家蝇(Musca domestica)的飞行线路就属于 Lévy 飞行。

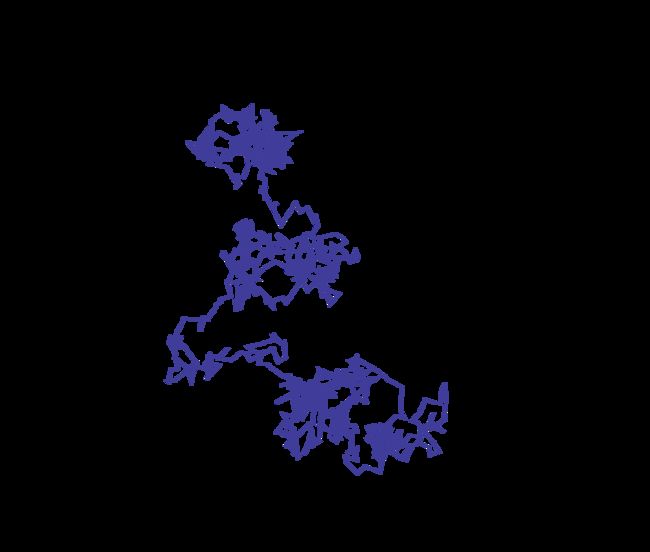

不仅是家蝇,家里常见的果蝇也是莱维飞行家。比如,黑腹果蝇(Drosophila melanogaster)飞行的时候常常是直线飞行夹杂飞速 90 度大转弯。它们的飞行轨迹就是妥妥的莱维飞行图——

下面介绍大脑产生莱维飞行的神经计算机制。

2.2.3.1 一切,从自然界中的随机运动说起…

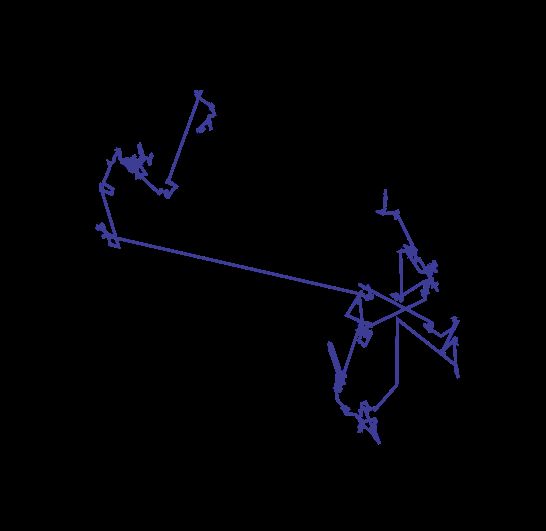

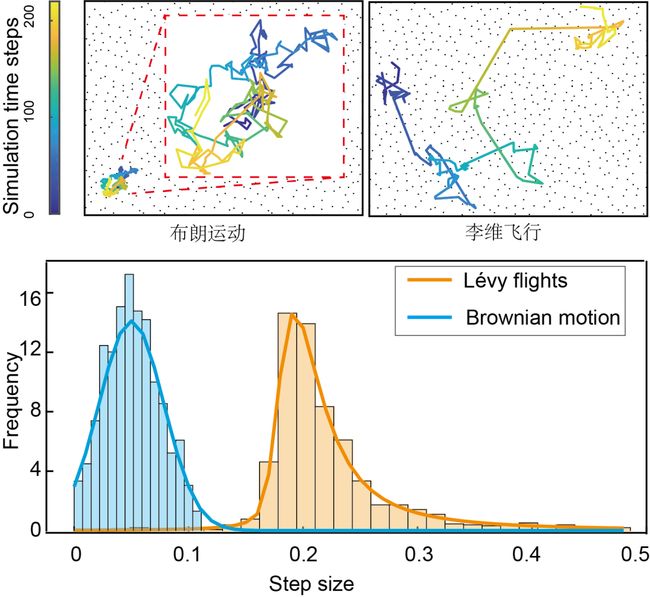

1826 年英国植物学家 Robert Brown(1773~1858)用显微镜观察悬浮在水中的花粉时发现,花粉粒子在永不停歇地做无规则运动,这一现象也被称作是布朗运动。除此之外,通讯电路中的背景噪声、空气中的尘埃运动等等,在一定条件下,都可以用布朗运动来描述。我们在下图中展示了一个物体从原点出发,在二维空间中所做的布朗运动的轨迹。看上去很无厘头,不是么?我们很难想象一个生命体在它所在的物理空间中,是这样一种形式的运动。特别是在搜寻食物的时候,显得未免也太不经济了(在一个小的区域过采样很多次)!其实,早在上世纪七十年代,昆虫和鸟类行为学家 Bernd Heinrich 在研究蜜蜂采集花蜜时发现,几乎所有的蜜蜂一会儿在一簇花丛打圈,一会儿又呈现一个长距离的飞行。在仔细地分析它们的运动轨迹后,Heinrich 发现蜜蜂的运动遵循一种叫做莱维运动的分布,我们又称之为长尾分布(就像拖了一条长长的尾巴一样,见下图)。

从数学上来讲(花个一分钟看看这个公式以及后面的描述,对下面的理解比较重要哦),不管是布朗运动或者是莱维运动,都可以用一个幂律分布来描述,即:

p ( x ) ∼ x − 1 − α p(x)\sim x^{-1-\alpha} p(x)∼x−1−α

其中, − 1 − α -1-\alpha −1−α 表示幂指数( α \alpha α 本身,又称为莱维指数)。当 α \alpha α 比较大的时候,比如 α = 3 \alpha=3 α=3,步长取到很大值的概率就会很低;相反地,当 α \alpha α 比较小的时(如 α = 1 \alpha=1 α=1),步长取一个比较大的值的概率还是相对较高的。数学上稍微严格一点来说, α ≥ 2 \alpha\geq 2 α≥2 的时候,由于中心极限定理,上述公式所对应的即是布朗运动。而当 0 < α < 2 0<\alpha<2 0<α<2 时,所对应的即是莱维运动。科学家们在分析的时候经常对上述公式两边取对数,在对数坐标系下,上述公式呈现的就是一个线性表示,而其斜率,也就对应着上述幂律分布的幂次。在 Bernd Heinrich 之后,科学家们在诸如浮游微型动物、果蝇、信天翁、蜘蛛猴等等诸多不同物种的觅食行为的观察中中,都分析得到了类似莱维运动的模态。2006 年,Brockmann 等人通过分析美元纸钞在各个银行网点内的流动情况,巧妙地追踪了人类群体在美国各个州的旅行情况,通过解码个体单次的旅行距离,他们也同样也观察到了类似的莱维运动。除了生态学层面上的诸多观测,研究者们还观察到人类在视觉搜索过程中,其眼动距离的分布[8],以及在自由记忆搜寻的过程中,前后两个搜寻出来的物体的名字,其时间间隔分布,均服从莱维运动所示的长尾分布。进一步地,在大脑活动层面上,研究者们通过功能磁共振成像的方法检测被试在静息状态下的脑活动,发现其血氧信号的强弱起伏,也服从类似的长尾分布。最精细的实验来自于约翰霍普金斯大学的两位研究者 Pfeiffer, B. E. 和 Foster, D. J. 于 2015 年在 Science 上发表的研究。他们通过多电极阵列记录大鼠在静息状态下的海马体中位置细胞,发现这群细胞的活动所对应的记忆回响(replay)过程,呈现的也是一种莱维飞行。

近半个世纪以来,科学家们发现从低等动物到高等动物的觅食行为,从生态学现象到生物体大脑活动状态,从低级认知功能(位置细胞群体的发放模式)到高级认知功能(记忆搜寻)等过程中都有莱维飞行的现象。那么问题来了:产生这种莱维飞行现象背后的神经活动是怎么样的?换句话说,什么样的神经环路,才能够产生莱维飞行呢?我们尝试着从计算建模的角度去探究这个问题。

2.2.3.2 吸引子网络模型

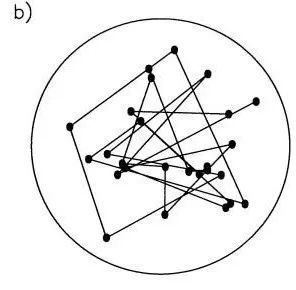

在计算神经科学领域中,研究者们通常用吸引子网络模型来回答一些大脑结构环路以及功能的一些问题。比如说,我们常用点吸引子(point attractors)来解释联想记忆的发生机制,其中一个比较经典的工作就是大家所熟知的Hopfield network;用线吸引子(line attractors)来解释工作记忆以及决策的动力学过程;用环吸引子(ring attractor)来解释小鼠头朝向神经元对空间感知的编码;用二维的平面吸引子(plane attractor)来解释网格细胞在路径整合中的作用……既然大脑在加工信息是通过神经环路的动态过程来完成的,而从计算的角度来讲,这样的动态过程,则可以用吸引子网络的动力学过程很好的刻画。那从计算的角度来看,一个自然而然地科学问题则是,吸引子网络如何才能产生莱维飞行?

2.2.3.3 产生莱维飞行的神经环路模型

为了回答上述的问题,我们探究在一个具体的计算模型下,网络状态如何产生莱维飞行。而这个网络就是今天的主角:二维连续吸引子网络。二维连续吸引子网络模型常常被用来刻画对二维连续信息的表征。比如哺乳动物大脑海马体中对二维空间位置的表征,就可以很好的用一个二维的连续吸引子刻画。如下图所示,蓝色的星星表示外界的刺激,可以认为是大鼠在二维空间中移动时的视觉输入,而黑色的波包,则表示大鼠海马体中对位置表征的神经元群体反应。图中的每个空心圆圈,代表着一个个的神经元,它们均匀的散落在二维的空间中,并且相互之间有着连接。当视觉刺激输入变化时,波包的位置也随即跟着外界刺激而变化。波包的移动在这个二维空间中是连续变化的,也就是连续吸引子网络中“连续”的含义所在。值得注意的是,外界刺激撤去的时候,波包能够稳定在刚刚刺激撤掉的位置,这也就是“吸引子”所代表的含义。总的来说,连续吸引子网络模型可以有以下的特点:在低维特征表示空间中,每一个位置上的波包其自身都是一个稳定点,而且不同位置上的波包能够在这个低维空间中连续的迁移。

为了使大家能更加清楚地了解网络模型是如何工作的,我们接下来稍微讲点数学。我们所展示的二维连续吸引子的网络动力学可以表示如下:

τ ∂ U ( x , t ) ∂ t = − U ( x , t ) + ρ ∫ x ′ J ( x , x ′ ) r ( x ′ , t ) d x ′ − V ( x , t ) + σ U ξ U ( x , t ) \tau\frac{\partial U(\mathbf{x},t)}{\partial t}=-U(\mathbf{x},t)+\rho\int_{\mathbf{x}'}J(\mathbf{x},\mathbf{x}')r(\mathbf{x}',t)\mathrm{d}\mathbf{x}'-V(\mathbf{x},t)+\sigma_{U}\xi_{U}(\mathbf{x},t) τ∂t∂U(x,t)=−U(x,t)+ρ∫x′J(x,x′)r(x′,t)dx′−V(x,t)+σUξU(x,t)

其中, x = ( x 1 , x 2 ) \mathbf{x}=(x_{1},x_{2}) x=(x1,x2) 表示每个神经元编码的一个二元特征,用其在二维空间中的位置表示; − U ( x , t ) -U(\mathbf{x},t) −U(x,t) 为一个漏电项,当没有外界输入的时候,神经元的反应会指数衰减; J ( x , x ′ ) J(\mathbf{x},\mathbf{x}') J(x,x′) 则为神经元之间的连接强度,其大小随着神经元之间的相对距离而递减; − V ( x , t ) -V(\mathbf{x},t) −V(x,t) 则是神经元的适应(adaptation)机制,下文中我们会着重讲,而最后一项 σ U ξ U ( x , t ) \sigma_{U}\xi_{U}(\mathbf{x},t) σUξU(x,t) 则代表的是神经元层面的噪声。这个动力学系统使得网络的稳定状态形成中心坐标连续变化的一系列局部波包。为了实现在二维表征空间中的莱维飞行,一个最重要的机制就是使得网络状态在二维空间中自主运动,并且其运动能够展现出时而局部震动、时而长距离朝一个方向前进。如果有某种机制能够使得网络在这两个状态下切换,我们自然就能够实现莱维飞行啦!

为了实现网络状态的自主运动,我们可以考虑神经元适应机制(neural adaptation),具体来说,叫做发放频率适应(spike frequency adaptation,SFA)。注意哦,我们这里讲的是自主运动,而非外界刺激变化带来的运动!从生物上来讲,神经元适应可以理解为,当给一个神经元直流电输入,从而引起神经元发放时,其自身的放电并不会维持在一个不变的水平,相反的,其放电频率会随着时间不断减弱。

我们对上述的二维吸引子网络中的每个神经元加上 SFA,其动力学如下:

τ v ∂ V ( x , t ) ∂ t = − V ( x , t ) + [ m + σ m ξ m ( x , t ) ] U ( x , t ) \tau_{v}\frac{\partial V(\mathbf{x},t)}{\partial t}=-V(\mathbf{x},t)+\left[m+\sigma_{m}\xi_{m}(\mathbf{x},t)\right]U(\mathbf{x},t) τv∂t∂V(x,t)=−V(x,t)+[m+σmξm(x,t)]U(x,t)

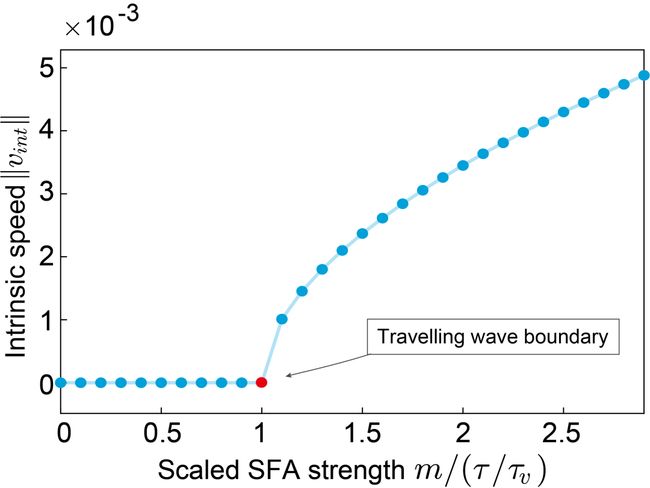

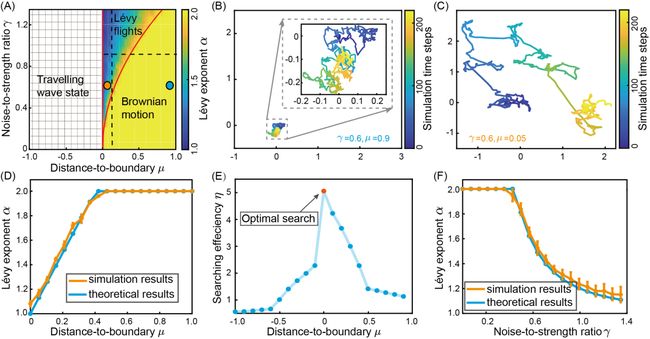

其中, m m m 为 SFA 的强度,而 σ m ξ m ( x , t ) \sigma_{m}\xi_{m}(\mathbf{x},t) σmξm(x,t) 则是独立于连续吸引子网络中神经元层面的另一个噪声项。从上述两个公式可以看出,SFA 的作用机理相当于引入了一个负反馈机制,使得神经元越兴奋,则其越容易被自身的 SFA 所抑制,从而降(明)低(哲)反(保)应(身)。我们回到二维的连续吸引子网络,假设波包稳定在某个位置,但是由于 SFA 的负反馈机制,网络会倾向于把波包往某个方向推出去。而当抑制强到一定程度时,波包就能够在二维空间里面运动起来,产生运动波(travelling wave)。我们可以用一些数学分析的技巧,理论性地解出抑制强度和波包运动速度的关系。可以由下图看到,当抑制强度 m m m 小于 τ / τ v \tau/\tau_{v} τ/τv(即 m / ( τ / τ v ) < 1 m/(\tau/\tau_{v})<1 m/(τ/τv)<1)时,网络状态并不会在二维空间中做迁移,也就是说,波包要么稳定在某个位置不动,要么随着噪声项在局部空间中做布朗运动。而当抑制强度 m m m 大于 τ / τ v \tau/\tau_{v} τ/τv 时,波包所表示的网络状态就有一个内在的速度(intrinsic speed),能够在二维空间中做长距离的前进。设想一下,如果我们把 SFA 的抑制强度设置在这个边界上,由于 SFA 上噪声的影响,抑制强度则会时而小于边界值,时而大于边界值,这样一来,网络波包时而做局部运动,时而长距离的前进,这也就符合我们在一开始说的莱维飞行的特点了!

从上面的动力学系统出发,经过一系列的理论推导,我们可以得到关于波包中心位置 z \mathbf{z} z 的变化方程:

τ d z d t = m s + σ U A ~ u 2 π ξ U , 1 ( t ) \tau\frac{\mathrm{d}\mathbf{z}}{\mathrm{d}t}=m\mathbf{s}+\frac{\sigma_{U}}{\tilde{A}_{u}}\sqrt{\frac{2}{\pi}}\xi_{U,1}(t) τdtdz=ms+A~uσUπ2ξU,1(t)

其中 s \mathbf{s} s 则是网络状态本身的波包位置以及 SFA 所带来的虚拟波包位置之间的距离差,其本身也是一个动力学方程,写为:

τ v d s d t = − [ 1 − τ v τ m + σ m 2 π a m ξ m , 0 ( t ) ] s + 2 π ( τ v σ U τ A ~ u ) 2 + 1 2 π ( σ m m ) 2 ξ s ( t ) \tau_{v}\frac{\mathrm{d}\mathbf{s}}{\mathrm{d}t}=-\left[1-\frac{\tau_{v}}{\tau}m+\frac{\sigma_{m}}{2\sqrt{\pi}am}\xi_{m,0}(t)\right]\mathbf{s}+\sqrt{\frac{2}{\pi}\left(\frac{\tau_{v}\sigma_{U}}{\tau\tilde{A}_{u}}\right)^{2}+\frac{1}{2\pi}\left(\frac{\sigma_{m}}{m}\right)^{2}}\xi_{\mathrm{s}}(t) τvdtds=−[1−ττvm+2πamσmξm,0(t)]s+π2(τA~uτvσU)2+2π1(mσm)2ξs(t)

看到这里同学们可能已经晕了,但是没关系,如果跳过,仍然可以在下文抓住重点!但时间关系,我们此处再省略一万字≧﹏ ≦直接把上述关于和的方程的解告诉大家,也就是我们秘密的揭晓时刻:

p ( ∥ Δ z ∥ ) ∼ ∥ Δ z ∥ − 1 − ( 1 + 2 μ / γ 2 ) p(\lVert\Delta z\rVert)\sim \lVert\Delta z\rVert^{-1-(1+2\mu/\gamma^{2})} p(∥Δz∥)∼∥Δz∥−1−(1+2μ/γ2)

其中 μ = 1 − m τ v / τ \mu=1-m\tau_{v}/\tau μ=1−mτv/τ 描述了 SFA 强度到边界的距离,而 γ = σ m / ( 2 π a m ) \gamma=\sigma_{m}/(2\sqrt{\pi}am) γ=σm/(2πam) 为噪声的相对方差。我们设 α = 1 + 2 μ γ 2 \alpha=1+\frac{2\mu}{\gamma^{2}} α=1+γ22μ,当 μ \mu μ 和 γ \gamma γ 的取值在一定范围内时,我们就能使得 0 < α < 2 0<\alpha<2 0<α<2,从而实现我们在一开始说的莱维飞行;而除了实现二维连续吸引子上的莱维飞行,我们调整 μ \mu μ 和 γ \gamma γ 的取值,还可以实现二维连续吸引子网络上诸如布朗运动、运动波等等有趣的现象。

我们尝试着从神经动力学模型去探讨了大脑产生莱维飞行可能的动力学机制,总的来说,通过神经元发放频率适应(spike frequency adaptation)这样一种内在而简单的机制,在连续吸引子网络模型中产生了莱维飞行。并且用数学分析的方法,透彻地解释了产生莱维飞行背后地动力学过程,而且刻画了产生不同动态模式(诸如莱维飞行,布朗运动以及运动波等)下的参数区间。最后,我们给大家展示一个有趣的例子,来佐证我们提出的模型。

2.2.3.4 记忆搜寻任务中的莱维飞行

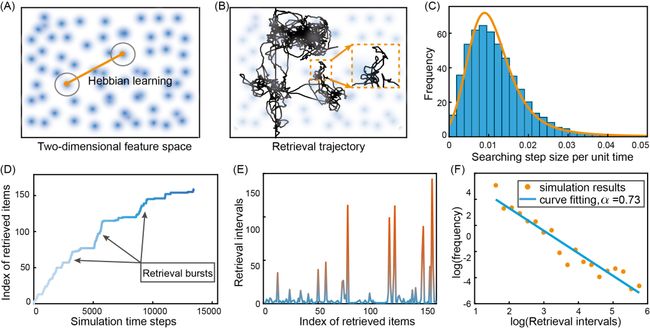

来自康涅狄格大学的 Rhodes 和 Turvey 使用自由记忆检索任务对人类认知中的莱维飞行进行了第一次研究。在他们的实验中,八名参与者被要求在大约 20 分钟的时间内尽可能多地(不重复)口头回忆动物名称,并记录连续回忆之间的时间间隔。有趣的是,他们发现回忆起的名称个数随时间的增加并不是均匀的,而是由穿插着短间隔爆发组成的指数增长。总的来说,回忆两个名称之间的时间间隔服从莱维分布,从而使得该过程可以用莱维飞行来描述。并且他们测得不同参与者的莱维指数分布的范围为 0.37 < α < 0.98 0.37<\alpha<0.98 0.37<α<0.98。在这里,我们展示了这种自由记忆检索的莱维飞行行为可以通过对语义图的随机搜索来描述,该语义图可以由带有 SFA 的吸引子网络来建模。

具体来说,我们构建了一个类似 Hopfield 的吸引子网络,其中每个记忆项都由一个随机分布在二维特征空间中的局部神经群体表示。神经元连接由 Hebbian 学习确定,因此每个记忆项都被编码为网络的吸引子。成功检索一个记忆项意味着网络状态落入相应的吸引子。注意啦,在这样的网络中,静止状态不再像 CANN 那样形成连续的中心稳定性流形。即便如此,如果自适应强度足够强,SFA 仍然可以驱动网络状态在不同的吸引子之间传播。因此,当 SFA 强度的均值和方差设置适当时,网络状态会在特征空间中的局部布朗运动和跳远运动之间间歇性切换,表现出莱维飞行的特征。

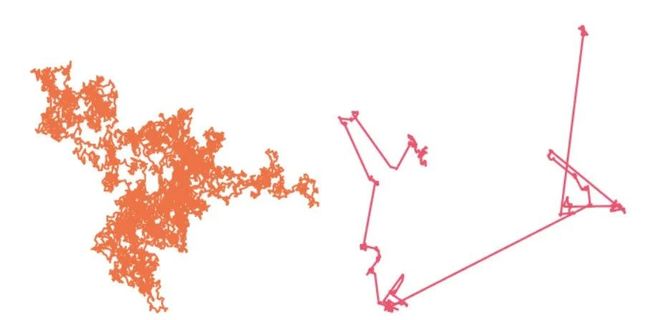

为了重现实验结果,我们计算了连续检索之间的间隔,这些间隔是通过网络状态从一个吸引子传播到另一个吸引子的持续时间来衡量的。下图D显示检索项目的数量与模拟时间成对数比例,并且记忆条目在突发中间歇性地被召回,这与实验结果非常吻合。进一步的分析表明,长的检索间隔被非常短的间隔爆发打断,长间隔的长度随时间呈指数增长,这与实验上所观测到的人类行为非常吻合。我们还通过检索间隔的对数-对数频率分布的线性拟合来计算莱维指数,为 α = 0.73 \alpha=0.73 α=0.73,落在了实验结果测得的 0.37 < α < 0.98 0.37<\alpha<0.98 0.37<α<0.98 范围内。

总结来说,我们的工作研究了大脑产生莱维飞行的神经机制,并详细研究了其实现:从具有一般神经特征的神经环路模型开始,我们推导了吸引子空间中网络状态的动力学,并证明它具有莱维飞行的特征。此外,我们还利用该模型模拟了与莱维飞行相关的一些认知功能。

2.2.3.5 结束语

上面介绍了神经系统产生莱维飞行的一种可能机制。不过遗憾的是,虽然我们知道了苍蝇为什么会这样飞行,这对我们提高打苍蝇的技艺的帮助还是非常有限,因为我们不能阻止苍蝇做莱维飞行,因为莱维飞行本身代表的是一种很难预测的随机运动。那么对生活中我们大脑的自主活动,是否可以利用其背后的神经机制来提高技艺呢?想必大家同学聚会的时候或多或少都玩过“逛三园”的游戏:一群人围成一圈,从其中一个人说逛什么园(植物园、动物园和蔬菜园),如动物园,其他人就要说与那些园有关的事物,如猴子、狮子、大象,如果说错和说不出来者,某个人反应太慢,没有说出相应的东西,或者说出的东西与前面人重复,则就应受惩罚。整个过程对应到认知科学上,其实就是一个记忆搜寻的任务,需要每个人从自己的记忆空间中搜索出前面所有人没有说出的事物。有趣的是,我们常常会看到某些人总是输,而某些人总是给人感觉很机灵,永远都能想到别人没有说过的词。今天的文章就交给那些常输之人一个小技巧,在记忆搜索时多做莱维飞行,或许可以让你从此成为逛三园的牛人。

[1] Xingsi Dong, Tianhao Chu, Tiejun Huang, Zilong Ji* and Si Wu* (2021). Noisy Adaptation Generates Lévy Flights in Attractor Neural Networks. NeurIPS 2021 (accepted).

[2] Heinrich, B. (1979). Resource heterogeneity and patterns of movement in foraging bumblebees. Oecologia, 40(3), 235-245.

[3] M Levandowsky, J Klafter and BS White. “Swimming behavior and chemosensory responses in the protistan microzooplankton as a function of the hydrodynamic regime”. Bulletin of Marine Science,1988, 43(3): 758–763.

[4] Blaine J Cole. “Fractal time in animal behaviour: the movement activity of Drosophila”. Animal Behaviour, 1995, 50(5): 1317–1324.

[5] Gandhimohan M Viswanathan, V Afanasyev, SV Buldyrev et al. “Lévy flight search patterns of wandering albatrosses”. Nature, 1996, 381(6581): 413–415.

[6] Gabriel Ramos-Fernández, José L Mateos, Octavio Miramontes et al. “Lévy walk patterns in the foraging movements of spider monkeys (Ateles geoffroyi)”. Behavioral ecology and Sociobiology, 2004, 55(3): 223–230.

[7] Brockmann, D., Hufnagel, L., & Geisel, T. (2006). The scaling laws of human travel. Nature, 439(7075), 462-465.

[8] Brockmann, D., & Geisel, T. (2000). The ecology of gaze shifts. Neurocomputing, 32, 643-650.

[9] Rhodes, T., & Turvey, M. T. (2007). Human memory retrieval as Lévy foraging. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 385(1), 255-260.

[10] Costa, T., Boccignone, G., Cauda, F., & Ferraro, M. (2016). The foraging brain: evidence of Lévy dynamics in brain networks. PloS one, 11(9), e0161702.

[11] Pfeiffer, B. E., & Foster, D. J. (2015). Autoassociative dynamics in the generation of sequences of hippocampal place cells. Science, 349(6244), 180-183.

[12] Hopfield, J. J. (1982). Neural networks and physical systems with emergent collective computational abilities. Proceedings of the national academy of sciences, 79(8), 2554-2558.

[13] Mante, V., Sussillo, D., Shenoy, K. V., & Newsome, W. T. (2013). Context-dependent computation by recurrent dynamics in prefrontal cortex. nature, 503(7474), 78-84.

[14] Zhang, K. (1996). Representation of spatial orientation by the intrinsic dynamics of the head-direction cell ensemble: a theory. Journal of Neuroscience, 16(6), 2112-2126.

[15] McNaughton, B. L., Battaglia, F. P., Jensen, O., Moser, E. I., & Moser, M. B. (2006). Path integration and the neural basis of the’cognitive map’. Nature Reviews Neuroscience, 7(8), 663-678.

[16] Wu, S., Wong, K. M., Fung, C. A., Mi, Y., & Zhang, W. (2016). Continuous attractor neural networks: candidate of a canonical model for neural information representation. F1000Research, 5.

[17] Mi, Y., Fung, C. C., Wong, M. K. Y., Wu, S. (2014). Spike frequency adaptation implements anticipative tracking in continuous attractor neural networks. NeurIPS, 505.

2.2.4 其他应用

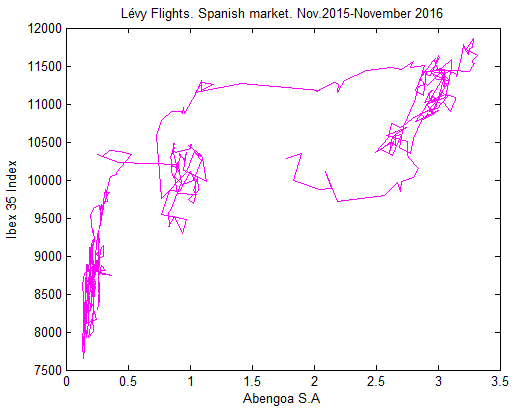

比如,自来水龙头滴水时,两滴水滴之间的时差属于莱维飞行;健康心脏两次跳动的间隙,甚至连股票市场的走势都是莱维飞行。

比如,下面这张图是西班牙的某个股票价格以及西班牙股指之间的关系——

最后,别以为人类行为能逃脱莱维飞行的支配。人类在旅游和购物时的轨迹也属于莱维飞行。没想到血拼的剁手党和乱飞的苍蝇是一样一样的吧。

3. 莱维过程(Lévy process)

- 参考文献

wiki: Lévy distribution

wiki: Lévy flight

wiki: Lévy flight foraging hypothesis

苍蝇为啥难打?原来它们用了高等数学的风骚走位

苍蝇为什么难打的神经机制找到了

Bansal, Shweta, Bryan T. Grenfell, and Lauren Ancel Meyers. “When individual behaviour matters: homogeneous and network models in epidemiology.” Journal of the Royal Society Interface 4.16 (2007): 879-891.

Bartumeus, F., da Luz, M. G. E., Viswanathan, G. M. & Catalan, J. Animal search strategies: a quantitative random-walk analysis. Ecology 86, 3078–3087 (2005).

Brockmann, D., Hufnagel, L. & Geisel, T. The scaling laws of human travel. Nature 439, 462–465 (2006).

Humphries, N. E.; Weimerskirch, H.; Queiroz, N.; Southall, E. J.; Sims, D. W. (23 April 2012). “Foraging success of biological Levy flights recorded in situ”. Proceedings of the National Academy of Sciences. 109 (19): 7169–7174.

Ornes, Stephen. “Foraging flights.” Proceedings of the National Academy of Sciences 110.9 (2013): 3202-3204.

Reynolds, Andy M., and Mark A. Frye. “Free-flight odor tracking in Drosophila is consistent with an optimal intermittent scale-free search.” PloS one 2.4 (2007): e354.

Viswanathan, G.M.; Raposo, E.P.; da Luz, M.G.E. (September 2008). “Lévy flights and superdiffusion in the context of biological encounters and random searches”. Physics of Life Reviews. 5 (3): 133–150.

Sims, David W.; Southall, Emily J.; Humphries, Nicolas E.; Hays, Graeme C.; Bradshaw, Corey J. A.; Pitchford, Jonathan W.; James, Alex; Ahmed, Mohammed Z.; Brierley, Andrew S.; Hindell, Mark A.; Morritt, David; Musyl, Michael K.; Righton, David; Shepard, Emily L. C.; Wearmouth, Victoria J.; Wilson, Rory P.; Witt, Matthew J.; Metcalfe, Julian D. (2008). “Scaling laws of marine predator search behaviour”. Nature. 451 (7182): 1098–1102.

Shlesinger, M. F., Zaslavsky, G. M. & Klafter, J. Strange kinetics. Nature 363, 31–37 (1993).

Takahashi, Hisanao, et al. “Analyzing the house fly’s exploratory behavior with autoregression methods.” Journal of the Physical Society of Japan 77.8 (2008): 084802-084802.