Security ❀ DNS协议常见DOS攻击详解

文章目录

- 1. DNS协议基础概述

- 2. DNS报文详解

-

- 2.1. DNS Request 请求包

- 2.2. DNS Reply 响应包

- 3. DNS Request Flood

-

- 3.1. 攻击原理

- 3.2. 防护方法

-

- 3.2.1. TC源认证

- 3.2.2. 被动防御

- 3.2.3. CNAME防护模式

- 3.2.4. *CANME类型解析过程**

- 4. DNS Reply Flood

-

- 4.1. 攻击原理

- 4.2. 防护方法

- 5. DNS 反射攻击

-

- 5.1. 攻击原理

- 5.2. 防护方法

- 6. DNS 缓存投毒

-

- 6.1. 攻击原理

- 6.2. 防护方法

- 7. 总结

1. DNS协议基础概述

DNS - Domain Name System 域名解析服务,提供客户端域名解析服务,将域名解析成网络上能够访问的IP地址。

参考文档:Linux系统DNS服务部署参考

2. DNS报文详解

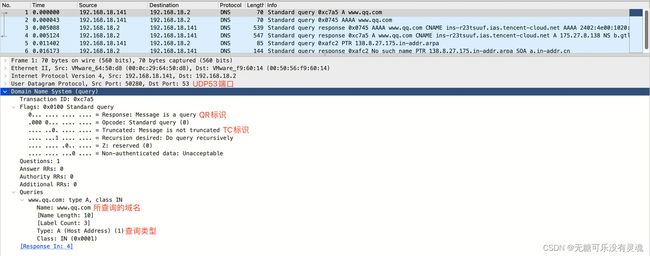

2.1. DNS Request 请求包

Client发送请求到Server侧,请求某个域名的解析IP地址。

- QR标识位:为0代表为DNS请求,为1代表DNS响应;

- TC标识位:表示“可截断的”。如果使用UDP时,当应答报文超过512字节时,只返回前512个字节;

通常情况下,DNS查询都是使用UDP查询,UDP提供无连接服务器,查询速度快,可降低服务器的负载。当客户端发送DNS请求,并且返回响应中TC位设置为1时,就意味着响应的长度超过512个字节,而仅返回前512个字节。这种情况下,客户端通常采用TCP重发原来的查询请求,并允许返回的响应报文超过512个字节。直白点说,就是UDP报文的最大长度为512字节,而TCP则允许报文长度超过512字节。当DNS查询超过512字节时,协议的TC标志位会置1,这时则使用TCP发送。

- Queries:请求域名与请求类型,常见类型有A、AAAA、CNAME、NS、MX等。

2.2. DNS Reply 响应包

Server侧收到Client请求后,做出域名解析的回应报文。

- TTL:客户端保留该解析资源记录的时间,上图为5s;

- TYPE:DNS解析类型,常见类型有A、AAAA、CNAME、NS、MX等。

3. DNS Request Flood

3.1. 攻击原理

黑客控制僵尸网络向DNS服务器发送大量的不存在的域名解析请求,消耗解析资源,直至服务器无法正常响应合理的解析请求。

3.2. 防护方法

3.2.1. TC源认证

(TC标识位作用参考本文2.1章节内容)当DNS请求达到设置防护的阈值时,开启TC位源认证,当新的一个DNS请求到达时,防护设备修改TC=1,并返回到Client,使得Client使用TCP连接请求DNS域名解析操作,此时防护设备与Client进行三次握手,Client发送SYN到防护设备,防护设备将Client IP加白并且返回错误序列号,Client触发TCP机制发送RST,且重新发送SYN连接三次握手,此时由于加白,报文直接转发到DNS服务器侧,此时建立三次握手成功,可正常请求。

- 优点:避免无效不合理域名的请求,同时可防止无效IP的地址发送DNS请求(无效IP无法发送TCP连接);

- 缺点:部分Client无法使用TCP连接请求DNS解析(多适用于客户端是浏览器的解析请求),无法防止肉机多点请求(肉机可以正常发送TCP连接)。

3.2.2. 被动防御

当DNS请求达到设置的防护阈值时,去掉修改TC=1的机制,直接丢弃新收到第一个DNS请求包并同时记录其HASH值(通常为报文三元组信息和时间戳),查看是否会重新发送(DNS重传机制),若重传的报文可以命中前面保存的HASH值和时间戳,则正常转发并提供解析。

- 优点:适用于攻击源不断变化的DNS请求攻击手段,对客户端的类型并无任何限制;

- 缺点:会产生丢包现象,但属于合理丢包。

3.2.3. CNAME防护模式

此防护需要理解CNAME类型的使用方法。当DNS请求达到设置的防护阈值时,防护设备使用CNAME类型指定Client请求某个域名的别名,若Client继续请求该域名的别名解析地址,则通过源认证且重新使用CNAME类型指定为正确的域名(即正常请求的域名),且后续某个时间段内不在进行拦截(类比会话保持效果)。

- 优点:可以防护较多场景下的DNS请求Flood攻击;

- 缺点:解析多了两次CNAME别名解析,整体解析耗时更久。

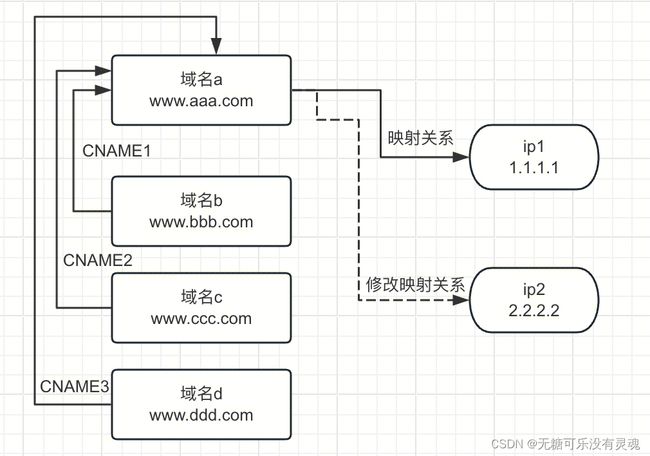

3.2.4. CANME类型解析过程*

CNAME解析类型解释:域名b、c、d分别为域名a的别名1、2、3,当解析域名d时,域名d返回解析结果会携带CNAME类型为域名a,域名a解析类型为A类型,解析IP为1.1.1.1,若需要替换解析IP,只需要将域名a的映射IP 1.1.1.1替换为2.2.2.2即可,其他CNAME域名均不需要进行修改(具体可参考本文2.2章节请求包图例中的CNAME类型)。

4. DNS Reply Flood

4.1. 攻击原理

黑客控制僵尸网络机器发出大量的伪造DNS Reply报文,由于UDP协议为无连接状态的,DNS服务器收到大量Reply报文时,无论有没有发出过解析请求,都会对这些Reply作出处理动作,导致资源消耗巨大而影响到正常服务功能。

4.2. 防护方法

当达到防护阈值时,开启源认证功能,防护设备构造Query ID和源端口的DNS请求包,若Client正常返回Reply包,则认证通过(伪造源无法回复Reply),短时间内不再拦截此IP。

5. DNS 反射攻击

DNS反射攻击属于DNS Reply Flood的一种变异方式,属于更高级的DNS Reply Flood。

5.1. 攻击原理

黑客将自己的SIP伪造成被攻击目标的IP地址,然后向一系列网络中开放的DNS服务器发送大量的查询请求,通过伪造DNS请求报文的SIP控制DNS回应流量的流向,引导到被攻击的目标,导致其发生网络拥塞从而产生拒绝服务现象。

5.2. 防护方法

反射攻击的DNS请求均为合理请求,而DNS Reply也全部为真实报文,因此源认证方式就无法进行防护了。此时可以借鉴防火墙的会话表机制,利用DNS交互过程中Request报文首包建立会话机制来做防护手段。防护设备设置会话检查机制,使用五元组校验DNS请求,若匹配成功则允许通过,反之丢弃;

会话检查之后可以结合限速机制来约束流量拥塞,常见的有两种:

- 限速流量TOP的域名请求;

- 限速流量TOP的SIP。

6. DNS 缓存投毒

6.1. 攻击原理

DNS缓存服务器并不需要知道IP和域名的映射关系,只需要缓存到Client请求到的授权服务器上的解析记录即可,等到TTL老化时间到达后清理缓存,并重新缓存新的记录,若此时黑客伪造了大量的恶意的DNS Reply报文发送给缓存服务器抢先命中Query ID,导致缓存服务器无意将恶意的域名和IP的映射关系存储到缓存中,当Client再次通过缓存解析时,就会被指向恶意目标。

6.2. 防护方法

仍可以以五元组方式进行防护,防护设备可记录缓存服务器的Query ID等信息,若Reply报文中携带的信息与所记录的信息一致时放行,反之丢弃即可。

7. 总结

常见的DNS DOS防护手段的方法:

- 若攻击源随机且不存在,则推荐使用构造数据包以是否可以触发重传机制进行防护;

- 若攻击源随机且为肉机,则推荐使用五元组方法记录会话,成功匹配的流量方可放行;

- 若攻击源单一则推荐直接进行限制源IP进行防护;

- 若避免被攻击服务影响其他相关服务,则推荐使用限制流量占用TOP服务以降低影响范围。