【二叉树】数据结构——BST二叉树基本概念及算法设计(插入、删除、遍历操作)

二叉树

-

- 一、二叉树基本概念

- 二、二叉树的算法设计

- 1、构建二叉树节点

- 2、插入节点

- 3、删除节点

- 4、遍历二叉树

- 5、层次遍历

一、二叉树基本概念

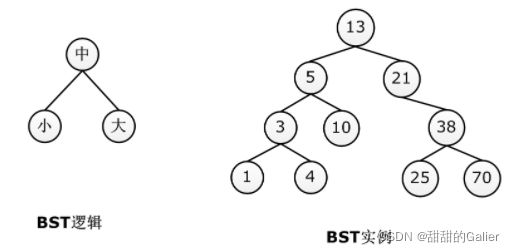

二叉树的其中一个重要应用,是提供一种快速查找数据的方法,即:将数据节点按照某种规律形成一棵二叉树,然后利用二叉树特殊的逻辑结构减少搜索数据的次数,提高查找的效率。

这种按照某种规律构建,用来提高搜索性能的二叉树,被称为搜索二叉树(Binary Search Tree),即BST。

具体而言,二叉树提高搜索效率的秘诀在于:按照“小-中-大”(当然“大-中-小”也是一样的)的规律来存储数据,即对于任意一个节点,都可以明确找到其值大于或等于其左孩子节点,且小于或等于其右孩子节点。如下图所示:

比如需要用二叉树储存整个年级的数学成绩

由于树中所有的节点均满足“小-中-大”的规律,因此当从根开始查找某个节点时速度比顺序查找要快得多,比如要找节点38,当发现38大于根节点13后,就可以确定13的左子树一定没有38,这就去掉了半边子树的节点。

因此,二叉搜索树又被称为二叉排序树、二叉查找树。

实际上,对于一棵二叉树而言,其搜索节点的时间复杂度,最糟糕的情形是其退化为链表,最乐观的情形是完美或完全二叉树,那么其搜索时间复杂度就是介于:

最差:T(n)=O(n)

最优:T(n)=O(log2n)

二、二叉树的算法设计

1、构建二叉树节点

struct node

{

//数据域

datatype data;

//指针域

struct node * Lchild;//指向左孩子指针

struct node * Rchild;//指向右孩子指针

};

2、插入节点

对于BST而言,插入一个节点主要是要保持其“小-中-大”的逻辑不变,因此插入的节点的逻辑可以从根节点开始,一步步寻找新节点的“最终归宿”,比如在如下BST中,要插入新节点16,最终应该插入到节点17的左孩子处。

在实现插入算法的时候,由于树状结构本身是递归的,因此可以使用递归函数更优雅地实现插入算法。如下:

情况①:

第一次插入节点给这个二叉树,二叉树是空的,则直接把Root根指针指向新节点

struct node *Root=NULL;

Root = bstInsert(Root,25);

对应插入代码为:

if(root == NULL)

return new;

情况②:

非第一次插入节点

递进深入二叉树

递进的条件:

只要节点的Lchild或Rchild不为NULL 则以下一个节点作为根 继续深入

回归的条件:

到了 尾巴为NULL 同时满足大小关系条件 则返回当前节点地址

// 将新数据data(以整型为例),插入到二叉搜索树root中

// 插入节点后,返回新的BST的根

node *bstInsert(node *root, int data)

{

// 准备好新节点,并将数据填入其中

node *new = (node *)malloc(sizeof(node));

new->data = data;

new->lchild = NULL;

new->rchild = NULL;

// 若此时BST为空,则new称为二叉树的根节点

if(root == NULL)

return new;//只要满足这个条件就开始回归

// 若新节点比根节点小,那么新节点应该插入左子树中

// 至于插入到左子树的具体什么位置就不用管了,直接递归即可

if(data < root->data)

root->lchild = bstInsert(root->lchild, data);//左递进

// 若新节点比根节点大,那么新节点应该插入右子树中

// 至于插入到右子树的具体什么位置就不用管了,直接递归即可

else if(data > root->data)

root->rchild = bstInsert(root->rchild, data);//右

// 若已存在,则不处理

else

{

printf("%d已存在\n", data);

}

free(new);

return root;

}

3、删除节点

(1)删除一个BST的节点要比插入困难一点,但同样是要遵循一个原则,即:删除节点后仍然要保持“小-中-大”的逻辑关系。

(2)假设要删除的节点是x,大体思路如下:

- 若要删除的节点小于根节点,则递归地在左子树中删除x

- 若要删除的节点大于根节点,则递归地在右子树中删除x

若要删除的节点恰好就是根节点,则分如下几种情况:

- 根节点若有左子树,则用左子树中最大的节点max替换根节点,并在左子树中递归删除max

- 否则,若有右子树,则用右子树中最小的节点min替换根节点,并在右子树中递归删除min

- 否则,直接删除根节点

(3)举个例子

以下图为例,假设在一棵二叉树中要删除节点15,在找到节点之后,判断其有左子树,那么就沿着其左子树找到最右下角(最大)的节点19,替换要删除的节点15,然后再将多余的节点19删掉:

(4)示例代码

// 将数据(以整型为例)data从二叉树中删除

// 并返回删除之后的二叉树的根

node *bstRemove(node *root, int data)

{

if(root == NULL)

return NULL;

// 若data小于根节点,则递归地在左子树中删除它

if(data < root->data)

root->lchild = bstRemove(root->lchild, data);

// 若data大于根节点,则递归地在右子树中删除它

else if(data > root->data)

root->rchild = bstRemove(root->rchild, data);

// 若data恰好就是根节点,则分如下几种情况:

else

{

// a. 根节点若有左子树,则用左子树中最大的节点max替换根节点

// 并在左子树中递归删除max

if(root->lchild != NULL)

{

node *max;

for(max=root->lchild; max->rchild!=NULL;

max=max->rchild);

root->data = max->data;

root->lchild = bstRemove(root->lchild, max->data);

}

// b. 否则,若有右子树,则用右子树中最小的节点min替换根节点

// 并在右子树中递归删除min

else if(root->rchild != NULL)

{

node *tmp;

for(tmp=root->rchild; tmp->lchild!=NULL;

tmp=tmp->lchild);

root->data = tmp->data;

root->rchild = bstRemove(root->rchild, tmp->data);

}

// c. 否则,直接删除根节点

else

{

free(root);

return NULL;

}

}

return root;

}

(5)总结

- 先递进的找到待删除节点

- 根据找到待删除节点分析其三种情况 有左子树—优先找到左子树最大数的节点 只有右子树,从右子树中找到最小的那个数的节点

待删除节点时叶子–直接删除—开始回归 - 如果上面的红色部分情况 找到了左子树中最大 或找了右子树最小的 拿这个数替换掉待删除节点的树

- 把找到的这个替换的节点作为新的待删除节点,重复上面步骤直到满足回归条件

4、遍历二叉树

// 前序遍历

void preOrder(node *root)

{

//1 空树 2 遇到一个度为0/1的节点 ---- 回归条件

if(root == NULL)

return;

// 先访问根节点

printf("%d", root->data);

// 再依次使用前序算法,遍历其左、右子树 --- 递进

preOrder(root->lchild);

preOrder(root->rchild);

}

// 中序遍历

void inOrder(node *root)

{

if(root == NULL)

return;

// 先访问左子树

inOrder(root->lchild);

// 再访问根节点

printf("%d", root->data);

// 再访问右子树

inOrder(root->rchild);

}

// 后序遍历

void postOrder(node *root)

{

if(root == NULL)

return;

// 先依次使用后序算法,遍历其左、右子树

postOrder(root->lchild);

postOrder(root->rchild);

// 再访问根节点

printf("%d", root->data);

}

5、层次遍历

对于按层遍历,则需要借助队列来达到这一目的。具体做法是:

-

创建一个队列,并将根节点指针入队

-

判断队列是否为空:

a. 是则退出程序

b. 否则让队头元素出队,并将队头的左右孩子依次入队

c. 循环此步骤

示例代码:

void levelOrder(node *root)

{

if(root == NULL)

return;

// 将根节点入队

linkQueue *q = initQueue();

enQueue(q, root);

node *tmp;

while(!isEmpty(q))

{

// 出队并访问队头

outQueue(q, &tmp);

printf("%d\t", tmp->data);

// 依次将其左右孩子(若有)入队

if(tmp->lchild != NULL)

enQueue(q, tmp->lchild);

if(tmp->rchild != NULL)

enQueue(q, tmp->rchild);

}

printf("\n");

}