- C++11堆操作深度解析:std::is_heap与std::is_heap_until原理解析与实践

文章目录堆结构基础与函数接口堆的核心性质函数签名与核心接口std::is_heapstd::is_heap_until实现原理深度剖析std::is_heap的验证逻辑std::is_heap_until的定位策略算法优化细节代码实践与案例分析基础用法演示自定义比较器实现最小堆检查边缘情况处理性能分析与实际应用时间复杂度对比典型应用场景与手动实现的对比注意事项与最佳实践迭代器要求比较器设计C++标

- 什么是证书吊销列表?CRL 解释

WoTrusSSL

sslhttps

数字证书是安全在线互动的支柱,用于验证身份和确保加密通信。但是,当这些证书被盗用或滥用时,必须立即撤销它们以维持信任。这就是证书撤销列表(CRL)的作用所在。CRL由证书颁发机构(CA)维护,对于识别和撤销已撤销的证书,防止其造成危害至关重要。在本指南中,我们将探讨什么是CRL、它们如何运作以及为什么它们对网络安全至关重要。什么是证书吊销列表(CRL)?证书吊销列表(CRL)是证书颁发机构(CA)

- k8s:安装 Helm 私有仓库ChartMuseum、helm-push插件并上传、安装Zookeeper

云游

dockerhelmhelm-push

ChartMuseum是Kubernetes生态中用于存储、管理和发布HelmCharts的开源系统,主要用于扩展Helm包管理器的功能核心功能集中存储:提供中央化仓库存储Charts,支持版本管理和权限控制。跨集群部署:支持多集群环境下共享Charts,简化部署流程。离线部署:适配无网络环境,可将Charts存储在本地或局域网内。HTTP接口:通过HTTP协议提供服务,用户

- Guava LoadingCache

sqyaa.

java并发编程Java知识jvm缓存guava

LoadingCache是GoogleGuava库提供的一个高级缓存实现,它通过自动加载机制简化了缓存使用模式。核心特性自动加载机制当缓存未命中时,自动调用指定的CacheLoader加载数据线程安全:并发请求下,相同key只会加载一次灵活的过期策略支持基于写入时间(expireAfterWrite)和访问时间(expireAfterAccess)的过期可设置最大缓存大小,基于LRU策略淘汰丰富的

- JavaScript 树形菜单总结

Auscy

microsoft

树形菜单是前端开发中常见的交互组件,用于展示具有层级关系的数据(如文件目录、分类列表、组织架构等)。以下从核心概念、实现方式、常见功能及优化方向等方面进行总结。一、核心概念层级结构:数据以父子嵌套形式存在,如{id:1,children:[{id:2}]}。节点:树形结构的基本单元,包含自身信息及子节点(若有)。展开/折叠:子节点的显示与隐藏切换,是树形菜单的核心交互。递归渲染:因数据层级不固定,

- 冒泡、选择、插入排序:三大基础排序算法深度解析(C语言实现)

xienda

算法排序算法数据结构

在算法学习道路上,排序算法是每位程序员必须掌握的基石。本文将深入解析冒泡排序、选择排序和插入排序这三种基础排序算法,通过C语言代码实现和对比分析,帮助读者彻底理解它们的差异与应用场景。算法原理与代码实现1.冒泡排序(BubbleSort)工作原理:通过重复比较相邻元素,将较大元素逐步"冒泡"到数组末尾。voidbubbleSort(intarr[],intn){ for(inti=0;iarr[

- 全面触摸屏输入法设计与实现

长野君

本文还有配套的精品资源,点击获取简介:触摸屏输入法是针对触摸设备优化的文字输入方案,包括虚拟键盘、手写、语音识别和手势等多种输入方式。本方案通过提供主程序文件、用户手册、界面截图、示例图、说明文本和音效文件,旨在为用户提供一个完整的、多样的文字输入体验。开发者通过持续优化算法和用户界面,使用户在无物理键盘环境下也能高效准确地进行文字输入。1.触摸屏输入法概述简介在现代信息技术飞速发展的今天,触摸屏

- LeetCode 148. 排序链表:归并排序的细节解析

进击的小白菜

2025Top100详解leetcode链表算法

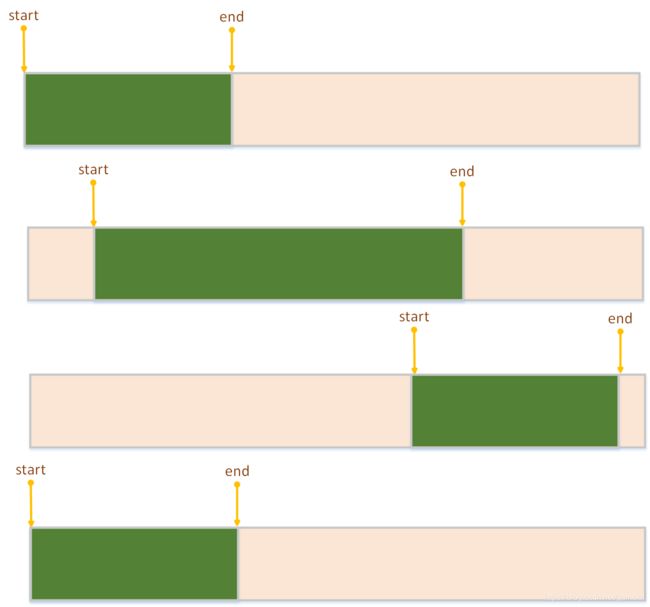

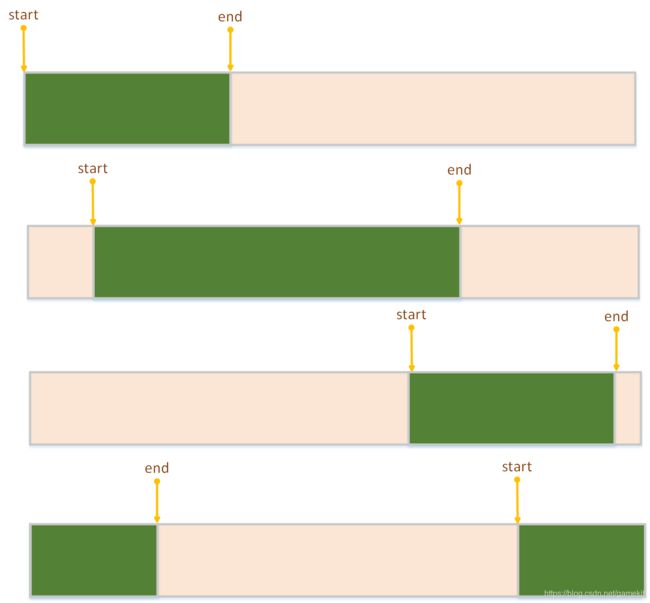

文章目录题目描述一、方法思路:归并排序的核心步骤二、关键实现细节:快慢指针分割链表1.快慢指针的初始化问题2.为什么选择`fast=head.next`?示例1:链表长度为偶数(`1->2->3->4`)三、完整代码实现四、复杂度分析五、总结题目描述LeetCode148题要求对链表进行排序,时间复杂度需为O(nlogn),且空间复杂度为O(logn)。由于链表的特殊结构(无法随机访问),归并排序

- 前端项目架构设计要领

1.架构设计的核心目标在设计前端项目架构时,核心目标是模块化、可维护、可扩展、可测试,以及开发效率的最大化。这些目标可以通过以下几个方面来实现:组件化:将UI功能封装为可复用的组件。模块化:将业务逻辑分解为独立的模块或服务。自动化构建与部署:实现自动化构建、测试和部署流程,减少人为操作的错误。代码规范化与检查:确保团队协作时,代码风格和质量一致。2.项目目录结构设计一个清晰合理的目录结构对大型项目

- 精通Canvas:15款时钟特效代码实现指南

烟幕缭绕

本文还有配套的精品资源,点击获取简介:HTML5的Canvas是一个用于绘制矢量图形的API,通过JavaScript实现动态效果。本项目集合了15种不同的时钟特效代码,帮助开发者通过学习绘制圆形、线条、时间更新、旋转、颜色样式设置及动画效果等概念,深化对Canvas的理解和应用。项目中的CSS文件负责时钟的样式设定,而JS文件则包含实现各种特效的逻辑,通过不同的函数或类处理时间更新和动画绘制,提

- 高效批量单词翻译工具的设计与应用

本文还有配套的精品资源,点击获取简介:在信息技术飞速发展的今天,批量单词翻译工具通过计算机的数据处理能力,大大提高了语言学习和文字处理的效率。用户通过简单输入单词列表到一个文本文件,并运行翻译程序,即可获得翻译结果并保存至指定文件。该工具集成了内置或外部翻译引擎,利用自然语言处理技术实现快速准确的翻译,并可能提供词性识别等附加功能。尽管机器翻译无法完全取代人工校对,但它为用户提供了一种高效的翻译解

- Android 开源组件和第三方库汇总

gyyzzr

AndroidAndroid开源框架

转载1、github排名https://github.com/trending,github搜索:https://github.com/search2、https://github.com/wasabeef/awesome-android-ui目录UIUI卫星菜单节选器下拉刷新模糊效果HUD与Toast进度条UI其它动画网络相关响应式编程地图数据库图像浏览及处理视频音频处理测试及调试动态更新热更新

- ARM嵌入式可编程控制器技术开发

拉勾科研工作室

arm开发

PLC自动化设计|毕业设计指导|工业自动化解决方案✨专业领域:PLC程序设计与调试工业自动化控制系统HMI人机界面开发工业传感器应用电气控制系统设计工业网络通信擅长工具:西门子S7系列PLC编程三菱/欧姆龙PLC应用触摸屏界面设计电气CAD制图工业现场总线技术自动化设备调试主要内容:PLC控制系统设计工业自动化方案规划电气原理图绘制控制程序编写与调试毕业论文指导毕业设计题目与程序设计✅具体问题可以

- 理解TCP连接中的进程阻塞与CPU调度机制

109702008

编程#C语言网络tcp/ip网络人工智能

引言在计算机网络通信中,TCP连接的建立是一个经典的三次握手过程。当用户调用connect()函数发起连接时,内核会发送SYN报文并等待对方的SYN-ACK响应。此时,调用进程通常会进入阻塞状态,暂停执行直至连接成功或超时。这一机制看似简单,但其背后的内核实现却涉及进程调度、等待队列管理和CPU资源分配等复杂操作。本文将深入探讨阻塞状态的实现原理,并解析CPU在进程阻塞期间的行为。一、进程阻塞的实

- 基于链家网的二手房数据采集清洗与可视化分析

Mint_Datazzh

项目selenium网络爬虫

个人学习内容笔记,仅供参考。项目链接:https://gitee.com/rongwu651/lianjia原文链接:基于链家网的二手房数据采集清洗与可视化分析–笔墨云烟研究内容该课题的主要目的是通过将二手房网站上的存量与已销售房源,构建一个二手房市场行情情况与房源特点的可视化平台。该平台通过HTML架构和Echarts完成可视化的搭建。因此,该课题的主要研究内容就是如何利用相关技术设计并实现这样

- 算法学习笔记:17.蒙特卡洛算法 ——从原理到实战,涵盖 LeetCode 与考研 408 例题

在计算机科学和数学领域,蒙特卡洛算法(MonteCarloAlgorithm)以其独特的随机抽样思想,成为解决复杂问题的有力工具。从圆周率的计算到金融风险评估,从物理模拟到人工智能,蒙特卡洛算法都发挥着不可替代的作用。本文将深入剖析蒙特卡洛算法的思想、解题思路,结合实际应用场景与Java代码实现,并融入考研408的相关考点,穿插图片辅助理解,帮助你全面掌握这一重要算法。蒙特卡洛算法的基本概念蒙特卡

- Python之七彩花朵代码实现

PlutoZuo

Pythonpython开发语言

Python之七彩花朵代码实现文章目录Python之七彩花朵代码实现下面是一个简单的使用Python的七彩花朵。这个示例只是一个简单的版本,没有很多高级功能,但它可以作为一个起点,你可以在此基础上添加更多功能。importturtleastuimportrandomasraimportmathtu.setup(1.0,1.0)t=tu.Pen()t.ht()colors=['red','skybl

- Leetcode 3604. Minimum Time to Reach Destination in Directed Graph

Espresso Macchiato

leetcode笔记leetcode3604leetcodemediumleetcode双周赛160BFS广度优先遍历最优路径

Leetcode3604.MinimumTimetoReachDestinationinDirectedGraph1.解题思路2.代码实现题目链接:3604.MinimumTimetoReachDestinationinDirectedGraph1.解题思路这一题思路上就是一个广度优先遍历,我们不断考察当前时间点以及位置的情况下,下一个点可行的位置,然后考察最近的时间点能够到达的位置,遍历全部可能

- vue keep-alive标签的运用

keep-alive,想必大家都不会很陌生,在一些选项卡中会使用到。其实,它的作用大概就是把组件的数据给缓存起来。比如果我有一个选项卡,标签一,标签二,标签三。现在,我需要实现,当我在标签一的表单中输入内容后,点击标签二,再回到标签一,表单的内容依然存在。如果按以往的做法,不使用keep-alive,那是不能实现的。然而,我们只需要在选项卡的内容最外层包一个keep-alive标签即可。但这儿有一

- Redis Sentinel(哨兵) 和 Redis Cluster(集群)

G丶AEOM

八股普通学习区Redisredis数据库缓存

哨兵机制和集群有什么区别Redis集群主要有两种,一种是RedisSentinel哨兵集群,一种是RedisCluster。主从集群,包括一个Master和多个Slave节点,Master负责数据的读写,Slave负责数据的读取,Master上收到的数据变更会同步到Slave节点上实现数据同步,但不提供容错和恢复,在Master宕机时不会选出新的Master,导致后续客户端所有写请求直接失败。所以

- php SPOF

贵哥的编程之路(热爱分享 为后来者)

PHP语言经典程序100题php开发语言

1.什么是单点故障(SPOF)?单点故障指的是系统中某个组件一旦失效,整个系统或服务就会不可用。常见的单点有:数据库、缓存、Web服务器、负载均衡、网络设备等。2.常见单点故障场景只有一台数据库服务器,宕机后所有业务不可用只有一台Redis缓存,挂掉后缓存全部失效只有一台Web服务器,挂掉后网站无法访问只有一个负载均衡节点,挂掉后流量无法分发只有一条网络链路,断开后所有服务失联3.消除单点故障的主

- php 高并发下日志量巨大,如何高效采集、存储、分析

贵哥的编程之路(热爱分享 为后来者)

PHP语言经典程序100题php开发语言

1.问题背景高并发系统每秒产生大量日志(如访问日志、错误日志、业务日志等)。单机写入、存储、分析能力有限,容易成为瓶颈。需要支持实时采集、分布式存储、快速检索与分析。2.主流架构方案一、分布式日志采集架构[应用服务器(PHP等)]|v[日志采集Agent(如Filebeat、Fluentd、Logstash)]|v[消息队列/缓冲(如Kafka、Redis、RabbitMQ)]|v[日志存储(如E

- 霍夫变换(Hough Transform)算法原来详解和纯C++代码实现以及OpenCV中的使用示例

点云SLAM

算法图形图像处理算法opencv图像处理与计算机视觉算法直线提取检测目标检测霍夫变换算法

霍夫变换(HoughTransform)是一种经典的图像处理与计算机视觉算法,广泛用于检测图像中的几何形状,例如直线、圆、椭圆等。其核心思想是将图像空间中的“点”映射到参数空间中的“曲线”,从而将形状检测问题转化为参数空间中的峰值检测问题。一、霍夫变换基本思想输入:边缘图像(如经过Canny边缘检测)输出:一组满足几何模型的形状(如直线、圆)关键思想:图像空间中的一个点→参数空间中的一个曲线参数空

- kube-scheduler 抢占机制

分享放大价值

kubernetes源码分析kuberneteskube-scheduler抢占

当pod调度失败后,会在PostFilter扩展点执行抢占流程,下面分析相关的代码实现抢占接口//PodNominatorabstractsoperationstomaintainnominatedPods.typePodNominatorinterface{//将pod加入抢占成功的node中AddNominatedPod(pod*PodInfo,nodeNamestring)//将pod从no

- Shader面试题100道之(81-100)

还是大剑师兰特

#Shader综合教程100+大剑师shader面试题shader教程

Shader面试题(第81-100题)以下是第81到第100道Shader相关的面试题及答案:81.Unity中如何实现屏幕空间的热扭曲效果(HeatDistortion)?热扭曲效果可以通过GrabPass抓取当前屏幕图像,然后在片段着色器中使用噪声或动态UV偏移模拟空气扰动,再结合一个透明通道控制扭曲强度来实现。82.Shader中如何实现物体轮廓高亮(OutlineHighlight)?轮廓

- python中 @注解 及内置注解 的使用方法总结以及完整示例

慧一居士

Pythonpython

在Python中,装饰器(Decorator)使用@符号实现,是一种修改函数/类行为的语法糖。它本质上是一个高阶函数,接受目标函数作为参数并返回包装后的函数。Python也提供了多个内置装饰器,如@property、@staticmethod、@classmethod等。一、核心概念装饰器本质:@decorator等价于func=decorator(func)执行时机:在函数/类定义时立即执行装饰

- 计算机网络技术

CZZDg

计算机网络

目录一.网络概述1.网络的概念2.网络发展是3.网络的四要素4.网络功能5.网络类型6.网络协议与标准7.网络中常见的概念8.网络拓补结构二.网络模型1.分层思想2.OSI七层模型3.TCP/IP五层模型4.数据的封装与解封装过程三.IP地址1.进制转换2.IP地址定义3.IP地址组成成分4.IP地址分类5.地址划分6、相关概念一.网络概述1.网络的概念两个主机通过传输介质和通信协议实现通信和资源

- EasyCwmp源码分析与接口实现详解:深入理解源码架构,掌握核心接口

EasyCwmp源码分析与接口实现详解:深入理解源码架构,掌握核心接口去发现同类优质开源项目:https://gitcode.com/在开源项目中,寻找一款能够提升开发效率、简化流程的工具是每个开发者的追求。今天,我们要介绍的这款开源项目EasyCwmp,正是为了帮助开发者深入了解源码架构,掌握核心接口实现,从而加速项目开发进程。以下是关于EasyCwmp源码分析与接口实现详解的项目推荐文章。项目

- 基于Python的健身数据分析工具的搭建流程day1

weixin_45677320

python开发语言数据挖掘爬虫

基于Python的健身数据分析工具的搭建流程分数据挖掘、数据存储和数据分析三个步骤。本文主要介绍利用Python实现健身数据分析工具的数据挖掘部分。第一步:加载库加载本文需要的库,如下代码所示。若库未安装,请按照python如何安装各种库(保姆级教程)_python安装库-CSDN博客https://blog.csdn.net/aobulaien001/article/details/133298

- 小林渗透入门:burpsuite+proxifier抓取小程序流量

ξ流ぁ星ぷ132

小程序web安全安全性测试网络安全安全

目录前提:代理:proxifier:步骤:bp证书安装bp设置代理端口:proxifier设置规则:proxifier应用规则:结果:前提:在介绍这两个工具具体实现方法之前,有个很重要的技术必须要大概了解才行---代理。代理:个人觉得代理,简而言之,就是在你和服务器中间的一个中间人,来转达信息。那为什么要代理呢,因为这里的burpsuite要抓包,burpsuite只有做为中间代理人才可以进行拦截

- web报表工具FineReport常见的数据集报错错误代码和解释

老A不折腾

web报表finereport代码可视化工具

在使用finereport制作报表,若预览发生错误,很多朋友便手忙脚乱不知所措了,其实没什么,只要看懂报错代码和含义,可以很快的排除错误,这里我就分享一下finereport的数据集报错错误代码和解释,如果有说的不准确的地方,也请各位小伙伴纠正一下。

NS-war-remote=错误代码\:1117 压缩部署不支持远程设计

NS_LayerReport_MultiDs=错误代码

- Java的WeakReference与WeakHashMap

bylijinnan

java弱引用

首先看看 WeakReference

wiki 上 Weak reference 的一个例子:

public class ReferenceTest {

public static void main(String[] args) throws InterruptedException {

WeakReference r = new Wea

- Linux——(hostname)主机名与ip的映射

eksliang

linuxhostname

一、 什么是主机名

无论在局域网还是INTERNET上,每台主机都有一个IP地址,是为了区分此台主机和彼台主机,也就是说IP地址就是主机的门牌号。但IP地址不方便记忆,所以又有了域名。域名只是在公网(INtERNET)中存在,每个域名都对应一个IP地址,但一个IP地址可有对应多个域名。域名类型 linuxsir.org 这样的;

主机名是用于什么的呢?

答:在一个局域网中,每台机器都有一个主

- oracle 常用技巧

18289753290

oracle常用技巧 ①复制表结构和数据 create table temp_clientloginUser as select distinct userid from tbusrtloginlog ②仅复制数据 如果表结构一样 insert into mytable select * &nb

- 使用c3p0数据库连接池时出现com.mchange.v2.resourcepool.TimeoutException

酷的飞上天空

exception

有一个线上环境使用的是c3p0数据库,为外部提供接口服务。最近访问压力增大后台tomcat的日志里面频繁出现

com.mchange.v2.resourcepool.TimeoutException: A client timed out while waiting to acquire a resource from com.mchange.v2.resourcepool.BasicResou

- IT系统分析师如何学习大数据

蓝儿唯美

大数据

我是一名从事大数据项目的IT系统分析师。在深入这个项目前需要了解些什么呢?学习大数据的最佳方法就是先从了解信息系统是如何工作着手,尤其是数据库和基础设施。同样在开始前还需要了解大数据工具,如Cloudera、Hadoop、Spark、Hive、Pig、Flume、Sqoop与Mesos。系 统分析师需要明白如何组织、管理和保护数据。在市面上有几十款数据管理产品可以用于管理数据。你的大数据数据库可能

- spring学习——简介

a-john

spring

Spring是一个开源框架,是为了解决企业应用开发的复杂性而创建的。Spring使用基本的JavaBean来完成以前只能由EJB完成的事情。然而Spring的用途不仅限于服务器端的开发,从简单性,可测试性和松耦合的角度而言,任何Java应用都可以从Spring中受益。其主要特征是依赖注入、AOP、持久化、事务、SpringMVC以及Acegi Security

为了降低Java开发的复杂性,

- 自定义颜色的xml文件

aijuans

xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <resources> <color name="white">#FFFFFF</color> <color name="black">#000000</color> &

- 运营到底是做什么的?

aoyouzi

运营到底是做什么的?

文章来源:夏叔叔(微信号:woshixiashushu),欢迎大家关注!很久没有动笔写点东西,近些日子,由于爱狗团产品上线,不断面试,经常会被问道一个问题。问:爱狗团的运营主要做什么?答:带着用户一起嗨。为什么是带着用户玩起来呢?究竟什么是运营?运营到底是做什么的?那么,我们先来回答一个更简单的问题——互联网公司对运营考核什么?以爱狗团为例,绝大部分的移动互联网公司,对运营部门的考核分为三块——用

- js面向对象类和对象

百合不是茶

js面向对象函数创建类和对象

接触js已经有几个月了,但是对js的面向对象的一些概念根本就是模糊的,js是一种面向对象的语言 但又不像java一样有class,js不是严格的面向对象语言 ,js在java web开发的地位和java不相上下 ,其中web的数据的反馈现在主流的使用json,json的语法和js的类和属性的创建相似

下面介绍一些js的类和对象的创建的技术

一:类和对

- web.xml之资源管理对象配置 resource-env-ref

bijian1013

javaweb.xmlservlet

resource-env-ref元素来指定对管理对象的servlet引用的声明,该对象与servlet环境中的资源相关联

<resource-env-ref>

<resource-env-ref-name>资源名</resource-env-ref-name>

<resource-env-ref-type>查找资源时返回的资源类

- Create a composite component with a custom namespace

sunjing

https://weblogs.java.net/blog/mriem/archive/2013/11/22/jsf-tip-45-create-composite-component-custom-namespace

When you developed a composite component the namespace you would be seeing would

- 【MongoDB学习笔记十二】Mongo副本集服务器角色之Arbiter

bit1129

mongodb

一、复本集为什么要加入Arbiter这个角色 回答这个问题,要从复本集的存活条件和Aribter服务器的特性两方面来说。 什么是Artiber? An arbiter does

not have a copy of data set and

cannot become a primary. Replica sets may have arbiters to add a

- Javascript开发笔记

白糖_

JavaScript

获取iframe内的元素

通常我们使用window.frames["frameId"].document.getElementById("divId").innerHTML这样的形式来获取iframe内的元素,这种写法在IE、safari、chrome下都是通过的,唯独在fireforx下不通过。其实jquery的contents方法提供了对if

- Web浏览器Chrome打开一段时间后,运行alert无效

bozch

Webchormealert无效

今天在开发的时候,突然间发现alert在chrome浏览器就没法弹出了,很是怪异。

试了试其他浏览器,发现都是没有问题的。

开始想以为是chorme浏览器有啥机制导致的,就开始尝试各种代码让alert出来。尝试结果是仍然没有显示出来。

这样开发的结果,如果客户在使用的时候没有提示,那会带来致命的体验。哎,没啥办法了 就关闭浏览器重启。

结果就好了,这也太怪异了。难道是cho

- 编程之美-高效地安排会议 图着色问题 贪心算法

bylijinnan

编程之美

import java.util.ArrayList;

import java.util.Collections;

import java.util.List;

import java.util.Random;

public class GraphColoringProblem {

/**编程之美 高效地安排会议 图着色问题 贪心算法

* 假设要用很多个教室对一组

- 机器学习相关概念和开发工具

chenbowen00

算法matlab机器学习

基本概念:

机器学习(Machine Learning, ML)是一门多领域交叉学科,涉及概率论、统计学、逼近论、凸分析、算法复杂度理论等多门学科。专门研究计算机怎样模拟或实现人类的学习行为,以获取新的知识或技能,重新组织已有的知识结构使之不断改善自身的性能。

它是人工智能的核心,是使计算机具有智能的根本途径,其应用遍及人工智能的各个领域,它主要使用归纳、综合而不是演绎。

开发工具

M

- [宇宙经济学]关于在太空建立永久定居点的可能性

comsci

经济

大家都知道,地球上的房地产都比较昂贵,而且土地证经常会因为新的政府的意志而变幻文本格式........

所以,在地球议会尚不具有在太空行使法律和权力的力量之前,我们外太阳系统的友好联盟可以考虑在地月系的某些引力平衡点上面,修建规模较大的定居点

- oracle 11g database control 证书错误

daizj

oracle证书错误oracle 11G 安装

oracle 11g database control 证书错误

win7 安装完oracle11后打开 Database control 后,会打开em管理页面,提示证书错误,点“继续浏览此网站”,还是会继续停留在证书错误页面

解决办法:

是 KB2661254 这个更新补丁引起的,它限制了 RSA 密钥位长度少于 1024 位的证书的使用。具体可以看微软官方公告:

- Java I/O之用FilenameFilter实现根据文件扩展名删除文件

游其是你

FilenameFilter

在Java中,你可以通过实现FilenameFilter类并重写accept(File dir, String name) 方法实现文件过滤功能。

在这个例子中,我们向你展示在“c:\\folder”路径下列出所有“.txt”格式的文件并删除。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

- C语言数组的简单以及一维数组的简单排序算法示例,二维数组简单示例

dcj3sjt126com

carray

# include <stdio.h>

int main(void)

{

int a[5] = {1, 2, 3, 4, 5};

//a 是数组的名字 5是表示数组元素的个数,并且这五个元素分别用a[0], a[1]...a[4]

int i;

for (i=0; i<5; ++i)

printf("%d\n",

- PRIMARY, INDEX, UNIQUE 这3种是一类 PRIMARY 主键。 就是 唯一 且 不能为空。 INDEX 索引,普通的 UNIQUE 唯一索引

dcj3sjt126com

primary

PRIMARY, INDEX, UNIQUE 这3种是一类PRIMARY 主键。 就是 唯一 且 不能为空。INDEX 索引,普通的UNIQUE 唯一索引。 不允许有重复。FULLTEXT 是全文索引,用于在一篇文章中,检索文本信息的。举个例子来说,比如你在为某商场做一个会员卡的系统。这个系统有一个会员表有下列字段:会员编号 INT会员姓名

- java集合辅助类 Collections、Arrays

shuizhaosi888

CollectionsArraysHashCode

Arrays、Collections

1 )数组集合之间转换

public static <T> List<T> asList(T... a) {

return new ArrayList<>(a);

}

a)Arrays.asL

- Spring Security(10)——退出登录logout

234390216

logoutSpring Security退出登录logout-urlLogoutFilter

要实现退出登录的功能我们需要在http元素下定义logout元素,这样Spring Security将自动为我们添加用于处理退出登录的过滤器LogoutFilter到FilterChain。当我们指定了http元素的auto-config属性为true时logout定义是会自动配置的,此时我们默认退出登录的URL为“/j_spring_secu

- 透过源码学前端 之 Backbone 三 Model

逐行分析JS源代码

backbone源码分析js学习

Backbone 分析第三部分 Model

概述: Model 提供了数据存储,将数据以JSON的形式保存在 Model的 attributes里,

但重点功能在于其提供了一套功能强大,使用简单的存、取、删、改数据方法,并在不同的操作里加了相应的监听事件,

如每次修改添加里都会触发 change,这在据模型变动来修改视图时很常用,并且与collection建立了关联。

- SpringMVC源码总结(七)mvc:annotation-driven中的HttpMessageConverter

乒乓狂魔

springMVC

这一篇文章主要介绍下HttpMessageConverter整个注册过程包含自定义的HttpMessageConverter,然后对一些HttpMessageConverter进行具体介绍。

HttpMessageConverter接口介绍:

public interface HttpMessageConverter<T> {

/**

* Indicate

- 分布式基础知识和算法理论

bluky999

算法zookeeper分布式一致性哈希paxos

分布式基础知识和算法理论

BY

[email protected]

本文永久链接:http://nodex.iteye.com/blog/2103218

在大数据的背景下,不管是做存储,做搜索,做数据分析,或者做产品或服务本身,面向互联网和移动互联网用户,已经不可避免地要面对分布式环境。笔者在此收录一些分布式相关的基础知识和算法理论介绍,在完善自我知识体系的同

- Android Studio的.gitignore以及gitignore无效的解决

bell0901

androidgitignore

github上.gitignore模板合集,里面有各种.gitignore : https://github.com/github/gitignore

自己用的Android Studio下项目的.gitignore文件,对github上的android.gitignore添加了

# OSX files //mac os下 .DS_Store

- 成为高级程序员的10个步骤

tomcat_oracle

编程

What

软件工程师的职业生涯要历经以下几个阶段:初级、中级,最后才是高级。这篇文章主要是讲如何通过 10 个步骤助你成为一名高级软件工程师。

Why

得到更多的报酬!因为你的薪水会随着你水平的提高而增加

提升你的职业生涯。成为了高级软件工程师之后,就可以朝着架构师、团队负责人、CTO 等职位前进

历经更大的挑战。随着你的成长,各种影响力也会提高。

- mongdb在linux下的安装

xtuhcy

mongodblinux

一、查询linux版本号:

lsb_release -a

LSB Version: :base-4.0-amd64:base-4.0-noarch:core-4.0-amd64:core-4.0-noarch:graphics-4.0-amd64:graphics-4.0-noarch:printing-4.0-amd64:printing-4.0-noa