网络基础-笔记

1.互联网创始人

互联网之父,指互联网的创始人、发明人,这一美称被先后授予多人,包括:蒂姆·伯纳斯·李(Tim Berners-Lee),温顿·瑟夫Vint Cerf 原名:Vinton Gray "Vint" Cerf 罗伯特·卡恩(Robert Elliot Kahn)等, 所以“互联网之父不是一个人,而是一个群体。

蒂姆·伯纳斯·李

蒂姆·伯纳斯·李(Tim Berners-Lee)爵士(1955年出生于英国)是万维网的发明者,互联网之父,英王功绩勋章(OM)获得者,不列颠帝国勋章(OBE)获得者,英国皇家学会会员,英国皇家工程师学会会员,美国国家科学院院士。1989年3月他正式提出万维网的设想,1990年12月25日,他在日内瓦的欧洲粒子物理实验室里开发出了世界上第一个网页浏览器。他是关注万维网发展的万维网联盟的创始人,并获得世界多国授予的各个荣誉。他最杰出的成就,是把免费万维网的构想推广到全世界,让万维网科技获得迅速的发展,深深改变了人类的生活面貌。

温顿·瑟夫

温顿·瑟夫(Vint Cerf 原名:Vinton Gray "Vint" Cerf )温顿·瑟夫(Vinton G. Cerf)博士

互联网基础协议——TCP/IP协议和互联网架构的联合设计者之一,谷歌全球副总裁、Internet互联网奠基人之一。上世纪70年代,温顿·瑟夫(Vint Cerf)曾经参与互联网的早期开发与建设,并为此获得了“互联网之父”的美誉。

1997年12月,克林顿总统向瑟夫博士和他的同事Robert E. Kahn颁发了美国国家技术奖章,表彰他们对于互联网的创立和发展做出的贡献。2004年,Kahn和瑟夫博士因为他们在互联网协议方面所取得的杰出成就而荣膺美国计算机学会(ACM)颁发的图灵奖(A.M. Turing Award)。有人将图灵奖称为“计算机科学界的诺贝尔奖”。2005年11月,乔治·布什总统向Kahn和瑟夫博士颁发了总统自由勋章,这是美国政府授予其公民的最高民事荣誉。

罗伯特·卡恩

罗伯特・卡恩Robert Elliot Kahn, 现代全球互联网发展史上最著名的科学家之一,TCP/IP协议合作发明者,互联网雏形Arpanet网络系统设计者,“信息高速公路”概念创立人。美国国家工程协会(National Academy of Engineering)成员,美国电气与电子工程师IEEE学会(IEEE)成员,美国人工智能协会(American Association for Artificial Intelligence)成员,美国计算机协会(ACM) 成员,前美国总统科技顾问。罗伯特·卡恩1986年创立美国全国研究创新联合会(CNRI,Corporation for National Research Initiatives)并任主席。CNRI是罗伯特·卡恩于1986年亲自领导创建的,为美国信息基础设施研究和发展提供指导和资金支持的非营利组织,同时也执行IETF的秘书处职能。

2.网络组成

网络是由若干节点和连接这些节点的链路构成,表示诸多对象及其相互联系。

在1999年之前,人们一般认为网络的结构都是随机的。但随着Barabasi和Watts在1999年分别发现了网络的无标度和小世界特性并分别在世界著名的《科学》和《自然》杂志上发表了他们的发现之后,人们才认识到网络的复杂性。 [1]

网络会借助文字阅读、图片查看、影音播放、下载传输、游戏、聊天等软件工具从文字、图片、声音、视频等方面给人们带来极其丰富的生活和美好的享受。

中文名 网络 外文名 Network 定 义 由节点和连线构成

特 点 多点性、连结性、交互性.快速性

拉丁语 retiacula 俄 语 сеть 韩 语 네트워크

日 语 ネットワーク 法 语 Réseau

别 名 局域网 互联网 拼 音 Wǎng luò

网络由硬件、软件和协议三部分组成,根据不同的分类标准,可以分为多种类型,包括按分布范围、传输技术、拓扑结构和使用者等进行划分。具体如下:

- 按分布范围分类:广域网(WAN)、城域网(MAN)、局域网(LAN)和 个人区域网(PAN)。其中,广域网用于大跨度距离的通信,通常使用交换技术;城域网覆盖城市范围;局域网用于较小区域如学校、企业内部;个人区域网则主要用于个人设备之间的连接。

- 按传输技术分类:广播式网络中所有计算机共享一个公共通信信道,而点对点网络通过物理线路直接连接一对计算机。

- 按拓扑结构分类:总线形拓扑、星形拓扑、环形拓扑和网状形拓扑。这些结构描述了网络节点与通信线路的几何关系,比如总线形是单根传输线连接所有计算机,星形则是每个终端单独连接到中央设备。

- 按使用者分类:公用网(Public Network)供公众使用,一般由电信公司运营;专用网(Private Network)为满足特定部门需求而建立,不对外提供服务,如军队或政府网络。

- 按交换技术分类:电路交换网络、报文交换网络和分组交换网络。电路交换需要建立专用通路,报文交换采用存储-转发机制,分组交换则将数据分成小的数据块进行传输。

- 按传输介质分类:有线网络和无线网络。有线网络可以进一步细分为双绞线网络、同轴电缆网络等,无线网络则包括蓝牙、微波、无线电等类型。

综上所述,不同类型的网络适用于不同的场景和需求,选择合适的网络类型可以最大化地利用资源和提高数据传输效率。

3.网络概念

电路或电路中的一部分。

汉语中,“网络”一词最早用于电学《现代汉语词典》(1993年版)做出这样的解释:“在电的系统中,由若干元件组成的用来使电信号按一定要求传输的电路或这种电路的部分,叫网络。”

在数学上,网络是一种图,一般认为专指加权图。网络除了数学定义外,还有具体的物理含义,即网络是从某种相同类型的实际问题中抽象出来的模型。在计算机领域中,网络是信息传输、接收、共享的虚拟平台,通过它把各个点、面、体的信息联系到一起,从而实现这些资源的共享。网络是人类发展史来最重要的发明,提高了科技和人类社会的发展。

4.网络义务

网络传播

网络传播面影响面广大,作为原创作者,应该在报道冷新闻的同时,也增加暖新闻,德行深厚,福报广大。网络越来越发达,有些人在网络上传播自己的作品,从而被广大网民所认识,变得小有名气,通常把他们称为网络红人。

5.中国三大网

-

中国公用计算机互联网

CHINANET,又称邮电部互联网、中国公用Internet网,是邮电部经营管理的基于Internet网络技术的电子信息网,1995年初与国际互联网连通,并于5月向社会提供服务。CHINANET由骨干网、接入网组成,骨干网是其主要信息通路,由直辖市和各省会城市的网络节点构成;接入网是各省(区)建设的网络接点形成的网络。CHINANET的灵活接入方式和遍布全国各城市的接入点,可以方便地接入国际Internet, 享用Internet上的丰富信息资源和各种服务,并可为国内的计算机互联,为国内的信息资源共享提供方便的网络环境。

-

中国教育与科研网

CERNET,1994年启动,1995年底完成首期工程,包括北京(网络中心)、上海、南京、广州、武汉、西安、成都和沈阳等高等学校集中的大城市。有连接美国的国际专线。全国主干网(共11条64KbpsDDN专线)于1995年10月开通。二期工程完成后,全国主干网和国际联网的逐步升级,主干网达到2Kbps以上,国际联网达到8Kbps以上。

-

中国科学技术网

CSTNET,由中国科学院主持,联合清华、北大共同建设。1994年4月开通了与Internet的专线连接。1994年5月21日完成了我国最高域名CN主服务器的设置,实现了与Internet的TCP/IP连接。1995年底基本完成“百所联网”工程。至1997年底,已连接100多个以太网、3000多台计算机、1万多名用户,成为中国地域广、用量大、性能好、通信量大、服务设施齐全的全国性科研教育网络。

6.什么是OSI七层模型?

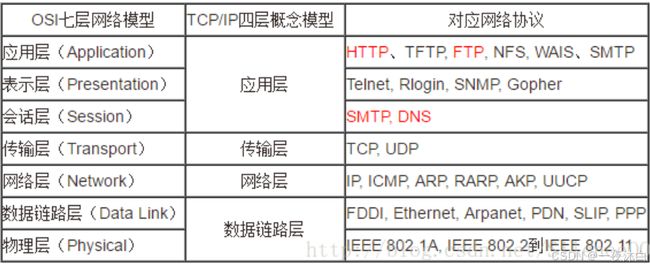

我们需要了解互联网的本质是一系列的网络协议,这个协议就叫做OSI协议(开放系统互联(Open System Interconnection)),它是由ISO(国际标准化组织)定义的。

需要注意,随着时代的发展,OSI已经被TCP/IP 4层模型淘汰,在当今世界上并没有大规模的使用。

那么对于OSI,人们按照功能不同,分工不同,人为的将OSI的分为七层。实际上这七层是并不存在的,也就是说没有这些概念,而我们今天提到的七层概念,只是人为的划分而已。目的只是为了让大家更好地理解这些都是用来做什么的。

我们都知道OSI七层是这些(如下图),那么如何快速理解这OSI七层模型呢?我们举一个例子,将这七层模型直接套用进去就非常直观了。

7.深入理解OSI七层模型

第一层:物理层。 是参考模型的最低层。该层是网络通信的数据传输介质,由连接不同结点的电缆与设备共同构成。主要跟功能是:利用传输介质为数据链路层提供物理连接,负责处理数据传输并监控数据出错率,以便数据流的透明传输。传输数据的单位是比特(Bits)

机械性能:接口的形状,尺寸的大小,引脚的数目和排列方式等;

电气性能:接口规定信号的电压、电流、阻抗、波形、速率好平衡特性等;

工程规范:接口引脚的意义、特性、标准。

工作方式:确定数据位流的传输方式,如:半双工、全双工等。

物理层协议:美国电子工业协会(EIA)的RS232/RS422/RS423等;

国际电报电话咨询委员会(CCITT)的X.25/X.21等;

物理层的数据单位是位(BIT),典型设备时集线器HUB。

这主要是和硬件有关,与软件关系不大。

第二层:数据链路层。 是参考模型的第二层。主要功能是:在物理层提供的服务基础上,在通信的实体间建立数据链路连接,传输的数据单位是“帧”,并采用差错控制与流量控制方法,使有差错的物理线路变成无差错的数据链路。

链路层屏蔽传输介质的物理特征,使数据可靠传送。

内容包括介质访问控制、连接控制、顺序控制、流量控制、差错控制和仲裁协议等。

链路层协议有:协议有面向字符的通讯协议(PPP)和面向位的通讯协议(HDLC)。

仲裁协议:CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)、Token Bus、Token Ring

链路层数据单位是帧,实现对MAC地址的访问,典型设备是交换机SWITCH。

第三层:网络层。 是参考模型的第三层。主要功能是:为数据在节点之间传输创建逻辑链路,通过路由选择算法为分组通过通信子网选择最适当的路径,以及实现拥塞控制、网络互连等功能。

网络层管理连接方式和路由选择。

连接方式:虚电路和数据报服务。

虚电路是面向连接的,数据通讯一次路由,通过会话建立的一条通路。数据报是非连接的,每个数据报都有路由能力。网络层的数据单位是包,使用的是IP地址,典型设备时路由器Router。

这一层可以进行流量控制,但流量控制更多的是使用第二层或第四层。

第四层:传输层。 是参考模型的第四层。主要功能是:向用户提供可靠地端到端服务,处理数据包错误、数据包次序,以及其他一些关键传输问题。传输层向高层屏蔽了下层数据通信的细节。因此,它是计算机通信体系结构中关键的一层。

提供端到端的服务,可以实现流量控制、负载均衡。

传输层信息包括端口、控制字和校验和。

传输层协议主要是TCP和UDP。

传输层位于OSI的第四层,这层使用的设备时主机本身。

第五层:会话层。 是参考模型的第五层。主要功能是:负责维扩两个结点之间的传输连接,以便确保点到点传输不中断,以及管理数据交换等功能。

会话层主要内容时通过 绘画进行身份验证、绘画管理和确定通讯方式。一旦建立连接,会话层的任务就是管理会话。

第六层:表示层。 是参考模型的第六层。主要功能是:用于处理在两个通信系统中交换信息的表示方法,主要包括数据格式变换、数据加密与解密、数据压缩与恢复等功能。

表示层主要是解释通讯数据的意义,如代码转换、格式变换等,使不同的终端可以表示。

还包括加密与解密、压缩与解压等。

第七层:应用层。 是参考模型的最高层。主要功能是:为应用软件提供了很多服务,比如文件服务器、数据库服务、电子邮件与其他网络软件服务。

应用层应该是直接面向用户的程序或服务,包括系统程序和用户程序,比如www、FTP、DNS、POP3和SMTP等都是应用层服务。

数据再发送时是数据从应用层至物理层的一个大包的过程,接收时是数据从物理层至应用层的一个解包过程。

从功能角度可以分为三组:1/2层解决网络通信问题,3/4层解决传输问题,5/6/7层处理对应用进程的访问。

从控制角度可分为二组:1/2/3层是通信子网,4/5/6/7是主机控制层。