原

手把手教你如何玩转面试题(Java基础)

2018年10月18日 15:57:16 Cs_hnu_scw

阅读数:6585

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/Cs_hnu_scw/article/details/79635874

下面的这些题目,主要是根据自己的亲身经历以及在学习的过程中碰到比较典型的内容,所以把这些进行整理,方便于更多的人进行学习和交流。 内容有点多,可能你会很反感,但是,我相信,如果你能认真的看完我这些,当你回头再回想整个Java内容的时候,你就会清晰很多。因为,这是自己的学习经历,我相信有很多的人跟自己都一样,所以,给点信心,别怕多,这么多学习干货,为什么要回避呢?

下面是其他方面的知识点,欢迎大家进行浏览

Spring的精华:https://blog.csdn.net/cs_hnu_scw/article/details/78677502

Hibernate的精华:https://blog.csdn.net/cs_hnu_scw/article/details/78762294

计算机网络:https://blog.csdn.net/Cs_hnu_scw/article/details/79896621

Web方向:https://blog.csdn.net/Cs_hnu_scw/article/details/79896165

数据库:https://blog.csdn.net/Cs_hnu_scw/article/details/82900559

操作系统:https://blog.csdn.net/Cs_hnu_scw/article/details/79896500

数据结构:https://blog.csdn.net/Cs_hnu_scw/article/details/79896717

其余技术方面:https://blog.csdn.net/Cs_hnu_scw/article/details/79896876

思维导图github地址:git@github.com:qq496616246/MindMapping.git 或者 https://github.com/qq496616246/MindMapping.git

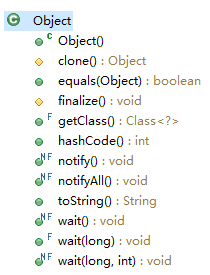

1:Object类中含有哪些方法,分别的作用是什么?

答:一共是有12个方法,可以分为如下几类:

(1)构造方法:Object()

(2)判断对象相等:hashCode()和equals(object)

(3)线程相关:wait(),wait(long),wait(long,int),notify(),notifyAll()

(4)复制对象:clone()

(5)垃圾回收:finalize()

(6)对象本身相关内容:toString() 和getClass()

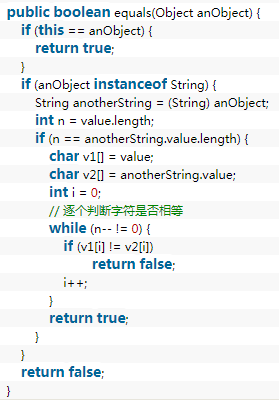

2:对象重写equals方法需要注意什么?

(1)自反性:对于任何非空引用值 x,x.equals(x) 都应返回 true

温馨提示:一般如果重写了equals()方法,那么也最好将hashcode()方法进行重写;

3:HashMap中的容量为什么是以2的幂次大小?(默认是16)

答:这里其实主要是为了进行hash的时候能够更加的均匀,因为在这里面不是直接进行取模,而是利用了取容量大小的N位来进行“&”操作的,就比如,初始默认是16=2的4次方,所以进行hash的时候进行与“1111”进行“&”操作而得到的hash,这样的好处就使得hash更加均匀。

4:HashMap在1.8之后添加了红黑树的结构,而在1.7是以数组和链表的结构,这样的好处在于?

答:主要是为了解决链表hash冲突过多,这样的时间复杂度就是O(n),所以出现的使用红黑树来进行解决。

HashMap添加红黑树的原理和实现

5:HashMap中进行扩容为什么是扩展为原来大小的2倍?

答:其实这个与它本身的容量大小值和它的hash算法有关系;

(1)首先是容量大小:默认的时候是16,即2的4次方,即是2的幂次方的关系,那么进行扩容操作是满足2的倍数进行则更加好计算大小;

(2)Hash算法:因为在HashMap中,它进行hash判断索引的时候,是通过的与当前容量的2的幂次方的N位来进行“&”操作,所以这就要求扩展的容量必须是2的倍数,否则进行的hash取值就不能够进行最大化的均匀;就比如:初始值是16=2的4次方,所以后面就是与“1111”进行相“&”,而现在扩容之后是32=2的5次方,则进行的是与“11111”进行相“&”,所以如果不是以2的倍数进行扩容,那么就违背了它本身的hash运算的规律;

6:请说一下快排的原理和实现

答:时间复杂度:O(nlogN),是一种非稳定性的排序算法;

实现代码:

private

static

int [] quicksortWay(

int [] number,

int geshu) {

quickSort(number ,

0 , geshu -

1 );

private static void quickSort (int [] number, int low, int hight)

while (begin < end && number[end] >= index){

number[begin++] = number[end];

while (begin < end && number[begin] < index){

number[end--] = number[begin] ;

quickSort(number, low, begin-

1 );

quickSort(number, begin+

1 , hight);

7:请说一下堆排序的原理和实现

答:时间复杂度O(nlogN),是一种非稳定性的排序算法;

实现代码:

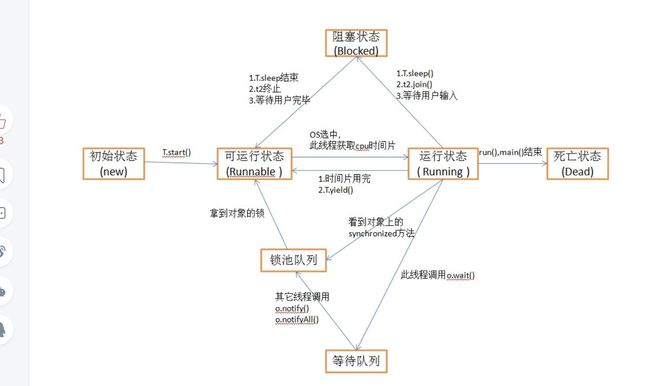

private

static

int [] duiNumberWay(

int [] number,

int geshu) {

creatMaxHead(number,suoyin-i);

getOrderArray(number,

0 ,suoyin-i);

private static void getOrderArray (int [] number, int start, int end)

number[end]=number[start];

private static void creatMaxHead (int [] number, int lastIndex)

for (

int i=(lastIndex-

1 )/

2 ;i>=

0 ;i--){

if ((currentIndex*

2 +

1 )<=lastIndex){

bigMaxIndex=currentIndex*

2 +

1 ;

if (number[bigMaxIndex]1]){

bigMaxIndex=bigMaxIndex+

1 ;

swapMaxVaule(currentIndex,bigMaxIndex,number);

currentIndex=bigMaxIndex;

private static void swapMaxVaule (int currentIndex, int bigMaxIndex,int [] number)

int temp=number[currentIndex];

number[currentIndex]=number[bigMaxIndex];

number[bigMaxIndex]=temp;

8:Java中的线程的类型?

答:用户线程和守护线程(Daemon);----------注意一点:线程是JVM级别的,而静态变量是属于ClassLoader级别,所以在Web应用停止的时候,静态变量会被移除,但是线程并不是,所以线程的生命周期和Web程序的生命周期并不是一致的;所以这个也是需要守护线程的一个原因;

关于用户线程就是平常写的比较多的继承Thread和实现runnable接口的方式,对于守护线程可以看看这篇博文守护线程到底是个什么东西?

9:Java中的队列有哪些?哪些是线程安全的?

答:队列主要是实现了Queue接口,有ArrayBlocakingQueue,LinkedBlockingQueue,ConcurrentLinkedQueue,PriorityBlockingQueue,(这 四个是线程安全的)PriorityQueue,SynchronousQueue。

注意一点:另外还有个接口就是Deque,这是一个双向队列。

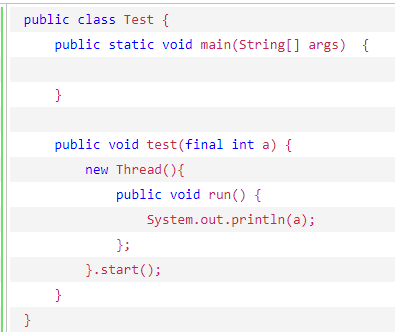

10:Java中的内部类有哪些?各自的特点是什么?

(1)静态内部类:常见的关于内部类的题目~!

一:为什么成员内部类可以无条件访问外部类的成员?

二:为什么局部内部类和匿名内部类只能访问局部final变量?

答:比如一个例子:

如果局部变量的值在编译期间就可以确定,则直接在匿名内部里面创建一个拷贝。如果局部变量的值无法在编译期间确定,则通过构造器传参的方式来对拷贝进行初始化赋值。

三:静态内部类有特殊的地方吗?

答:静态内部类是不依赖于外部类的,也就说可以在不创建外部类对象的情况下创建内部类的对象。另外,静态内部类是不持有指向外部类对象的引用的,这个读者可以自己尝试反编译class文件看一下就知道了,是没有Outter this&0引用的。

https://blog.csdn.net/a1259109679/article/details/48156407

11:Java中导致JVM持久区发生溢出的原因有?导致JVM年老代发生溢出的原因有?

JVM中的堆分为持久代和年老代,

12:Java中的多态性是什么?

答:Java中的多态性有三个形式:

13:Java中复制数组的方法和效率是如何?

答:方法和效率如下顺序:

System.arraycopy>clone>Arrays.copyOf>for循环遍历

14:Java中面向对象的设计原则有哪些?

答:七个基本原则:

(1)单一职责原则(Single-Resposibility Principle):一个类,最好只做一件事,只有一个引起它的变化。单一职责原则可以看做是低耦合、高内聚在面向对象原则上的引申,将职责定义为引起变化的原因,以提高内聚性来减少引起变化的原因。

15:Java中常见的OOM和导致OOM的原因有哪些?

答:常见的OOM类型有如下几种:

(1)堆内存溢出

常见的OOM以及解决思路:

(1) java.lang.OutOfMemoryError: unable to create new native thread

导致OOM的原因:

16:请问,你有进行过JVM调优吗? 答:一般主要回答一下:JVM的内存结构;堆的划分;GC的清除方法,GC的回收器;程序异常的类型(Error和Exception);常见的OOM的处理;等等信息

17:ConcurrentHashMap中的jdk1.7和jdk1.8的区别

jdk1.7版本: jdk1.8版本的改进:

18:CopyOnWriteArraylist的底层是什么?适用什么情况?与Collections.synchrnizedlist的区别 答:CopyOnWriteArrayList这是一个ArrayList的线程安全的变体,其原理大概可以通俗的理解为:初始化的时候只有一个容器,很常一段时间,这个容器数据、数量等没有发生变化的时候,大家(多个线程),都是读取(假设这段时间里只发生读取的操作)同一个容器中的数据,所以这样大家读到的数据都是唯一、一致、安全的,但是后来有人往里面增加了一个数据,这个时候CopyOnWriteArrayList 底层实现添加的原理是先copy出一个容器(可以简称副本),再往新的容器里添加这个新的数据,最后把新的容器的引用地址赋值给了之前那个旧的的容器地址,但是在添加这个数据的期间,其他线程如果要去读取数据,仍然是读取到旧的容器里的数据。

优点:

1.解决的开发工作中的多线程的并发问题。2:用于读多写少的并发场景

缺点:

2.数据一致性:CopyOnWrite容器只能保证数据的最终一致性,不能保证数据的实时一致性。所以如果你希望写入的的数据,马上能读到,请不要使用CopyOnWrite容器

不同点: CopyOnWriteArrayList和Collections.synchronizedList是实现线程安全的列表的两种方式。两种实现方式分别针对不同情况有不同的性能表现,其中CopyOnWriteArrayList的写操作性能较差,而多线程的读操作性能较好。而Collections.synchronizedList的写操作性能比CopyOnWriteArrayList在多线程操作的情况下要好很多,而读操作因为是采用了synchronized关键字的方式,其读操作性能并不如CopyOnWriteArrayList。因此在不同的应用场景下,应该选择不同的多线程安全实现类。

19:Java线程中调用的方法的状态转变

20:Reentrantlock和Sychronized的区别?

(1)等待可中断:前者能够对在等待的线程,当等待足够长的时间后可以进行可中断的操作;而后者不可以,必须一直等待拥有资源的线程进行释放资源;

21:序列化和反序列的含义和底层原理?

答:含义(底层原理):

22:Java同步框架中的AQS?

答:https://blog.csdn.net/qq_14927217/article/details/72802089

https://www.cnblogs.com/chengxiao/archive/2017/07/24/7141160.html

23:Synchronized的底层原理?

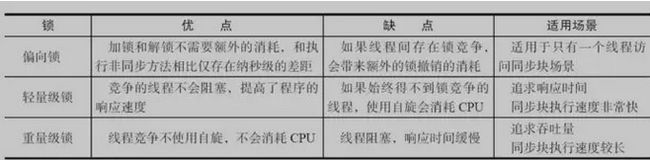

答:使用的形式有三种: 实现的原理: Monitor 的工作机理 synchronized的锁优化

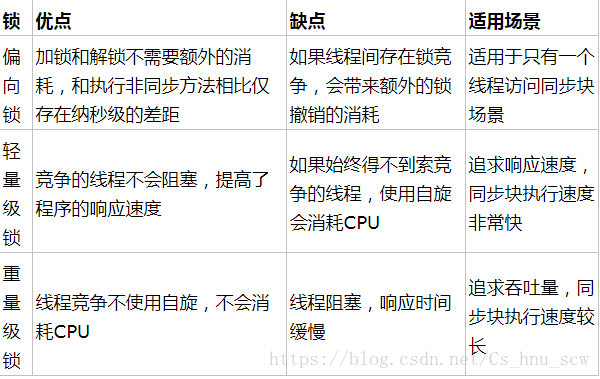

锁可以升级但不能降级,意味着偏向锁升级成轻量级锁后不能降级成偏向锁。这种锁升级却不能降级的策略,目的是为了提高获得锁和释放锁的效率。其中主要就是偏向锁,轻量级锁,重量级锁。

24:Java中造成内存泄露的情况有哪些?

答:参考本篇博文:https://blog.csdn.net/wwd0501/article/details/50544222

关于Java中的内存溢出的知识点,请参考上面的第15个知识点

25:CyclicBarrier和CountDownLatch的区别

答:两个看上去有点像的类,都在java.util.concurrent下,都可以用来表示代码运行到某个点上,二者的区别在于:

26:什么是线程安全? 答:线程安全也是有几个级别的:

27:为什么需要线程池?线程池的构造参数有哪些?分别的意思代表什么? 答:线程池的作用:

(1)减少创建和销毁线程的次数,每个工作线程可以多次使用

ThreadPoolExecutor类线程池的参数: 线程池按以下行为执行任务:(需要注意第二点和第三点)

Java线程池的类型:

newCacheThreadPool()----缓冲个数的线程池

线程池的shutDown()和shutDownNow()方法的区别:

两者都是销毁线程池,前者是当线程池中所有的线程任务执行完成之后,就会把线程池进行销毁,而后者当执行到这句话之后,就会把线程池销毁,而不会关注到线程池中的线程任务是否已经执行完成。

线程池的excute()和submit()方法的区别:

两者都是添加线程,前者在添加完一个线程之后,没有带返回值,而后者在添加之后有返回值,返回的是一个Future对象,通过这个对象的相关方法可以判断当前线程是否执行完成或者如果线程执行过程中出现异常,通过这个对象也可以查看到出现异常的原因。

28:Java编写一个会死锁的程序? 答:可以参考这篇博文:https://blog.csdn.net/xidianliuy/article/details/51568073

29:Hashtable的size()方法中明明只有一条语句"return count",为什么还要做同步? 答:主要原因有两点:

30:高并发、任务执行时间短的业务怎样使用线程池?并发不高、任务执行时间长的业务怎样使用线程池?并发高、业务执行时间长的业务怎样使用线程池? 答:(1)高并发、任务执行时间短的业务,线程池线程数可以设置为CPU核数+1,减少线程上下文的切换

31:单例模式和静态方法的区别(使用情景)? 答:这个问题是在腾讯二面的时候被问到的,被深层次的怼了,所以,自己就好好整理了下;

(1)单例模式的创建方式,五种,饿汉,懒汉,双重检查,静态内部类,枚举(Effective Java推荐这种);----要掌握

32:GC中利用可达性分析方法中,能够作为GC Root的有哪些对象?

答:在《深度理解Java 虚拟机》书中,主要就是提到下面这几种:

虚拟机栈中的引用对象

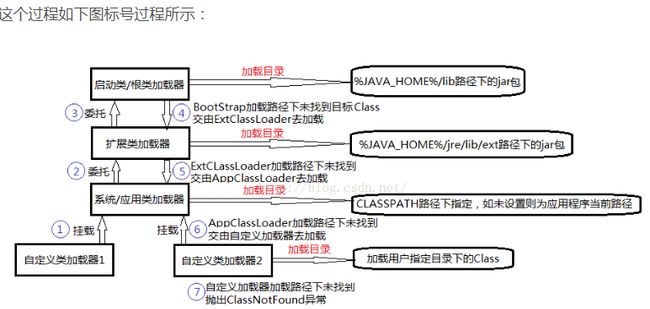

33:说说类加载机制和双亲委派模型? (1)类加载的过程:加载,连接(验证->准备->解析),初始化,使用,卸载;

具体的每个步骤可以参考这篇文章:https://blog.csdn.net/world6/article/details/52041857

(2)类加载器的种类(预定义三种 + 一种自定义):

1、Bootstrap ClassLoader:启动类加载器,也叫根类加载器,它负责加载Java的核心类库,加载如(%JAVA_HOME%/lib)目录下的rt.jar(包含System、String这样的核心类)这样的核心类库。根类加载器非常特殊,它不是java.lang.ClassLoader的子类,它是JVM自身内部由C/C++实现的,并不是Java实现的。

(3)如何判断两个类是否为同一个类:

1、两个类来自同一个Class文件所以,在JVM中,判断两个类是否是相等的,就需要判断 类加载器 + 类名 的形式

(4)双亲委派模型(重点): 当一个类收到了类加载请求,他首先不会尝试自己去加载这个类,而是把这个请求委派给父类去完成,每一个层次类加载器都是如此,因此所有的加载请求都应该传送到启动类加载其中,只有当父类加载器反馈自己无法完成这个请求的时候(在它的加载路径下没有找到所需加载的Class),子类加载器才会尝试自己去加载。

(5)双亲委派模型的作用:

(1)主要是为了安全性,避免用户自己编写的类动态替换 Java的一些核心类,比如 String。

(6)Class.forName()和ClassLoader.loadClass()的区别

可以看看这篇文章的例子,进行更深的理解:https://blog.csdn.net/cjm812752853/article/details/53956122

34:Tomcat的类加载与JVM的类加载有什么不同?(很重要的知识)

答:最主要的就是Tomcat的类加载不是采用双亲委派模型,这个是非常重要的,而原因是为什么主要就是下面的:

好好参考看一下这两篇文章,分别从简单到详细的介绍:

https://blog.csdn.net/dreamcatcher1314/article/details/78271251

https://blog.csdn.net/zjcjava/article/details/79465709

35:Java线程实现同步的方式有哪些? 答:https://blog.csdn.net/pdw2009/article/details/52373947

36:Java线程进行通信的方式有哪些? 答:https://blog.csdn.net/u011514810/article/details/77131296

37:Java单例模式的实现方式有哪些?各自的特点又有什么? 答:http://www.runoob.com/design-pattern/singleton-pattern.html

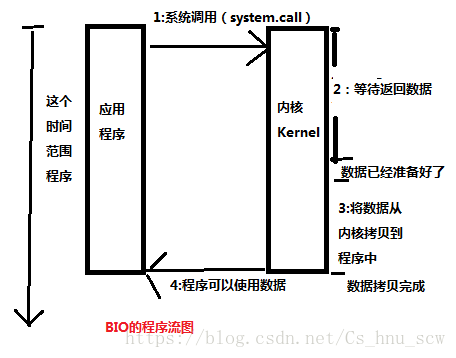

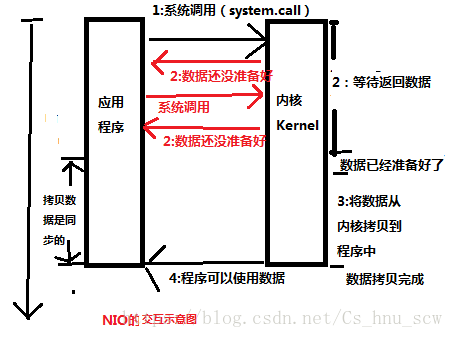

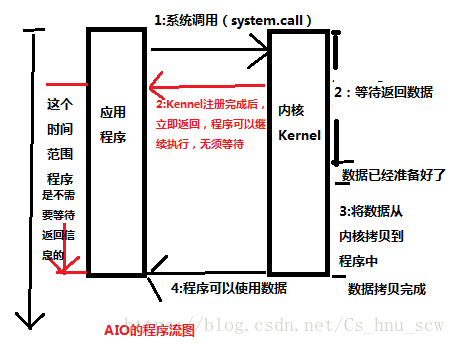

38:Java中的BIO,NIO,AIO的含义和特点?

答:https://blog.csdn.net/u013068377/article/details/70312551

39:子类覆盖父类方法的注意事项有哪些?(这个问题很多人并不全了解) (1)覆盖的方法名,参数,返回类型必须一致

40:请说说你对Java中的原子性,可见性和顺序性的理解?(Java程序内部解析模块知识)

(1)原子性

原子性是拒绝多线程操作的,不论是多核还是单核,具有原子性的量,同一时刻只能有一个线程来对它进行操作。简而言之,在整个操作过程中不会被线程调度器中断的操作,都可认为是原子性。例如 a=1是原子性操作,但是a++和a +=1就不是原子性操作。

(2)可见性

定义:当一个线程对共享变量进行了修改,但是还没有进行更新到内存的时候,此时,另一个线程,对该变量进行了操作,然而,由于还没有进行更新,所以读取的还是初始的变量的值,从而会发现变量不一致,出现覆盖的情况;而这个正是由于对可见性的一种体现。

解决方法:1:对操作方法进行同步,使用Sychonize关键字(2)对方法进行加锁处理,比如ReentLock(3)使用volatile关键字修改共享变量,但是注意,当且仅当是对该共享变量进行的原子性操作,这个方法才有效,而对于非原子性操作同样无法保证可见性;

(3)顺序性

定义:对于程序中的代码顺序,如果不具有相关性约束,那么在程序进行解析执行的时候,并不一定需要按照顺序执行,但是一定需要保证前后执行的结果是一致;主要就是为了提高代码的执行效率

比如代码:int a = 1; int b = a+2; int c = 3; int d = c+1;

解析:对于上面的代码,虽然int c =3,是在第三句话,但是,由于与前面的没有约束关系,所以,这句代码并不一样在前面两句代码后面执行,但是一定保证,int d 在 int c的后面,因为d中用到了c的变量,同理对于int b也是一样的道理;

扩展知识点1:Happen-Before规则

(1)程序顺序原则:一个线程内保证语义的串行性 a = 1 ; b = a+1

(8)对象的构造函数执行结束先于finalize()方法

扩展知识点2:fail-fast机制

定义: 当多个线程对同一个集合的内容进行操作时,就可能会产生fail-fast事件。例如:当某一个线程A通过iterator去遍历某集合的过程中,若该集合的内容被其他线程所改变了;那么线程A访问集合时,就会抛出ConcurrentModificationException异常,产生fail-fast事件。产生原因(源码角度): 通过查看迭代器Iterator的源码可以看到,当modCount != expectedModCount的时候,会抛出并发修改异常.expectedModCount是在创建迭代器对象的时候,将modCount赋值初始化来的,所以当 list在创建迭代器之后,再次发生modCount变化的时候就会出现与期望的count不一致的情况。基本是add,remove,clear的时候会出现modCount的变化,于是解决的方法(归根到底就是利用同步的形式来解决非同步的处理):

41:JVM的调式工具有用过什么?(JVM模块知识) (1)jps: 用来查看基于HotSpot JVM里面所有进程的具体状态, 包括进程ID,进程启动的路径等等。使用jps时,不需要传递进程号做为参数。(2)jstak: Jstat是JDK自带的一个轻量级小工具。它位于java的bin目录下,主要利用JVM内建的指令对Java应用程序的资源和性能进行实时的命令行的监控,包括了对Heap size和垃圾回收状况的监控。详细查看堆内各个部分的使用量,以及加载类的数量。使用时,需加上查看进程的进程id,和所选参数,它主要是用来显示GC及PermGen相关的信息。(3)jstack: jstack用于打印出给定的java进程ID或core file或远程调试服务的Java堆栈信息,如果是在64位机器上,需要指定选项"-J-d64",(4)jmap: 打印出某个java进程(使用pid)内存内的,所有对象的情况(如:产生那些对象,及其数量)。可以输出所有内存中对象的工具,甚至可以将VM 中的heap,以二进制输出成文本。(5)jconsole: jconsole:一个java GUI监视工具,可以以图表化的形式显示各种数据。并可通过远程连接监视远程的服务器VM。用java写的GUI程序,用来监控VM,并可监控远程的VM,非常易用,而且功能非常强。命令行里打 jconsole,选则进程就可以了。需要注意的就是在运行jconsole之前,必须要先设置环境变量DISPLAY,否则会报错误,Linux下设置环境变量如下:export DISPLAY=:0.0。(另外还有一个jvisualvm类似功能,只是界面好看一点)

42:AtomicInteger,AtomicIntegerArray,AtomicIntegerFieldUpdate三者之间的差别(并发模块知识)

答:相同点:它们三者的操作都是属于原子性的操作,对于多线程的操作中都是安全的,可以不需要同步方法,因为内容进行了CAS的处理。

43:请说说你对于回调的理解

答:所谓回调:就是A类中调用B类中的某个方法C,然后B类中反过来调用A类中的方法D,D这个方法就叫回调方法。

回调的实现步骤:

Class A实现接口CallBack callback——背景1

class A中包含一个class B的引用b ——背景2

class B有一个参数为callback的方法f(CallBack callback) ——背景3

A的对象a调用B的方法 f(CallBack callback) ——A类调用B类的某个方法 C

然后b就可以在f(CallBack callback)方法中调用A的方法 ——B类调用A类的某个方法D

44:请说说对于Java并发编程中的死锁,活锁以及饥饿的含义?(并发模块知识)

死锁: 发生在一个线程需要获取多个资源的时候,这时由于两个线程互相等待对方的资源而被阻塞,死锁是最常见的活跃性问题。饥饿: 指的线程无法访问到它需要的资源而不能继续执行时,引发饥饿最常见资源就是CPU时钟周期。虽然在Thread API中由指定线程优先级的机制,但是只能作为操作系统进行线程调度的一个参考,换句话说就是操作系统在进行线程调度是平台无关的,会尽可能提供公平的、活跃性良好的调度,那么即使在程序中指定了线程的优先级,也有可能在操作系统进行调度的时候映射到了同一个优先级。通常情况下,不要区修改线程的优先级,一旦修改程序的行为就会与平台相关,并且会导致饥饿问题的产生。在程序中使用的Thread.yield或者Thread.sleep表明该程序试图客服优先级调整问题,让优先级更低的线程拥有被CPU调度的机会。活锁: 指的是线程不断重复执行相同的操作,但每次操作的结果都是失败的。尽管这个问题不会阻塞线程,但是程序也无法继续执行。活锁通常发生在处理事务消息的应用程序中,如果不能成功处理这个事务那么事务将回滚整个操作。解决活锁的办法是在每次重复执行的时候引入随机机制,这样由于出现的可能性不同使得程序可以继续执行其他的任务。

45:请说说在多线程编程中,了解过ABA问题吗?(并发模块知识)

ABA问题即是: 线程1准备用CAS将变量的值由A替换为B,在此之前,线程2将变量的值由A替换为C,又由C替换为A,然后线程1执行CAS时发现变量的值仍然为A,所以CAS成功。但实际上这时的现场已经和最初不同了,尽管CAS成功,但可能存在潜藏的问题。解决办法: AtomicStampedRerence增加一个时间戳,进行CAS操作时不仅需要维护对象值,还需要维护时间戳。对象值和时间戳都必须满足期望值,才能更新新值。

46:为什么说局部变量是线程安全的呢?(JVM模块知识) 答:这个问题就是也是考察对JVM内存模型的了解程度。

JVM在执行Java程序时,会根据其数据用途把管理的内存划分为若干数据区域,包括方法区,堆,栈(JVM栈、本地方法栈),程序计数器。其中前两者是有所有java线程所共有的,而后两者是每个线程所独有的,因此,栈是线程私有的,一个线程一个栈。并且栈由一系列栈帧组成,栈帧保存了一个方法的局部变量表(包括参数和局部变量)、操作数栈、常量池指针等,每一次方法的调用实际上是创建一个栈帧,并且压栈。

47:请说说你对volatile关键字的理解和工作原理?(Java可见性知识) 答:这个问题其实考察的就是Java中程序指令的原子性,可见性和顺序性以及JVM的内存模型的知识点。volatile具体实现细节如下:

48:说说关于JVM中四种对象引用的特点和应用场景?(JVM模块知识)

1:强引用 特点: 我们平常编码的Object obj = new Object()中的obj就是强引用。通过关键字new创建的对象所关联的引用就是强引用。当JVM内存不足,JVM宁愿抛出OOM异常,使程序异常终止,也不会靠随意回收具有强引用的“存活”对象来解决内存不足的问题。对于一个普通的对象,如果没有其他的引用关系,只要超过了引用的作用域或者显式地将相应(强)引用赋值为null,就是可以被垃圾收集的了,具体回收时机还是要看垃圾收集策略。2:软引用 特点: 软引用通过SoftReference类师兄。软引用的生命周期比强引用短一些。只有当JVM认为内存不足时,才会去试图回收软引用指向的对象:即JVM会确保在抛出OOM之前,清理软引用指向的对象。软引用可以和一个引用队列(ReferenceQueue)联合使用,如果软引用所引用的对象被垃圾回收器回收,Java虚拟机就会把这个软引用加入到与之关联的引用队列中。后续,我们可以调用ReferenceQueue的poll()方法来检查是否有它所关心的对象被回收。如果队列为空,将返回一个null,否则该方法返回队列中前面的一个Reference对象。场景: 软引用通常用来实现内存敏感的缓存。如果还有空闲内存,就可以暂时保留缓存,当内存不足时清理掉。这样就保证了使用缓存的同时,不会耗尽内存。3:弱引用 特点: 弱引用通过WeakReference类师兄。弱引用的生命周期比软引用短。在垃圾回收器线程扫描它所管辖的内存区域的过程中,一旦发现了具有弱引用的对象,不管当前内存空间是否足够,都会回收它的内存,由于垃圾回收器是一个优先级很低的线程,因此不一定会很快回收弱引用的对象。弱引用可以和一个引用队列联合使用,如果弱引用所引用的对象被垃圾回收,Java虚拟机就会把这个弱引用加入到与之关联的引用队列中。场景: 弱引用同样可用于内存敏感的缓存。4:虚引用 特点: 虚引用也叫做幻想引用,通过PhantomReference类来实现。无法通过虚引用访问对象的任何属性或函数。幻象引用仅仅是提供了一种确保对象被finalize以后,做某些事情的机制。如果一个对象仅持有虚引用,那么它就和没有任何引用一样,在任何时候都可能被垃圾回收器回收。虚引用必须和引用队列联合使用。当垃圾回收器准备回收一个对象时,如果发现它还有虚引用,就会在回收对象的内存之前,把这个虚引用加入到与之关联的引用队列中。程序可以通过判断引用队列中是否已经加入了虚引用。来了解呗引用的对象是否将要被垃圾回收。如果程序发现某个虚引用已经被加入到引用队列,那么就可以在所引用的对象的内存被回收之前采取一些程序行动。场景: 可用来跟踪对象被垃圾回收器回收的活动,当一个虚引用关联的对象被垃圾收集器回收之前会收到一条系统通知。

49:JVM中的方法区会被进行GC机制的处理吗?(JVM模块知识) JVM规范中确实明确说过可以不要求JVM在方法区实现GC,而且在方法区进行GC的“性价比”一般比较低,相对于在堆内存中,尤其是在新生代中,常规应用进行一次GC一般可以回收70% ~ 95%的空间,而方法区(HotSpot中又称为永久代)的GC效率远低于此;但是,此部分内存区域也是可以被回收的。方法区的垃圾回收主要有两种,分别是对废弃常量的回收和对无用类的回收。 方法区中的类需要同时满足以下三个条件才能被标记为无用的类:

50:说说对于CAS原理的理解?(并发模块知识) 首先,CAS是无锁处理的一种方式,如下图:

CAS的原理: 它包含了3个参数CAS(V,E,N),V表示要更新的值,E表示预期值,N表示新值,当且仅当,V值等于E值时,才会将V的值设置为N,如果V值和E值不同,则说明有其他的线程做了更新,则当前线程就什么都不做,最后,CAS返回当前V的真实值,CAS操作是抱着乐观的态度进行的,它总是认为自己可以成功完成操作,当多个线程同时使用CAS操作一个变量时,只有一个线程会胜出,并成功更新,其余均会失败。失败的线程不会被挂起,仅是被告知失败,并且允许再次尝试,当然也允许失败的线程放弃操作。基于这样的原理,CAS操作即使没有锁,也可以发现其他线程对当前线程的干扰,并进行恰当的处理。CAS的CPU指令: 对于CAS来说,主要就是通过一条语句来进行实现,即cmpxchg(比较交换命令)。

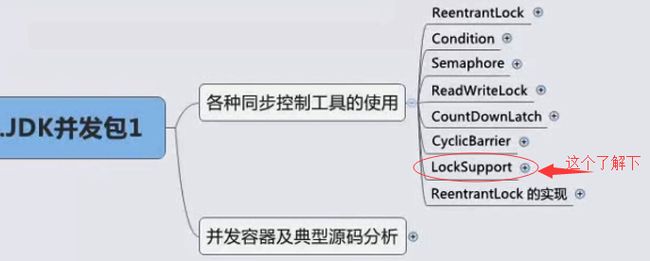

51:说说对于Java并发包下类的一些理解?(并发模块知识) 答:这个其实我在上面的知识点中,都进行了一些阐述和对比,大家可以根据下面的这个图来进行回顾和复习,这样加深印象。

52:说说锁优化的思路和方法?(并发模块知识) (1)减少锁持有时间 m)的形式将其变为线程安全,但是这并不是很好的,因为其底层就不过是把所有方法都加了synchoronized关键字修饰处理。而更好的方法就是使用ConcurrentHashMap的形式,因为其内部是通过分段锁来进行的,这样使得锁的范围尽可能小,提供了并行处理。在虚拟机内的锁优化存在着偏向锁,轻量级锁,重量级锁和自旋锁 (这个在上面知识点23中已经说过)。

53:说说对于CMS垃圾回收器的理解?(JVM模块知识)

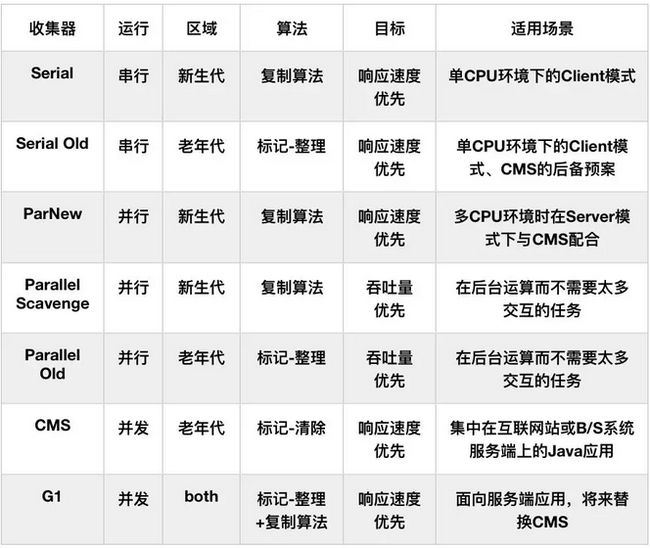

CMS(Concurrent Mark Sweep)收集器是一种以获取最短回收停顿时间为目标的收集器,它非常符合那些集中在互联网站或者 B/S 系统的服务端上的 Java 应用,这些应用都非常重视服务的响应速度。从名字上(“Mark Sweep”)就可以看出它是基于“标记-清除”算法实现的。工作流程 初始标记 (CMS initial mark)仅仅只是标记一下 GC Roots 能直接关联到的对象,速度很快,需要“Stop The World”。----需要停顿并发标记 (CMS concurrent mark):进行 GC Roots追溯所有对象的过程,在整个过程中耗时最长重新标记 (CMS remark):为了修正并发标记期间因用户程序继续运作而导致标记产生变动的那一部分对象的标记记录,这个阶段的停顿时间一般会比初始标记阶段稍长一些,但远比并发标记的时间短。此阶段也需要“Stop The World”。----需要停顿并发清除 (CMS concurrent sweep)-----不需要停顿收集特点 应用场景

54:说说JVM中的各种垃圾收集器的特点?(JVM模块知识)

55:Java实现生产者和消费者的方法有哪些?

(1)通过阻塞队列(ArrayBlockingQueue或者LinkedBlockingQueue):因为Java中的阻塞队列实现了阻塞方法,但其实内部也是一种生产者和消费者的实现(通过两个condition和一个reentrantLock实现)。

56:请说说你在开发中遇到的OOM的情况和实例以及原因分析?(百度二面题)

情形一:HeapSize OOM(就是堆溢出)

public

static

void main(Sting[] args){

List list =

new ArrayList();

原因: 代码中只有add操作,而没有remove操作,其实是一种间接的“内存泄露”。由于堆内存中的old区域剩余的内存不够,已经无法满足将要晋升到Old区域的对象大小,所以就会报 java.lang.OutOfMemoryError:java heap space错误。

public

final

static

byte [] DEFAULT_BYTES =

new

byte [

12 *

1024 *

1024 ];

public

static

void main(Sting[] args){

List<

byte []> temp =

new ArrayList<

byte []>();

temp.add(

new

byte [

1024 *

1024 ]);

原因:上面的代码只是模拟一下用掉很多Old区域的内存空间,以至于让full GC不断的进行,而当平均FUll GC时间达到一定比例时,就会报错:java.lang.OutOfMemoryError:GC over head limit exceeded错误

情形二:PermGen(永久代) OOM

public

static

void main(Sting[] args){

List list =

new ArrayList();

list.add((

"内存溢出呀" + i++).intern());

原因: 因为上面调用了string类的intern()方法,而这个方法是去常量池中寻找是否存在相同的值的字符串(通过equels方法进行比较),如果没有的话,就会在常量池中进行拷贝一份,而不断的通过这样的循环的话,那么常量池就会爆满,以至于会发生java.lang.OutOfMemoryError:PermGen space错误。

实例2:就是一次性加载动态加载过度的class类。(比如通过cglib无限循环的创建代理对象进行调用)

原因: 因为类的信息也是存放在永久代中的,而不断的利用动态代理创建的类也是如此,所以也会发现如下的错误java.lang.OutOfMemoryError:PermGen space

情形三:DirecBuffer OOM

DirectBuffer区域: Java的普通的I/O采用输入/输出流的方式实现,输入流都会经历从客户端到直接内存再到JVM的过程,输出流就是反过来的,这中间其实有多次内核与JVM之间的内存拷贝。有些时候为了提高速度,就会想办法利用直接内存。而DirectBuffer区域是java里面的,而这区域不是java的heap,而是C heap的一部分,但是大小有限制,通常在FULL GC会被回收。

public

static

void main(String[] args){

ByteBuffer.allocateDirect(

257 *

1024 *

1024 );

原因: 这也是由于一次性分配的内存超过了其最大的容量,所以就出现了java.lang.OutOFMemoryError:Direct buffer memory 错误。。但是,如果是先分配256M内存,再分配1M内存,就不会出现这个错误,那是由于在分配的时候(看java.nio.Bits类的reserveMemory方法源码),进行了system.gc()操作,而导致有内存被回收,所以不会超过最大容量。

情形四:StackOverflowError

public

void testStackOverflow(){

原因: 因为由于死递归,这样会不断的创建栈帧而导致线程栈无休止的增长,而最后导致java.lang.StackOverflowError错误出现。

情形五:其他的一些内存溢出现象

1:unable to create new native thread 2:request{}byte for {} out of swap 3:IOException:too many open files

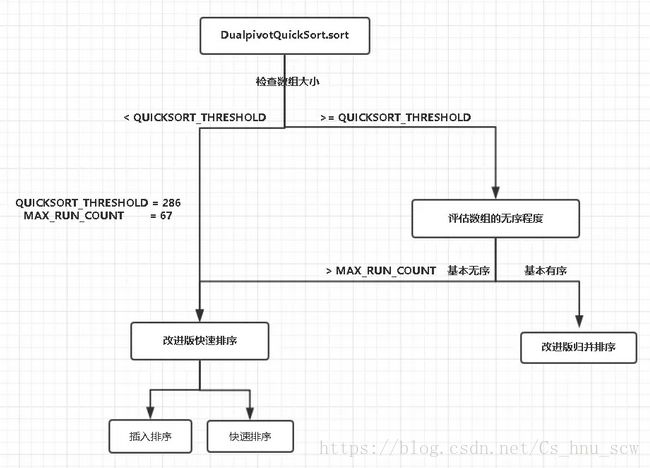

57:请说说对于JDK中Arrays.sort(Integer i)的排序方法,它里面是如何进行处理的呢?(百度二面)

结构图如下所示:

从上面的图我们可以大致的得到一个的处理过程:= INSERTION _SORT_THRESHOLD ,那么就会采用改进版的快速排序(这种快速排序也是有进行改进的,它是通过双枢轴快速排序,大体思想就是:如果数据量较大,那么确定数组的5个分位点,选择一个或两个分位点作为“枢轴”,然后根据快速排序的思想进行排序。);

58:Java NIO 中关键的技术点是什么?其中的Chanel有哪几种? (1)Selector:选择器

59:在Java中,线程状态有哪些? 线程状态的获取,主要是通过调用线程的Thread.currentThread().getStatue()方法而返回得到一个Thread内部的枚举(为什么是枚举?这就看源码就可以发现)。

60:为什么线程中的wait()和notify()方法必须要使用synchronized进行修饰呢?

(1)一般的话,我们对于这两个方法的调用的时候都是需要把其放在sychronized关键字修饰的地方,可以是修饰的方法或者是代码块。

61:对于volatile关键字,它的作用是什么?

(1)volatile关键字用于修饰变量上,主要是对于可能存在并发操作的变量进行相关的处理

63:请说说对于偏向锁,轻量级锁,重量级锁的理解。

首先,偏向锁,轻量级锁都是属于乐观锁,而重量级锁时属于悲观锁。第一:偏向锁的实现步骤: 第二:轻量级锁的实现步骤: 第三:重量级锁

通过上面三者的分析,可以有一个锁的粗化程度的过程:偏向锁--》轻量级锁---》重量级锁

64:java中的sleep()和wait()方法的区别?

(1)sleep() 不释放同步锁,wait() 释放同步锁。

65:Java中的Timer类和ScheduledExcutorService之间的区别?

(1)Timer 计时器具备使任务延迟执行以及周期性执行的功能,但是 Timer 天生存在一些缺陷,所以从 JDK 1.5 开始就推荐使用 ScheduledThreadPoolExecutor(ScheduledExecutorService 实现类)作为其替代工具。

66:Java中在IO流中,涉及到哪些设计策略和设计模式?

(1)首先 Java 的 IO 库提供了一种链接(Chaining)机制,可以将一个流处理器跟另一个流处理器首尾相接,以其中之一的输出作为另一个的输入而形成一个流管道链接,譬如常见的 new DataInputStream(new FileInputStream(file)) 就是把 FileInputStream 流当作 DataInputStream 流的管道链接。

对于 IO 流涉及的装饰者设计模式例子如下:

BufferedReader bufferedReader =

new BufferedReader(inputStreamReader);

对于 IO 流涉及的适配器设计模式例子如下:

FileInputStream fileInput =

new FileInputStream(file);

InputStreamReader inputStreamReader =

new InputStreamReader(fileInput);

设计模式的总结:

67:Java中,为什么不能通过方法的返回类型来判断是重载呢?

(1)因为调用时不能指定返回类型信息,编译器不知道你是需要调用具体的哪一个方法。

float max(

int x ,

int y);

int max (

int x ,

int y);

分析:当调用max(1,2)时就无法确定调用的是哪个,单从这一点来说,仅仅通过返回类型不同的重载就是不允许的。

分析:若编译器可以根据上下文明确判断出含义,比如 int x = f()中,那么这样就没问题,但是我们也可能调用一个方法,同时忽略返回值;我们通常把这称为:“它的副作用去调用一个方法”。因为我们关系的不是返回值,而是方法里面执行的逻辑。所以,比如我们进行这样的调用:f();Java怎样判断具体的调用方式呢?而且别人如何识别并理解代码呢?

总结: 函数的返回值只是作为函数运行之后的一个“状态”,他是保持方法的调用者与被调用者进行通信的关键。并不能作为某个方法的“标识”。

68:在Java中,能不能用一个char型存储一个汉字?为什么?

在Java中,char类型占2个字节,而且Java默认采用Unicode编码,一个Unicode码是16位,所以一个Unicode码占两个字节,Java中无论汉字还是英文字母都是用Unicode编码来表示的。所以,在Java中,char类型变量可以存储一个中文汉字。额外补充点知识: :使用Unicode意味着字符在JVM内部和外部有不同的表现形式, 在 JVM内部都是Unicode,当这个字符被从JVM内部转移到外时(例如存入文件系统中)。所以Java中有字节流和字符流,以及在字符流和字节流之间进行转换的转换流,如InputStreamReader和OutputStreamReader,这两个类是字节流和字符流之间的适配器类,承担了编码转换的任务。而对于C程序来说,这样必须依赖于union(联合体)共享内存的方式来进行实现。

69:在Java中,对于阻塞队列的方法的理解?

分析:要注意每个不同的API的区别。

70:在Java中,为什么说hashmap是一种线程非安全的集合?那么会发生什么不安全的问题?原因是什么?

(1)对于第一问,可以对比hashTable以及concurrentHashmap进行对比它们的内在数据结构进行阐述。

71:在Java中,堆和栈有什么区别?(重大理解,百度二面)

(1)申请方式

72:在Java中,类什么时候会被初始化?

(1)创建类的实例,即进行new的时候

73:Java语言是一种类型安全语言,那么它有哪些机制进行安全机制来保证语言安全性?

(1)类加载机制(双亲委派机制)

74:请说说你对Java中的GC机制的理解?

分析:主要是自己基本是基于下面的知识点进行一步步说的,这样比较有条理。

75:说说死锁和饥饿的区别?

(1)从进程状态考虑,死锁进程都处于等待状态,忙等待(处于运行或就绪状态)的进程并非处于等待状态,但却可能被饿死;

76:将JVM中的堆内存的最小值和最大值设置为一样有什么好处?

好处:(1)最小值的设置方式为:-Xms,最大值的设置为:-Xmx。JVM初始分配的堆内存由-Xms指定,默认是物理内存的1/64;JVM最大分配的堆内存由-Xmx指定,默认是物理内存的1/4。

77:说收对于GC中的STW机制的理解。

(1)STW:也就是Stop The World ,它的含义就是停止其他的线程(让其他线程保持静止状态),而此时只运行GC线程。

78:经典的问题

关于锁的实现知识点:

79:Java实现生产者和消费者模型的方法?(Java)

https://mp.weixin.qq.com/s/HX-IUgsVfXbYFhguSTZOFg

和https://blog.csdn.net/jingsuwen1/article/details/52056940

80:常见的设计模式的理解?

(1)单例模式:上面的知识点有说明

81:为什么线程中的sleep()方法是静态的?(类比wait()方法之间的区别)

(1)因为sleep操作的是当前线程,使当前线程进行短暂性休眠(不释放获得的锁),所以,针对的是类而不是实例注意一点:sleep()之后的线程是处于线程的等待状态的,当sleep时间到之后,会根据CPU的调度算法进行选择线程的执行,所以,sleep方法会存在一定的延迟。

82:请说说UTF-8和GBK的区别(贝壳找房,二面)

(1)UTF-8:UnicodeTransformationFormat-8bit,允许含BOM,但通常不含BOM。是用以解决国际上字符的一种多字节编码,它对英文使用8位(即一个字节),中文使用24为(三个字节)来编码。

83:Hashmap底层是通过数组+链表的结构,请问为什么hashmap的时间复杂度为O(1)?(37互娱二面)

(1)当hashmap的各个链表中,不存在着hash冲突,也就是每个链表只有一个元素节点,那么时间复杂度为O(1)

84:读写锁实现读读共享,读写互斥,写读互斥的详细情况(37互娱二面)

https://blog.csdn.net/yanyan19880509/article/details/52435135

85:手写一个阻塞队列(贝壳找房二面)

https://blog.csdn.net/h525483481/article/details/80347485

86:Java序列化对象中都有一个UUID,它的作用是什么?不同的UUID又有什么作用?(贝壳找房二面)

作用:不同的UUID的作用:

87:多线程程序相关的问题(苏宁一面+58到家二面)

(1)情况一:两个线程,进行访问一个类的不同的方法,会发生资源竞争阻塞吗?

答案:不会

(2)情况二:两个线程,进行访问一个类的不同的synchronized方法,会发生资源竞争阻塞吗?

答案:会

(3)情况三:两个线程,一个访问一个类的synchoronized方法,一个访问非synchoronized方法,会发生资源竞争阻塞吗?

答案:不会

(4)情况四:两个线程,进行访问一个类的static修饰的synchoronized方法,会发生资源竞争阻塞吗?

答案:会

(5)情况五:两个线程,一个访问static修饰的synchoronized方法,一个访问static的非synchoronized方法,会发生资源竞争吗?

答案:不会

分析:(1)因为对于同一个类来说,不同的synchoronized方法都是获取当前的对象实例,所以,某一个时刻只能由一个线程进行访问。(2)对于同一个类来说,不同的static修饰的synchoronized方法都是对于当前的类对象,而JVM中只存在一个类模板,所以,某一个时刻也只能由一个线程进行访问。

public static void main (String[] args)

Thread a1 =

new Thread(

new Runnable() {

Thread a2 =

new Thread(

new Runnable() {

System.out.println(

"main" );

public void computeFirst ()

System.out.println(Thread.currentThread().getName() +

" : " + i);

}

catch (InterruptedException ie) {

public void computeSecond ()

System.out.println(Thread.currentThread().getName() +

" : " + i);

}

catch (InterruptedException ie) {

88:线程中sleep()方法和yeild()方法的区别

1.sleep()方法会给其他线程运行的机会,而不管其他线程的优先级,因此会给较低优先级的线程运行的机会;yeild()方法只会给优先

2.sleep()方法声明抛出InterruptionException异常,而yeild()方法没有声明抛出任何异常.

3.sleep()方法比yeild()方法具有更高的可移植性.

4.sleep()方法使线程进入阻塞状态,而yeild()方法使线程进入就绪状态.

5.sleep可以指定睡眠的时间,而yeild不行。也就是说yeild调用之后,很可能马上又会回到运行状态。注意一点:只有在线程启动前(即调用start()方法前),才能把它设置成后台线程.如果线程启动后,再调用这个线程的setDaemon()方法,则会抛出异常 .

89:说说Java中的内存屏障(三七互娱一面)

https://blog.csdn.net/bjo2008cn/article/details/53900445

90:请说说对于并发包中的LockSupport的理解(区别:Object对象中的wait()和notify()机制)

https://blog.csdn.net/secsf/article/details/78560013

91:请实现一个LRU的cache

https://blog.csdn.net/pingnanlee/article/details/40585941

92:请说明为什么在ArrayList中的数组元素的对象用transient关键字进行修饰?

(1)因为transient关键字的作用在于可以将一些不需要JVM默认序列化的对象进行序列化,从而实现将对象中的某些元素不进行序列化的操作。

93:序列化了解吗?请说说下面的不同种情况,会发现什么?(蚂蚁金服三面)

情况一:当执行序列化TestSerizerableTwo对象的时候,会发生什么?

public TestSerializable ()

System.out.println(

"i am TestSerializable" );

class TestSerializableTwo extends TestSerializable

public TestSerializableTwo ()

System.out.println(

"i am TestSerializableTwo" );

答:会报没有实现序列化接口的错误。

情况二:当执行序列化TestSerizerableTwo对象的时候,会发生什么?

public TestSerializable ()

System.out.println(

"i am TestSerializable" );

class TestSerializableTwo extends TestSerializable implements Serializable

public TestSerializableTwo ()

System.out.println(

"i am TestSerializableTwo" );

答:会打印两个类的构造函数,因为当创建对象的时候,是进行递归创建直到顶层父类。

情况三:当反序列化TestSerizerableTree对象的时候,执行的构造函数结果是什么?

public TestSerializable ()

System.out.println(

"i am TestSerializable" );

class TestSerializableTwo extends TestSerializable implements Serializable

public TestSerializableTwo ()

System.out.println(

"i am TestSerializableTwo" );

class TestSerializableThree extends TestSerializableTwo

public TestSerializableThree ()

System.out.println(

"i am TestSerializableThree" );

答:只会执行TestSerzeable的构造函数。

情况四:当反序列化TestSerizerableTree对象的时候,执行的构造函数结果是什么?

public TestSerializable ()

System.out.println(

"i am TestSerializable" );

class TestSerializableTwo extends TestSerializable

public TestSerializableTwo ()

System.out.println(

"i am TestSerializableTwo" );

class TestSerializableThree extends TestSerializableTwo implements Serializable

public TestSerializableThree ()

System.out.println(

"i am TestSerializableThree" );

答:只会执行TestSerzeable和TestSerzeableTwo的构造函数。

总结:这个题不难,主要就是看是否真正理解了序列化的执行过程。

94:

这并不是终点,而是我刚刚的开始,我会一直不断将知识点进行更新,欢迎大家进行关注和阅读!!!

转自[https://blog.csdn.net/Cs_hnu_scw/article/details/79635874](https://blog.csdn.net/Cs_hnu_scw/article/details/79635874)