2019年最值得期待的一部鸿篇巨制是什么?很多人会说是《权力的游戏》大结局,但其实还有一部拍摄时间超过半个世纪的长篇剧集,也即将在今年迎来新的一集——

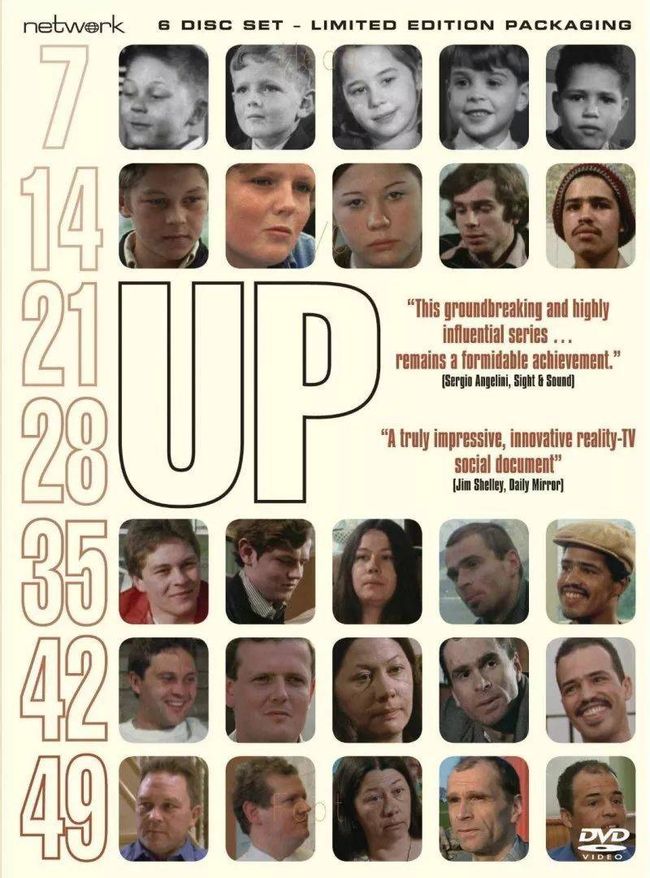

英国那个著名的、在国内被翻译成《人生七年》的《UP》系列纪录片,要更新了。

到了2019年,片中所记录的那群孩子,已经63岁了。

1964年,导演迈克尔·艾普特(Michael Apted)开始为英国ITV电视台拍摄记录片《7 UP》,他把来自于英国各地不同社会阶层的14个7岁儿童集合在伦敦动物园里,拍下他们玩耍的片段作为纪录片的开头。

当时的艾普特有一个宏大又疯狂的想法,他想要记录这些孩子长大成人的过程,甚至之后的人生:

14个7岁孩子里,有的出身孤儿院、有的父母都是劳工、有的来自中产家庭、有的读寄宿学校,而之后每隔七年,艾普特都会重新采访当年的这些孩子,了解他们的生活、询问他们对现状的看法和未来的规划。

那个时候,伦敦动物园还没有因为成为《哈利·波特》的拍摄地而名声大噪,而《UP》系列之后持续了50年的受访者们在动物园寒酸的围栏外面第一次齐聚,这群7岁的小朋友没有遇到会说话的蛇与突然消失的玻璃,他们只是开启了自己漫长又平凡的人生。

“我们把这些孩子们聚到一起,因为我们想在2000年时看看英格兰的一个缩影,2000年时的工人和主管,现在都只有七岁。”《7 UP》的画外音这样说道。

01

一部带着答案去拍的纪录片

《UP》系列的创意最初来自于导演对英国阶级固化的疑问——或者说是讽刺。

在中国,“阶层固化”在近几年才被频繁提起,但是放在英国却是一个长久以来根深蒂固的问题。

1941年,还在BBC做记者的乔治·奥威尔就曾说过:“英国是太阳底下最受阶层支配的地方。”

在维基百科关于“英国社会阶层(Social class in the United Kingdom)”的介绍里面,1700年左右,英国的社会阶层就已经成型且有了明确的区分,而几百年过去,社会变得更有活力了吗?人们获得更多机会了吗?我们可以改变自己的命运了吗?

“社会阶层的分隔从来没有消失过,它只不过是换了一种方式存在。”英国社会学家理查德·霍佳特说:“每隔十年我们就要宣布一次阶层问题已经被我们埋进了土里,而土里的所有棺材都是空的。”

所以,年轻的艾普特想要拍一个具有实验风格的纪录片来呈现英国社会上“富人仍富,穷人愈穷”的现状。

他找到的14个孩子里面,有4个女孩和10个男孩,其中有4个是伦敦的上流阶层,3个来自利物浦的中产阶级家庭,3个出身伦敦东区的工人阶级,2个农村孩子,还有2个来自伦敦的孤儿院。

耶稣说过,“Give me a child until he is seven and I will give you the man”,放在中文语境里大致就是“七岁看老”的意思,所以节目组决定选择在孩子们7岁那年开拍,之后每隔7年,节目组会分别回访这14位成员,分两天对他们进行6个小时的拍摄,再配合采访内容剪辑成为之后每7年播出一次的《14 UP》《21 UP》《28 UP》《35 UP》《42 UP》《49 UP》和《56 UP》。

在2012年的《56 UP》播出之后,已经有很多观众对这14个孩子的命运做出了总结:

除了患有精神疾病,从中产沦落成流浪汉的尼尔,和考上了牛津物理系的农村孩子尼克拉斯,几乎所有的小孩都维持着他们的阶层,精英阶层和中产阶级出身的孩子长大后仍然过着和他们父母别无二致的富裕生活,而出身较差的孩子最终也终日碌碌、止于平庸。

表面看来,艾普特成功地完成了他的命题作文,因为大多数人的确没能成功地反抗命运、跳出自己固有的阶级。

但是随着一个又一个七年过去,藏身镜头之后的艾普特逐渐明白,其实他拍的不仅仅是一部记录社会阶层固化的影片,这一系列纪录片无意中触及的一个主题,叫做人生。

02

剧本之外的人生

从1964年的《7 UP》开始作为受访者的14个孩子中,有13个出现在了2012年的《56 UP》中,作为一个素材不断叠加的纪录片,《7 UP》仅有半个多小时的时长,到了《56 UP》则拆成了三集,每集接近一个小时。

而观众们则能用接近20分钟的时间,来简略地了解一个受访者49年的人生经历。

出身于上层社会的约翰是顺风顺水的“别人家的孩子”,他从牛津大学毕业之后成为了一个出庭律师,和驻保加利亚大使的女儿结了婚。

但屏幕前的观众所不知道的是,约翰在9岁那年就失去了父亲,是他的妈妈省吃俭用让他读了私立中学,并且因为获得了奖学金才得以读完牛津。

在《56 UP》里约翰终于坦诚了自己隐瞒了二十几年的辛酸往事,他说:“这个片子里关于我的部分真的有所偏颇,仿佛我有什么与生俱来的强大特权,其实没有谁能过得这么容易。”

来自利物浦中产阶级家庭的尼尔可谓是《UP》系列里的一个异类,他没能考上牛津,转而去读了亚伯丁大学。

但是大学刚读了两年,他就辍学成为了一名建筑工人。等到他28岁的时候,尼尔已经经历了很久的街头流浪生活。

35岁的尼尔住在英国最北部,雪特兰群岛的一栋社会住宅中。“七年之后我在干什么?可能在伦敦的某条巷子里流浪吧。”

42岁的尼尔的确搬去了伦敦,不过是作为海尼克区议会的自由民主党成员。

在他49岁的时候,尼尔成为了一个地方议会的自由民主党议员,甚至被请去澳洲做政治演讲。尽管做议员仅仅是一份能让人勉强维生的工作,但是尼尔依然为他的事业投入了很大的热情。

“我从16岁开始就一直被精神方面的问题所困扰,它让我没办法顺利地读完大学,也带来某些工作上的困扰。二十多岁的时候我尝试过求助心理医疗机构,但是那个年代不健全的医疗制度让我很快意识到,求人不如求己。”56岁的尼尔评价自己最大的优点就是“能够撑下去”。

《UP》系列的播出让他受到了很多人的关注,观众们带着怜悯的心情写信给他,说他们完全理解他的处境和感受,并试图为他指一条明路。“但是我想说的是,没有一个人能够明白我的感觉,没有。”尼尔说。

成长于伦敦东区一个工人家庭的苏,在21岁时已经毕业,在一家旅行社上班。她曾经在14岁的时候说自己不想太早结婚,然而还是在24岁迅速地结婚生子,成为了两个孩子的妈妈。

“结婚结得早一定会错过一些东西。”她说,“错过能够完全做自己的人生重要阶段,因为人一旦结婚,就不能再为自己而活。”

35岁时候的苏已经离婚,一边独自抚养两个孩子,一边在一家制造公司做兼职。在苏42岁的时候,她重新开始做全职工作,在伦敦大学皇后学院法学系做协助课程管理工作。

7年以后,苏成为了法学系的行政主管,并且在业余时间加入了当地一家小型话剧团。

而她依然在期待自己的真命天子。苏在42岁和自己的新男友定了婚,但是14年过去, 她没打算让这段关系更进一步,“我觉得组建一个家庭和生小孩这种事,都是过去式了。”

导演的声音出现在画外音里:“你是否希望有机会读大学?”

“不会,为什么非得往回看?”苏笑得很自信,“至少我现在拥有好的职业,有自己的房子,我退休之后可能没有钱去环球旅行,但是只要我能把家里弄得舒服,让家人有吃有穿,就已经感到很满足了。”

而被称为《UP》系列里唯一成功跨越阶级的人——出身农村、从牛津毕业之后目前在一所美国大学里做电机学教授的尼克拉斯,也并不是一个大家脑海中那个充满了野心的奋斗者。

“我很喜欢农村生活,但是更喜欢物理,所以为了学习物理不得不去很远的地方。”尼克笑道:“其实那个想要研究月亮、了解飞机构造的小孩一直没长大。”

尽管他在28岁就已经移民美国,并且娶了一个美国太太,但尼克依然期待能够回到英国的大学任教。“只要国内的教学环境有所改善,有任何机会我都会毫不犹豫地回来。”他强调。

在《56 UP》的最后,尼克坦诚他更希望自己能够因为学术成绩而不是这个纪录片而出名,虽然这辈子可能没什么机会了。

“我每次拍摄的时候想说的东西都有很多,结果节目拍到的只是我做的一堆蠢事,而且是每隔七年才拍几天,简直就像圣经故事一样精简,然后这些短短的生活花絮就会被认为是我人生的全部。”

03

这个世界上唯一没有的就是标准答案

对于观众来说,虽然《56 UP》三个小时的时长仅仅能够用来窥视受访者们生活的一角,但却有更多人把它当做总结人生哲理的绝好素材。

有人从里面看到了寒门再难出贵子,有人看到了性格决定命运,有人得出了“少生优生幸福一生”的结论,有人认为它展现了婚姻的重要性……

然而从一开始就把这部纪录片当做一篇“阶级固化”命题作文的导演艾普特,却在50年后承认,《UP》系列的内核早就脱去了他想要的讽刺意味和政治色彩。

所以它具体表达了一些什么呢?也许没有答案,因为生活也没有答案。

“在这个系列的拍摄之初,我是很固执的。我和参与者们在对于成功、失败、幸福等方面的定义都有着很大的分歧,而他们的想法往往会被我忽视。”

艾普特说:“我习惯于扮演上帝的角色,不带感情地分析他们的优点与不足,对参与者们未来的发展进行预言。直到几十年后,我才发现自己所做的这一切都是一个令人尴尬的错误。”

比如在《21 UP》里面,艾普特已经表达了自己对托尼——那个出身孤儿院、愤世嫉俗、想要成为马术运动员却不得志的男孩——未来生活的预见,他认为托尼这样发展下去迟早要进监狱。

但是之后几年的托尼却找到了一份出租车司机的工作,并做得很开心。

后来,他因为在片子里根据出租车载客率的变化而预言了金融危机的发生,就此名声大噪,现在和妻子在西班牙贷款买了一栋有泳池的小房子,过着悠闲的退休生活。

艾普特后来意识到,他“阶层高低决定成功”的固有想法对自己的视野产生了很多局限,在《56 UP》的拍摄过程中,他感慨:“我认为他们会对自己的老去感到担忧和焦虑,整日为低迷的经济形势发愁,时常回忆自己的青春时光,并对年轻时做过的错误决定感到后悔……但是让我惊讶的是,受访者们大多数都在自己的家庭生活或者其他领域找到了让自己真正感到舒适和开心的事情。”

虽然艾普特本人是一个为了事业可以牺牲一切的工作狂,不过他也不得不承认,许多“成功人士”都会感觉自己走的是一条正确的道路,但是这并不代表别人所追求的道路就是错误的。

那些被主流思想认为没有事业心、没有跨越自己阶层的“失败者们”,他们也从家庭或者其他领域获得了爱与动力,在五十多岁的时候依然乐观且满足,并认为之后的生活还有无限可能。

“所以我应该会继续拍下去吧,《63 UP》《70 UP》……拍到我拍不动了为止,因为我自己也对他们之后的发展充满了好奇。”艾普特在一次采访中这样描述自己对这个系列后续的规划。

纵观整个《UP》系列,它并没有试图勾勒出一幅英国社会近十年来的宏大群像,而是用更加细致和人性化的手法深入描绘了一些单独的个体。

《UP》系列让我们对现实生活中自己所接触不到的人群有了更亲切的认识:他们有着怎样的喜怒哀乐与情感经历,面临怎样的困境,又会对生活有哪些体会和感悟?

刘瑜早年在自己的博客上写过一篇《UP》系列的影评,叫做《记得当年草上飞》,在那篇文章的结尾她这样写道:

到影片最后,这14个人绝大多数都变得比年轻时更可爱,在时光的雕刻下,凿去狂妄,磨出温润。说到底,谁都终将被扔回时间的海底,在那里与其他鱼虾贝壳一同聆听无边的寂静。