摘要:

越来越多的证据表明猪到非人灵长类动物(NHP)异种移植后存在持续的全身性炎症状态(在异种移植受体中称为全身性炎症[SIXR])。炎症标志物的增加,例如C反应蛋白,组蛋白,血清淀粉样蛋白A,D-二聚体,细胞因子,趋化因子,以及游离三碘甲状腺原氨酸的减少,已经在受体NHPs中被证实。炎症,凝血和免疫反应之间的复杂相互作用是公认的,但炎症在异种移植受体中的作用尚不完全清楚。有证据表明炎症可以促进凝血的激活和适应性免疫反应,但确切的机制尚不清楚。如果要实现延长的异种移植存活时间,可能需要采取抗炎策略(例如,使用抗炎剂,和/或产生保护免受炎症影响的基因工程器官来源猪),以防止、控制或否定异种移植受体中发展的全身性炎症的影响。这可能允许降低外源性免疫抑制治疗的强度。如果要获得异种移植物的免疫耐受,那么炎症的控制可能是必不可少的。

前言

器官移植是过去70年来医学上的成功故事之一,但是来自已故人类捐赠者的器官仍然不足以治疗所有可能受益的患者。例如,在美国,目前大约有12万名患者在等待一种或那种的器官,然而今年只有大约1万名已故的人类捐献者,平均每个捐赠者提供三到四个器官[1]。

如果有合适的动物器官来源,人体器官的缺乏是可以避免的。由于一些逻辑和其他原因,猪已被确定为临床移植器官的潜在来源[2]。因此,在过去的35年中,异种移植(跨物种移植)领域得到了广泛的研究[3]。虽然移植到人类或非人灵长类动物(NHP)中的野生型(即基因未修饰)猪的器官在几分钟内被排斥[4],我们对猪进行基因工程以保护其器官免受灵长类动物免疫反应的能力已导致维持生命的肾脏或心脏移植物在NHP中存活数月甚至一年以上[5-9]。必须克服的障碍之一,但仍然是个问题,是对猪器官存在的炎症反应。

炎症是身体组织对有害刺激的复杂生物反应的一部分,在各种疾病中均可观察到,如炎症性疾病[10],感染[11],动脉粥样硬化[12]。适当的促炎细胞因子和趋化因子的释放对于保护性免疫是必要的,但是这些因子的过度产生会导致各种病理状态[13]。器官移植后缺血再灌注损伤后出现炎症反应[14]。这可能在启动异基因免疫应答[15]和同种移植物血管病的发展[16]中发挥重要作用。

有越来越多的证据表明猪异种移植存在全身炎症反应(“异种移植受体的全身性炎症”[SIXR])[17-19]。炎症促进凝血[17-21]和异种移植后发展的免疫反应[17,18]的激活[22,23]。在器官异种移植的受者中,C-反应蛋白(C-RP)在消耗性凝血疾病或T细胞反应发展之前就会升高[17,18]。浸润的先天免疫细胞表达组织因子,组织因子在启动凝血中起作用[24]。炎症抑制了T细胞耐受的发展[22,25]。

我们在这里回顾异种移植的长期全身炎症反应的证据,并考虑可以采取什么步骤来预防或减少它。我们主要利用了我们自己的观察结果,但通过对文献的回顾补充了这些观察结果。

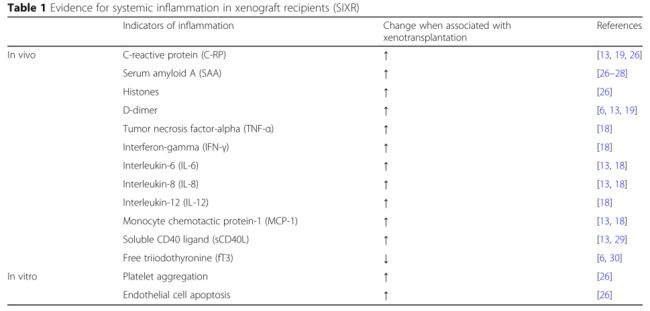

异种移植受者持续炎症反应的证据(SIXR)(表1)

C-反应蛋白(C-RP)是一种急性时相蛋白,主要由肝细胞对促炎细胞因子,特别是白细胞介素-6(IL-6)合成[31]。C-RP为侵袭性病原体提供了第一道防线,并可促进补体激活、细菌包膜肿胀和吞噬[32]。它是早期感染的标志,并提供了一个简单的客观参数[33]。此外,当存在肾移植急性排斥反应时,C-RP mRNA表达增加[34]。C-RP既能防御宿主感染,又能增强炎性组织损伤。

在猪到狒狒器官移植后,C-RP在几个月内增加,表明存在持续的炎症状态13,19,26,并沉积在移植的猪肾18。这是否是初始抗体结合的次要因素仍然不确定。

血清淀粉样蛋白A(SAA)是结核病、类风湿性关节炎、克罗恩病和各种癌症的主要急性时相蛋白和炎症相关标志物[35,36]。SAA也是急性同种异体排斥反应的敏感标记物[37]。肝细胞是SAA的主要来源[38]。SAA升高的原因是循环血清白细胞介素-6(IL-6)和肿瘤坏死因子α(TNF-α)增加[39]。由内皮细胞(ECs)、淋巴细胞、特别激活的单核细胞和巨噬细胞产生的炎症相关细胞因子刺激淀粉样蛋白A的合成[35,40]。反过来,SAA可能诱导一些促炎细胞因子的释放,如肿瘤坏死因子-α,IL-1β和趋化因子IL-8[41,42]。然而,SAA也可以诱导趋化因子的分泌,这些趋化因子可能在局部抑制炎症[43],并动员磷脂和胆固醇进行细胞修复[44]。

在猪到狒狒器官异种移植后,在抗体介导的排斥期间(图2)或当消耗性凝血疾病或感染发展时,观察到SAA显著增加[26,27]。淀粉样蛋白A沉积在移植的猪肾中[28]。虽然目前测量SAA的方法不是完全定量的,但它是炎症状态的简单和快速的指示器,允许早期检查,例如排斥,感染或其他并发症。

细胞外组蛋白在炎症中起关键作用[45]。在体内,它们导致EC功能障碍(例如,中性粒细胞边集,出血,血栓形成),而在体外,它们对EC具有细胞毒性[45]。已鉴定出五种类型的组蛋白[46,47]。组蛋白的释放可由脓毒症、创伤、化学毒性、移植损伤和缺血再灌注触发[48]。它们与各种细胞的Toll样受体(TLRs)结合,例如血小板、红细胞[49],进而诱导NETosis(细胞死亡,颗粒内容物释放到细胞外,这反过来又增加了组蛋白的释放并放大了炎症[50-57]。

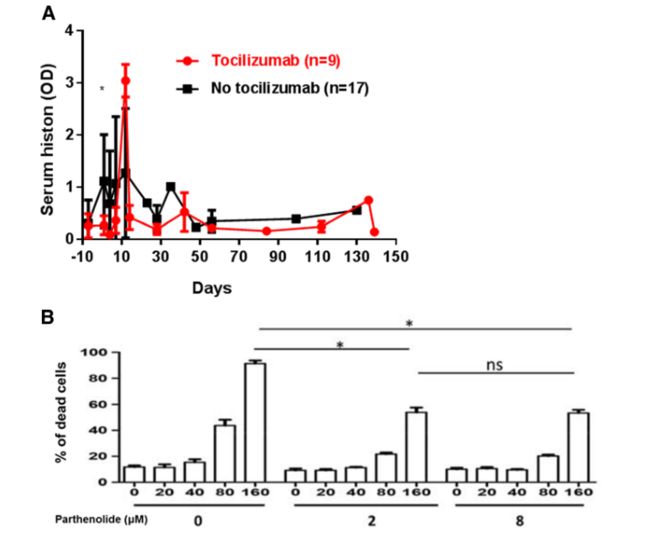

组蛋白-DNA复合物的直接血栓前活性增加了炎性细胞因子的形成,并通过激活TLR 2、4和9来促进血栓反应[48]。此外,炎性细胞因子下调血栓调节蛋白,诱导组织因子,并上调纤溶酶原激活物抑制剂[48]。组蛋白也可以引起直接的血小板活化[53,58]。当存在炎症和凝血功能障碍的证据时,异种移植受体的水平会增加[26]。在没有IL-6受体阻断(用tocilizumab)的情况下,猪器官移植后的平均血清组蛋白水平显著升高26。中性粒细胞数量的减少可能会减少细胞外组蛋白的释放[59,60]。在体外研究中,核因子κB(NF-κB)抑制剂parthenolide(图3B)显著减少组蛋白诱导的猪EC凋亡/死亡[26]。EC凋亡在许多炎症和免疫疾病中被观察到[61]。

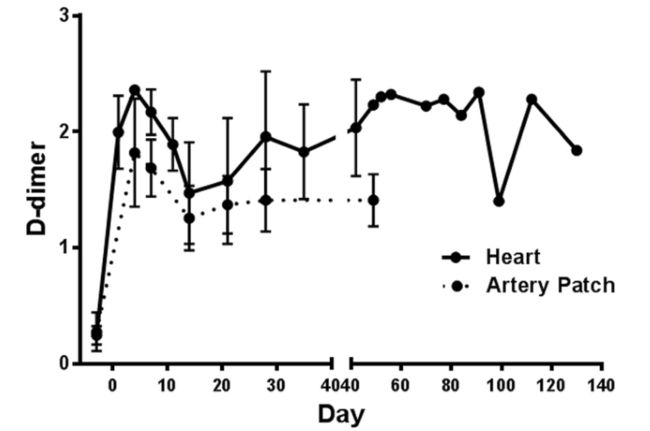

D-二聚体是交联纤维蛋白降解的蛋白质产物。在血管内凝血和血栓性疾病中观察到血液中D二聚体浓度升高[62]。D-二聚体可能通过激活中性粒细胞和单核细胞,诱导炎性细胞因子(如IL-6)的分泌而促进炎性级联反应[62-65]。

D-二聚体也可能是炎症的标志[19,64,66,67],并且当异种移植失败时可能上升(图4)[19]。

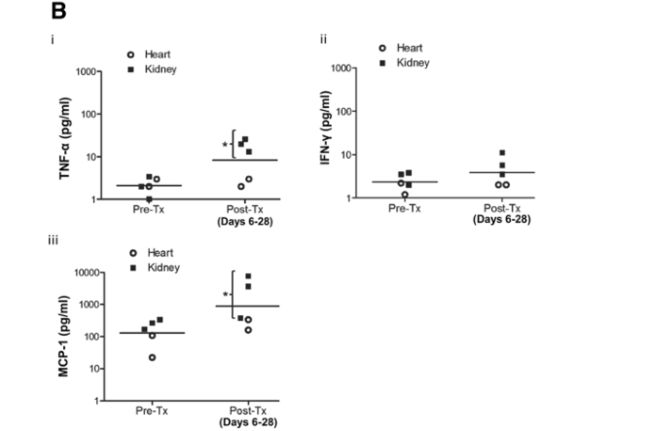

促炎细胞因子/趋化因子有助于抵抗感染,但可能诱发全身性炎症[68,69]。在体外研究中,猪IL-6,IL-1β和α激活人脐静脉内皮细胞(HUVEC)[70]。猪主动脉内皮细胞(PAECs)可被人IL-6、IL-17、IL-1β和α显著激活[70]。例如,(I)人IL-17、IL-1β和TNF-α增加粘附分子基因(例如E-选择素、VCAM-1和ICAM-1)的表达,(Ii)人IL-6、IL-17、IL-1β和TNF-α诱导的趋化因子(例如,IL-8和MCP-1)和组织因子表达增加,以及(Iii)人IL-1β和肿瘤坏死因子-α诱导猪白细胞抗原I类的表达[70]。上述所有的细胞因子/趋化因子都有可能促进异种移植物的炎症和凝血反应。

在缺乏免疫抑制治疗的情况下,在异种移植后可以看到某些细胞因子水平的增加,但在实施免疫抑制治疗时不会增加18。

炎症在血小板活化和聚集中起着关键作用[71],这反过来又在异种移植后凝血功能失调中发挥重要作用[72]。细胞外组蛋白与血小板上的TLR,特别是TLR2和TLR4结合,导致血小板聚集[51,53]。在人类中,细胞因子IL-17可以通过ERK2和p53信号通路促进血小板活化和聚集[73,74],尽管确切的机制尚不清楚[75]。受体血小板也可以通过直接与猪ECs结合来激活[76]。在没有人血清或抗体的情况下,人血小板在与pAECs接触后可以上调组织因子的表达,这可以通过凝血酶的产生导致凝血[77]。

低血浆游离三碘甲状腺原氨酸(Ft3)与炎症[78-82]之间存在关系。血浆ft3在脑死亡[83,84]和主要外科手术,特别是体外循环心脏手术后下降[85-89]。

在接受猪心脏、肾脏、肝脏和动脉补片异种移植的受体狒狒中,ft3迅速下降,需要几天时间才能恢复到移植前的水平26。已有报道血清IL-6和肿瘤坏死因子-α与甲状腺激素浓度呈负相关[80]。持续的低水平几乎肯定与异种移植物的炎症反应有关[26]。

异种移植受者炎症与凝血关系的证据

直到最近,在NHPs中成功的猪器官移植的一个主要障碍是凝血酶产生过多引起的凝血功能失调[90-93]。凝血酶受体的激活放大成熟树突状细胞产生趋化因子CCL18和肺激活调节趋化因子[94]。凝血酶在体外可上调ICAM-1mRNA并诱导单核细胞表达ICAM-1[95],并通过激活NF-κB[96]。

众所周知,炎症有助于激活凝血功能障碍[17,18,70,97,98]。组织因子不仅是凝血酶的启动子,也是炎症的标记物[99,100]。肿瘤坏死因子-α[101],IL-6[102]和C-RP[103]增加天然免疫细胞上组织因子的表达,从而促进凝血[100,103]的激活。在凝血和炎症之间存在一个放大电路,导致炎症介质以及促凝因子的激活[20]。因此,炎症的治疗预防可能是猪异种器官移植后最大限度地减少凝血失调的主要因素。

最近进行的一项重要观察表明,当仅表达天然猪血栓调节蛋白(也具有抗炎作用)的猪血管内皮细胞被肿瘤坏死因子-α激活时,血栓调节蛋白的表达明显下调(图7A)[98]。这表明,当猪器官暴露于炎症(猪器官移植到NHP后是普遍存在的)时,血栓性微血管病可能会发展。缺乏人类血栓调节蛋白的抗炎作用可能导致消耗性凝血疾病的早期发展[6]。相反,人血栓调节蛋白的转基因表达没有下调,因此维持了它的抗凝和抗炎作用(图7b)[98]。

异种移植受者炎症与免疫反应关系的证据

异种移植后某些细胞因子/趋化因子的显著增加可能是由于先天免疫细胞活性的结果,并且很可能是异种移植损伤的致病因素[17,18]。炎症和先天免疫反应增强适应性免疫反应【70,98】。

全身炎症标志物的上调与T细胞依赖的适应性免疫反应的无效阻断有关[105]。

在一项体外研究中,当猪干扰素-γ激活pAECs时,人外周血单个核细胞(PBMC)的增殖反应显著增加,支持炎症增强异种移植物的免疫反应的概念106。移植后T细胞耐受的诱导被炎症抑制[25]。通过影响免疫反应,细胞因子和趋化因子分泌影响同种异体移植的结果[107,108]。IL-7,IL-8和干扰素-γ诱导的蛋白10,趋化因子配体9,趋化因子配体2和5的增加与早期同种异体移植物功能障碍相关[109-111]。

炎症,凝血和免疫反应有着复杂的相互关系[23,50]。例如,凝血酶在体外激活人细胞对猪细胞的反应,并诱导与干扰素-γ激活程度相同的T细胞增殖反应(图8B)[97]。

预防异种移植受者炎症的潜在策略

几种旨在防止或减少异种移植后过度炎症的策略已经过测试,其中一些策略已得到临床批准。

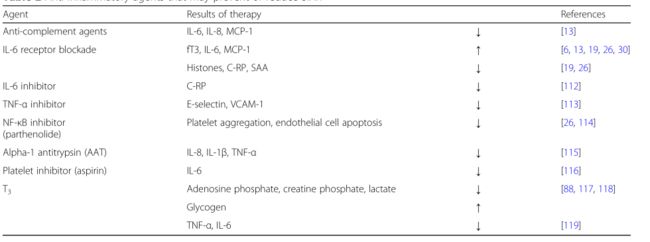

药物治疗(表2)

皮质类固醇

皮质类固醇激活几个基因,包括具有抗炎作用的NF-κB抑制剂[120]。给猪心脏异种移植受体用药后,IL-6、IL-8和MCP-1水平降低[13]。然而,D-二聚体仍然增加,与皮质类固醇和/或抗炎治疗无关,表明炎症反应持续[13]。

Anti-complement agents

虽然眼镜蛇毒液因子(CVF)主要用于消耗补体[121],但MCP-1、IL-8和IL-6在给药后减少[13]。用猪动脉补片移植的狒狒给予眼镜蛇蛇毒因子后,IL-6,IL-8和MCP-1仍然低于移植前水平,或与移植前水平相当[13]。Eculizumab是一种抗C5人源化单克隆抗体,通过阻止C5转换酶的切割来抑制末端补体效应途径[122]。它通过增加干扰素-γ和IL-17,降低IL-4来改变细胞因子的分布。[123-125]。Cp40是一种由14个氨基酸组成的环肽,它是一种补体抑制剂,通过抑制C3的激活来抑制促炎效应物(如肿瘤坏死因子-α,IL-1β和IL-17)的产生[126,127]。C1抑制剂是唯一已知的经典补体途径丝氨酸蛋白酶C1s和C1r的血浆蛋白抑制剂。它减少一些促炎细胞因子(肿瘤坏死因子-α,IL-18)和增加保护性细胞因子(IL-10)[128,129]。

IL-6受体阻断和IL-6抑制剂

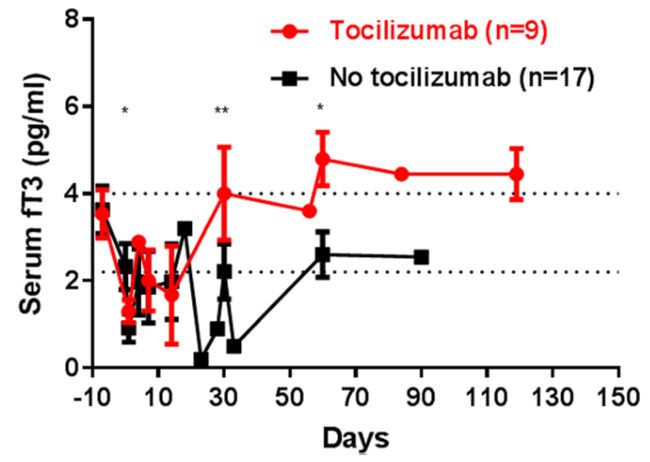

用IL-6受体阻断剂tocilizumab治疗猪异种移植物的NHP受体,导致C-RP(图1A)[19]和血清组蛋白(图3A)[26]水平大大降低。然而,D-二聚体仍然升高(图4)[13,19]。阻断IL-6受体也与异种移植后看到的ft3水平下降的更快恢复相关(图6)[26]。

tocilizumab对移植物的免疫反应有其他几种有益的影响。它减少了存储器B细胞[130,131]和血浆细胞[132]的数量,但增加了调节性B细胞[133]和调节性T细胞[134]的比率。它还减少单核细胞和骨髓树突状细胞[135]。接受tocilizumab治疗的同种异体肾移植受者遭受较少的抗体介导的排斥[136],并且降低了供者特异性抗体水平[137]。

然而,最近的证据表明,tocilizumab虽然与灵长类IL-6受体结合,但不与猪移植物上的IL-6受体结合[70],因此可能对移植物没有保护作用。IL-6抑制剂siltuximab通过中和IL-6的产生对Castleman病和某些炎症性疾病具有治疗作用[138]。用Siltuximab中和IL-6导致Castleman病的持续C-RP抑制[112],但在异种移植中并不完全有效[Zhang G,等,手稿制备]。

抗组蛋白抗体

细胞外组蛋白和TLR通路是治疗各种炎症条件的主要靶点。抗组蛋白治疗具有预防异种移植中组蛋白诱导的炎症的潜力[26]。使用抗组蛋白抗体(例如,抗组蛋白H4单克隆抗体)可抑制细胞因子的产生,并对各种炎症损伤具有保护作用[45,56,139-147]。rTBM对组蛋白毒性的保护作用是通过激活蛋白C依赖性和非依赖性途径介导的[148]。抗组蛋白抗体尚未在异种移植的体内模型中进行测试。

肿瘤坏死因子-α抑制剂

EC激活被肿瘤坏死因子-α抑制剂减少[113]。在体内异种灌注模型中,TNF-受体融合蛋白(TNF-RFP)具有减少炎症的作用,尽管其作用机制尚不清楚[113]。

NF-κB抑制剂

NF-κB在增强细胞对炎症的反应中起着至关重要的作用。凝血酶不仅激活NF-κB,而且上调NF-κB依赖的基因[87]。由于细胞外组蛋白潜在地通过NF-κB途径诱导内皮细胞上组织因子的表达,这放大了凝血酶的产生[149]。NF-κB抑制剂parthenolide在体外减少猪EC凋亡/死亡26。据报道,在免疫性肾小球肾炎中,小茴香内酯还可以减少内毒素休克和预防炎症[150]。它被用作偏头痛的预防性治疗,并且据报道在临床试验中有益的效果[151]。

阿尔法1-心红素(AAT)

AAT是一种原型丝氨酸蛋白酶抑制剂,在人类血液中含量丰富。虽然主要由肝细胞[152]产生,但也由其他细胞产生(例如,上皮细胞[153],单核细胞[154],巨噬细胞和中性粒细胞[155,156],肠上皮细胞[157],人胰岛的α和δ细胞[158],和癌细胞[159])。血浆AAT水平在炎症和感染期间升高[160]。

AAT具有抗炎,抗白细胞迁移,抗凋亡和抗血栓形成的作用[161-166]。AAT治疗显著降低促炎细胞因子(IL-8,IL-1β,α)水平[115]。在同种异体胰岛移植的猴子中,AAT防止了炎症反应[167],但当狒狒接受来自基因工程猪的动脉补片移植时,AAT治疗对IL-8和C-RP水平没有影响[13]。

血小板抑制剂

阿司匹林被广泛用作预防血管疾病的药物,并与心肌梗死和中风的减少有关[168]。此外,有证据表明阿司匹林下调某些促炎细胞因子(例如IL-6)[116]和前炎症信号通路,包括NF-κB[16 9-171]。

三碘甲状腺原氨酸(T3)

在猪异种移植物存在的情况下,尚不确定T3是否可以抑制炎症状态[79],但T3治疗减少了炎性细胞因子(如肿瘤坏死因子-α,IL-6),改善了糖尿病大鼠的血糖控制[119]。然而,由于猪器官移植后所有狒狒的ft3水平都有所下降[30],我们发现管理t3有助于提高ft3水平。

器官来源猪的遗传改良(表3)

血红素氧合酶-1(HO-1)的表达

HO-1已知具有抗炎作用和减少细胞凋亡[14,172-178]。它是一种抗氧化酶,受红系2相关因子2(Nrf2)途径调节[194]。HO-1的激活可以通过上调NRF2/HO-1信号通路来防止肿瘤坏死因子-α诱导的炎症和氧化损伤[195]。猪细胞上HHO-1的表达阻止肿瘤坏死因子α-和环己酰亚胺介导的凋亡(图9)[图9],并导致粘附分子的下调,例如E-选择素,ICAM-1和VCAM-1[175]。表达HHO-1的器官对大鼠异种心脏移植存活时间的延长至关重要[173,177],猪胰岛中表达HHO-1延长了小鼠的存活时间,并减少了免疫细胞浸润和胰岛细胞凋亡[178]。

A20的表达

A20,一种肿瘤坏死因子-α诱导的蛋白,已被证明具有抗炎和抗凋亡作用[179-181]。A20是炎症信号转导的重要调节因子,可拮抗NF-κB的激活。几个报告表明,A20在抑制NF-κB信号转导中起着至关重要的作用,以响应α和微生物产物[180,181]。与野生型pAECs相比,来自hA20转基因猪的pAECs凋亡明显减少[179]。hA20转基因猪心脏对缺血/再灌注损伤有部分保护作用[179]。

凝血调节蛋白的表达

几种凝血调节蛋白具有抗炎特性,例如血栓调节蛋白[182-187],内皮蛋白C受体(EPCR)[188],胞外核苷三磷酸二磷酸水解酶-1(CD39)[189-191]和组织因子途径抑制物(TFPI)[192,193]。据报道血栓调节蛋白的N-末端凝集素样结构域具有直接的抗炎活性和抑制补体激活[182]。血栓调节蛋白还通过促进活化蛋白C[183-186]的产生而具有抗炎作用,活化蛋白C[183-186]具有抗凝活性,并具有直接的细胞保护作用[196]。内皮蛋白C受体也引起激活的蛋白C依赖和独立的抗炎作用[188]。CD39是一种主要的血管核苷二磷酸水解酶,可将三磷酸腺苷(ATP)和二磷酸腺苷(ADP)转化为腺苷。CD39被证明通过抗炎腺苷受体信号通路保护移植肾免受缺血再灌注损伤[189],并保护胰岛免受即时血液介导的炎症反应(IBMIR)[190]。TFPI是一种基本的抗凝蛋白,它通过阻止凝血蛋白酶,因子VII至VIIa(FVIIa)和因子X至Xa(FXa)的激活起作用[197]。在小鼠肺炎球菌肺炎中,重组人TFPI可降低IL-6、TNF-α、MCP-1、IFN-γ、角质形成细胞源性细胞因子和巨噬细胞炎症蛋白-2,并增加抗炎细胞因子IL-10[192]。

结论

全身炎症可能通过激活凝血级联和免疫反应在猪器官异种移植中发挥重要作用。使用抗炎剂或通过引入人类炎症调节转基因对器官来源猪进行基因修饰,可能有助于预防或控制炎症。控制炎症可能会降低外源性免疫抑制治疗的强度。如果要获得异种移植物的免疫耐受,那么炎症的控制可能是必不可少的。