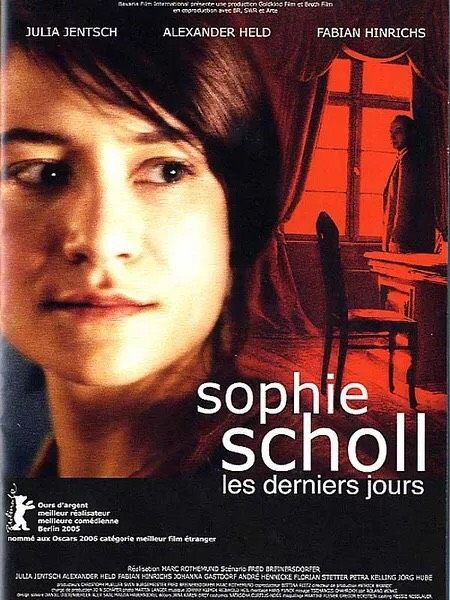

18.February

“今天我们把希望的火花带进大学。”

我的名字叫索菲·马格达勒娜·烁尔,21岁,1922年五月九日生人,女性。

我和哥哥汉斯同属白玫瑰地下反战组织。1943年春天,纳粹德国在斯大林格勒遭到严重失败。与此同时,我们也在紧锣密鼓地偷偷进行反希特勒行动。我们复印了不少传单寄往全国各地,盖世太保查得严,未寄出的传单必须尽快处理,我和哥哥打算把剩余的传单拿到大学里发(当然是秘密的)。开始一切都进行得很顺利,我将一部分传单从五楼推了下去,传单像扑腾着翅膀的白鸽,祝愿它能如我所愿带来和平。

忆及战前我们一家子总会在教堂前的空地喂鸽子,教堂的尖顶上太阳初升,我虔诚地跪下祈祷,我的主啊!如果一切按照原来的轨迹走下去,本该是风平浪静吧。

现在不是想这个的时候,下课铃响了,学生涌出来,我们顺势挤入人潮里,正当我们准备离开大学时,突然有人叫住了我们,把我们逮捕了。

我们被带到国家警察署,他们将我和哥哥分开审讯,我按照与哥哥事先商定的串词对答如流,不承认自己和传单有一丝一毫的关系。

“来根烟吗?”那个叫莫尔的警察问。

“不了,谢谢。”我用被汗水浸湿的手揉搓着裙摆。

“但你抽烟,对吗?”

“只是偶尔。”我努力保持冷静。

几番盘问收获甚微,他只好先让我去牢房里等待。

“……我已经下定决心,要用我们生命的一切去抵抗。不去考虑,我们周围的世界。无论能否理解这场战争的必要性,全面战争的时刻已经来临,让我们告别无谓的恐惧和犹豫。在这场命运的斗争中,请遵守我们的原则:清洗我的皮大衣但请不要把我弄湿(指1935年,法律剥夺公民咨询权)!危险是巨大的,我们必须付出同样巨大的努力……现在,这个时刻已经来临!明天将会双膝跪地感谢我们对它的接受……”

收音机里希特勒发表着演说,以拯救的名义去鼓动杀戮,数以百万计的男人甚至妇女孩子被投入枪林弹雨,血流成河的年代连亲故离乱也被打上奉献的美称,冷血麻木是做人的美德,民众的愚蠢是当权者最大的侥幸,多么可笑啊!

狱卒兼狱友是位金发的中年妇女,她偷偷和我说如果我有什么违禁物她可以帮我处理,原来她也是一名囚犯,仅仅因为摘抄了一句批评希特勒的话入狱,被迫在这儿当差。

“女士,进去,快点快点,我想听(元首的)演讲。”

纳粹军官催促着,关上了牢房的门。我并没有等太久,盖世太保一时查不到什么只好宣布我无罪释放,我松了口气,望向窗外亮晃晃的天。

“我希望,我们永不相见,一切顺利。”金发女人这样说。

正当警察副手为我签释放证的时候,电话不合时宜地响了,我有种不祥的预感。

我被带回原来审讯的屋子,但窗被合得严严实实,我看不见蓝天了,屋里是那么的黑。

我坚持我原来的观点,拒绝承认自己与反战传单有关。莫尔用白炽灯照着我,灯光扎得我的眼睛刺痛难耐,我不甘地瞪着他,他从公文包里摸出一沓刚刚搜集到的证据,开始了新一轮的审问。盖世太保的办事效率出乎意料的高,他们手上掌握的证据令我没有否认的余地,而且哥哥也在滴水不漏的逼问下承认了。

“你就承认了吧,传单是你和哥哥一起制作和发放的。”

“是!我为此感到自豪。”

“我和哥哥会被怎样?”

“这一点你早就应该考虑,烁尔小姐。”

“我们的亲戚会被牵连吗?”

“这不是由我决定的。”他盯我的眼神就像观察一条垂死挣扎的鱼。

耶和华哟!春天不该是希望的季节吗?

我请求去趟洗手间,莫尔有些不愿但还是同意了,我在他眼里看到了一丝的怜悯。

卫生间真是个好地方,可以任你宣泄情绪尽情展现内心世界,我的心太疼了,我好害怕,我的妈妈经不住这样的打击,还有我的伙伴们,他们会被我连累吗?我望着镜子上自己苍白的脸,险些哭出声来。我一遍遍告诉自己,你要坚强你要坚强,为这个民族为这个国家,要撑下去啊索菲!

副手在门外催促我,我打开门,准备迎接我的命运。

19.February

“你是单身?”

“我已经订婚了。”

“和弗里茨·哈特拉格。他是东线战场的连长。”

“斯大林格勒?”

“是”

“你们上一次见面是什么时候?”

“半年前。”

我恨透了小胡子元首,恨透了纳粹,恨透了战争——通通是些狗娘养的东西。

莫尔问起了我那在战场上生死未卜的未婚夫,想方设法让我供出组织的成员,甚至煽动我通过背叛伙伴以减刑,我绝不会这么做,他想都不要想。审讯结束后我回到牢房里,倒在床上,就像打了一场仗一样疲累。夜晚是难得的安宁,昏黄却温暖的灯光下,我向金发女士谈起了自己的爱情。

那完全无条件的爱情,是多么美妙!

我亲爱的未婚夫弗里茨,他高大、深色头发,像自由的精灵,他总能轻易把我逗乐。他也是东线的连长,整整半年我们都没有见面了,我很想念他,他还好吗?有没有瘦了?之前受的伤还疼吗?有没有像我一样想他?我有好多好多的话,不知还能不能亲口对他说。我既希望他想着我,又希望他不要想我,作战时不能分心,没有什么比他从战场上活着回来更重要。对了,他还不知道我被逮捕的事呢,更不知道我是白玫瑰组织的成员,他那个傻瓜,什么都不知道,就像士兵遵守对希特勒的誓约一样忠诚,我们为此吵过好几次了,我向来反对支持前线,因为这会延长战争时间,这让他很不高兴。但我不怪他,他和我一样,首先是德意志的子民,其次才是索菲和弗里茨,我们都为国家而战,又有什么错,只是走的路不同而已。我想他会理解我的,此时我只想他平安回来。

如果希特勒没有上台,如果没有不必要的战争,兴许一切会更美好。

我们一起去北海的卡洛琳内斯岛度假,一大清早,我们驾驶渔船出海去,傍晚一起骑车去海滩。有幸品尝到鲜美的鱼子酱,那些饱满圆润的颗粒,点点破碎在舌尖,细微的咸味。晚上一起歌唱,聊天,谈论和平。他写下一首满目清凉的小诗,没有士兵,没有飞机,也没有炸弹,只有大海和天空,和煦的海风还有我们的梦想。淡紫色的浪涛,鸣叫的海鸟,雪白的浅滩上盛开着橙黄的小花、任取自在的光阴。

如果你现在问我,在哪里见过这些记忆的碎片。

我兴许会意味深长地告诉你:夜阑人静,我的梦里。

平日里实在太紧张了,既要马不停蹄地开展反战工作,还要兼顾学业。如果不是被逮捕了,我不会想到战争结束前还有机会回忆那段早已逝去的自由岁月。有时候我是多么羡慕半个地球外的美国,远离中心战场,人们像是生活在和平年代了,麦哈密海滩几乎订不到位子,因为人实在太多了。酒会里触目皆是浮夸的宽檐礼帽,燕尾服里里外外没有一丝褶皱。咔哒作响的高跟鞋,胭脂色的口红,淑女们撑着花纹繁复的太阳伞,向绅士们行最优雅的礼……

20.February

我是被撕心裂肺惨叫声吵醒的,盖世太保的手段一贯狠辣,我感到恐惧。日光透过铁栅栏,投射在我的脸上,心怀希望,是因为曾经感受过人的温暖。一如往昔,我向主祈祷。

“主啊!除了向你倾诉,我还能怎么办呢。除了把我的心交给你,我什么也做不了。你创造了我们,我们的心是如此的不安。只有和你在一起,才能找到内心的平静。阿门!”

这是我来盖世太保“做客”的第三天,莫尔乐此不疲地诱导我,企图让我站向他们那边。当然我不会让他得逞的。

“在这场英雄的战争中,您和我们这些被你们鄙视并与之斗争的人一样可以拿到粮票,你们无论如何都要过得比我们好,完全没有这样做的必要。我们的领袖和德意志民族保护着您,为什么像您这样年轻的人会为这种错误的想法而冒这样的风险呢?”

……

“无数的犹太人送往集中营遭到非人虐待,福利院的孩子们唱着歌爬上卡车,却不知道等待他们的只有死亡……”

“那些都是没有价值的生命。”

“每个生命都是有价值的。”

“你必须让自己习惯一个新的时代已经来临。”

……

“烁尔小姐,如果你想象一下这所有一切,你是不该让自己参与到这些事件中去的,这可关系到您的生命啊!”

……

“我更愿意说,不是我,而是您的世界观有误,和以前一样,我还是这个观点,我为我的人民做了最正确的事。我并不后悔,我会独自承担一切的后果的。”

如果世人的矇昧不怪任何人,那么究竟谁有罪?谁需要上帝?

审讯结束,我又回到牢房,我感到释怀,也不那么害怕死亡了。傍晚时分空袭警报突兀响起——是同盟军。金发女人赶紧躲起来,我趴在窗檐望着投下炸弹的轰炸机,兴奋得像个找回玩具的孩子。恐怕没有谁会像我一样对空袭感到高兴的了。

不会太久,自由将要来临。

那时我并不知道,明早等待我的是怎样的噩耗。

21.February

次日清晨金发女人遗憾地告诉我组织的另一成员潽洛基普斯特被逮捕了,他是三个孩子的父亲,最小的才刚出生,妻子得了产后热,他们不能没有丈夫和父亲。想到这我不由流下了眼泪。

祸不单行,我又被告知明天便要开堂审讯了,法律程序形同虚设,谁也不会帮我们。我频频望向窗外的蓝天,阳光依旧明媚。

已经没有退路了,我想。

“我曾经梦到,我的怀里抱着一个穿白色长裙的孩子,我能感觉到他的体温。忽然间大地震动,就在我的脚下出现了巨大的冰川裂缝,我开始下滑,我看看孩子,恰好有足够的时间把孩子换到安全的一边抱着。我摔倒了,但却觉得解脱了,变轻松了!穿白色长裙的孩子正是我们的理想,它活下来了。”

22.February

我明白,等待我们的终究是一场封闭的不公平审判。身后的人军装革履,胸前的铁十字雪亮——虔诚的纳粹追随者——操纵战争机器的罪魁祸首。今天的审判不过是一场杀鸡儆猴的盛筵,毫无疑问我们都将成为牺牲品。我们抓紧最后的时间奋战,义正严辞地诉说着信仰,为理想而死,我们都不遗憾。

“很快,你们就会站在我们现在站的地方(接受审判)……你们的恐惧很快就要结束了。”我说。

“今天你们吊死我们,明天就会轮到你们。”这句是哥哥的话。

“在这个屋里每一个正派的人都会为你的话感到愤怒。”特意从柏林赶来的人民法庭的主席大声吼道,滑稽得像个小丑,台下却鸦雀无声……

我是幸运的。

有的人上一秒还在奔跑,下一秒就被子弹射穿了胸膛;有的人正在为学生讲着课,突然就心脏病发作猝死了;有的人顾着去捡飞到马路中央的几块钱,却没有注意迎面撞来的大卡车。

他们的生命顷刻便被残忍地夺去,而我却有足够的时间向我爱过的一切说再见。

“死刑,今日执行。”

我从未想过走向死亡的路途那样漫长,长到足以做好所有的准备迎接死神的镰刀。

临刑前,我看见了父母,我和他们说:如果还有机会,我还是会这么做。”他们说我们做的很对,他们为我们而骄傲;

临刑前,我最后一次向上帝祈祷,牧师告诉我“世界上最深的爱,莫过于为自己的朋友而献出生命。”;

临刑前,我拥抱了自己的好哥哥,拥抱了自己的好伙伴,我发出最后的呐喊:“太阳依旧照亮着天空!”

临刑前,我经过一片空地,太阳普照着我,我从未感到如此温暖。

理想会代替肉体活下去,这是我们与上帝的约定。

我是索菲·马格达勒娜·烁尔,21岁,没有香水口红,没有高跟鞋,于1943年二月二十二日死去,女性。

{谨以此文献给时光中的英雄}

{献给纳粹铁蹄下猎猎燃烧的白玫瑰

——烁尔兄妹。}

附:

献上该文主题曲

http://i.y.qq.com/v8/playsong.html?hostuin=1529270411&songid=&songmid=003FHJID4KLkBE&_wv=1&source=qq&appshare=iphone

歌名:Doves

歌手:Alina Orlova

灰蓝色的鸽子,灰蓝色的羽翼

你们去过哪儿,飞向何方,看到了什么

我们依依不舍,不忍离别

在灵魂告别了苍白躯壳的地方

生离,死别,悲哀恸哭

你的身体永远地在地下腐烂

我拖着沉重的心,如何远走

深重的罪,化作永恒的痛苦