以此文表达对大师的缅怀。

我已在自己的书和很多文章里引用了“格式塔”,也读过山东大学出版社编写的《经验的完型》,然而读大师的原著却是第一次,我要再次告诉读者:一门好的学问,应该从它的起源或者鼻祖的原著开始,不仅学到内容,还有背后的精神,这种感觉仿佛与他面对而坐,又如一双眼睛凝视着你,很平静,却充满了力量。

我对格式塔派的库尔特勒温非常敬仰,他的《拓扑心理学》与《人格的动力理论》深深影响了我。勒温不属于纯粹的格式塔派,他把个人的研究对象拓展到社会与组织中,有人评价是对格式塔的延续,有人说这是创新,算另立门户。《拓扑心理学》的序言写的很好,从哲学发展的三个历史阶段演化出现代心理学的必然性与使命,书中不免提起包括此文章书的作者在内的格式塔派的几位巨匠。

在这本书里:《格式塔心理学原理》,作者:库尔特考夫卡,北京大学出版社,2010年12月第1版,序言也同样的精彩和迷人,对“质”与“量”、“动力理论”、和传统心理理论的拒斥等,还有他对勒温观点的引用。。。让我想起列夫维果斯基在《思维与语言》里对让皮亚杰观点的论述,而且就此皮亚杰也给予回应,等等,这些学术巅峰的交流如华山论剑般地让人激动!不由联想到海因茨齐默曼的《什么是人智学》里的译者把“心理学”的评价为“物质般的科学”一样无生命,但读过考夫卡这本书序言的便不这么认为了,我予以拓展后更显其美妙风景,此刻是不是也算论剑呢?

此书在读到第4章时–书的1/4–不禁想提笔记录感想了。这是一本关于格式塔集大成的著作,学术界说它难懂,我当细心研读。当读者看到时应该是全部读完后的汇总了。

我须在这里感谢读者跟随我这无章法的书写,如果一篇文章一定要立个醒目的标题、内容列有清晰的论点的话,这篇风格确实不同。或许有这样的可能性,引用某些大师的字眼:“意识流”,就是话语随性而发,这不同于口头语的随便,也不像书面语的死板,有点演讲稿的意味,即:伴随阅读进入到字字句句细腻的境界里。希望读者能体会到。前不久读鲁道夫斯坦纳的《给教师的实践指导》就是这样,正迎合他的一个观点:体验事物背后的”“精神”。假如文字对我已不存在书写障碍,我该说些什么呢?

***

体验

这本书绝大多数是从视觉来阐述理论的,我拓展到了听觉与感觉,即全方位。这是纯粹实践的,不能由此就写出类似的理论或点子,仅为启发。举几个例子吧:

例子1:什么能引起注意?仿佛这是当今商业制胜的关键,看看五花八门的广告就知道了;一天我竟遇到某餐厅的店员把广告发到地铁站了;还有每家每户的传单;手机不断跳出来的各类信息。享用这些的麻木,制造这些的也会不安吧。“信息爆炸”“注意力稀缺”“搜索过滤”等技能在个人提升还是系统操作上都在努力奔驰着,问问我们的内心:是否依然有种不安?仅以我的经验是肯定的。这如同“热水煮蛙”,我们知道某天会因温度太高而遭殃,现在却依然接受升温。

我的爱人、一些朋友都说我另类,现在我确实感悟到:做事情最难的有两点:一是慢;二是只做一件事。这种感悟不断加深,我也尝试解释过,现在这本书让我坦然了。

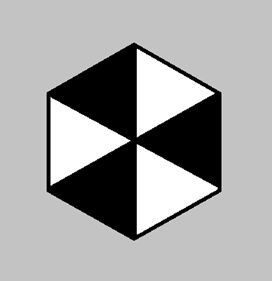

按照书的例子,我自己画了一个六边形的图(如下),只要读者集中精神盯着它,10秒钟后就会出现奇妙的事情(就不说了,除非你不够专注)。它的启示:对待一个事物要有耐心。生活中有多少人在追着这个那个地学习和跟进着,这也是学习,却以牺牲注意力为代价!似乎不能兼得,假如你认为既可以做的很多也可以很注意,我只能祝愿你所做的都是为了一个目标,那么,你还是在做同一件事了。

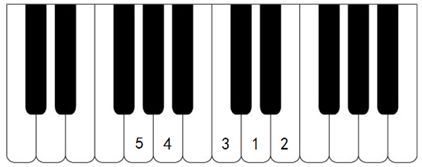

例子2:我在学习音乐,大家别见笑我这三番五次的“显摆”。分享是件快乐的事情,就此我会把“音乐历程”尽可能完美地记录下来。这里稍提一点:音节的感受需要反复刺激,同时离不开视觉的熟悉,还有手指的拨动,和脑子里数学的计算,这是听力、视力、触觉、思维的统一。看以下的图:

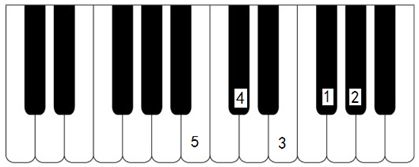

这是一首美妙的蒙古歌曲《鸿雁》的第一句,数字表示键的顺序,那么,它的相对音阶是:1– 2 – 1.5 – 1。因此如果要切换到其他音阶(在鸿雁的高潮部分确实升高音阶了)也可以表示为下图:

这样的转换是随意的,那么看似杂乱无章的顺序被“音阶”给理顺了,这就是格式塔里的“秩序”。现代思维训练提到“逻辑分析”,这个“秩序”或许是,但只学会了“演绎”,不仅损耗时间,也没有体验到情感–这是音乐的本质!那么,视觉要看的是什么?是一个整体,直接体验。于是和上面看六边形一样了,就是说,在反应不同音阶时从逻辑思维–数字–慢慢到了没有数字-只是图形–视觉,随即而来就是手指到位,甚至转化到纯粹手指的感觉,即:可以闭着眼弹琴了,乐理就此从技法过渡到感觉,这是一个美妙的令人向往的世界,我的理想。懂琴的应该理解:好的音乐理解不在乎多高超的技法,却需要它引入殿堂之门,两者相辅相成。儿童比大人占优势的是从小对这种感觉有了强链接,即使这样也需要不断地复习,而在思维学习上,大人还是比小孩占优势的。

例子3:对于“系统思考”的误区是:如果A >> B, B >> C, C >> A ( >>表示因果关系的符号),那么ABC三者间形成一个“系统”,这是不完整的,应该表述为他们是“非线性”的。我不想揪字眼,一个系统就是整体,应该是“格式塔”的反应,从一个起因开始分析本来就是片面的,也就是说,ABC三者应该是个均衡态,也就没有了分析的必要,除非有第4方介入或者三者中的一员出现变故而再次引起不平衡,这样的画面感不是逻辑可以表诉的,更像是直觉(这在赫伯特西蒙的《管理行为》里提到过)。

果真如此的话,“系统思考”应该如何做还是没有必要做呢?或许这么说,我们不需要分析或解决什么问题,只要去认识就好了,因为它原本就该如此,所谓的变动与修补也该如此。

***

背景

还以上面的六边形为例,在我们凝视和注意到什么的时候,有个东西是没有注意的,那就是灰色的背景,人之常情。没有它,注意力反而不能实现了(你会说黑色还是有的,可那也是以白色为背景的),它如此重要!让我们看几个例子:

例子1:你有没有郁闷时想找个空旷的地方大吼几声?很可惜,都市狭小的空间没有这个机会;你有没有注意在食阁吃饭时背景的喧嚣,或者回到家也有街道传来的车轮声?这些是从出生就伴随我们的“背景噪音”。我还算幸运,从小在乡村,那真是掉一根针也能听到声音的宁静啊。那么,在“噪声”中的我们,思维与神经被影响到何种程度呢?起码说话要大声点,或者有点花招,不然都不能引起注意;加上快节奏,说的要更快一点,使“噪声”上的我们会慢慢变成什么样呢?我在上段提醒“应该学会慢”,但如此的背景会允许这样吗?

“格式塔”提到背景的场里,即:很小的单位在强大的场里会被同化,类似磁针一样;这是个外场,除非你的内场很强大并影响和改变外界,那就不同了。不是不能实现,内场的强大除了思维中的目标与意志力,还有行为筑造的“边界”,有人用亚伯拉罕马斯洛的人格塔理论说第一步应该是“安全感”,比如有了稳定的工作或住所等。这如同一个边界,分离了内场与外场,尤其在内场不够强大时起到保护作用。也就是说,建立边界后应该趁机扩大内场使其反过来作用于外场,但现实是,人们依然在强化这个边界(增加收入等),这无益于整体的建立,反而因为内与外的分离最终产生两级人格(难道没有发现,越是追逐物质进步的越对社会冷漠吗?这是可悲的)。

例子2:知识的格式塔。当学习一门新颖有趣的,很多精神头被调动了,这是因为新颖。“三天半新鲜”为什么会发生?是因为所学的不够实用,还是压根就是玩玩而已?我想每个人都希望有效利用时间并学有所成吧。或者有人归咎于自己的意志力。。。那是因为:没有背景的铺垫,注意力无从谈起。以我学习音乐为例,多数人一开始就进入“技法”,这是我反复强调的要先学习“心法”,音乐的心法是什么?当我看过房龙写的《音乐的历史》关于巴赫的生平介绍后,我想哭,然后我搜寻了他的“圣母颂”的音乐演唱,感动了–音乐的本质在于此,忘却所有的技法而触动心灵时,我便知道离它不远了,于是那种力量如同潜意识所讲的强大。可以说,每个人的内心先天就有美好的背景,那就是对“真、善、美”的渴望,设法释放它吧;这还不够,要继续熟悉相关音乐背景,比如乐理、还有其他小知识、小曲子等等,不断地练习。。。何为练习?有人说它有窍门,此刻,或许只是为了一种背景,这个过程就是美。当它布置完成后,所学的已不再被注意,于是你会真切感受到了“无知”,然后,会有一个闪光点出现的,注意力与目标也自然被吸引了。这个布置是漫长和艰巨的,这样的背景单调反而是好事。

例子3:教育。我不止一次地强调过多补课对孩子是不好的,就算孩子学的挺快,我确实这么做了:把孩子的补课全都停了,只留下音乐。注意,因为我在学习音乐,这是非常不同的。如果说让孩子多学一点是好事,就如同在他们心灵的白布上填补这个那个技能,假如这样的技能小而分散,还是会形成背景,然后等待着孩子真是兴趣的出现于自我追求;或者,让孩子在轻松单调的状态下,这也是一种背景,有点像可以免去“噪音”一样。你会担心孩子学不到吗?不会的,如果这个背景很单纯,那只要一个闪光点就足以吸引孩子了,我希望这个闪光点是高尚美好的,更希望这是父母以身作则为榜样的。我所担心的是:这个背景杂乱无序,那么看似学会很多孩子反而失去了注意力与意志力。这和华德福教育理念吻合了。

***

转换

再看上面六边形那个例子,现在我要明确这个注视后的现象:黑白图形的切换。就是说,一件事物看得久了却发生完全相反的认识!这不是一个特例,对比到看人:一个看似的好人是否真是这样呢?或者相反的?有一个现象:现在婚姻年龄不断推迟,女性最担忧了,单身的她们看起来不差,不论从物质保障或者生活状态上,即便单身下去似乎无妨。假如你熟悉这样一位单身的朋友,不须多问,只要静静地观察他/她的生活状态,或许六边形的现象会出现在你眼里,即:一个很快乐向上的人瞬间–那真是瞬间–是个无奈孤独的人!读者不需对这个结论差异,我想现实中没有人愿意花时间去这样观察一个人,除了自己的父母,所以他们才了解你们-自己的孩子,知道你们会面临什么。就此点,希望还在“精彩生活”的朋友们静静地想一想,珍惜父母的建议;也不需要观察别人,反观自己就好了。。。如此说来,是不是人格理论中人的双面性也被解释了呢?。。。反观我自己,确实是个无趣的人,然而我一气呵成写到这里,读者又该认为我是如何的呢?某天在公车上,我的脑中响起旋律,便沉醉地哼哼着,我爱人觉得我这段时间都不正常,后来我说:或许我在给自己的世界布置一个背景,一个宁静单纯的背景,这个过程在外界看来是孤独和另类的,请你相信我,某天会有一个闪光点出现,或许你会注意它,别人也会,但不重要。。。我只是实践一门知识:格式塔。

库尔特勒温在大人对待孩子的权威性上也提醒,假如大人的权威没有长久的品行或魅力作为后盾,当孩子慢慢明白曾经以为是自己全部的父母却是如此平庸和不合理的人时,这种格式塔的转换是十分危险的,甚至摧毁了孩子的价值观。你是否注意到孩子的叛逆呢?尤其在青春期后的叛逆往往是价值观的紊乱,这不是简单代沟可以解释的。仅希望父母还有时间的时候做一些为孩子以后维持稳定形象的事情,孩子一定比父母更优秀,我们所做的仅此引导,假如可以一生陪伴和教导他们的话,这是非常幸运的了。

以此文缅怀库尔特 考夫卡以及所有格式塔的前辈们!无以言表。

此致

敬礼

lazytiger 2016.12.06

wechat: lazytiger1983

email:[email protected]