一.

故事要从一个叫“河湟”的地方说起。

河,是指黄河。湟,是指湟水。“河湟”即湟水与黄河合流处的那片土地,也是唐朝安史之乱之后被吐蕃强占的河西走廊地区(今甘肃、青海两省黄河以西)。唐时的河西走廊地区与今日甘肃贫瘠的面貌完全不同,那时河西走廊地区是中国最富庶的地方,当时有“天下称富庶者无如陇右”的美誉。

沙州即自汉至隋的敦煌郡,唐初改名为沙州,下辖敦煌﹑寿昌二县,郡治敦煌。沙州地处河西走廊最西端,是丝绸之路上的重要站口,也是进入西域的东大门,属于兵家必争的战略要地。

二.

在太宗、高宗乃至玄宗前期,突厥和吐谷浑基本上已经被唐军打得不成气候、吐蕃也是刚刚崛起,因此唐帝国在西域所向无敌,张掖,酒泉,沙州,瓜州,凉州等均是唐在西域的重要城镇和军事要塞,在高仙芝的怛罗斯之战前,唐帝国的扩张达到了顶峰。

公元755年,安史之乱爆发,唐王朝由盛转衰。唐王朝匆忙把河西、陇右等地的精兵调走以平定战乱。河陇、朔方之将镇兵大都被调往潼关重地,其实这些兵也是一群乌合之众,潼关的40万大军被安禄山指挥的几万胡军的杀得片甲不留,潼关之战是中国历史上以弱胜强的经典战例。

本来在青海,名将哥舒翰的对吐蕃作战卓有成效,吐蕃军队一时见到这位名将的军队得绕着走,但大乱之中,高仙芝、封常清、哥舒翰等堪一战的大将们陆续死于非命,吐蕃实在是不下手都不好意思,终于在乾元元年趁势北上大举攻唐。

《新唐书》记载:

“还而安禄山乱,哥舒翰悉河、陇兵东守潼关,而诸将各以所镇兵讨难,始号行营,边候空虚,故吐蕃得乘隙暴掠。”

《旧唐书》记载:

“及潼关失守,河洛阻兵,于是尽征河陇、朔方之将镇兵入靖国难,谓之行营。曩时军营边州无备预矣。乾元之后,吐蕃乘我间隙,日蹙边城,或为掠劫伤杀,或转死沟壑。数年之后,凤翔之西,邠州之北,尽蕃戎之境,淹没者数十州。”

逐渐顶不住的朝廷被迫在宝应二年(763)设立了一个听着很奇葩的的官职——“河已西副元帅”,这职位有点像明朝的辽东经略使,不过比经略使还要更惨的是,河已西副元帅连像样的正规部队都没有,主要任务是整合河西、北庭、安西三地的残余唐军,抵抗吐蕃的攻势。

初期唐军的抵抗的确取得了一定成效,但首任的河已西副元帅杨志烈在永泰元年(765年)凉州抵抗吐蕃时因“士卒不为用”,只身逃往甘州,途中被沙陀人所杀。大历元年(766年),吐蕃人攻陷河西重镇甘州,肃州。大历二年,作为杨志烈族弟而继任的河已西副元帅杨休明战事继续不利,只得逃到了沙州。由于吐蕃控制了大片中间地带,因此河西,安西,北庭三地都护府的唐军互相失去联系,只得各自为战。

继任不到一年的杨休明战死,时任河西观察使的周鼎被迫挑起大梁。在之后的十余年间,唐军在河西走廊的各个要塞和城市都在孤立无援的境地下被吐蕃军逐一击破,最后周鼎发现,自己真正能够控制的也只限于沙州这最后一镇。

从大历五年(770)开始,沙州就一直持续受到吐蕃围攻,周鼎一边艰难固守城池,居然一边不断向唐帝国名义上的盟友回鹘求援(呵呵,如果屠了两回洛阳城的回鹘如果靠得住,那估计母猪都能上树了)。看到城中粮草将尽,周鼎打算焚城后率领军民突围东进长安。这是个非常不靠谱的决定(参照携百姓南下的刘备所遭遇的长坂坡之战)。因此周鼎的决定立刻激化了沙州军队的矛盾,具有强烈国家荣誉感的部将们认为一旦放弃沙州,沙州将“永不为唐土”。意见分歧随即导致暴力冲突,最终的结果是安西都知兵马使阎朝“缢杀周鼎”,率领军民继续抵抗。

周鼎被杀之后,确实没人再主张突围了,但是军粮的问题仍然没有得到有效解决。阎朝只好下令“出绫一端,募麦一斗”(丝绸在唐代是硬通货,和金银一样好使,阎朝相当于搞了一次内部的货币换食品活动),沙州城热血的爱国百姓响应者甚众,纷纷拿出粮食支援守城将士。但即便这样,到建中二年(781)的时候,沙州还是弹尽粮绝了。

阎朝努力做到了最好——他和吐蕃的大将绮心儿郑重约定,献城沙州民众将不会被外迁后,方才同意投降。是不是很熟悉的画面?有没有想起《天国王朝》里和萨拉丁相约、守卫耶路撒冷的巴里安?

十一年的沙州围城至此终于结束,虽然最终悲壮地陷落,但是城中的汉人大姓张、李、索等氏族都没有流离失所,保存了日后能够让归义军光复沙州的星星之火。

沙州陷落之后,当地民众虽然没有被驱逐,面临的也是噩梦一般的日子。如果仅仅是换个节度使也就罢了,问题是吐蕃是个奴隶制国家(一直到1950年西藏解放前,西藏依然是农奴社会),经济文化等方面都很原始落后。吐蕃人在陇西、河西等地强制实行吐蕃化政策。

河西走廊地区不幸沦为亡国奴的唐人,被迫在吐蕃人奴隶制的统治下过着凄惨的生活。

《资治通鉴》记载:

“吐蕃既得河、湟之地,土宇日广,守兵劳弊,以国家始因用胡为边将而致祸,故得河陇之士约五十万人,以为非族类也,无贤愚,莫敢任者,悉以为婢仆,故其人苦之。及见伦归国,皆毛裘蓬首,窥觑墙隙,或搥心陨泣……”

唐人沈亚之的《沈下贤文集》中记载:

“自轮海以东,神鸟、敦煌、张掖、酒泉,东至于金城、会宁,东南至于上邽清水,凡五十郡六镇十五军,皆唐人子孙,生为戎奴婢,田牧种作,或丛居城落之间,或散得野泽之中。”

吐蕃人视汉民为贱民,在河西诸城生活的汉人走在大街上遇到吐蕃人时必须弯腰低头,不得直视;对待奴隶,奴隶主们根本不当人看,“丁状者沦为奴婢,种田放牧,赢老者咸杀之,或断手凿目,弃之而去”。

《新唐书吐蕃传》记载:

“州人皆胡服臣虏,每岁时祀父祖,衣中国之服,号恸而藏之。”

所以孔子担心的汉族剔发易服的屈辱从唐朝中期就开始了。

为了断绝当地汉人和中原唐朝的血脉和情感联系,吐蕃人还要求汉民不得穿着汉族服装,必须如吐蕃人一般,辫发左衽(汉服均是右衽,即衣服左领压住右领,少数民族正好相反。这是由于汉族以右为尊,少数民族以左为尊,要把尊的一边掩起来。对于汉民来说,左衽的只有两种人,死者或者蛮夷,所以在一些汉人画作里面,有时能看到左衽的人,其实是在暗指已经去世的人)。每年的春节是汉人唯一被准许身着汉服的日子,沙州的汉人在家里穿着汉服祭拜祖先,痛苦得痛哭流涕,泪流满面。

建中元年(780年),当时的太常少卿韦伦在奉命出使吐蕃后,经陇西一带返回长安,一路见当地汉人“毛裘篷首,窥觑墙隙”(毛毯裹身蓬头垢面,从墙缝偷偷看来自大唐的使团),有人哭泣、有人向东跪拜、还有人向韦伦密奏吐蕃在当地的虚实,盼望唐军前来收复失地。

但四十多年后,唐军依然没来。

穆宗长庆二年(822年),大理卿刘元鼎前往吐蕃会盟,路过龙支城(青海乐都),有上千名老人沿路拜泣,自称是当年被俘的唐军,问当今天子安否,“子孙未忍忘唐服,朝廷尚念之否?兵何日来?”。

一个“未忍”,道尽多少辛酸!!听到这些话的刘元鼎,是难过?尴尬?无奈?

三.

公元799年,张议潮出生于河西走廊已经沦陷多年的沙州。

张氏世代是沙州豪门首富,但显赫的家族地位并没有为张氏家族带来平安。和后世契丹、女真等少数民族政权不同,吐蕃政权根本就没有考虑过去联合、笼络当地汉族豪强大户来维护统治,更没有打算让当地汉人参与政治。因此当地大地主同样要忍受吐蕃贵族的欺诈和蹂躏。

张议潮自幼对吐蕃的残暴统治耳濡目染,对大唐故国心驰神往,立志要驱逐侵略者,回归祖国。为实现志向,他自幼就刻苦学习兵法和武艺。以自己的家产为军资,秘密招募、训练义军,同时不断收纳反抗吐蕃起义被镇压后的流亡者。蓄积力量,伺机而动。

和后世纵横亚欧大陆的蒙古帝国有相似之处的是,吐蕃人善攻不善守。河西之地,本来土地肥沃,并在在唐王朝统治时期修筑过很多水利和农业设施,但吐蕃统治之后,河西肥沃的土地开始逐年荒芜。

唐帝国在由盛转衰时,一代名相李泌横空出世。李泌是中唐杰出的政治家,历玄宗至德宗四代帝王,让唐帝国在外交领域进退自如。在李泌的精心运筹下,唐与回鹘、阿拉伯、南诏等国结盟、构建起对吐蕃的包围圈,让吐蕃军队疲于多线作战,从此在政治上进入绝境,无力扩张。不能扩张,也就无法掠夺,吐蕃人不善经营管理领地带来的恶劣后果变得愈发严重。

会昌年间(841-846),由于连年灾害,吐蕃发生了大规模的饥荒,饿殍遍地。会昌二年,吐蕃赞普——郎达玛遇刺,死时无子,内臣立了他妻子綝氏的一个内侄名叫云丹的为新赞普,自然引起多方不服,从此吐蕃陷入内战。在内战中取得阶段性胜利的人是原吐蕃大将尚恐热。在击败了主要对手之后,尚恐热自封为吐蕃宰相,纵兵大掠河西,“杀其丁壮,劓刖其羸老及妇人”。

唐帝国敏锐地看出吐蕃的穷途末路,在国力衰败的情况下仍小规模向西进军。大中元年(847年)五月,河东节度使王宰率代北诸军,于盐州大败尚恐热所率吐蕃军。次年12月,凤翔节度使崔珙奏“破吐蕃,克清水”,并一举收复了原州、石门等六关和威州、扶州。吐蕃的凶残和唐军的局部胜利,刺激了张议潮最终发动了沙州起义。

蛰伏许久,他的机会终于来到了。

四.

据史料记载,张议潮最崇拜的人是高仙芝部下的第一大将封常清。他曾立志以封常清为榜样,并曾经一笔一画地抄写封常清在安史之乱中被诬陷处死前所作的《封常清谢死表闻》。耳闻目睹当地汉人被压迫的悲惨生活,张议潮对吐蕃统治下的沙州现状极为不满。但是由于吐蕃之前的高压统治,一直隐忍到五十岁。

张议潮自幼习文练武,极有谋略。按照记载,他“得孙武、白起之精,见韬钤之骨髓”。当此时机,张议潮“知吐蕃之运尽,誓心归国,决心无疑”。张议潮起义的核心力量来自于三方面:望族、僧侣和当地豪杰。当年沙州陷落的时候,名门望族的保全为起义提供了充足的物质准备;僧侣的协助扩大了起义在民间的影响力和认同感;而豪杰成为了起义中的中高层骨干领袖,在张议潮和普通民众的中间层级起到了很重要的纽带作用。另外,作为兄长的张议谭也参加了起义,并起到了一定的领袖作用,也成为张家“双核心”之一。

大中二年(公元848年),沙州起义爆发。起义的具体时间已不可考,根据当时的各类书籍的零散记载,义军是趁城内吐蕃兵力空虚之际,发动突然攻击,“汉人皆助之”。吐蕃军在慌乱之中没有组织起有效防御,竟然被逐出城外,之后虽然不甘心进行了多次反扑,但终于没能夺回城池的控制权。

在河西走廊地区沦陷近七十年后,沙州率先光复。

五.

沙州光复之后,借此影响力,河西地区的汉民起义此起彼伏,先后都和张议潮取得了联系并陆续归附。张议潮作为起义的发起者和领导者,已成为沙州实际上的最高军事和行政长官,他不得不开始考虑后续对策。

在起义之前,张议潮就已经明确的将“归国”作为口号。起义之后,一方面义军要面临吐蕃反扑的压力,另一方面需要将“归国”的策略延续到底,张议潮决定向长安的朝廷派遣使者,传递河西光复的消息,并寻求朝廷正规军的军事支持。

沙州和长安,相隔数千里,而且途中尽是吐蕃人的势力范围,使者的行程之艰险可想而知。为了确保信息能够到达,张议潮派出了十队使者,携带十份完全相同的文书,由沙州出发,分别向十个不同的方向在沙漠中绕行东进。为了尽量迷惑信佛教的吐蕃人,在使者中还安排了大量的僧侣,以保障旅途的安全。

这是一次异常悲壮的血泪出使。

这些使者在东进的途中,有九队人马或者被吐蕃军队追击、或者迷失方向、或者因为其他不为人知的原因,最终在莽莽大漠之中沉默的消失。只有敦煌高僧悟真率领的一队使者,在向东北绕行三千里之远后,脱离吐蕃的势力范围,侥幸到达了位于蒙古的唐朝针对回鹘的边防军——天德军的驻地。在一路上,这队使者穿越的沙漠地带就超过两千里,可谓九死一生。

在天德军防御使李丕的协助护送下,悟真的使者队伍终于在大中四年(850)正月,又经过上千里的旅行从天德军驻地到达长安。至此,十队使者活下来的寥寥无几,能够在史料中留下名字的,只唯有悟真一人。

整个长安城轰动了!

早在六十多年前朝廷失去河西的控制权之后,除了有限的几次路经河西的从吐蕃归来的使者的报告,中央政府没有任何关于此地的消息,河西走廊之地就像走失的孩子。唐廷没有任何人能想到,远在河西的汉人仅凭自己的力量与意志就可以收复失地!唐宣宗下令以盛大的规模迎接了使者的队伍,并称赞说:“关西出将,岂虚也哉!”。悟真因为其功绩被封为“京城临坛大德”以示表彰。这是玄奘之后唐帝国对僧人的最高封赏。

由于路途的艰险,悟真到达长安的时候,张议潮起义已经过去了两年。在这两年中,张议潮并未被动等待使者的消息。他十分清楚人力和物质对战争的作用,马上整顿沙州的生产,“缮甲兵,耕且战”,并四处出击,与各地起义的其他汉民一起扩大战果。大中三年(849年),张议潮收复甘州、肃州;大中四年,再收复伊州,吐蕃在河西的统治已经摇摇欲坠。

尽管没有得到唐帝国正规军的直接军事支援,但是前往长安的信使带回的朝廷褒奖还是极大的鼓舞了义军的士气。大中五年(851年),张议潮率领义军发动了对吐蕃的全面攻势,不到一年的时间,除凉州之外的河西之地全部收复,报经内乱之苦的吐蕃军统治再也不复一百年前的威势,瞬间土崩瓦解,一触即溃的吐蕃军队也只得逃往最后的据点凉州。

看到东进的路线已经被打通,张议潮意识到自己需要得到朝廷的支持和承认。但是张议潮明白一个道理:功高震主。尤其是在有像安禄山、史思明这样的掌兵大将在外做乱的先例下,如何能够让朝廷对自己放心?忠义的张议潮和作为义军重要领袖的兄长张议谭两人经过商议,做出了关于权力交接的重要决定:派遣张议谭入朝为人质,张议潮主持河西军政大局;张议潮之后,由张议谭之子张淮深继任。

六.

大中五年(851)八月,张议潮向长安派出规模宏大的信使队伍。此时东进之路上吐蕃人已经退走,此次出使非常顺利。这支信使队一行二十九人,首领为张议潭,还有沙洲本地的豪族李明达、李明振、押衙吴安正等人,携带着河西十一州(瓜州、沙州、伊州、西州、甘州、肃州、兰州、鄯州、河州、岷州、廓州)的图籍,入长安向唐朝廷告捷表功。

在时隔不到两年后再次收到振奋人心的消息,唐宣宗激动的心情是可以想象的。他颁布诏书,表彰张议潮和义军的忠勇,诏书写张议潮“抗忠臣之丹心,折昆夷之长角。窦融河西之故事,见于盛时;李陵教射之奇兵,无非义旅”,可见评价非常高。

十一月,朝廷于沙州正式建立归义军,与之前豆卢军的“归义”之意一脉相承。授张议潮归义军节度使、十一州观察使,管内观察处置,检校礼部尚书,兼金吾大将军;拜李明达为河西节度衙兼监察御史;拜李明振为凉州司马检校国子祭酒,御史中丞,授吴安正为武卫有差;而作为人质留在长安的张议潭则被授为金吾卫大将军。

即使被中央政府承认,但实际上能提供的帮助微乎其微。张议潮面临的,依然是四面遇敌的严峻形势:南面和凉州的吐蕃、北面虎视眈眈的回鹘、东面的党项、西南的吐谷浑残部等等,都让河西的局势复杂无比。根据敦煌出土的《张议潮变文》记载,仅在大中十年(856)到十一年间,归义军就经历了三场大规模战役:

第一战:吐谷浑追击战。大中十年,脑残的吐谷浑王完全没有判断清楚形势,带兵前往沙州劫掠,结果张议潮亲自带兵星夜出击,两军遭遇后,吐谷浑军摄于张议潮的威名,竟然不战而逃。张议潮带兵追击一千多里,深入吐谷浑境内,活捉其宰相三人,并当场斩首。最后全军高唱凯歌《大阵乐》,凯旋而回。从此吐谷浑不敢再轻易进入河西;

第二战:纳职奔袭战。伊州是河西十一州之一,位于沙州以北千里之外。而纳职县位于伊州之西。公元846年左右,对唐王朝一直傲气逼人的回鹘政权因为在和吐蕃的对抗中国力衰落,又因内讧不断,被反抗的黠嘎斯部族推翻而灭亡,各回鹘部族虽然仍然具有相当战力,但失去了向心力的他们也只得被迫分批向各方向迁徙,以仆固俊为首领的北庭回鹘部族选择了追随张议潮。而居住在纳职的回鹘部族就和吐蕃残兵相互勾结,一直为害乡里。大中十年六月,张议潮从沙州带兵长途奔袭,回鹘兵一时没有准备,措手不及之间被围攻而尸横遍野。归义军反掠回鹘人的驼马上万头,大胜而回。

第三战:由于文献的残缺,只知道是叛乱的部分回鹘人劫持了唐朝的回鹘使王端章,张议潮闻之大怒,引兵讨之。虽然结果并不清楚,但从交战双方的力量对比和归义军后续的发展情况来看,应当至少没有战败。

七.

基本平定河西的各种祸乱之后,归义军的兵锋指向了吐蕃在河西的最后一个据点:凉州。

凉州是原河西节度使的治所,从河已西副元帅杨志烈败逃算起,已经落在吐蕃军手中将近一百年之久。作为嵌入河西的最后一根钉子,吐蕃人也摆出了绝不松口的架势,作为战略要地,凉州的得与失决定了新生的归义军能否长久稳定的发展,大中十二年(858年),张议潮与侄子兼继承人张淮深一起起兵,东征凉州。

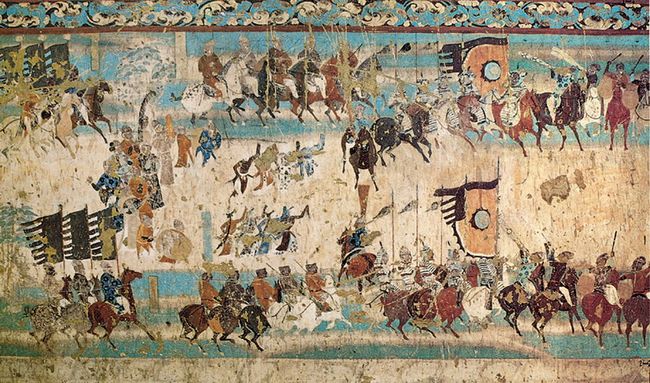

虽然做了充足的准备,但东征的兵力并不多,只有汉军和归顺的吐蕃军共计七千人,以这点兵力进攻占有地利和人数优势的敌军,难度可想而知。双方在凉州展开了长达三年的拉锯战。在敦煌出土的《张议潮变文》中描写道:“汉家持刃如霜雪,虏骑天宽无处逃,头中锋矢陪垅土,血溅戎尸透战袄”,虽然有艺术夸张的传奇成分,但战场之惨烈也可见一斑。

咸通二年(861),张议潮终于攻克凉州。张议潮收复凉州后,即刻表奏朝廷“河陇陷没百余年,至是悉复故地”。咸通四年(863)朝廷复置凉州节度使,统领凉、洮、西、鄯、河、临六州,仍然以凉州为治所,由张议潮兼领凉州节度使。当时的唐人感叹于张议潮的不世功业,写下这样的诗句来赞扬张议潮:

“河西沦落百余年,路阻萧关雁信稀。赖得将军开旧路,一振雄名天下知。”

八.

张议潮的出色之处在于,他不仅仅是一员战将,出身世族的他更兼具有经济头脑和处理政务的手段。

在他的统治下,军事上,北庭回鹘和部分吐蕃降军正式成为麾下的重要军事力量,士卒日夜操练,厉兵秣马,从未给外敌任何染指的机会;经济上,张议潮废除了吐蕃统治时的各种歧视,恢复了灌溉和水利系统,让沙州出现了多年未有的五谷丰登的景象;行政上,张议潮重建了唐前期在这里实行过的“州-县-乡-里”制,在沙洲城内,归义军还恢复了唐前期实行过的城坊制度和坊巷的称谓,还仿照内地的军政体制,设置了与中原藩镇一样的文武官吏,恢复了相应的一套文书、行政制度,重新登记人口、土地,编制户籍,制定赋役制度,大唐帝国的边疆竟然再度重现盛唐的光芒,商旅和使节不绝于道;在文化上,汉族和少数民族开始和睦相处,汉人也恢复了往日的衣冠,河西的一切都已在归义军制定的秩序下走上正轨,稳定而繁荣。

咸通七年(866)二月,张议潮率领部下的汉军、回鹘军以及吐蕃降军共计数万精锐骑兵西征吐蕃,目的在于收复西域西部的故土。联军连战连胜,斩首吐蕃军万余,陆续收复西州、北庭、轮台。这是高仙芝时代之后,唐军唯一的一次如此深入西域作战,距离最远、战果最大。

十月,归义军回师青海,张议潮与部下北庭回鹘首领仆固俊、吐蕃降军首领拓跋怀光一起率军围攻廓州,包围了当时吐蕃最高统治者、在西域做乱多年的吐蕃王朝大相尚恐热。由于对尚恐热的愤恨,归义军作战极为凶猛,吐蕃军全线溃败。拓跋怀光率领五百骑兵突入城中,生擒论恐热,将之砍掉四肢、再斩首示众,并将首级传送长安。尚恐热的部下仓促突围,在向秦州逃命途中,很不幸又遇上归附大唐的前吐蕃大将尚延心,遭到毁灭性打击,尚延心奏告朝廷后,将尚恐热的余众全部迁于岭南地区。吐蕃从此以后一蹶不振,大唐帝国的河西地区彻底被肃清。

按史书记载,唐军“西尽伊吾,东接灵武,得地四千余里,户口百万之家,六郡山河,宛然而旧”。张议潮和归义军创造了“败吐蕃,河西、陇右之地尽归大唐”的奇迹,这是张议潮自沙州起义后的第十八年,也是他整个人生的顶点。

一年后,张议潮在长安留为人质长达十六年的兄长张议潭去世,为了避免中央政府的猜忌和兑现当初和兄长的约定,已经六十九岁的张议潮主动入朝长安为质,被封为右神武统军、司徒,五年后在长安享尽天年去世。

三百年后,中原又一次沦陷。

不知道前半生与张议潮颇为相似的大词人辛弃疾,面对张议潮辉煌的后半生,是否会多几分喟叹?想当年气吞万里如虎,而如今为赋新词强说愁,个中滋味,何人可知?

张议潮千古。