人生实苦,但请你足够相信…这才是清华,才是大学之大!

这两天,很多人的朋友圈都被一封甘肃19岁高考少年写给清华大学的信刷了屏。

事情的来龙去脉是这样↓↓

这个少年名叫魏祥,甘肃定西人,因为先天疾病重度残疾,父亲又因患重症去世,只有母子俩相依为命。

身残志坚的魏祥,今年参加高考,取得了648分的优异成绩。他已经报考了清华大学,希望清华大学能为他提供一间“陋宿”,让他和母亲居住,方便他顺利完成学业。

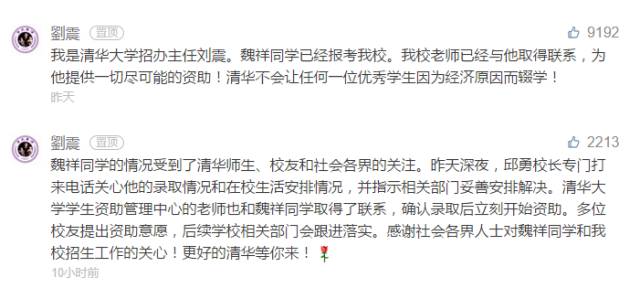

得知此事的清华招生办公室主任刘震,第一时间回复表示:清华老师已经与他取得联系,为他提供一切尽可能的资助。清华不会让任何一位优秀学生因为经济原因而辍学。

随后,清华大学校长邱勇也专门打来电话,关心魏祥的录取情况和在校生活安排情况,并指示相关部门妥善安排解决。

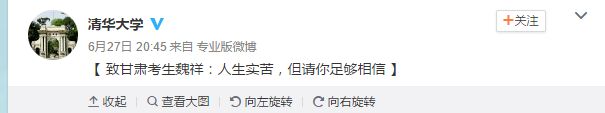

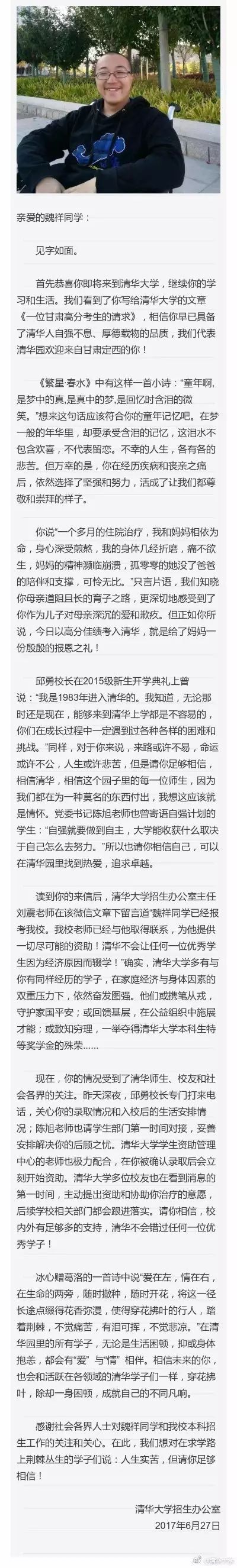

昨天晚上,清华招生办公室在微博上以一封名为《人生实苦,但请你足够相信》的信,表达了对魏祥前往清华大学就读的欢迎。

清华大学在信中表示,不幸的人生,各有各的悲苦,“但万幸的是,你在经历疾病和丧亲之痛后,依然选择了坚强和努力,活成了让我们都尊敬和崇拜的样子”。

(信有点长,但相信我,值得一看↓↓)

一时间,众多网友纷纷点赞力挺,大赞清华精神↓↓

其实,这已经不是清华精神第一次感动网友了。前些天,一群平均年龄72.3岁的清华学霸合唱团以一曲《我爱你中国》就唱哭了好多人。

这倒不是因为他们唱得多好、多专业,而是因为他们歌唱时,流露出的一种感情——满足而感恩。谈起此事,77岁的合唱团团长刘西拉说 :“我跟你讲一件事情你就会明白。”

2017年6月,清华大学上海校友会合唱团在“出彩中国人”节目演唱《我爱你中国》。前排由右至左为:指挥麋伟民、钢琴伴奏陈陈、主唱黄雅岚、小提琴伴奏程不时、团长刘西拉。

歌声不专业,感情“很专业”

去年,上海交通大学120周年校庆时,作为学校老教授代表的刘西拉接到一个任务,在校庆晚会上表演一个节目。晚会导演希望他朗诵叶芝的诗歌《当你老了》,他没有答应。

“叶芝的这首诗是很好,但总有一种留恋过去的感觉。我现在是一个老教授,走在校园里,能看见我的学生,我的学生又有他们的学生,那是一种枝繁叶茂的感觉。我们合唱团的成员也一样,他们现在没有失落的感觉,有的是一种丰收的幸福,这种向上的精神状态是自然而然的。”

“我们唱歌时要调动的感情是不用教的。每一位成员都有自己的故事,大家都在各个领域为祖国奉献大半生,从青涩的年轻人变成满头白发的老人。歌一唱起来,一生的情感就涌出来了。我们要对祖国说的话,都在这首歌曲里。我想,大家‘听哭了’的原因,不是我们旋律唱得多么动听、咬字多么准确,而是体会到了歌声里的那份情。我们的声音不专业,但感情很专业。”

2017年6月,刘西拉、陈陈夫妇在上海交通大学合影留念。

刘西拉说,“我们毕业的时候,没人要求留在大城市。如果要写留在上海之类的地方,提起笔来是很沉重的。通过合唱团这几年的接触,大家不管学什么专业,毕业早几年晚几年,身上都有一些独特的烙印。有时候大家出去慰问演出,在火车上看到路过的山川河流,聊着聊着就回忆起往事。说的人语气平静,听的人已经流下眼泪。”

那些山河之中的历练也让他们成为各领域的资深行家,合唱团因此成为“卧虎藏龙”之地。刘西拉却说,“大家称我们学霸,其实我们也不太在意。既然我们从国家学习了知识,就要以我们的知识报效祖国。前几天我跟爱人陈陈讲,如果让我们有机会再过一辈子,我们是不是一定比这辈子过得精彩?我们的回答是不一定,因为你可能赶不上中国这样巨大的变化,也不一定有这么好的机会,这个机会不光是享福,也包括吃苦。”

捐钱买一张机票

今年3月,“出彩中国人”栏目组来上海挑选手,经交大推荐,刘西拉夫妇引起关注。刘西拉对导演说 :“如果有兴趣,我带你去看一群人。每周六下午,他们都聚集到一起排练。”这群人就来自清华大学上海校友会合唱团。

刘西拉向导演介绍的第一个人是合唱团的首席小提琴手程不时。

程不时的少年时光是在逃难中度过的。从济南到广西,一路上日军的飞机从他头顶呼啸而过,投下炸弹,身边是无数的残肢断臂。那时起,他下定决心要设计出中国人自己的飞机。

从清华毕业后,他成为我国第一代大型喷气式客机运-10的副总设计师,常坐在副驾驶室跟着试飞员试飞。前几年,中国第三代客机C919研发时,程不时被聘为项目组专家组成员。今年5月,C919试飞成功,87岁的程不时来到一架无数次成功试飞但始终没有投入商业生产的运-10前,摸着飞机眼泪婆娑。当人们问起这段经历时,他说:“大型运输机是反映国家实力的重要标志,这从来不是一帆风顺的,免不了要走一段弯路。”

还有合唱团的张利兴和朱凤蓉这对将军夫妇。两人从清华毕业后就进入中国唯一的核试验基地——新疆马兰基地工作。马兰基地有句俗话——八百里瀚海无人烟,天上无飞鸟,地上不长草,风吹石头跑。因为食材太缺乏,他们就从老家带了鸡蛋到马兰孵出小鸡,鸡再下蛋。

但当时最大的难题是借不到资料,想查阅资料要坐一天汽车和三天四夜火车赶去北京。去年,74岁的张利兴才从马兰返回上海老家。“他们是两弹一星的功臣,为中国核试验事业奉献了一生。”刘西拉说。

刘西拉对《环球人物》记者说,“谈起来,这又不仅仅是一群人的故事,这是一代人的故事,他们这辈子很精彩,但也有人看起来如此平凡。”

1997年,刘西拉一伙老同学要组织入学40周年庆,但就是找不到一位叫孙勤梧的同学,整整35年他和大家失联,后来查到他在新疆伊犁建筑总公司做了总工程师。“我们非常高兴,让他一定要来参加同学会。孙勤梧回答:‘能见到大家真高兴啊!但我要来得先坐汽车到乌鲁木齐,再坐火车到北京,来回得一个多礼拜。我现在还没有退休,重任在身,实在走不开啊。’大家建议他坐飞机。他说 :‘说出来你们别笑话,我还真没那么多钱坐飞机。’我们就全体捐钱给他买机票,让他一定要来!看着这张机票时,他热泪盈眶。”

聚会那天,刘西拉见到了孙勤梧,“他比别的同学衰老得多,满头白发。当时很多同学带了家属,聚餐时我们坐了几十桌,最中间的一个桌子坐着班里最优秀的同学,有工程院院士、中国贸促会会长、知名教授……此桌最中间位子谁来坐?大家说‘孙勤梧,你来坐。是你当时说到祖国最需要的地方去,你去了,这一去就干了一辈子’。”

“我尝过水泥的味道”

![]()

当然,合唱团团长刘西拉也是这代人中出色的一员。他生在重庆,“人生最早的记忆是被舅舅夹在胳肢窝下逃难,看到黑黢黢的防空洞里一张张惨白的脸。我知道,中国软弱就要挨打。”抗战胜利后,他进入济南一所教会学校学习,从小就是学霸,后来进入清华读书,结识了妻子陈陈。

毕业后,刘西拉被分配到了四川省的西南建筑科学研究所,“我到了第一线,和工人一样背水泥、砌砖。那时候大三线有大量工程要建,但极缺木材。我负责的项目组就用离心机做出了管结构材料,在四川盖了200多万平方米厂房,节约了大量木材。‘文革’结束后,这个项目拿到1978年第一届全国科学大会奖。”

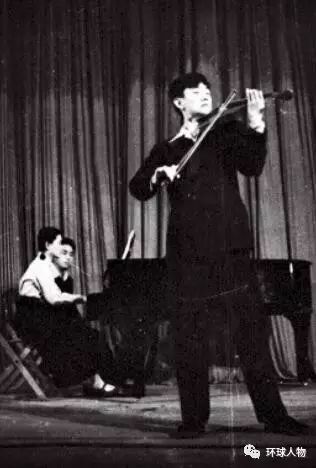

1962年,刘西拉在清华大学管弦乐队举办的音乐会上表演小提琴,陈陈伴奏。

1981年,刘西拉和陈陈双双获得留学机会,成为改革开放后第一对公派留学的夫妻。出国前,清华大学校长蒋南翔找到他说 :“你们要在美国一流大学拿一个博士学位回来,看看我们培养的这批人才怎么样?”

“我们去了,大家看我们很奇怪,他们觉得共产党是不允许夫妻学生一起留学的,怕不回国了。那时过得也苦,我们每天早上带着个三明治到学校,就是面包夹几片菜叶子、几片香肠,傍晚才回家做顿中餐,饭后休息一会儿再折回学校,学到午夜1点,天天如此。”

只用了3年多的时间,两人就攻下了硕士、博士学位。陈陈还获得了美国大学妇女联合会国际奖学金。刘西拉拿到1985年美国土木工程结构研究奖——雷曼·瑞斯科学研究奖。回国后,两人成了教师,教了几十年书。

刘西拉说,“我曾在基层跟着工人摸爬滚打13年,也曾到美国留学。哪个更重要?我的看法是前者重要,我真正懂得工程是在基层。我曾跟一位美国土木工程界权威辩论,我问他,‘你尝过水泥的味道吗?你砌过砖吗?’对方哑然。我尝过水泥的味道,也砌过砖。那位教授本来很傲慢,但此后对我客气有加,有技术的人只要碰几句话,就知道对方的水平,就像武林高手过招。”

基层生活也影响了刘西拉的性格,“12个人抬一个石板,只能有一个人指挥。指挥的人多了,就容易砸伤人,必须听我的。这时候他们会讲刘西拉非常独裁,我说这个时候就是没有民主的,等石板拉上去放平了,你们有意见再提。”

现在也有人说他“太霸道”。“我们的合唱团老头老太太非常多,在家都是‘祖宗’,都是他们指挥别人。老人耳朵都有点背,讲话声音大。排练时我在上面讲,下面哇啦哇啦说。我‘啪’一拍桌子,大吼一声 :‘爷爷们!奶奶们!’下面都傻掉了,安静了。”

“我们这一代人也真都成了爷爷奶奶,老了,看起来也没有多少光环,过得很简单。但我们感觉到了幸福,我们眼看着祖国走到了世界的中央,我们参与了祖国的发展。在茫茫人海里我是哪一个?在滚滚浪花里我是哪一朵?山知道我,江河知道我,祖国不会忘记我,这就够了。”

很多人都知道,清华大学的校训是:自强不息,厚德载物。在这个崇拜成功、膜拜金钱的时代,作为中国最顶级的大学,清华大学更需要展现出一种大境界的人文情怀。而这,才是大学之大,教育之本。

作者:《环球人物》记者 王媛媛

![]()

环球人物新媒体原创文章,

欢迎转发朋友圈,

公号转载须经授权,

并不得用于第三方平台。

2017年《环球人物》杂志

半年订阅:每期寄发,

共12期,邮政挂号信包邮;

季度订阅:自下单之日起出刊每期寄发,

共6期,邮政挂号信包邮;

点击下方图片↓即可订阅