- WEB漏洞-XXE&XML之利用检测绕过

网小白白

xmljavaphpweb网络安全

XXE"xmlexternalentityinjection"-XML外部实体注入漏洞服务端接收和解析了来自用户端的xml数据,而又没有做严格的安全控制,从而导致xml外部实体注入xml基本语法XML被设计用来结构化、存储以及传输信息;恰恰相反,HTML是被设计用来显示数据,其焦点是数据的外观。XML没有预定义的标签。它仅仅是纯文本而已。有能力处理纯文本的软件都可以处理XML。XML不会做任何事情

- C++结构体

饼干帅成渣

算法

注:代码为测试代码,不可运行什么是结构体?在C++中,结构体(struct)是一种用户自定义的数据类型,它允许将不同类型的数据组合在一起形成一个整体。通过结构体,可以创建复杂的数据结构来表示现实世界中的对象或概念,这使得程序设计更加直观和易于理解。与类不同的是,结构体默认是公有继承(public),并且成员变量默认也是公开的(public),而类则默认为私有继承(private)。结构体的声明要定

- MessageBox设置弹窗大小

饼干帅成渣

c++Message

MessageBox是WindowsAPI中的一个函数,用来创建简单的对话框。但默认情况下,用户不能直接调整它的大小,因为它是系统预定义的对话框,通常用于显示简短的消息或询问简单的确认。首先,我需要确认MessageBox函数本身是否支持设置大小。MessageBox和MessageBoxEx这些函数的参数里并没有指定窗口大小的选项,比如像cx和cy这样的参数。所以可能常规的方法无法直接改变Mes

- 计算机编程中的抽象语法树(AST)在代码分析和转换中的应用与优化

借口

热点资讯

博客主页:借口的CSDN主页⏩文章专栏:《热点资讯》计算机编程中的抽象语法树(AST)在代码分析和转换中的应用与优化计算机编程中的抽象语法树(AST)在代码分析和转换中的应用与优化计算机编程中的抽象语法树(AST)在代码分析和转换中的应用与优化引言抽象语法树概述定义历史背景核心特性简化复杂度提供统一接口支持多种操作应用场景编译器前端静态代码分析自动化测试框架源码美化工具成功案例分析ESLintRo

- go语言:实现hexagonal numbers六边形数算法(附完整源码)

源代码大师

go算法实战教程golang算法开发语言

go语言:实现hexagonalnumbers六边形数算法代码说明:如何运行代码:六边形数是指可以用六边形排列的点数,公式为H=n(2n−1),其中n是正整数。下面是用Go语言实现六边形数算法的完整源码:packagemainimport("fmt")//HexagonalNumber计算第n个六边形数funcHexagonalNumber(nint)int{

- 非标准纸张Word文件无损转换为A4标准纸张的完整教程

huluang

文档优化格式

在日常办公中,常会遇到需要将非标准纸张大小的Word文档(如A3、B5等)调整为A4标准尺寸的需求。直接修改Word页面设置可能导致排版错乱,而通过AdobeAcrobat的印前检查功能可实现内容格式无损缩放。以下是详细操作流程:一、Word转PDF:保留原始布局保存为PDF格式在Word中打开文档,点击「文件」→「另存为」→选择保存类型为PDF(.pdf)。关键点:确保不调整Word原有页面设置

- 记事本制作弹窗病毒

校园-小小白帽子

小程序其他小程序

记事本制作弹窗"病毒"大家好,我叫xiaoxin,第一次写文章,有点小紧张,今天下午有空,我就随手写了个关于VisualBasic制作的小程序,本程序没有任何破坏性,纯属娱乐。0x00准备1.需要准备一台电脑2.有虚拟机的话建议用虚拟机运行0x01我们就开始制作1).制作一个弹窗,最后另存为1.bat代码作用介绍第一行代码:“@echooff”用于隐藏代码。第二行代码:设置弹窗的标题和内容,标题为

- AFL QEMU模式安装报错(afl-2.52b & qemu-2.10.0)[已解决]

geniusle201

aflqemuafl-qemu模糊测试patch

搭建afl-qemu模块的时候,碰到了如下2个报错:xxxxxxxx/qemu/linux-user/syscall.c:253:16:error:staticdeclarationof‘gettid’followsnon-staticdeclaration253|_syscall0(int,gettid)^~~~~~xxxxxxxxx/qemu/linux-user/syscall.c:184:

- Deepseek详细的自我介绍

welcome_123_

人工智能

###**DeepSeek:中国自研AGI大模型的深度解析**---####**1.技术背景与研发理念**DeepSeek由国内顶尖AI科学家团队领衔,核心技术成员来自清华大学、北京大学及国际顶级AI实验室,团队在NLP、分布式训练、模型压缩等领域发表顶会论文超200篇。研发理念聚焦三个核心:-**高效性**:通过模型架构创新(如MoE)实现“小参数量,大性能”。-**可控性**:内置可解释性模块

- HTTP 协议的基本格式

a添砖Java

http网络协议网络

HTTP协议("超文本传输协议"),是一个被广泛使用应用层协议,自1991年正式发布HTTP协议以来,HTTP协议就一直在更新,目前已经更新到3.0版本,但是目前主流的依旧是1.1版本,但依旧是一个最主流使用的应用层协议。HTTP协议一般是基于TCP协议实现的,当时知道HTTP3.0开始支持UDP协议实现传输,使用TCP相比较UDP虽然安全,但是速度却相差很多,从3.0版本开始支持UDP协议,为了

- 优先级队列 PriorityQueue 模拟实现

a添砖Java

java开发语言

文章目录概要整体架构流程小结概要优先级队列实际是小堆,根据不同的比较方法实现小堆,也可以根据自己的需要重写比较方法,从而实现自己想要的优先级队列,获取想要的数据,接下来将会用整数模拟实现一个优先级队列;这里我的优先是优先获取最小的元素,保证出队的永远是现存的数据里最小的;整体架构流程packagedom.bite;importjava.util.Arrays;publicclassPriority

- LeetCode热题100刷题1:1.两数之和、49. 字母异位词分组、128. 最长连续序列

每天努力进步!

力扣hot100leetcode算法c++哈希表

1.两数之和借助哈希表classSolution{public:vectortwoSum(vector&nums,inttarget){unordered_mapumap;for(inti=0;i>umap;定义这个结构十分巧妙,第一个元素表示对字符串排序后的单词(每个单词进行排序,若为异位词排序后必相同)第二个元素字符串数组存这同一类的字符串【auto自动数据类型无需指定类型】classSolu

- Git commit type 规范

老衲呢

Gitgit

gitcommit提交规范提交规范:gitcommit-m“feat(新增暂停功能):新增执行推广任务暂停功能”详情请参考:阮雪峰的Commitmessage规范(点击可转跳)(https://www.ruanyifeng.com/blog/2016/01/commit_message_change_log.html)#主要typefeat:增加新功能fix:修复bug#特殊typedocs:只改

- Vue.js 新手必看:5个趣味小案例快速理解数据绑定原理

云资社

VUEvue.js前端javascript

Vue.js是一个渐进式JavaScript框架,用于构建用户界面。其核心特性之一是数据绑定,它允许开发者通过简单的声明式语法将数据与DOM元素绑定在一起。这种双向数据绑定机制使得数据更新和视图更新变得非常直观和高效。本文将通过5个趣味小案例,帮助Vue.js新手快速理解数据绑定的原理和实现方式。案例1:简单的文本绑定目标将输入框中的内容实时显示在页面上。实现代码Vue数据绑定-文本绑定输入框内容

- (15-3)DeepSeek混合专家模型初探:模型微调

码农三叔

训练RAG多模态)人工智能Deekseep深度学习大模型transformer

3.4模型微调在本项目中,微调脚本文件finetune.py提供了一套全面的工具,用于对DeepSeek-MoE预训练语言模型进行微调。支持加载特定任务的数据、对数据进行预处理和编码,以及通过多种配置选项(如LoRA量化、分布式训练等)对模型进行高效训练。用户可以根据自己的需求,通过命令行参数或配置文件调整微调策略,以优化模型在特定任务或数据集上的性能。3.4.1微调原理在DeepSeek-MoE

- 算法练习|Leetcode49字母异位词分词 ,Leetcode128最长连续序列,Leetcode3无重复字符的最长子串,sql总结

ambitious_Rgr

算法sql哈希哈希算法数据结构leetcodepython

目录一、Leetcode49字母异位词分词题目描述解题思路方法:哈希总结二、Leetcode128最长连续序列题目描述解题思路方法:总结三、Leetcode3无重复字符的最长子串题目描述解题思路方法:双指针法总结sql总结一、Leetcode49字母异位词分词题目描述给你一个字符串数组,请你将字母异位词组合在一起。可以按任意顺序返回结果列表。字母异位词是由重新排列源单词的所有字母得到的一个新单词。

- 车载软件架构---软件定义汽车的复杂性

车载诊断技术

汽车行业汽车网络架构数据库运维

我是穿拖鞋的汉子,魔都中坚持长期主义的汽车电子工程师。老规矩,分享一段喜欢的文字,避免自己成为高知识低文化的工程师:屏蔽力是信息过载时代一个人的特殊竞争力,任何消耗你的人和事,多看一眼都是你的不对。非必要不费力证明自己,无利益不试图说服别人,是精神上的节能减排。无人问津也好,技不如人也罢,你都要试着安静下来,去做自己该做的事.而不是让内心的烦躁、焦虑、毁掉你本就不多的热情和定力。时间不知不觉中,快

- 电子电气架构 ---汽车软件需求开发与管理

车载诊断技术

电子电器架构开发流程架构汽车需求分析人工智能安全网络汽车软件需求开发与管理

我是穿拖鞋的汉子,魔都中坚持长期主义的汽车电子工程师。老规矩,分享一段喜欢的文字,避免自己成为高知识低文化的工程师:所谓鸡汤,要么蛊惑你认命,要么怂恿你拼命,但都是回避问题的根源,以现象替代逻辑,以情绪代替思考,把消极接受现实的懦弱,伪装成乐观面对不幸的豁达,往不幸上面喷“香水”来掩盖问题。无人问津也好,技不如人也罢,你都要试着安静下来,去做自己该做的事.而不是让内心的烦躁、焦虑、毁掉你本就不多的

- LeetCodeHot100(普通数组和矩阵篇)

IPython_J

矩阵算法leetcode

目录普通数组&矩阵最大子数组和题目代码合并区间题目代码轮转数组题目代码除自身以外数组的乘积题目代码缺失的第一个正数题目代码矩阵置零题目代码螺旋矩阵题目代码旋转图像题目代码搜索二维矩阵II题目代码后续内容持续更新~~~普通数组&矩阵最大子数组和题目给你一个整数数组nums,请你找出一个具有最大和的连续子数组(子数组最少包含一个元素),返回其最大和。子数组是数组中的一个连续部分。代码classSolu

- WSL中安装python环境详解

小蘑菇二号

python

在WindowsSubsystemforLinux(WSL)上安装Python环境,按照以下步骤操作:确认WSL已安装并更新:首先,确保已经安装了WSL,并且您的WSL环境已经更新至最新状态。打开WSL终端:打开Windows的开始菜单,找到并启动WSL发行版(例如Ubuntu)。确认Python已安装:在WSL终端中,输入python3--version来确认Python是否已安装,并查看其版本

- SoC 架构设计全面详解:从基础到实战

嵌入式Jerry

面试架构系统架构AI编程ai学习

一、SoC是什么?为什么重要?SoC(SystemonChip,片上系统)是一种将计算核心、存储系统、通信接口以及各种外设集成到一个单一芯片上的高度集成解决方案。它在智能手机、汽车电子、人工智能、工业控制等领域扮演着至关重要的角色。为什么SoC如此重要?高集成度:将多个功能模块集成到单个芯片上,减少了PCB板空间,提高了可靠性。高性能低功耗:相比传统多个芯片组合的方式,SoC通过优化设计大幅降低功

- 无线网络加密方式对比

Hacker_Oldv

网络web安全安全php

加密技术全称加密算法协议背景划分特点WEPWiredEquivalentPrivacy(有线对等保密)rsa数据安全性公司开发的rc4prng算法IEEE802.11b无WEP加密方法很脆弱。网络上每个客户或者计算机都使用了相同的保密字,这种方法使网络偷听者能刺探你的密钥,偷走数据并且在网络上造成混乱WPAWi-FiProtectedAccess(WiFi安全存取)还是WEP中使用的Rc4算法IE

- Linux技巧:修复硬盘坏道

Hacker_Oldv

linux运维服务器

首先要验证硬盘是否有坏道,可以使用smartctl工具、sata-fsck命令以及Linuxsmartmontools软件包来查看硬盘状态。通过以下命令,可以检查硬盘硬件是否存在错误:$sudosmartctl-a/dev/sda如果检查结果显示出来有坏道,则可以尝试一下硬盘坏道修复方法:使用fdisk-l/dev/sda来检查硬盘坏道;如果显示出来接近空闲空间的坏道,可以使用下面的命令来修复:s

- 网络安全从零开始学习CTF——CTF基本概念

Hacker_Oldv

web安全学习安全

这一系列把自己学习的CTF的过程详细写出来,方便大家学习时可以参考。一、CTF简介01」简介中文一般译作夺旗赛(对大部分新手也可以叫签到赛),在网络安全领域中指的是网络安全技术人员之间进行技术竞技的一种比赛形式。CTF起源于1996年DEFCON全球黑客大会,以代替之前黑客们通过互相发起真实攻击进行技术比拼的方式。02」竞赛模式解题模式:在解题模式CTF赛制中,参赛队伍可以通过互联网或者现场网络参

- Redisson分布式锁和同步器完整篇

高锰酸钾_

分布式javaredisredisson

Redisson分布式锁和同步器完整篇在分布式系统中,如何确保多个服务实例之间的数据一致性和资源协调是一个关键挑战。Redisson作为基于Redis的Java客户端,提供了一套完整的分布式锁和同步器解决方案,帮助开发者轻松应对这些挑战。本文将深入探讨Redisson的核心组件,包括:分布式锁:可重入锁、公平锁、读写锁、红锁、联锁同步工具:信号量、可过期信号量、闭锁我们将从以下维度展开详细分析:✅

- Spring Boot中使用RabbitMQ(2)

D1561691

程序员java-rabbitmqspringbootrabbitmq

《一线大厂Java面试题解析+核心总结学习笔记+最新讲解视频+实战项目源码》,点击传送门,即可获取!MessageBroker与AMQP简介MessageBroker是一种消息验证、传输、路由的架构模式,其设计目标主要应用于下面这些场景:消息路由到一个或多个目的地消息转化为其他的表现方式执行消息的聚集、消息的分解,并将结果发送到他们的目的地,然后重新组合相应返回给消息用户调用Web服务来检索数据响

- 网络安全(黑客)——自学2024

白帽子黑客-宝哥

web安全安全嵌入式硬件网络单片机

一、什么是网络安全网络安全是一种综合性的概念,涵盖了保护计算机系统、网络基础设施和数据免受未经授权的访问、攻击、损害或盗窃的一系列措施和技术。经常听到的“红队”、“渗透测试”等就是研究攻击技术,而“蓝队”、“安全运营”、“安全运维”则研究防御技术。作为一个合格的网络安全工程师,应该做到攻守兼备,毕竟知己知彼,才能百战百胜。二、网络安全怎么入门安全并非孤立存在,而是建立在其计算机基础之上的应用技术。

- Go算法之奇偶排序

思远久安

Go数据结构与算法小白入门算法golang数据结构后端排序算法

一、什么是奇偶排序(以下排序步骤来自文心一言加上本人的一些理解,我觉得ai讲的比较透彻)奇偶排序步骤:初始化:给定一个待排序的数组。奇数轮次遍历:从索引1(即第二个元素,因为索引从0开始)开始,以步长为2(i+2)遍历数组。比较当前元素与其后一个元素(即索引为i和i+2的元素)。如果当前元素大于后一个元素,则交换它们的位置。偶数轮次遍历:从索引0开始,同样以步长为2遍历数组。执行与奇数轮次相同的比

- 查询和XXX同学学习的课程完全相同的其他同学学号和姓名

魔法少女小严

学习

createtablescore(s_idvarchar(20),c_idvarchar(20),s_scoreint(3),primarykey(s_id,c_id));createtablestudent(s_idvarchar(20),s_namevarchar(20)notnull,primarykey(s_id));第一步:查询XXX同学选的所有课selectc_idfromscorew

- KlearMax 2.0:一键AI换脸、图像变清晰、老照片修复、黑白照片上色!

6v6博客

人工智能

KlearMax2.0是一款功能强大的AI图像处理软件,最新版本带来了多项新功能,包括AI换脸、图像清晰度增强、老照片修复和上色等。利用先进的智能算法,KlearMax2.0能够一键处理模糊图像、修复老照片并平衡颜色,锐化细节,让图像焕发新生。体验了一下,功能非常的多,且使用简单,所以特意测试了一下。应用简介应用名称:KlearMax应用版本:2024软件大小:190M适用平台:Windows功能

- java工厂模式

3213213333332132

java抽象工厂

工厂模式有

1、工厂方法

2、抽象工厂方法。

下面我的实现是抽象工厂方法,

给所有具体的产品类定一个通用的接口。

package 工厂模式;

/**

* 航天飞行接口

*

* @Description

* @author FuJianyong

* 2015-7-14下午02:42:05

*/

public interface SpaceF

- nginx频率限制+python测试

ronin47

nginx 频率 python

部分内容参考:http://www.abc3210.com/2013/web_04/82.shtml

首先说一下遇到这个问题是因为网站被攻击,阿里云报警,想到要限制一下访问频率,而不是限制ip(限制ip的方案稍后给出)。nginx连接资源被吃空返回状态码是502,添加本方案限制后返回599,与正常状态码区别开。步骤如下:

- java线程和线程池的使用

dyy_gusi

ThreadPoolthreadRunnabletimer

java线程和线程池

一、创建多线程的方式

java多线程很常见,如何使用多线程,如何创建线程,java中有两种方式,第一种是让自己的类实现Runnable接口,第二种是让自己的类继承Thread类。其实Thread类自己也是实现了Runnable接口。具体使用实例如下:

1、通过实现Runnable接口方式 1 2

- Linux

171815164

linux

ubuntu kernel

http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.1.2-unstable/

安卓sdk代理

mirrors.neusoft.edu.cn 80

输入法和jdk

sudo apt-get install fcitx

su

- Tomcat JDBC Connection Pool

g21121

Connection

Tomcat7 抛弃了以往的DBCP 采用了新的Tomcat Jdbc Pool 作为数据库连接组件,事实上DBCP已经被Hibernate 所抛弃,因为他存在很多问题,诸如:更新缓慢,bug较多,编译问题,代码复杂等等。

Tomcat Jdbc P

- 敲代码的一点想法

永夜-极光

java随笔感想

入门学习java编程已经半年了,一路敲代码下来,现在也才1w+行代码量,也就菜鸟水准吧,但是在整个学习过程中,我一直在想,为什么很多培训老师,网上的文章都是要我们背一些代码?比如学习Arraylist的时候,教师就让我们先参考源代码写一遍,然

- jvm指令集

程序员是怎么炼成的

jvm 指令集

转自:http://blog.csdn.net/hudashi/article/details/7062675#comments

将值推送至栈顶时 const ldc push load指令

const系列

该系列命令主要负责把简单的数值类型送到栈顶。(从常量池或者局部变量push到栈顶时均使用)

0x02 &nbs

- Oracle字符集的查看查询和Oracle字符集的设置修改

aijuans

oracle

本文主要讨论以下几个部分:如何查看查询oracle字符集、 修改设置字符集以及常见的oracle utf8字符集和oracle exp 字符集问题。

一、什么是Oracle字符集

Oracle字符集是一个字节数据的解释的符号集合,有大小之分,有相互的包容关系。ORACLE 支持国家语言的体系结构允许你使用本地化语言来存储,处理,检索数据。它使数据库工具,错误消息,排序次序,日期,时间,货

- png在Ie6下透明度处理方法

antonyup_2006

css浏览器FirebugIE

由于之前到深圳现场支撑上线,当时为了解决个控件下载,我机器上的IE8老报个错,不得以把ie8卸载掉,换个Ie6,问题解决了,今天出差回来,用ie6登入另一个正在开发的系统,遇到了Png图片的问题,当然升级到ie8(ie8自带的开发人员工具调试前端页面JS之类的还是比较方便的,和FireBug一样,呵呵),这个问题就解决了,但稍微做了下这个问题的处理。

我们知道PNG是图像文件存储格式,查询资

- 表查询常用命令高级查询方法(二)

百合不是茶

oracle分页查询分组查询联合查询

----------------------------------------------------分组查询 group by having --平均工资和最高工资 select avg(sal)平均工资,max(sal) from emp ; --每个部门的平均工资和最高工资

- uploadify3.1版本参数使用详解

bijian1013

JavaScriptuploadify3.1

使用:

绑定的界面元素<input id='gallery'type='file'/>$("#gallery").uploadify({设置参数,参数如下});

设置的属性:

id: jQuery(this).attr('id'),//绑定的input的ID

langFile: 'http://ww

- 精通Oracle10编程SQL(17)使用ORACLE系统包

bijian1013

oracle数据库plsql

/*

*使用ORACLE系统包

*/

--1.DBMS_OUTPUT

--ENABLE:用于激活过程PUT,PUT_LINE,NEW_LINE,GET_LINE和GET_LINES的调用

--语法:DBMS_OUTPUT.enable(buffer_size in integer default 20000);

--DISABLE:用于禁止对过程PUT,PUT_LINE,NEW

- 【JVM一】JVM垃圾回收日志

bit1129

垃圾回收

将JVM垃圾回收的日志记录下来,对于分析垃圾回收的运行状态,进而调整内存分配(年轻代,老年代,永久代的内存分配)等是很有意义的。JVM与垃圾回收日志相关的参数包括:

-XX:+PrintGC

-XX:+PrintGCDetails

-XX:+PrintGCTimeStamps

-XX:+PrintGCDateStamps

-Xloggc

-XX:+PrintGC

通

- Toast使用

白糖_

toast

Android中的Toast是一种简易的消息提示框,toast提示框不能被用户点击,toast会根据用户设置的显示时间后自动消失。

创建Toast

两个方法创建Toast

makeText(Context context, int resId, int duration)

参数:context是toast显示在

- angular.identity

boyitech

AngularJSAngularJS API

angular.identiy 描述: 返回它第一参数的函数. 此函数多用于函数是编程. 使用方法: angular.identity(value); 参数详解: Param Type Details value

*

to be returned. 返回值: 传入的value 实例代码:

<!DOCTYPE HTML>

- java-两整数相除,求循环节

bylijinnan

java

import java.util.ArrayList;

import java.util.List;

public class CircleDigitsInDivision {

/**

* 题目:求循环节,若整除则返回NULL,否则返回char*指向循环节。先写思路。函数原型:char*get_circle_digits(unsigned k,unsigned j)

- Java 日期 周 年

Chen.H

javaC++cC#

/**

* java日期操作(月末、周末等的日期操作)

*

* @author

*

*/

public class DateUtil {

/** */

/**

* 取得某天相加(减)後的那一天

*

* @param date

* @param num

*

- [高考与专业]欢迎广大高中毕业生加入自动控制与计算机应用专业

comsci

计算机

不知道现在的高校还设置这个宽口径专业没有,自动控制与计算机应用专业,我就是这个专业毕业的,这个专业的课程非常多,既要学习自动控制方面的课程,也要学习计算机专业的课程,对数学也要求比较高.....如果有这个专业,欢迎大家报考...毕业出来之后,就业的途径非常广.....

以后

- 分层查询(Hierarchical Queries)

daizj

oracle递归查询层次查询

Hierarchical Queries

If a table contains hierarchical data, then you can select rows in a hierarchical order using the hierarchical query clause:

hierarchical_query_clause::=

start with condi

- 数据迁移

daysinsun

数据迁移

最近公司在重构一个医疗系统,原来的系统是两个.Net系统,现需要重构到java中。数据库分别为SQL Server和Mysql,现需要将数据库统一为Hana数据库,发现了几个问题,但最后通过努力都解决了。

1、原本通过Hana的数据迁移工具把数据是可以迁移过去的,在MySQl里面的字段为TEXT类型的到Hana里面就存储不了了,最后不得不更改为clob。

2、在数据插入的时候有些字段特别长

- C语言学习二进制的表示示例

dcj3sjt126com

cbasic

进制的表示示例

# include <stdio.h>

int main(void)

{

int i = 0x32C;

printf("i = %d\n", i);

/*

printf的用法

%d表示以十进制输出

%x或%X表示以十六进制的输出

%o表示以八进制输出

*/

return 0;

}

- NsTimer 和 UITableViewCell 之间的控制

dcj3sjt126com

ios

情况是这样的:

一个UITableView, 每个Cell的内容是我自定义的 viewA viewA上面有很多的动画, 我需要添加NSTimer来做动画, 由于TableView的复用机制, 我添加的动画会不断开启, 没有停止, 动画会执行越来越多.

解决办法:

在配置cell的时候开始动画, 然后在cell结束显示的时候停止动画

查找cell结束显示的代理

- MySql中case when then 的使用

fanxiaolong

casewhenthenend

select "主键", "项目编号", "项目名称","项目创建时间", "项目状态","部门名称","创建人"

union

(select

pp.id as "主键",

pp.project_number as &

- Ehcache(01)——简介、基本操作

234390216

cacheehcache简介CacheManagercrud

Ehcache简介

目录

1 CacheManager

1.1 构造方法构建

1.2 静态方法构建

2 Cache

2.1&

- 最容易懂的javascript闭包学习入门

jackyrong

JavaScript

http://www.ruanyifeng.com/blog/2009/08/learning_javascript_closures.html

闭包(closure)是Javascript语言的一个难点,也是它的特色,很多高级应用都要依靠闭包实现。

下面就是我的学习笔记,对于Javascript初学者应该是很有用的。

一、变量的作用域

要理解闭包,首先必须理解Javascript特殊

- 提升网站转化率的四步优化方案

php教程分享

数据结构PHP数据挖掘Google活动

网站开发完成后,我们在进行网站优化最关键的问题就是如何提高整体的转化率,这也是营销策略里最最重要的方面之一,并且也是网站综合运营实例的结果。文中分享了四大优化策略:调查、研究、优化、评估,这四大策略可以很好地帮助用户设计出高效的优化方案。

PHP开发的网站优化一个网站最关键和棘手的是,如何提高整体的转化率,这是任何营销策略里最重要的方面之一,而提升网站转化率是网站综合运营实力的结果。今天,我就分

- web开发里什么是HTML5的WebSocket?

naruto1990

Webhtml5浏览器socket

当前火起来的HTML5语言里面,很多学者们都还没有完全了解这语言的效果情况,我最喜欢的Web开发技术就是正迅速变得流行的 WebSocket API。WebSocket 提供了一个受欢迎的技术,以替代我们过去几年一直在用的Ajax技术。这个新的API提供了一个方法,从客户端使用简单的语法有效地推动消息到服务器。让我们看一看6个HTML5教程介绍里 的 WebSocket API:它可用于客户端、服

- Socket初步编程——简单实现群聊

Everyday都不同

socket网络编程初步认识

初次接触到socket网络编程,也参考了网络上众前辈的文章。尝试自己也写了一下,记录下过程吧:

服务端:(接收客户端消息并把它们打印出来)

public class SocketServer {

private List<Socket> socketList = new ArrayList<Socket>();

public s

- 面试:Hashtable与HashMap的区别(结合线程)

toknowme

昨天去了某钱公司面试,面试过程中被问道

Hashtable与HashMap的区别?当时就是回答了一点,Hashtable是线程安全的,HashMap是线程不安全的,说白了,就是Hashtable是的同步的,HashMap不是同步的,需要额外的处理一下。

今天就动手写了一个例子,直接看代码吧

package com.learn.lesson001;

import java

- MVC设计模式的总结

xp9802

设计模式mvc框架IOC

随着Web应用的商业逻辑包含逐渐复杂的公式分析计算、决策支持等,使客户机越

来越不堪重负,因此将系统的商业分离出来。单独形成一部分,这样三层结构产生了。

其中‘层’是逻辑上的划分。

三层体系结构是将整个系统划分为如图2.1所示的结构[3]

(1)表现层(Presentation layer):包含表示代码、用户交互GUI、数据验证。

该层用于向客户端用户提供GUI交互,它允许用户

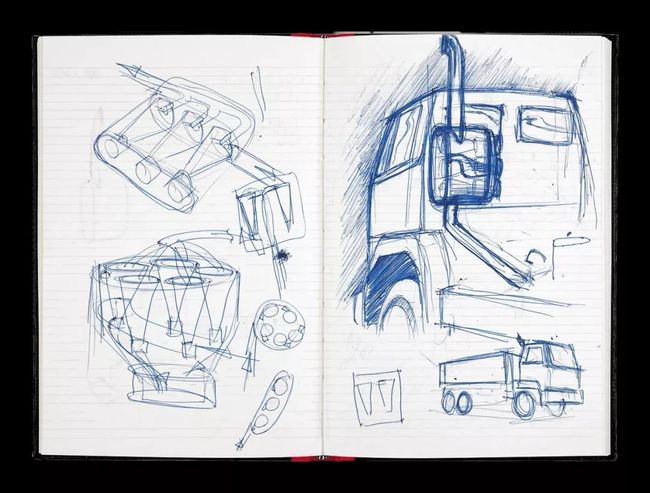

正是在这里,戴森研发出了地板清洁、环境控制、个人护理及专业线等等新品。从 三 人创业团队,从一个数码马达的核心技术,发展至全球 逾一 万人的团队且渐成国际科技巨头。

随着智能手机行业增长到头,5G 引发的物联网革命落地在即,最近几年,世界和全球资本目光投向这家擅长技术创新,但有略微神秘的英国公司。

正是在这里,戴森研发出了地板清洁、环境控制、个人护理及专业线等等新品。从 三 人创业团队,从一个数码马达的核心技术,发展至全球 逾一 万人的团队且渐成国际科技巨头。

随着智能手机行业增长到头,5G 引发的物联网革命落地在即,最近几年,世界和全球资本目光投向这家擅长技术创新,但有略微神秘的英国公司。

「家族企业的好处是你可以考虑得很长远,可以把大部分资金都投入在研发上,而上市公司不一定愿意这么做,他们更多是寻求利益最大化。」三年前,詹姆斯·戴森在接受《好奇心日报》采访时说到。

「家族企业也可以坚持自己一以贯之的精神文化,决定如何对待自己的员工、如何对待环境。这与上市公司是完全不同的。」

而给员工「失败时间」就是戴森文化之一。

「我们每规划一个产品之前,都会先问:5-10 年内,这个产品会被怎样的新技术改变?毕竟,有些方案不是真的失败,而是想得太早,等新的技术成熟,也许是可行的。」

正是这样的工作方式,让当下的失败探索,显得没有那么大不了的。

「拜托,他自己做了 5126 个原型才做出来这个,他不会催你的。」

指了指访客区展示柜里詹姆斯·戴森的第一款吸尘器「DC01」,Tim Wordie 笑到。

「家族企业的好处是你可以考虑得很长远,可以把大部分资金都投入在研发上,而上市公司不一定愿意这么做,他们更多是寻求利益最大化。」三年前,詹姆斯·戴森在接受《好奇心日报》采访时说到。

「家族企业也可以坚持自己一以贯之的精神文化,决定如何对待自己的员工、如何对待环境。这与上市公司是完全不同的。」

而给员工「失败时间」就是戴森文化之一。

「我们每规划一个产品之前,都会先问:5-10 年内,这个产品会被怎样的新技术改变?毕竟,有些方案不是真的失败,而是想得太早,等新的技术成熟,也许是可行的。」

正是这样的工作方式,让当下的失败探索,显得没有那么大不了的。

「拜托,他自己做了 5126 个原型才做出来这个,他不会催你的。」

指了指访客区展示柜里詹姆斯·戴森的第一款吸尘器「DC01」,Tim Wordie 笑到。

2019 年,戴森把总部搬到了新加坡。研发设计在英国,按照不同市场需求在全球范围内分配到新加坡、上海,再在亚洲进行生产落地,离亚洲消费者更近了。

2012 年 11 月才进入中国市场,戴森在中国的发展可以用迅猛来形容。2014、2015 年连续两年业务规模扩大了三倍以上,2016 年营收增幅达到了 222%,戴森中国的员工人数也增加了两倍,还成立了上海科技实验室。

目前,中国已经是戴森在全球第三大市场,高端定位让戴森在亚洲特别是中国赢得增长。2018 年全球营业额增长 28% 达 44 亿英镑,利润增长 33% 达 11 亿英镑,技术投资与全球需求不断攀升,其中一半以上的增长来自亚洲。对于中国中产的年轻消费者来说,买戴森的吸尘器、吹风机,成了有生活品味的象征。

2019 年,戴森把总部搬到了新加坡。研发设计在英国,按照不同市场需求在全球范围内分配到新加坡、上海,再在亚洲进行生产落地,离亚洲消费者更近了。

2012 年 11 月才进入中国市场,戴森在中国的发展可以用迅猛来形容。2014、2015 年连续两年业务规模扩大了三倍以上,2016 年营收增幅达到了 222%,戴森中国的员工人数也增加了两倍,还成立了上海科技实验室。

目前,中国已经是戴森在全球第三大市场,高端定位让戴森在亚洲特别是中国赢得增长。2018 年全球营业额增长 28% 达 44 亿英镑,利润增长 33% 达 11 亿英镑,技术投资与全球需求不断攀升,其中一半以上的增长来自亚洲。对于中国中产的年轻消费者来说,买戴森的吸尘器、吹风机,成了有生活品味的象征。