为什么今天的我们无法“死亡”

我们如今所玩的游戏,往往可以多次复活:这大概是游戏的魅力之一,维持可玩度的不是真实度或者游戏内容,而是无法死亡。进程还在继续,目标还在那里,游戏中的“死亡”只是一次次地让你回到虚弱状态,而无论你怎样虚弱都无法摆脱这个世界。所以有些人会沉迷其中的循环往复,无法自拔。

然而,在作者林云柯看来,现代性的诡计,让我们今天的真实社会也在慢慢步入“无法死亡”的悲剧。在《水妖》中以革命导师形象出现的金斯堡,正是当下许多人的投射:他自始至终维持着诗人的身份,在抵抗消亡的最后一刻仍然想着自己的诗,他将作为一个不断复生的诗人继续存在下去,做一个历史游戏中的漫游者,一个永远的NPC。

为什么今天的我们无法“死亡”?林云柯说,这并不是因为我们不再在意他人的生死,反而是我们把太多的真实都寄托在灾变和死亡上了。换言之,如果终结的权力不能攥在自己手中,我们终将会在现代性的魅影中难以脱身。

芝加哥暴动

终究无法死亡的我们

——《水妖》中的抵抗与游戏

作者:林云柯

如果你是一个对美国60年代社会文化史怀有兴趣的人,那你一定会被《水妖》的主题所吸引,因为它正是一个“当代”美国人——一个60年代埋下的种子似乎就要结出畸形果实的时代,事实上《水妖》的主人公萨缪尔就深受其害——的一次精神寻根之旅。

但之后你也一定会为作者选择的破题方式感到不安,你能指望一个沉迷于网络游戏、教授莎士比亚文学的文傻提供什么关于抵抗运动的正面形象呢?

对于稳定社会中的人来说,一场异常的抵抗运动是否有意义,它的所有赌注都在于“真实”。我们对于这一点的要求甚至要超过对此刻自己身边发生的最亲近的事情的要求,我们某种程度上可以宽容游戏的BUG、情人之间拙劣的谎话、外卖中会影响身体健康的材料,但是那些离我们很遥远的历史事件必须是绝对真实的,从起因到宣言,从参与者的动机到伤亡人数,它必须是一个每个部件都无比真实的抵抗机器,哪怕有一个环节,哪怕是一个数字上的名不副实,抵抗运动都会像一个跌入“恐怖谷”的AI,顷刻之间就转到了丑闻一边。

有趣的是,似乎正是在那个年代抵抗运动的标志性国家法国,理论家们近年来在不断地强化我们所下的赌注。比如“事件”哲学和“思辨实在论”,想一想哲学家向我们解释“真实应当从人可思议的理性范畴中挣脱出去”的时候,他所用的意象是远古纪元撞向地球的陨石、在森林深处倒下的树木、不知名的偏远岛屿的某个地下室里跌碎的花瓶。而这样的意象无外乎是想告诉我们:那些远离你的最具破坏性的东西才有资格被称为“真实”。但这样的立场反过来也在暗示我们,当你印证它们的时候,如果它们不是绝对真实的,那么它们也就一文不值。当我们把抵抗运动和游戏并举、与虚构作品并举的时候,抵抗似乎也立刻就要变得一文不值了。

但继续往下阅读《水妖》,你就会发现,它其实是为了让我们收回这样的赌注。

小说的主人公塞缪尔只是网络游戏《精灵征途》的资深菜鸟玩家,这个游戏独一无二的王者是在现实中婚姻失败、债务缠身、健康状况恶劣的庞纳吉。但是较之开篇时作者对他战无不胜的游戏经验、同时操纵几个角色的绝技,以及令人心悦诚服的领导力的描摹,可能更能够让读者记住的是他决定彻底退出游戏时候的经历。在将近十页只有一个自然段的漫长文字的结尾,他被一个毫无道义的半兽人一次次砍杀,而自发在游戏中为他搞纪念活动的精灵伙伴们也遭遇了同样的命运。“我一次次的被杀死,又一次次的回到躯体里。”他的朋友“斧人”怒不可遏地说道,但是他又忍不住为半兽人玩家如此离经叛道的行径寻找解释:我们是不是把现实中的东西带进来太多了?

这可能就是《水妖》这一漫长复调书写所要回答的核心问题,同时它也是对游戏本质的揭示:游戏的本质不在于虚拟的逼真性,而在于无法死亡。如果有一款游戏,当你的角色死亡就不能再次启动了,它绝对会是当代艺术,而绝不会是消费品。对于RPG游戏来说,丢失存档是最致命的,但即便丢了,死亡的角色也只会回到一个更早的出生点。而在红白机的时代,虽然少有存档机制,但我们还是要通过密码来获得额外10倍的复生次数。可能很少有人觉悟过,无论是《魂斗罗》这样毫无真实性可言的滚轴游戏,还是现在无限逼真的大制作,维持可玩度的不是真实度或者游戏内容,而是无法死亡。进程还在继续,目标还在那里,游戏中的“死亡”只是一次次地让你回到虚弱状态,而无论你怎样虚弱都无法摆脱这个世界。就是这种体验,我们称之为“沉迷”。

如果你只是一个普通的历史事件参与者,这大概就是你所遭遇的现实。我们把60年代的“真实”寄托给那些领袖人物,你能在从《广告狂人》到《绿皮书》这样大量的时代题材作品中看到美国人对马丁·路德·金和约翰·肯尼迪的无限追忆,他们都是被刺杀的被动掉线者,他们真正摆脱了历史进程之时,才是他们真正推动历史前进之时。但是对于塞缪尔的母亲费伊、激进女青年爱丽丝,还有被爱丽丝激发了狂暴Buff的布朗警官来说,就没有那么幸运了,他们都被卷入了芝加哥暴乱这一历史游戏的副本当中。

《水妖》对芝加哥暴乱的勾勒完全无视人们对于抵抗运动的真实赌注,反而毫不掩饰地刻画了这几个主要人物革命意识中的“虚假”。当爱丽丝向女性们灌输激进行为的伟大意义时,费伊却问道:“如果她们只是喜欢这样呢?”而很快作者就让我们看到,爱丽丝自己恰恰就是一个单纯追求新鲜感的嬉皮士,无论是革命同志还是作为对立面的警察,对她来说都是实现自己新鲜感欲求的无差别对象而已。在运动真正开始和结束之时,她对被自己激怒的警察和武器表现得如此恐惧和懦弱,催泪瓦斯就轻易地褪去了她嬉皮士的一切妆容——“她撩起头发,又变成普通女孩了。”而费伊在得知她的革命偶像塞巴斯蒂安实际上只是一个靠煽动激进情绪与政府合作以免服兵役的投机者之时,却没有展现读者预想中的崩溃和愤怒。她只是觉得好笑,并依然爱他。这种媾和关系竟然也延续到了萨缪尔的时代,她为自己儿子的生计向当年的革命投机者、今日的文化资本家妥协了,并向她的革命偶像一样,半推半就地认领了一场激进的抵抗行为——袭击派克州长……所有的赌注都被撤掉了。《水妖》中的芝加哥暴乱除了它确实发生过之外毫无“真实性”可言,但是它又如此赤裸地揭示了大多数普通参与者在历史事件中的状态:死去的人承担了真实,而活着的人则难免意志虚弱,甚至在未来走向革命精神的反面。就像游戏一样,当我们追忆之前的剧情,无论如何都想回到某一个存档的时候,我们就遭遇到了自己的失败。

但这正是《水妖》的诡计所在:撤回关于革命运动真实性的赌注,不代表我们输了,而恰恰代表着我们不会再输掉什么了。几乎所有的革命运动都会在之后的光阴里变得名不副实,从这个层面上来说,没有哪个运动不是失败的,就像有些游戏通关结局,只是为了完成一个悲剧的结尾。但是在充分地表述“虚假”的革命意识之时,作者也在告诉我们另外一件事情,那就是一个运动之所以能够发生,这些“虚假”意识恰恰就是这一“世界”能够形成所不可或缺的元素,我们要么接受一个“真实”的事件就是在这些不纯的思想杂音中生成的旋律,要么就不可能识别出这一乐章。

复调书写并不是一种写作方法,而是革命或抵抗自身的文学表达方式。正如巴赫金在《陀思妥耶夫斯基诗学问题》中不断地去纠正的那样,复调书写必须要将所有对已有世界的描摹清理干净,以纯然的个人意识重新创造世界,它绝不是关于某一固有现实基于不同视角的商议。就像齐格蒙特·鲍曼把大屠杀归结为现代性的一个结果而非异常,他的思考也在呼应着对于恶的平庸性的理解。正是因为参与者在恶的链条上是如此懵懂,他们所勾勒出的恶的机制才能远远超出对于大屠杀的一次性审判所能达到的清理力量,成为我们至今仍无法摆脱的生存境况,这些平庸的人创造了更加普遍的暴力。而很少有人想到,如果抵抗运动具有正面意义,那么它就需要同样的“平庸机制”来支撑,“平庸性”并非是抵抗意识应该被苛责的属性,它反而是广泛参与的重要前提,无论参与者的立场究竟如何谬以千里。对费伊来说,塞巴斯蒂安跳到警车车顶之上、向天空举起拳头的举动承担了她对他全部的爱,就算那时候知道这一行径只是有计划的煽风点火也无所谓。

《水妖》中所有的“负面”形象都是顺从游戏不死机制的人,他们并不平庸,而是高级玩家。以革命导师形象出现的金斯堡,在小说中自始至终维持着诗人的身份,在抵抗消亡的最后一刻仍然想着自己的诗,他将作为一个不断复生的诗人继续存在下去,做一个历史游戏中的漫游者,一个永远的NPC;塞巴斯蒂安则是一个熟稔游戏规则的玩家,他几乎不会遭遇自己在游戏中的死亡;而萨缪尔那个论文抄袭的学生劳拉,则是作者嵌入文本中的一个当代象征,她利用逻辑而非直接定义拼命让自己在文凭社会之中存活,甚至不惜为此黑掉萨缪尔的工作。这个在小说中戏份不大的角色之所以给读者留下了深刻的印象,是因为她凸显了两代人抵抗思维的全然不同。当我们从女学生聒噪的逻辑之中挣脱出来,回头看向爱丽丝和费伊那一代人时,我们触碰到的是赤裸裸的直接定义:爱情、自由、欲望。爱丽丝问费伊,你对这些概念的定义是什么呢?对她们来说,定义没有什么正确答案,定义就是把这些词从现代性的逻辑漩涡中强行赎回的手段。当你给一个东西下定义的时候,你就同时给出了承诺会去誓死捍卫它。

抵抗作为一种行为,它的背后没有真实的共相,人们只是投入到那一姿态中,向着一个必然失败的结果:和“平庸的恶”正好相反,如果它通过一次性暴力的分配机制制造了更普遍的暴力,那么抵抗运动则是要通过明确的一次性暴力证明,现代性这一永垂不朽的事业之中尚存的终结的可能。这也许就是阿多诺这种明确反对唯名论的哲学家最终无法与自己的激进姿态达成一致的原因,他不理解被他作为审美托底的“自然”如何作为让人永生不死的压迫之源。抵抗的平庸性不同于恶的平庸性,前者不但不回避死亡,而且想要在一个纯然创造的世界中将自己的“有死性”牢牢抓在手里。在催泪瓦斯之前的畏缩并不是问题,问题在于,当催泪瓦斯和警察的棍棒成为游戏最后的手段时,便不再强迫参与者虚弱或重生,而是不得不将他们踢出游戏。在湖边洗脸的爱丽丝卸去所有嬉皮士的妆容之时,何尝不是退出《精灵征途》时的庞纳吉?那是卸去了全部装备准备永远下线的玩家。抵抗的最终失败蕴含了对于现代性游戏最深的弃绝,无论这是否是被动的。

在游戏的不死机制中,死亡总是以达成目标为中介,为此我们可能会故意死亡以获得继续下去的可能。在《象征交换与死亡》中,鲍德里亚提醒我们,这种设想作为“死后”(afterlife)后果的“非死亡”,无外乎把自己的生命交给了某一权力中介,而这就是我们沉迷游戏的根本所在:在某种统一的管制之下寻求受压迫者之间的比较优势。但正像伊格尔顿在《激进的牺牲》中提醒我们的那样,如果我们不放弃“死后”这样一个观念,我们就无法理解关于正义和善良的诸多概念。想象一个犹太人,当他拒绝了纳粹要他杀掉一个同胞的命令时,他知道这一行为不会产生任何补偿后果,同胞仍然会被杀害,而自己也是如此,为此他付出了比自己杀掉同胞更大的实际代价。但是伊格尔顿说,这不就是我们对于正义的慈悲的理解吗?尽管它就是如此地平庸,难以支撑什么正义的宣言。在每一个我们把自己的死亡把握在手的时刻,那些被我们不明确的抵抗意识与语焉不详的革命动机所促成的向死时刻,我们感受到了那些能够被我们终结的东西。而“我”是否付出了实际的死亡,在这样的时刻就显得并不重要了。

《水妖》对于抵抗运动的全面勾勒是惊人的,这种勾勒并不一定以历史文献综述为基础,它始终都在讨论的是:为什么今天的我们无法“死亡”?这并不是因为我们不再在意他人的生死,反而是我们把太多的真实都寄托在灾变和死亡上了。正如开篇提到的那些哲学家的例子,为什么我们一定把真实捆绑在那些破坏性和灾变性的事件之上,并以真实之名反过来辖制它们呢?在那些远离我们的世界角落里,不只有陨石的坠落与花瓶的破碎,也有破壳而出的小鸟与破土而出的枝丫。为什么这些意象不能承担绝对的真实呢?不,实际上没有任何东西能够承担这样的真实,也没有任何真实可以被作为事物存在意义的赌注。我们总是能在生与死的表象上看到它们反面的东西,一个事物的破败并不以后来发生的事情作为补偿,它们就直接促成了生生不息的世界。而《水妖》似乎是想让我们明白:抵抗运动是人类唯一能够体验“创造”这一概念的途径,人的自主性必须在由自己把握的创造和失败当中才能达成,将终结的权力攥在自己手中。人的意识不能像金融系统中的不良资产那样无限制地累积下去,同时又维持着华丽的表象,这正是现代性的诡计所在,是我们终究无法“死亡”的悲剧。

创痛仍在,待一切平息甚至被遗忘之时,仍然要去聆听《水妖》结尾的那句话:

“所有的债务必须偿还。”

《绿皮书》剧照

【相关图书】

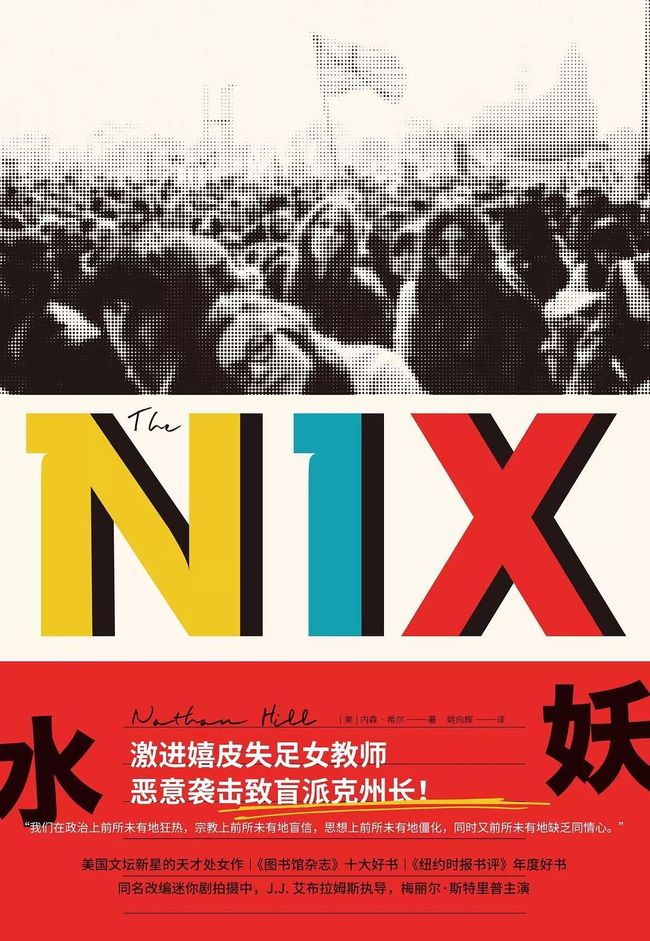

水妖

[美] 内森·希尔 著

点击书封,即可购买

失踪多年的母亲突然以犯罪嫌疑人的身份重新出现,灵思枯竭、沉迷网游的大学助教萨缪尔决定以母亲为原型写一部小说,以履行十年前签订的新书合约,他决心在公众面前塑造一个最卑劣的形象,以报复她在自己儿时的抛弃行为。但在寻访的过程中,他逐渐发现了一个完全不同于自己认知中的母亲,也开始反思婴儿潮一代的失败和被抛弃的理想主义。最终母子二人实现了和解,萨缪尔也完成了这本十个部分、七百余页的巨著。

从1968年的反越战游行到2011年的占领华尔街,从20世纪40年代的挪威小镇到2003年的伊拉克战场,从古老而神秘的家宅精灵到后隐私时代的广告文明,从童年阴影到中年危机,从亲子关系到政治闹剧,从精神疾病到经济衰退……万花筒般丰富多彩的元素都被巧妙而妥帖地整合为统一的叙事整体。同名改编迷你剧2019年上映,《星球大战》导演艾布拉姆斯执导,梅丽尔·斯特里普主演。

转载:请联系后台

商业合作或投稿:[email protected]