- 2022-04-04我们相互的陪伴儿

和佛陀去赏花

王冬冬,中原焦点团队讲师、心理咨询师,持续记录1577天(2022.4.4)多云农历三月初四,壬寅虎年癸卯月丁亥日,清明一候第1天。读书打卡第1368天:《何以中国》朗诵记录第1369天:诵读第197第1天,《玄古遺秘》、绕口令练习、诗歌朗诵带老妈和二姨来一趟临时起意的周边游。两姐妹开心的像孩子。春日正好,青春不再,是得多带她们游游逛逛,抓住稍纵即逝的岁月。考虑欠周,没喊上三姨小姨,那俩小姐妹不悦

- 探寻广州一比一衣服原单货源的10个渠道

金源皮具

探寻广州一比一衣服原单货源的10个渠道广州,这座繁华的南方大都市,不仅是中国的经济重镇,也是全球服装产业的重要枢纽。在这里,一比一衣服原单货源的寻找成为了许多服装商人和时尚爱好者的热门话题。本文将为您揭秘广州一比一衣服原单货源的10个渠道,助您在服装市场中抢占先机。重要提醒→购买联系方式在文章底部1.广州白云服装市场广州白云服装市场是广州乃至华南地区最大的服装批发市场之一。这里汇集了大量的服装厂家

- 21世纪商业评论简介

12131_63a7

21世纪商业评论杂志简介《21世纪商业评论》是由南方日报报业集团主办,21世纪报系出品的商业杂志,于2004年9月1日创刊,汇21世纪报系精英团队,聚商业领袖和意见领袖之力,面向企业真实焦虑,以深刻的商业洞察力和有效的商业方法,导引本土实践。主要版面包括:议程、封面故事、领导者、现场、价值、态度。依托《21世纪经济报道》的资源优势,汇聚中国工商精英,共同营造分享商业智慧和企业方法的话语平台,为他们

- 中国男篮首战大败,张镇麟21+5爆发,五人未获出场机会

体娱荒原

中国男篮在欧洲开始了首场热身赛,令人遗憾的是久疏战阵的中国队以64比82输给了克罗地亚。这场比赛中国队的中投命中率低至18%,三分球也只有25%,中远投的低效导致了得分低效以及比赛的失利。本场比赛有13人获得出场机会,其中五人枯坐替补席没有出场,包括备受信任的赵继伟和周琦,还有新人程帅澎、曾凡博,老将周鹏,可能是由于身体状态的原因没有出场,特别是周琦正在寻找比赛状态。虽然是一场大败,也有表现出色的

- 《跨界见真章》孙继海:曾经认为“教练”就是我的退役归宿

57106125cd9d

他是第一个在欧洲两大杯上进球的中国球员。2002年,他加入英超曼城队并效力了六个赛季;2015年,他成功入选英格兰足球名人堂,可以说算得上是“成功留洋”的中国球员;2016年,面临退役的他跨界投身互联网领域,成立公司“嗨球科技”;2017年,他暂时离开公司,成为U20国奥队的主教练。他就是前国脚、“嗨球科技”创始人——孙继海。在4月27日即将播出的《跨界见真章》第九期节目中,孙继海将作为第九期的采

- 8分钟50项大奖,中国动画上天了

Sir电影

2018,是中国人首次进行太空行走的十周年。十年前,神舟七号出征太空,让中国成了世上第三个实现太空出舱的国家。十年后,也有这么一个“中国人出征太空”的故事。它有机会让中国动画冲进奥斯卡——《冲破天际》onesmallstep这部不到八分钟的短片,是太崆动漫(TAIKOSTUDIOS)自去年成立以来的首个项目。描述了一个对太空无限着迷的中国小女孩褚璐娜,在父亲激励下经过一系列挫折终于成为宇航员的故事

- 广州复刻包包多少钱,3分钟科普攻略及经验

天坛众

广州这座繁华都市,不仅拥有深厚的文化底蕴,还是中国的经济、科技、教育和交通枢纽之一。同时,它也是众多知名品牌包包的发源地和销售中心。在这里,无论是时尚的年轻白领还是成功的商务人士,都能找到适合自己风格的包包。广州的包包市场涵盖了各种不同价位段的产品,满足了消费者多样化的需求。无论你想要一个几百人民币的时尚休闲包,还是一款几千的高端奢侈品包包,这里都可以满足你的购物欲望。所以说,如果你正在寻找一款新

- 阿兔语录

一抹繁华123

一只喋喋不休的阿兔一抹云烟,远去了多少的回忆,一朵花瓣飘落了多少往事。经年是半卷烟尘,一路行走一路轻拾,月是思念,斑斓了落花的影,一弯新月,几点相思,落花流水,轻绵了相思的意,风是回忆,匆匆了过往,来不及的曾经,似水的光阴,作旧了岁月的灯盏,一曲新词老去了时光。

- 对话访谈 | 盘古信息×锐明科技:中国企业高质量出海“走进去”和“走上去”

2025年4月28日上午,锐明技术越南第二工厂落成仪式在越南北宁圆满落幕。盘古信息与锐明团队齐聚越南,共同见证这一重要时刻。这期采访是我们首次来到海外,走进了美丽的越南,与锐明技术的COO刘垒展开了一场关于中国企业出海的深度对话。锐明技术作为一家全球化公司,在出海的道路上步伐坚定且成果显著,其经验对于众多想要“走出去”的中国企业来说,具有重要的借鉴意义。本期将采访内容总结为:破局、升维、突围一、破

- 2023-02-14晨会纪要,敬祝情人节快乐

醉爱琳儿

A股2月14日晨会纪要,敬祝情人节快乐阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让人生绽放光彩。朋友们早上好!2月14日星期二,情人节快乐!美股三大指数集体收涨,道指涨1.11%,纳指涨1.48%,标普500指数涨1.15%,热门科技股多数上涨;热门中概股普涨,纳斯达克中国金龙指数涨2.60%。百度。腾讯音乐、知乎涨超5%等。昨天大盘最后一小时放量上涨,外围股市普遍上涨,消息面偏向平静。今

- 从党章中读懂全心全意为人民服务

禾洞组工_

不以规矩不成方圆。党章是党的根本大法,也是组织工作的宝典。新时代的党员干部,要时刻牢记习近平总书记的话:“党章是全体党员干部言行的总规矩和总遵循。”时代启华章,日月开新元。党员干部要从党章(修正案)中读懂“为民服务”的深意,那就是不断增强使命感和责任感,在全心全意为人民服务中,谱写新时代发展华章。时刻铭记党的宗旨。水可载舟,亦可覆舟。全心全意为人民服务不是一句客套话,也不是嘴上说说而已。中国共产党

- Python基础(字符串的切片与断言)

日暮凡尘

python开发语言pycharm

'''1.输入一个字符串,判断是否只包含英文字母(大写或小写)。输出True或False。2.输入一个字符串,统计里面数字字符(0-9)的数量。3.输入两个字符串,第一个是主串,第二个是要查找的字符,判断字符是否在主串中。4.输入一个字符串,将所有数字字符转换成整数后求和。5.统计字符串中空格的数量6.输入字符串和数字n,判断字符串是否只包含数字且长度等于n。7.验证用户输入的手机号格式(中国手机

- 屈原是谁?为何在大多数国人心中,后世没有诗人比得上屈原?

颜小二述哲文

屈原是我国最早的浪漫主义诗人,也是千年来华夏儿女心中“爱国主义精神”的化身。屈原以《离骚》让中国诗歌从集体转为个体,他在《九章》等诗歌中倾注的浪漫主义情怀,让他成为文学史上第一位留名的爱国诗人。那么,为何在大多数人心中,后世没有诗人比得上屈原?究其原因,颜小二认为,一方面是因为屈原在诗歌上的造诣;一方面是因为“他本人的事迹”对今人的意义,这种意义具体表现为一种精神传承:屈原于汨罗江以身殉道的义无反

- 掘金海外二手市场:跨境卖家如何用多账号在Depop突围

爱跨境的小贸米

跨境知识点大数据二手市场

随着环保意识觉醒和Z世代消费趋势的转变,海外二手电商平台如Depop正快速崛起。这个以“潮流+二手”为标签的社交电商平台,吸引了大批追求独特风格的年轻买家。对于中国跨境卖家来说,Depop不仅是一个出口二手或尾货的绝佳渠道,更是切入欧美年轻人市场的窗口。然而,Depop对于违规操作的风控机制日益严格,多账号操作若处理不当,轻则账号被限流,重则直接封号。于是,“多账号矩阵式运营”成为越来越多卖家的突

- 在新征程上大力推进中国式现代化

等_80c9

日前,学习贯彻党的二十大精神研讨班7日上午在中央党校开班。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在开班式上发表重要讲话强调,概括提出并深入阐述中国式现代化理论,是党的二十大的一个重大理论创新,是科学社会主义的最新重大成果。中国式现代化是我们党领导全国各族人民在长期探索和实践中历经千辛万苦、付出巨大代价取得的重大成果,我们必须倍加珍惜、始终坚持、不断拓展和深化。中国共产党一经诞生,就把为中国人

- 寻路中国~工厂~25

Carreybook

作者再本节继续讲述自己在丽水工业区参观各种工厂的所见所闻,何伟中文水平很6,蓑衣也容易和当地老板和工人聊上天,很多细节方面的记录,堪称一绝,比如为什么工厂老板不喜欢四川人和江西人进场工作,还有就是通过寻味工人的业余爱好判断他们是否勤劳,另外何伟还亲身参与了一把建筑工地的爆破和电钻,对那个年代的建筑工人有了深层的了解,基建狂魔之下,建筑行业还是非常景气的。浙江某工厂大门我刚到丽水进行考察的时候,他们

- 2023-10-09

英雄用武

三大球是老大难了,已经成为中国体育的“三座大山”了杭州亚运会的美中不足:三大球成了“三座大山”杭州亚运会闭幕了。中国体育代表团本届获得了201金111银71铜共383枚奖牌,中国体育代表团在本届亚运会上3次打破世界纪录、18次打破亚洲纪录、74次打破亚运纪录,取得亚运会参赛历史最好成绩。对此,中国体育代表团副团长周进强在采访中表示:“整体表现出色,好于预期,巩固和强化了中国竞技体育在亚洲的整体优势

- 如何培养孩子的语言能力?

博苑云飞

博苑的老师们:你们好!我是蒙二班孙诗函的妈妈,函函今年三岁八个月了,今年刚上小班,函函在幼儿园整体表现还可以,是一个听话,乖巧,斯文的男孩,唯有一点,语言量太少,初为人母,不知道该怎么引导孩子张口说话,找不到孩子兴趣点,在家不知道如何和孩子互动,希望得到老师的意见和指导,谢谢!韩景辉、云飞:正巧在过年期间回复这封信,意义很特别——年是中国人团圆的日子,一大家子人聚在一起热热闹闹,爸爸妈妈们陪老人唠

- 农夫山泉下注挂耳咖啡,即将上市的农夫能凭一杯咖啡推动上市吗?

慕容随风

在中国的消费市场上,有一家公司大家可谓是无人不知无人不晓,这就是大名鼎鼎的“农夫山泉”,那句”农夫山泉有点甜“的广告语早就深入人心了,除了那句以外还有“我们不生产水,我们就是大自然的搬运工”也是大多数人所熟知的一句,不过当前的农夫山泉似乎不再满足于只搬运水了,他们开始全面布局咖啡市场了。一、不满足于只搬运水的农夫山泉证监会官网披露,农夫山泉股份有限公司(下称“农夫山泉”)境外IPO审批已于3月17

- 黄仁勋链博会演讲实录:脱掉皮衣,穿上唐装,中文开场

黄仁勋一度尝试用中文开场,他说,“我在美国长大,学到了很多汉语。”他表示,像DeepSeek、阿里巴巴、MiniMax、百度,他们开发的产品都是世界级的,推动了全球人工智能的发展。中国的开源AI是全球进步的催化剂,以至于全世界各个行业都有机会加入到AI革命当中。7月16日,黄仁勋身着唐装出席了第三届链博会,在此之前,他身着标志性皮衣出席多个场合活动。在此之前,英伟达官宣获得H20芯片对华的出口许可

- 何旖莎携联盛新能源摘得CFS2025双奖,以新质生产力引领能源变革

联盛新能源

联盛新能源何旖莎CFS2025CFS2025双奖

2025年7月16日,在上海盛大开幕的CFS2025第十四届财经峰会暨新质生产力企业家大会上,联盛新能源集团凭借卓越的创新实力与行业影响力,一举摘得两项重量级奖项!集团董事长何旖莎获评“2025(行业)影响力人物”,其标杆项目“河南郑州嵩基集团45MW/133MWh用户侧储能电站”则摘得“2025杰出创新解决方案奖”。双奖同辉,彰显了联盛新能源在推动能源新质生产力发展中的领军地位。作为中国经济领域

- 2022-6-29晨间日记

645e2ce505ed

今天是什么日子:今天是6月29日起床:5点50分就寝:22点天气:雨心情:好纪念日:叫我起床的不是闹钟是梦想年度目标及关键点:在头条突破千粉。本月重要成果:今日三只青蛙/番茄钟成功日志-记录三五件有收获的事务一、每天写一篇日记。二、听书学习,了解中国文化历史背景。三、运动锻炼。财务检视人际的投入曾子曰:“吾日三省吾身,为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”能够以曾子的为人处事方式为座右铭,

- 品读神话史诗电影《封神第一部:朝歌风云》经典台词

6d1be99c13c3

中国首部国民神话史诗电影《封神三部曲》的第一部《封神第一部》近期亮相。该片展现了众多封神故事中经典的人物和标志性情节,勾起了无数观众对于《封神》的记忆。《封神第一部》作为《封神三部曲》的序幕,讲述了商王殷寿与狐妖妲己的勾结与暴虐行径,引发了天谴。昆仑仙人姜子牙带着“封神榜”离开山寻找天下共主以拯救众生。西伯侯之子姬发逐渐发现殷寿的真面目,于是远离朝歌。在电影中,封神榜被赋予了全新的设定,当天下陷入

- 2025年服务器技术全景解析:量子计算、液冷革命与未来生态构建

国际云1688

腾讯云国际量子计算腾讯云服务器云计算架构运维

2025年服务器技术全景解析:量子计算、液冷革命与未来生态构建一、量子计算:从实验室到产业化的跨越1.中国量子计算产业化突破•本源量子“悟空”超导计算机:搭载72位自主超导量子芯片“悟空芯”,支持198个量子比特并行计算,已为全球139个国家完成超32万个计算任务。在金融领域,其投资组合优化应用使资源消耗较经典计算机降低50%,黑石集团等机构已将其用于高频交易策略优化;在生物医药领域,量子混合神经

- 实训任务一:我与新媒体

佐智雄

一、自我介绍大家好哦,我是来自湖南商业技师学院的刘某某是一名中职的学生,我喜欢听音乐、画插画,无聊时也会打打游戏,我比较社恐,性格比较内向我对新媒体的认知是通过快手,抖音等网络平台传递信息,新媒体传播速度快,广泛,便捷。而传统媒体指的是报纸、广播、电视等。“新媒体是以数字技术为基础,以网络为载体进行信息传播的媒介”中国的新媒体起源于1994年第一家曙光论坛的创立,兴起于2012年新浪微博的用户爆发

- 拼多多优惠券无门槛领取?拼多多上怎么领取无门槛优惠券?

古楼

拼多多作为中国知名的社交电商平台,一直致力于为消费者提供实惠的购物体验。其中,无门槛优惠券更是深受广大用户喜爱的福利之一。那么,在拼多多上我们该如何领取这些无门槛优惠券呢?本文将为你详细解析。方法一:通过官方活动页面领取拼多多会定期举办各类促销活动,如年中大促、双十一等。在这些活动期间,用户只需访问活动页面,点击领取按钮,即可将优惠券添加到自己的账号中。这种方式操作简单,而且优惠力度较大,非常适合

- 俄罗斯男子甘愿当世界首例活人“换头”手术的志愿者,结果如何

三晋风云客

随着科技的进步,人类对各个领域的探索从未停止,医学界亦是。医学家们一直在研究“换头”手术,顾名思义,就是将一个人的头颅移植到另一人的身上去。由于该手术反人类,太过残酷,故被医学界列为禁区。如果这项手术成功,或许会造福人类。因此,医学专家们不断在摸索、尝试“换头”。2016年1月21日,中国科学家为猴子换头成功。哈尔滨医科大学的任晓平成功把猴子的头部与新身体连接血液供应。可惜的是,他没能把两者的脊髓

- 新月头天的市场行情:养老、消费与科技、大集、短线尝试

聚枭

整理于2022.12.1周四天气阴雨今天很冷,室外突降至8度【周四资讯】大盘全天冲高回落,创业板指领涨。盘面上,消费股全线走强,乳业股领涨,熊猫乳品、燕塘乳业、妙可蓝多等近10股涨停,白酒股早盘冲高,中锐股份、口子窖涨停,舍得酒业涨超7%。信创概念股午后反弹,中国软件、吉大正元、英飞拓等涨停。地产股尾盘异动,中国武夷、中交地产均走出6连板。整体上市场热点全天快速轮动,但大多数冲高回落。下跌方面,医

- 潘卫英 焦点解决网络初级19期 坚持分享第20天 2019.11.28

紫印

走进心理学(三)在中国,绝大多数人对心理学的认识和了解非常有限,由于弗洛伊德的精神分析学派,在心理学有着非常重要的地位,在讨论心理学和心理学对象的时候,都会提到精神分析,弗洛伊德本人是一名医生,他研究发现精神病人是由于理智与无意识的矛盾激化,造成了神经症和精神分裂。由于在西方社会,精神分析理论相对于心理学其他学派更普及,传播的比较广泛,因此在中国,大部分人认为心理学、心理咨询就是和精神病有关,寻求

- 浅深浅情

丹青寒梅

不期而遇心怦然,如初见你的眸瞩洁净、明澈又深邃那年的时分秒素饭淡菜,有你在的辰光,怎会少了深情?身前你柔美暖馨浅深浅情喜欢是真,回头真否?阳依然不停地追月平淡的一句好久不见再见!

- HttpClient 4.3与4.3版本以下版本比较

spjich

javahttpclient

网上利用java发送http请求的代码很多,一搜一大把,有的利用的是java.net.*下的HttpURLConnection,有的用httpclient,而且发送的代码也分门别类。今天我们主要来说的是利用httpclient发送请求。

httpclient又可分为

httpclient3.x

httpclient4.x到httpclient4.3以下

httpclient4.3

- Essential Studio Enterprise Edition 2015 v1新功能体验

Axiba

.net

概述:Essential Studio已全线升级至2015 v1版本了!新版本为JavaScript和ASP.NET MVC添加了新的文件资源管理器控件,还有其他一些控件功能升级,精彩不容错过,让我们一起来看看吧!

syncfusion公司是世界领先的Windows开发组件提供商,该公司正式对外发布Essential Studio Enterprise Edition 2015 v1版本。新版本

- [宇宙与天文]微波背景辐射值与地球温度

comsci

背景

宇宙这个庞大,无边无际的空间是否存在某种确定的,变化的温度呢?

如果宇宙微波背景辐射值是表示宇宙空间温度的参数之一,那么测量这些数值,并观测周围的恒星能量输出值,我们是否获得地球的长期气候变化的情况呢?

&nbs

- lvs-server

男人50

server

#!/bin/bash

#

# LVS script for VS/DR

#

#./etc/rc.d/init.d/functions

#

VIP=10.10.6.252

RIP1=10.10.6.101

RIP2=10.10.6.13

PORT=80

case $1 in

start)

/sbin/ifconfig eth2:0 $VIP broadca

- java的WebCollector爬虫框架

oloz

爬虫

WebCollector主页:

https://github.com/CrawlScript/WebCollector

下载:webcollector-版本号-bin.zip将解压后文件夹中的所有jar包添加到工程既可。

接下来看demo

package org.spider.myspider;

import cn.edu.hfut.dmic.webcollector.cra

- jQuery append 与 after 的区别

小猪猪08

1、after函数

定义和用法:

after() 方法在被选元素后插入指定的内容。

语法:

$(selector).after(content)

实例:

<html>

<head>

<script type="text/javascript" src="/jquery/jquery.js"></scr

- mysql知识充电

香水浓

mysql

索引

索引是在存储引擎中实现的,因此每种存储引擎的索引都不一定完全相同,并且每种存储引擎也不一定支持所有索引类型。

根据存储引擎定义每个表的最大索引数和最大索引长度。所有存储引擎支持每个表至少16个索引,总索引长度至少为256字节。

大多数存储引擎有更高的限制。MYSQL中索引的存储类型有两种:BTREE和HASH,具体和表的存储引擎相关;

MYISAM和InnoDB存储引擎

- 我的架构经验系列文章索引

agevs

架构

下面是一些个人架构上的总结,本来想只在公司内部进行共享的,因此内容写的口语化一点,也没什么图示,所有内容没有查任何资料是脑子里面的东西吐出来的因此可能会不准确不全,希望抛砖引玉,大家互相讨论。

要注意,我这些文章是一个总体的架构经验不针对具体的语言和平台,因此也不一定是适用所有的语言和平台的。

(内容是前几天写的,现附上索引)

前端架构 http://www.

- Android so lib库远程http下载和动态注册

aijuans

andorid

一、背景

在开发Android应用程序的实现,有时候需要引入第三方so lib库,但第三方so库比较大,例如开源第三方播放组件ffmpeg库, 如果直接打包的apk包里面, 整个应用程序会大很多.经过查阅资料和实验,发现通过远程下载so文件,然后再动态注册so文件时可行的。主要需要解决下载so文件存放位置以及文件读写权限问题。

二、主要

- linux中svn配置出错 conf/svnserve.conf:12: Option expected 解决方法

baalwolf

option

在客户端访问subversion版本库时出现这个错误:

svnserve.conf:12: Option expected

为什么会出现这个错误呢,就是因为subversion读取配置文件svnserve.conf时,无法识别有前置空格的配置文件,如### This file controls the configuration of the svnserve daemon, if you##

- MongoDB的连接池和连接管理

BigCat2013

mongodb

在关系型数据库中,我们总是需要关闭使用的数据库连接,不然大量的创建连接会导致资源的浪费甚至于数据库宕机。这篇文章主要想解释一下mongoDB的连接池以及连接管理机制,如果正对此有疑惑的朋友可以看一下。

通常我们习惯于new 一个connection并且通常在finally语句中调用connection的close()方法将其关闭。正巧,mongoDB中当我们new一个Mongo的时候,会发现它也

- AngularJS使用Socket.IO

bijian1013

JavaScriptAngularJSSocket.IO

目前,web应用普遍被要求是实时web应用,即服务端的数据更新之后,应用能立即更新。以前使用的技术(例如polling)存在一些局限性,而且有时我们需要在客户端打开一个socket,然后进行通信。

Socket.IO(http://socket.io/)是一个非常优秀的库,它可以帮你实

- [Maven学习笔记四]Maven依赖特性

bit1129

maven

三个模块

为了说明问题,以用户登陆小web应用为例。通常一个web应用分为三个模块,模型和数据持久化层user-core, 业务逻辑层user-service以及web展现层user-web,

user-service依赖于user-core

user-web依赖于user-core和user-service

依赖作用范围

Maven的dependency定义

- 【Akka一】Akka入门

bit1129

akka

什么是Akka

Message-Driven Runtime is the Foundation to Reactive Applications

In Akka, your business logic is driven through message-based communication patterns that are independent of physical locatio

- zabbix_api之perl语言写法

ronin47

zabbix_api之perl

zabbix_api网上比较多的写法是python或curl。上次我用java--http://bossr.iteye.com/blog/2195679,这次用perl。for example: #!/usr/bin/perl

use 5.010 ;

use strict ;

use warnings ;

use JSON :: RPC :: Client ;

use

- 比优衣库跟牛掰的视频流出了,兄弟连Linux运维工程师课堂实录,更加刺激,更加实在!

brotherlamp

linux运维工程师linux运维工程师教程linux运维工程师视频linux运维工程师资料linux运维工程师自学

比优衣库跟牛掰的视频流出了,兄弟连Linux运维工程师课堂实录,更加刺激,更加实在!

-----------------------------------------------------

兄弟连Linux运维工程师课堂实录-计算机基础-1-课程体系介绍1

链接:http://pan.baidu.com/s/1i3GQtGL 密码:bl65

兄弟连Lin

- bitmap求哈密顿距离-给定N(1<=N<=100000)个五维的点A(x1,x2,x3,x4,x5),求两个点X(x1,x2,x3,x4,x5)和Y(

bylijinnan

java

import java.util.Random;

/**

* 题目:

* 给定N(1<=N<=100000)个五维的点A(x1,x2,x3,x4,x5),求两个点X(x1,x2,x3,x4,x5)和Y(y1,y2,y3,y4,y5),

* 使得他们的哈密顿距离(d=|x1-y1| + |x2-y2| + |x3-y3| + |x4-y4| + |x5-y5|)最大

- map的三种遍历方法

chicony

map

package com.test;

import java.util.Collection;

import java.util.HashMap;

import java.util.Iterator;

import java.util.Map;

import java.util.Set;

public class TestMap {

public static v

- Linux安装mysql的一些坑

chenchao051

linux

1、mysql不建议在root用户下运行

2、出现服务启动不了,111错误,注意要用chown来赋予权限, 我在root用户下装的mysql,我就把usr/share/mysql/mysql.server复制到/etc/init.d/mysqld, (同时把my-huge.cnf复制/etc/my.cnf)

chown -R cc /etc/init.d/mysql

- Sublime Text 3 配置

daizj

配置Sublime Text

Sublime Text 3 配置解释(默认){// 设置主题文件“color_scheme”: “Packages/Color Scheme – Default/Monokai.tmTheme”,// 设置字体和大小“font_face”: “Consolas”,“font_size”: 12,// 字体选项:no_bold不显示粗体字,no_italic不显示斜体字,no_antialias和

- MySQL server has gone away 问题的解决方法

dcj3sjt126com

SQL Server

MySQL server has gone away 问题解决方法,需要的朋友可以参考下。

应用程序(比如PHP)长时间的执行批量的MYSQL语句。执行一个SQL,但SQL语句过大或者语句中含有BLOB或者longblob字段。比如,图片数据的处理。都容易引起MySQL server has gone away。 今天遇到类似的情景,MySQL只是冷冷的说:MySQL server h

- javascript/dom:固定居中效果

dcj3sjt126com

JavaScript

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml&

- 使用 Spring 2.5 注释驱动的 IoC 功能

e200702084

springbean配置管理IOCOffice

使用 Spring 2.5 注释驱动的 IoC 功能

developerWorks

文档选项

将打印机的版面设置成横向打印模式

打印本页

将此页作为电子邮件发送

将此页作为电子邮件发送

级别: 初级

陈 雄华 (

[email protected]), 技术总监, 宝宝淘网络科技有限公司

2008 年 2 月 28 日

&nb

- MongoDB常用操作命令

geeksun

mongodb

1. 基本操作

db.AddUser(username,password) 添加用户

db.auth(usrename,password) 设置数据库连接验证

db.cloneDataBase(fromhost)

- php写守护进程(Daemon)

hongtoushizi

PHP

转载自: http://blog.csdn.net/tengzhaorong/article/details/9764655

守护进程(Daemon)是运行在后台的一种特殊进程。它独立于控制终端并且周期性地执行某种任务或等待处理某些发生的事件。守护进程是一种很有用的进程。php也可以实现守护进程的功能。

1、基本概念

&nbs

- spring整合mybatis,关于注入Dao对象出错问题

jonsvien

DAOspringbeanmybatisprototype

今天在公司测试功能时发现一问题:

先进行代码说明:

1,controller配置了Scope="prototype"(表明每一次请求都是原子型)

@resource/@autowired service对象都可以(两种注解都可以)。

2,service 配置了Scope="prototype"(表明每一次请求都是原子型)

- 对象关系行为模式之标识映射

home198979

PHP架构企业应用对象关系标识映射

HELLO!架构

一、概念

identity Map:通过在映射中保存每个已经加载的对象,确保每个对象只加载一次,当要访问对象的时候,通过映射来查找它们。其实在数据源架构模式之数据映射器代码中有提及到标识映射,Mapper类的getFromMap方法就是实现标识映射的实现。

二、为什么要使用标识映射?

在数据源架构模式之数据映射器中

//c

- Linux下hosts文件详解

pda158

linux

1、主机名: 无论在局域网还是INTERNET上,每台主机都有一个IP地址,是为了区分此台主机和彼台主机,也就是说IP地址就是主机的门牌号。 公网:IP地址不方便记忆,所以又有了域名。域名只是在公网(INtERNET)中存在,每个域名都对应一个IP地址,但一个IP地址可有对应多个域名。 局域网:每台机器都有一个主机名,用于主机与主机之间的便于区分,就可以为每台机器设置主机

- nginx配置文件粗解

spjich

javanginx

#运行用户#user nobody;#启动进程,通常设置成和cpu的数量相等worker_processes 2;#全局错误日志及PID文件#error_log logs/error.log;#error_log logs/error.log notice;#error_log logs/error.log inf

- 数学函数

w54653520

java

public

class

S {

// 传入两个整数,进行比较,返回两个数中的最大值的方法。

public

int

get(

int

num1,

int

nu

▲

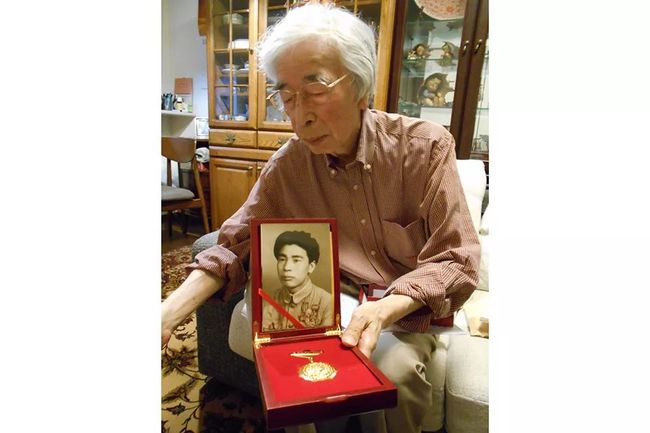

砂原惠展示他的反法西斯战争胜利70周年纪念章。(高晓彦/图)

▲

砂原惠展示他的反法西斯战争胜利70周年纪念章。(高晓彦/图)