都贵玛:草原母亲,大爱无疆 | 功勋

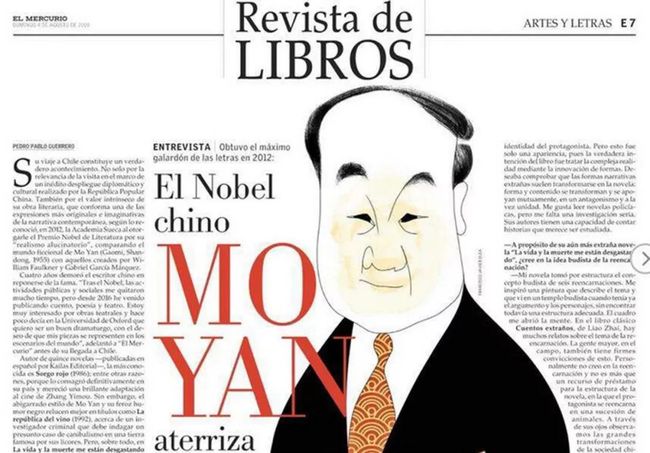

今年的诺贝尔文学奖马上又要颁奖了,

7年前的10月11日,

山东高密人莫言获得诺贝尔文学奖,

是这一奖项第108位获奖者,

也是迄今为止唯一的中国人。

颁奖词说“在莫言的作品中,

世界文学发出的怒吼淹没了很多同时代人的声音”。

左起:巩俐、莫言、姜文、张艺谋

其实早在上个世纪八十年代,

莫言就已经名扬中国,

他的小说《红高粱》被张艺谋改编为同名电影,

1988年在西柏林电影节上获得金熊奖,

《人民日报》用整整一个专版进行了报道,

他从此变成了一个职业小说家,

发明了“高密东北乡”这个文学王国,

在其中肆意开垦、建造:

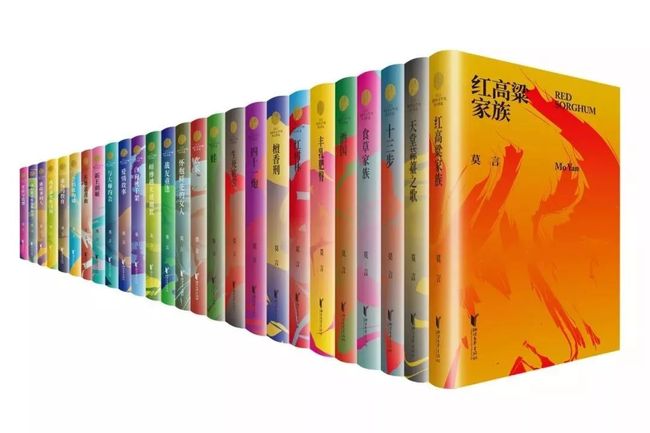

《丰乳肥臀》《檀香刑》《生死疲劳》《蛙》……

获得诺奖前,他已完成11部长篇小说,

加上其他体裁的作品,总计900万字,

遍拿国内、国际的文学大奖,

当选为中国作家协会副主席。早期稚嫩的模仿之作也尽数收入。

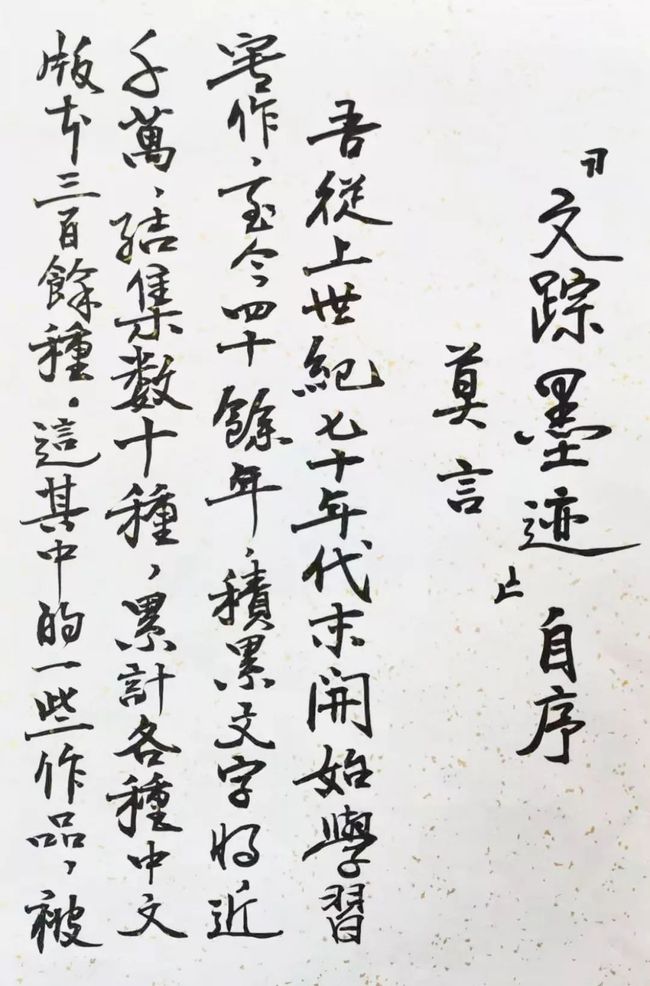

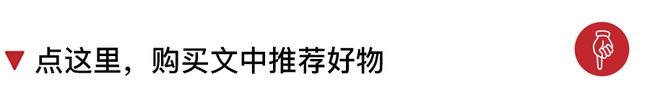

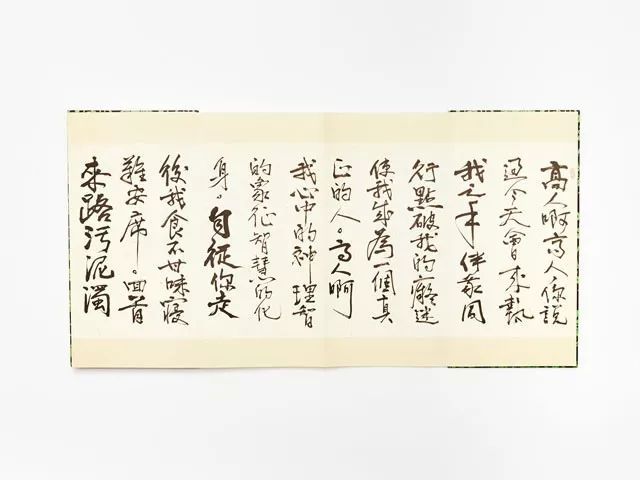

随套装附的收藏证书、手账和莫言书法《高人颂》

收藏证书一证一码,上有莫言的亲笔签名

我们面对面采访了莫言。

“有一个词叫不讳少作,

我相信读者能从这套文集里看到一个作家的成长历程。

要说我对人类精神有什么贡献,

那就是打破了作家的神秘感。”自述莫言 编辑石鸣

莫言天生就是一个讲故事的人。看起来很木讷,家人说他平常不大说话,一个星期都听不到几句话,但是任何故事张口就来。

“包括很多散文里的情节,也都是虚构的。”莫言的女婿告诉我,他最喜欢的一篇莫言的作品是短篇小说《夜渔》,讲“我”跟着九叔去捉螃蟹,却不知不觉进入了幻境,碰见了一个神仙一样的女人。”大家读完了都问,是真的碰见那个人了吗?莫言说,哪有,都是瞎编的。”

因为小说的魔幻色彩,他一出道,就被评为“中国的马尔克斯”。阿城在《闲话闲说》里感叹莫言是讲鬼故事的天才,“格调情怀是唐以前的,语言却是现在的”。

阿城听莫言讲过一个故事:有一次深夜回乡,他经过一片芦苇荡,一下水,水里就冒出一些红孩子叫道:“吵死了,吵死了!”于是莫言只好退回岸上蹲了一夜,等到日出之后才涉水回家。

“这是我自小以来听到的最好的一个鬼故事,因此高兴了很久,好像将童年的恐怖洗净,重为天真。”阿城说。

事实上,童真只是莫言作品的一个侧面。他更常被贴上的标签是“残酷”。

《红高粱》里写罗汉大叔被日本士兵剥皮。《檀香刑》里他写了好几种刑法,阎王闩,凌迟,到最后是莫言自创的“檀香刑”。描写细致入微丝丝入扣,莫言说他的想象力有限,”凌迟500刀,我只写了50刀”,已经吓得很多人不敢看,潘石屹说这是他读过的最残忍的书。莫言却说,说我写得残酷的人,没看到我写得柔情似水的地方。

他的作品有一种辛辣的讽刺和强烈的幽默感。法国翻译家杜特莱教授和夫人翻译过很多中国作家的作品,苏童,余华,莫言等。他说翻译余华的作品时老想哭,翻译莫言的作品时则忍不住老想笑。

莫言是农村出身。11岁辍学,在荒地里放牛放羊,和大自然长时间的相处培养了他的想象力。

后来他在家乡的棉花加工厂当工人,那个时候高考还未恢复,为了离开农村,改变命运,他努力三年之后终于在1976年成功参军入伍。

靠写小说,他当了7年兵之后终获提干。1984年,将满30岁时,他考上了解放军艺术学院,发表《透明的红萝卜》,真正地走上了文学创作的道路,变成了一个专业作家。

但他一直自认为是一个“有几分血性的农民”,“家里人也都是农民,农村的任何一个事情都会影响到我的生活。”

他一生追求写两个主题:一个是土地,一个是人。余华说,莫言的文学之路,就是一条反精英的道路。

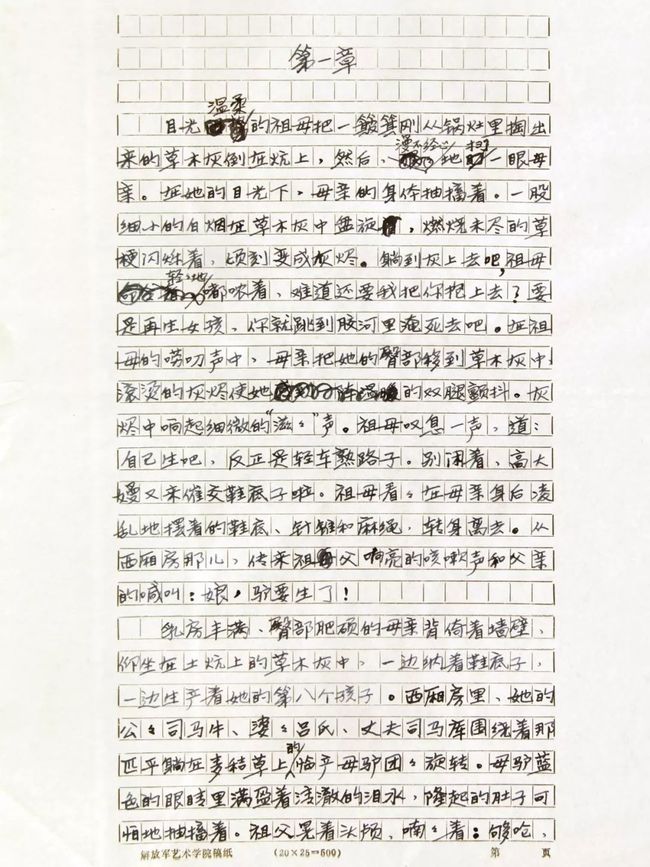

直到现在,他仍旧每年回高密住一段时间。他的小说基本都是手写,他写作速度奇快,一天能写一万字,稿纸却相当整齐、少修改。

他的语言密度特别高,著名出版人、经手发表《红高粱》的朱伟说他的小说“意象在文本中快速繁衍”,“就像是热带雨林,走进去横七竖八,到处都是乱七八糟的灌木丛生,弥漫着潮湿的、闷热的气息”。

中篇《爆炸》,父亲抬手打了“我”一耳光,这一耳光写了三页纸、1500字。

他真正用于写作的时间并不多,按他自己的说法,从1981年开始发表作品到2012年获诺贝尔奖,31年里也就写了3年,写出了900万字。

2017年,获诺贝尔奖5年之后,莫言重新在文学刊物和公开场合露面。我们见到他时,他和照片上没什么两样,除了头顶的头发似乎又少了两根。

他的生活极其简单,几乎没有业余爱好。北京师范大学给他留了一间办公室,每天早晨起床以后他就来到办公室,喝茶、看书,中午回家吃饭,午睡之后,下午再进办公室,晚上回家看看电视。平淡得如同上班的白领,代步工具就是一辆破旧的二八式黑色自行车。

偶尔与朋友小聚,便会小酌几杯。他胃不好,很长时间都不能喝酒。2015年他戒了烟,之后就开始喝点酒,“刺激写作灵感”,“当然是白酒,好酒”。

以下为莫言的自述:

我的故乡是山东高密,按说高密人写的小说,高密人应该有很高的阅读热情,但事实上高密的农民读过我小说的人非常少,包括我们村子里的那些人也都没读过。

以前,我每次回乡他们都问我:“你在哪个报社做记者?”我说:“我在解放军报。”他们认为记者就是最厉害的人,是权力无边的人。

后来我离开部队的时候,为什么选择了去《检察日报》做记者,也是受家乡父老乡亲这种潜意识的影响——我回去可以堂而皇之地告诉他们我是《检察日报》记者。

他们说:“哎呀,这个孩子终于出息了。”更老的会问我:“你现在是什么级别了?”我说跟我们县长差不多大了。“这官做得不小了。”所以说一个作家,在我的故乡农民心目当中是没有什么地位的。

我最早的小说都来自真人真事。《红高粱家族》里有一个王文义,这个人物实际上是以我的一个邻居为模特的。我不但用了他的事迹,而且使用了他的真实姓名。本来我想等写完后就改一个名字,但是等我写完之后,改成无论什么名字都感到不合适。

后来,电影在我们村子里放映了,小说也在村子里流传。王文义看到我在小说里把他写死了,很是愤怒,拄着一根棍子到我家找我父亲,说我还活得好好的,你家三儿子就把我给写死了。我对你们家不错,咱们是几辈子的邻居了,怎么能这样子糟蹋人呢?

我父亲说,他小说中第一句话就是“我父亲是个土匪种”,难道我是个土匪种吗?这是小说。王大叔说,你们家的事我不管,但我还活着,把我写死我不高兴。

我探家时买了两瓶酒去看望他,也有个道歉的意思在里面。我说大叔,我是把您往好里写,把您塑造成了一个大英雄。他说:什么大英雄?有听到枪声就捂着耳朵大喊“司令司令我的头没有了”的大英雄吗?

我说后来您不是很英勇地牺牲了吗?大叔很宽容地说:反正人已经被你写死了,咱爷们儿也就不计较了,这样吧,你再去给我买两瓶酒吧,听说你用这篇小说挣了不少钱?

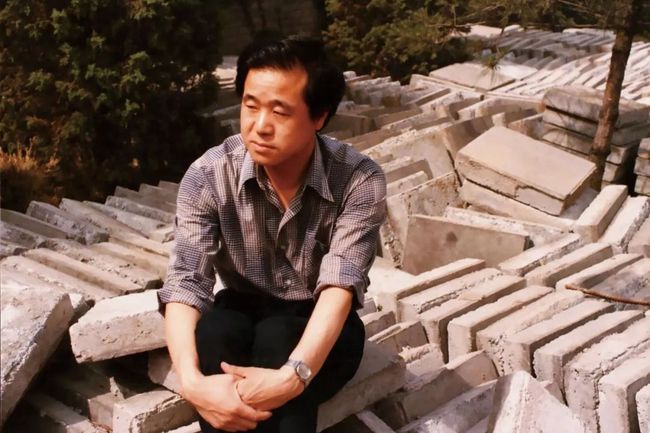

1987年,在建筑工地

我的创作动机曾经非常低俗

我曾经请一对夫妻吃饭,结果那个丈夫不吃水饺,那个妻子不吃羊肉,我们家却包了羊肉水饺。我感到很抱歉,我认为羊肉水饺是世界上最好吃的东西,怎么还会有人不吃?

我创作最原始的动力就是对于美食的渴望。我五六岁时,是20世纪60年代初期,那正是中国最艰难的时期。我们像小狗一样在村子里、田野里转来转去,寻觅可以吃的东西。

我们吃树上的叶子,树上的叶子吃光之后,我们就吃树的皮,树皮吃光后,我们就啃树干。那时候我们村的树是地球上最倒霉的树。那时候我们都练出了一口锋利的牙齿,世界上大概没有我们咬不动的东西。

我在二十岁之前,一直处在半饥半饱的状态。仅仅饥饿的体验,并不一定就能成为作家,但饥饿使我成为一个对生命的体验特别深刻的作家。

长期的饥饿使我知道,食物对于人是多么的重要。什么光荣、事业、理想、爱情,都是吃饱肚子之后才有的事情。因为吃我曾经丧失过自尊,因为吃我曾经被人像狗一样地凌辱。

当年(有钱)买房子的时候,也问过我:你想买什么?我想买几万斤大米,但是可惜,存不住。我现在经常做梦梦到又在跟别人抢夺食物。

即便现在,跟我太太一块去逛超市,一进超市,首先我不由自主地要跑到粮食这个地方,然后看到面前有各种各样的食物、粮食。大米、小米、黑豆、黄豆、绿豆、豇豆,大米又分什么泰国的大米、东北的大米、山东的大米。我会用双手攥着各种各样的粮食,然后放在鼻子边,闻到粮食的气味,心里真是感慨万千。

我早期的小说《红高粱家族》《天堂蒜薹之歌》《酒国》,这三本书看起来迥然有别,但最深层里的东西还是一样的,那就是一个被饿怕了的孩子对美好生活的向往。

随着我的肚子渐渐吃饱,我的文学也发生了一些变化。我渐渐地知道,人即便每天吃三次饺子,也还是有痛苦,而这种精神上的痛苦其程度并不亚于饥饿。表现这种精神上的痛苦同样是一个作家的神圣的职责。

但我在描写人的精神痛苦时,也总是忘不了饥饿带给人的肉体痛苦。我不知道这是我的优点还是我的缺点,但我知道这是我的宿命。

你不能不看《丰乳肥臀》

《丰乳肥臀》是我最沉重的作品。你可以不看我所有的作品,但你如果要了解我,应该看《丰乳肥臀》。

1994年1月29日,农历甲戌年腊月十八日,我母亲去世了。我想写一部书献给她,但不知道该从哪里动笔。

1994年春天的一个上午,我在北京积水潭地铁站的入口处,看到一个农村妇女,估计是河北一带的,在地铁通道的台阶上,抱了一对双胞胎,一边一个,叼着她的乳房在吃奶。妇女满面憔悴,孩子们却长得像铁蛋子一样。夕阳西下,照着这母子三人,给人一种很凄凉也很庄严的感受。

我站在地铁站的外边,久久地注视着她们,内心深受感动。我由此联想到我的母亲和我的童年。

我是我父母的最后一个孩子,因为是最后一个,母亲对我比较溺爱,允许我吃奶吃到五岁。

现在想起来,这件事残酷而无耻。但这种情况在当时的农村很普遍,因为生活艰难,没有现在这样的营养物品喂孩子,为了不把孩子饿死,母亲们就牺牲自己的健康,尽量地延长哺乳时间。

我对饥饿有切身的感受,但我母亲对饥饿的感受比我要深刻得多。我母亲上边有我的爷爷奶奶,下边有一群孩子。家里有点可以吃的东西,基本上到不了她的嘴里。

我记得有一次,母亲带着我到田野里去挖野菜,那时连好吃的野菜也很难找到。母亲把地上的野草拔起来往嘴里塞,她一边咀嚼一边流眼泪。绿色的汁液沿着她的嘴角往下流淌,我感到我的母亲就像一头饥饿的牛。

我在小说中写了母亲上官鲁氏偷粮食的奇特方式:她给生产队里拉磨,趁着干部不注意时,在下工前将粮食囫囵着吞进胃里,这样就逃过了下工时的搜身检查。回到家后,她跪在一个盛满清水的瓦盆前,用筷子探自己的喉咙催吐,把胃里还没有消化的粮食吐出来,然后洗净、捣碎,喂养自己的婆婆和孩子。

后来,形成了条件反射,只要一跪在瓦盆前,不用探喉,就可以把胃里的粮食吐出来。这件事听起来好像天方夜谭,但确是我母亲和我们村子里好几个女人的亲身经历。

我在没有动笔写这部小说之前,就决定了这个书名。出版社很害怕,希望我能改一个书名。后来为了能再版我也一度答应了出版社的要求,想把它改成《金童玉女》。但是这时我发现这个书名和这本书已经牢固地焊接在一块了,敲不下来,其他的名字都不对了。

我记得鲁迅先生写过一首打油诗叫做“世界有文学,少女多丰臀”。我用它作为书名,最初的用意在于歌颂母亲,或者也可以说是歌颂女性,歌颂生殖和抚养。

当然,我不讳言丰乳和肥臀所包含着的性意识。这个书名的另一面,就是我对社会的一种强烈的反讽。这种反讽性实际上大大地减弱了这个题目的性意味。

在旧社会里面所有的人都痛苦,但最痛苦的是女性,不被当人看待。

电影《红高粱》剧照

写小说等于过大年

我的很多小说都是在高密写出来的。当时在军艺读书的时候,我的同学就说,就怕莫言回高密,一回来肯定带回一重磅炸弹。

老家当时找不到一个有炉子的房间,春节就在我们家厢房里写。彻骨的寒冷,放在屋里的水缸里都结了厚厚的冰,我母亲起来做早饭,要先用镪锅铲子把冰敲开。

我穿着大衣、棉鞋,带着棉帽、手套写作,写着写着鼻涕水就流下来了,两耳生冻疮,流黄水,手上也是冻疮。好处就是在寒冷的环境里面,头脑特别清楚,感觉脑袋像一块透明的冰一样,你想写的字句就在冰块上面印着。

我所有的小说,凡是被大家认为好的和比较好的,都是一鼓作气写出来的,那些磨磨蹭蹭的产物,多半是不好的和不太好的。

最早的长篇小说《天堂蒜薹之歌》,躲到北三环当时部队的一个招待所里,一个月的时间就写完了。

《丰乳肥臀》,50多万字的小说,写了八十三天。

《生死疲劳》,46万字的初稿,就写了四十三天,平均一天写超过一万字,最高的时候一天写17000字。

中篇《欢乐》,九天写了将近七万字,而且是实打实的,没有分行的。写到兴奋状态了,觉得笔根本赶不上思维,一大堆好句子滚滚而来,自己控制不住。我弟弟说,在窗外能听到我腿哆嗦的声音和喘粗气的声音,我自己意识不到。

我至今没有养成每天写作的习惯,否则我想我写出来的可能也不仅仅九百万字,而是两千万字。

2009年5月,在北京家中我是一个卖力气的说书人

我最有自信的时候是我没写出成名作《透明的红萝卜》之前,当时很多小说走红,我觉得不好,觉得自己能写得跟你们不一样。

等到《透明的红萝卜》写出来了,我变得不自信了,我说这个行吗?徐怀中等老师看了,赞扬,这时有了点自信。

《红高粱》刚写出来也没有自信,当时同学之间互相看,有人说这个不行,我一下子信心扫地,坏了。再后来《红高粱》得到了很多赞誉,我也没有太多的自信,我不知道这种东西到底是真好还是假好。

此后每一次书出来,有说好的,有说坏的。不自信伴我一直到现在。《蛙》写出来以后再三犹豫,出版社的编辑对我抱的期望太高了,我怕他们失望。他们认为不错,我就有信心了,当然我也会想:他们是不是因为跟我的友谊,才不好意思说不好?

我从小特别迷恋的一种人就是讲故事的人。我喜欢说话,又具有极强模仿力、很好的记忆力,别人讲的快板书我听一遍就能背诵出来。

听了故事,我就忍不住想对别人说。我回家对我的父亲母亲讲,对我的哥哥姐姐讲。他们刚开始对我的这种讲述非常反感,觉得我在集市上听书是不务正业,但是很快他们会被我的这种讲述所吸引。

我母亲后来也对我网开一面,允许我去集上听人说书。回来以后,晚上面对很小的油灯,她做棉衣的时候,我在旁边讲我听到的故事。

当然有的时候我记不全了,我就开始编造,可能编得还不错,以至于我很小的时候也成了一个说书人。

我母亲在听完我的故事后,有时会忧心忡忡地,像是对我说,又像是自言自语:“儿啊,你长大后会成为一个什么人呢?难道要靠耍贫嘴吃饭吗?”

说书人要滔滔不绝,每天都要讲的,必须不断讲下去,然后才有饭碗。说书人的传统就是必须要有一种滔滔不绝的气势和叙事的能量,要卖力气。

我觉得我的小说语言就是继承了这种民间艺术家的口头传统。在农村我们经常看到一个大字都不识的人,当你听他讲话时你会觉得他的学问大得无边无沿。他绘声绘色的描述非常打动人,尽管你知道他是在瞎说八道,但你听得津津有味,这是一种听觉的盛宴。我想我的语言最根本的来源就在这。

民间的语言,非常有文学价值。比如山东人说一个姑娘很漂亮,不会说她很漂亮,说她奇俊。要说一个人跑得很快,不会说他跑得非常快,我们说他跑得风快,像风一样快。要说今天晚上天特别黑,不会说特别黑,我们会说怪黑。

《檀香刑》之后,我写了反映90年代乡村生活的长篇小说《四十一炮》。小说写了一个酷爱吃肉的“炮”孩子,在一座五通神庙里,对着一个大和尚,讲述自己的少年生活。这是语言的洪流,也可以说是浊流。这个炮孩子其实就是个说书人。这也是我对当年那些在集市上说书的人的一次遥远的致敬。

2018年11月,参观阿尔及利亚古代建筑遗迹

我没有被《百年孤独》影响

至今我仍然要说,《红高粱》确实没有受到《百年孤独》的影响,写完了《红高粱家族》之后我才读到了《百年孤独》。

2008年,我终于把《百年孤独》这本书读完了。那一年,我受邀参加一个在日本开的国际笔会,本来我是不愿意去的,但对方说马尔克斯也会去,我就立刻说我去。为了见这个我钟爱的作家,去开会前我就集中精力拿出一个星期的时间来把这本书读完。

读完以后我就得出这样一个结论:无论多么大的作家,无论多么有名的作品,都是有瑕疵的。这本小说有二十章,我发现第十六章到二十章有很多是废话,最后两章几乎可以说是敷衍成篇。我觉得他是硬把它撑长的。

从2014年到现在,我已经连续去了三次拉美。第一次是受邀去看巴西世界杯,我对足球没有特别的兴趣,吸引我的是亚马逊河。我花了一个星期的时间沿河而下,在亚马逊河上漂流。

2015年,我去了哥伦比亚,也去了马尔克斯的老家。今年暑假期间,我们去了秘鲁、智利,去了聂鲁达的故居,也爬上了聂鲁达所描写的马丘比丘高峰。

去了三次拉美以后,一方面印证了我过去阅读拉美文学的许多意象,明白了他们为什么要这么写。再读他们的书,我就知道哪些细节是真实的,哪些是想象和夸张。

我祖父说在我们村后小石桥上,有一个“嘿嘿”鬼,你如果夜晚一人过桥,会感觉有人在背后拍你的肩膀,并发出“嘿嘿”的冷笑声。你急忙转身回头,他又在你的背后拍你的肩膀并发出“嘿嘿”的冷笑声。这个鬼的具体形状谁也没有见过,却是让我感到最为可怕的一个鬼。

20世纪70年代,我在一家棉花加工厂里做工,下了夜班回家,必须要从这座小石桥上通过。如果有月亮还好,如果是没有月亮的夜晚,我每次都是在接近桥头时就放声歌唱,然后飞奔过桥。回到家后总是气喘吁吁,冷汗浸透衣服。

那小石桥距离我家有二里多路。我母亲说你还没进村我就听到你的声音了。那时候我正处在变声期,嗓音又哑又破,我的歌唱,跟鬼哭狼嚎没什么区别。

我母亲说,你深更半夜回家,为什么要嚎叫呢?我说我怕。母亲问我怕什么,我说怕那个“嘿嘿”。母亲说:“世界上,最可怕的是人。”

我最大的贡献就是打破了作家的神秘感

一位记者曾经问过我,在我的小说中为什么会有那样美好的爱情描写。我说我实在想不出我的哪篇小说里有过美好的爱情描写。根据中国某些作家的经验,一个写出了美好爱情的作家,一定会收到许多年轻姑娘们写来的信件,有的信里还附有姑娘的玉照,但我至今也没有收到过一封这样的信。

2000年,我在南京签名售书。签名时,我的右边是台湾的刘墉,左边是上海的韩寒。他们面前都排着长长的队伍。

韩寒的队伍里有许多少女,刘墉的队伍里有许多少妇。我的队伍里多半是一些面色苍茫的中年人。我的队伍人少,我签名速度又快,所以不到一个小时就签完了,韩寒和刘墉的队伍还是那样漫长。

但我的心中很坦然,一个作家有多少自己的读者,这是你还没成为作家时就已经确定了的,炒作能使书的销售量上升,但是属于你的读者并没有增加。只要我还有自己的读者,我的存在就是有价值的,我的创作就是必要的。

《蛙》是2009年发表的,到现在十年了,没有发表一部长篇。陆续地发了一些短篇、小小说、散文、诗歌、话剧。

在这批短篇里面,小说中的“莫言”和真实生活中的我,对应的东西越来越多。获得诺贝尔奖之后,我的生活里确实发生了很多非常戏剧性的故事,有时候我原封不动地记录下来,就已经是一个很好的小说。

过去我不懂格律诗的一些基本要求,去年我下了一番功夫,认真地把这个五言、七言的要求基本掌握了。我想通过这些学习,掌握写诗的一些奥妙,从而读懂别人的诗。

我从来不敢说我写的是诗。我的那些白话诗,都是比较浅显的一些东西,都是个人的一些感想,把它分一分段,能押韵尽量押一下韵,能象征尽量偶尔有一点象征。

有一种风格叫晚期风格,我说叫老年写作。人老了以后往往容易沉浸到对往事的追忆当中,但这种东西是不是可以改变一下?一方面我要不断地追忆我的青春往事,另一方面要积极地跟现在的生活建立密切的联系。不要让年轻的读者从这个作品里读不到当下。

我确实觉得,我和年轻人之间隔着一道墙壁,他们想什么我不知道,他们梦想什么我也不了解。所以这可能是作家局限性的问题。

就是你不要试图做一个全能的作家,你还是要做一个写你最熟悉的那部分生活的作家。那年轻人的事谁来写?年轻人来写。

2005年,我开始练书法,其实是一个补课的过程。到了晚年开始学习汉字的基本知识。

过去写小说,有错别字,编辑就给纠正了,自己也不注意。现在你要写出一幅书法作品送给朋友,人家往网上一贴,有错别字,那就是奇耻大辱。很多网友也会尖锐地批评你,写书法的时候不要写错别字,这是一个最基本的要求。

我没拜师,也没有临过碑帖,有人要字,便在饭桌上铺一块小毡子开写。有时笔下无感觉,写出来的字自己也觉得丑陋无比。

后来有一天,突然想,何不用左手写写看?就像儿童初学写字一样。试了几次,果然有点意思,于是就这样用左手写了起来。

我这辈子永远成不了书法家,但对书法的热爱肯定会伴我终生。

有一年春节,我在故乡高密,我们当地最有名的书法世家邹氏的后人,找我写字。我这人皮厚胆大,明知是班门弄斧,但还是编了两句写给他:“三代翰墨龙凤体,万家门户邹氏书”。

据说他拿回家给他父亲看了,那老书法家观看良久,感叹道:词不错,墨很黑,纸上乘。人们将老书法家的话传给我,我听后,目眩良久。

我对人类精神贡献甚少,我的贡献就是打破了作家的神秘感。大家看看,我这样子的一个人,竟然被说成“中国著名作家”,对作家的神秘感和崇敬感,是不是顿时就会烟消云散呢?

图片来源:《莫言作品典藏大系》(1981—2019,全26卷,精装),浙江文艺出版社2019年9月出版

参考书目:《莫言对话新录》《莫言讲演新篇》《乡亲好友说莫言》《莫言弟子说莫言》